八、从北到南——二十八星宿

以北斗七星的指向为依据,把一年的时间八等分,形成了最早的“八节”概念——立春、春分、立夏、夏至、立秋、秋分、立冬、冬至。这种划分方式与今天通用的公历日历相比,相当于公历中“月份”的概念——公历是将一年12等分,与北斗八节的8等分大致相当。虽然北斗报时系统比立竿测影法简单易学,但此系统还是不能像立竿测影法那样精确到“日”、而只能纪“月”——因为当时的生产力条件下,古人无法像后世那样用各种角度测量工具来测量北斗七星的角度变化,并通过角度变化来确认具体的“日”。可见,北斗报时系统对于农业生产的指导作用还是很有限的、其实用效果并不理想,所以我们的祖先必须去探索更易于辨认的纪日法来满足农业生产对时令的要求。

从天象上看,北天恒显圈中的亮星除了北斗七星外,只有其他几颗孤星而已,所以要从恒显圈内找北斗七星以外的亮星做报时基准星的话,已经很难再成功了。因此必须将目光跳出恒显圈,从其他星辰中找。于是,人们从天空的北半球找到了南半球,因为南天的亮星比北天多得多。但南天的星辰相比北天有个重大“缺陷”——南天的星都处于恒显圈以外,所以南天所有的星在一年内,多多少少都有那么一段时间是全天看不到的。而这个特点就决定了要以南天星辰为基准制作报时系统时,必无法像北斗七星那样、只以一组亮星就能解决全年的计时问题;必须以多组亮星的互补结合与共同使用,才能解决全年不间断连续纪日的问题。而要从南天众多的亮星中,对众多星辰做取舍、并筛选出一个有效的报时系统也绝非易事,这恰如著名哲学家黑格尔说道的那样“人在纯粹的黑暗和纯粹的光明中一样,什么都看不清”——在眼花缭乱的南天众星中组织一套报时系统,所需要下的功夫绝非发现北斗计时那么简单容易。这可能需要几代人的努力与付出,才能完成此重任。但功夫不负有心人,经过无数的观测和探索,人们终于从南天中找到了一套比北斗更容易辨别的纪日方法——二十八星宿法:

二十八宿是将天空中一些星按一定的规则、划为不同片区的一种星座划分方式,它是中国古代天文学上的一项重大发明。虽然印度、波斯、埃及等地都有类似二十八宿的星座划分方式,但目前天文史学界的主流观点认为:二十八宿起源于中国,然后向西传播至世界各地。如著名的日本天文学家新城新藏的研究发现:中国的二十八宿是经西域传播到印度,因为在印度版的二十八宿中能发现其曾在北纬40度左右停留的痕迹。

虽然可以判定二十八宿起源于中国,但目前在二十八宿的具体产生时间以及创造原理等重要问题上还存在诸多分歧和众多学说;尽管在此方面目前已有不少突破和研究成果,但还缺乏能令众人信服的可靠结论。不过,历史的真相应该只有一个,只是我们现在还没能对其有完整全面的认识。那么,古人划分二十八星宿的依据是什么呢?目前对二十八星宿所产生的确切年代还难以定论,但通过运用当今天文科学技术对二十八星宿进行研究和分析,我们会发现一些蛛丝马迹:

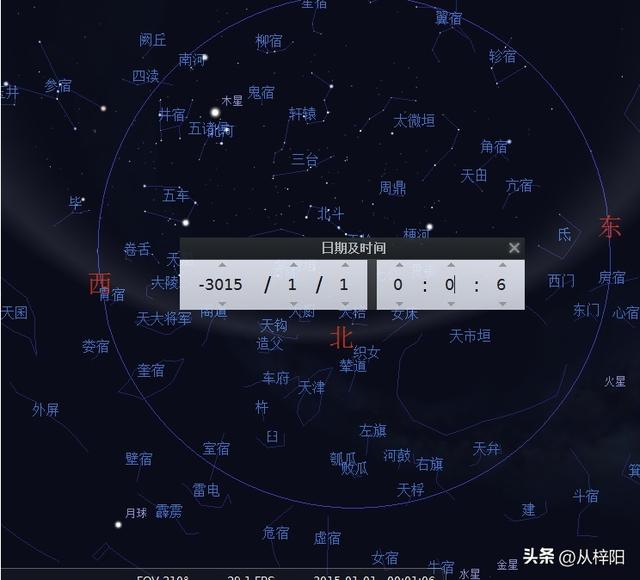

打开天文软件“虚拟天文馆stellarium”,将时间设定在公元前3000年(即B.C.3000),我们会发现:当时的二十八星宿中绝大多数的星宿分布在天赤道附近(少数几个黄道星宿有后人修改的可能,以后另行讨论)。这一现象揭示了一种可能:我们的华夏先祖早在5000年的B.C.3000时,就已经发现了天赤道。或许有人会认为这仅仅是巧合而已,但我并不这么认为,其原因有下:

首先,被选入二十八星宿的星并非都是亮星、另外还有不少亮星却没入围二十八星宿,如翼宿旁有更亮的五帝座、张宿旁有更亮的轩辕十四、井宿旁有天狼星、虚宿和危宿边有天津四和北落师门,等等。可见,二十八星宿的划分依据并非是为了观测的方便,哪颗星亮就选那颗;而是有其他依据的,并且为了配合此线索而不得不将一些亮星排除在二十八星宿体系之外、并补充一些亮度较低的星。

其次,目前所知的与二十八星宿有关的文献记载有《诗经》《尚书》等古籍,其成书年代约为西周至春秋的年代。如《诗经》中就有不少与二十八星宿有关的诗句,“月离于毕”“参昴小星”等等,《尚书》中《尧典》有“四仲星”的记载,其他还有些出土的甲骨文、金文等也有相关记载。由此可见,二十八星宿诞生年代最迟也应该不晚于西周,应该在夏商两代、或更早的年代里。而从新石器时代晚期到夏商两代的这段时间里,只有在B.C.3000年——B.C.2000年的这段时间里,二十八星宿是主要分布在天赤道附近的。在这段时间的之前或之后的年代里,都没有类似天赤道那样的重要天文依据和线索,能将二十八星宿中串联起来。

此外,不少中外天文学家也都认为中国的二十八星宿是反映了(天)赤道体系、而非像西方黄道十二宫那样的黄道体系。综合以上各点来看:二十八星宿的初创年代应该在B.C.3000年——B.C.2000年之间的这段时间里,其划分的首要依据应该是各星与天赤道的距离远近。

,