草书作品如下:

杜甫的这首怀古诗,当是大历元年(766年),初至夔州时作。杜甫赞颂了诸葛亮的丰功伟绩,尤其称颂他在军事上的才能和建树。第二句的“高”字,别本作“成”。

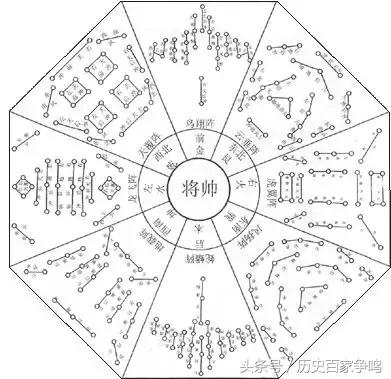

“功盖三分国,名高八阵图”这两句,第一句是从总的方面来写,说诸葛亮在确立魏蜀吴三分天下、鼎足而立局势的过程中,功绩最为卓绝。第二句是从具体的方面来写,说诸葛亮创制八阵图使他声名更加卓著。“江流石不转,遗恨失吞吴。”这两句是就“八阵图”的遗址抒发感慨。

“八阵图”遗址在夔州西南永安宫前平沙上。刘禹锡《嘉话录》:夔州西市,俯临江沙,下有诸葛亮八阵图,聚石分布,宛然犹存。峡水大时,三蜀雪消之际,澒涌滉漾,大木十围,枯槎百丈,随波而下。及乎水落川平,万物皆失故态,诸葛小石之堆,标聚行列依然,如是者近六百年,迨今不动。“石不转”,化用了《诗经·邶风·柏舟》中的诗句“我心匪石,不可转也”。它在诗中的实际含义是说,水涨水落,八阵图的石块仍然不动。最后一句“遗恨失吞吴”,是说刘备为关羽报仇吞吴之举失策,且未能成功,破坏了诸葛亮联吴抗曹的根本策略,以致统一大业中途夭折,而成了千古遗恨。这句的意思不是为吞吴未果而遗恨。后一种解释历来就有。《东坡志林》:尝梦子美谓仆:“世人多误会吾《八阵图》诗,以为先主武侯欲与关公报仇,故恨不能灭吴,非也。吾意本谓吴蜀唇齿之国,不当相图。晋之能取蜀者,以蜀有吞吴之志。一一以此为恨耳。”这段话里的“子美”就是杜甫,“仆”是苏东坡的自称。

杜甫的这首诗,既是怀古,又是抒怀,情中有情,言外有意;在绝句中别树一格。

,