你快饿死了,这时有人吆喝着给你东西吃,你是选择不要自己的面子吃东西以挽救自己的命呢?还是保全自己的尊严不吃等着饿死呢?孟子曰“生亦我所欲也,义亦我所欲也,两者不可得兼,舍生而取义者也”。当然义的含义有很多,就这件事来说,你们会选择吃东西生?还是不吃等死?

今天上课讲的是“齐大饥”这个故事。讲完后有些许感慨。

原文:齐大饥,黔敖为食于路,以待饿者而食之。有饿者,蒙袂辑屦,贸贸然而来。黔敖左奉食,右执饮,曰:“嗟!来食!”扬其目而视之,曰:“予惟不食嗟来之食,以至于斯也!”从而谢焉,终不食而死。曾子闻之,曰:“微与!其嗟与,可去,其谢也,可食。”

意思是:春秋战国时期,有一年,齐国发生了一次严重的饥荒,一大批穷人由于缺粮少食,而被活活地饿死。有一位名叫黔敖的贵族奴隶主在大路旁摆上一些食物,等着饿肚子的穷人经过,施舍给他们。 一天,一个饿得不成样子的人用袖子遮着脸,拖着一双破鞋子,两眼昏昏无神地走来,黔敖看到后,便左手拿起食物,右手端起汤,傲慢地吆喝道:“喂!来吃吧!”那个饿汉抬起头轻蔑地瞪了他一眼,说道:“我就是因为不吃这种‘嗟来之食’才饿成这个样子的。” 黔敖也觉得自己做得有点过分,便向饿汉赔礼道歉,但那饿汉最终还是不肯吃而饿死于路旁。曾子听到这件事后说:“恐怕不该这样吧!黔敖无礼呼唤时,当然可以拒绝,但他道歉之后,则可以去吃。”

关键是课文在选编时,却把曾子的话删去了。我很意外,为什么删去?这个故事传达的价值观是,人不可以无傲气,但不可无傲骨。那意思就是要有傲骨,不可食“嗟来之食”。人活着要争口气,要有傲骨是对的,但是要以牺牲生命的代价真的值得么?对学生的生命观、价值观的引导真的对么?而且曾子也说了,那个奴隶主都道歉了,可以去吃,那个饿汉又依旧不吃,这样傲气让自己白白丢了性命,就保全了他的尊严了么?

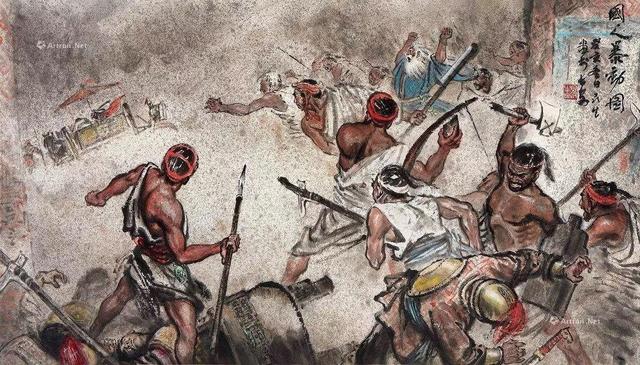

如果仅仅为了这点所谓的面子和尊严,我想就不会有韩信胯下受辱,后来成为大将军的佳话了!能屈能伸,才是大丈夫所为。另外司马迁在遭受宫刑后忍辱负重完成《资治通鉴》,面对大辟之刑,慕义而死,虽名节可保,然书未成,名未立,这一死如九牛亡一毛,与蝼蚁之死无异。想那文王拘于囚室而推演《周易》,仲尼困厄之时著作《春秋》,屈原放逐才赋有《离骚》,左丘失明乃有《国语》,孙膑遭膑脚之刑后修兵法,吕不韦被贬属地才有《吕氏春秋》传世,韩非被囚秦国,作《说难》和《孤愤》,《诗》三百篇,大概都是贤士圣人发泄愤懑而作。终于,司马迁毅然选择了以腐刑赎身死。至此,司马迁背负着父亲穷尽一生也未能完成的理想,面对极刑而无怯色。在坚忍与屈辱中,完成那个属于太史公的使命。此乃大丈夫所为。

还有面对穷凶极恶的歹徒时,我们有财舍财,有物舍物,有句话叫好汉不吃眼前亏。保命要紧。

所以面子诚可贵,尊严价更高,若为生命故,两者皆可抛。万不可随意丢弃自己的生命。