父亲在西安八路军办事处待了七八天,还是没有等到他的中共组织关系电报。无奈的他只好听从办事处安排先去延安。办事处还表态,如果收到他的组织关系电报,一定会立即转到延安中央组织部去的。

这次与父亲一同从西安去延安的人不少,足有好几十人,有男有女,但绝大多数都是二十来岁的年轻人。为了防止国民党军队对去延安的人再行扣押之事,八路军驻西安办事处将他们临时编为一个队,对外称为“卫生队”,还发了带有八路军标识臂章但颜色也与国军军服类似的普通机织布做的八路军军装。办事处还派了一个熟悉这段路程且对组织行军很有经验的人当队长。

父亲换上八路军军服后便将大洪山发的那身还是很新的咔叽布国军军装送给了八路军西安办事处,但将那副国军中校军衔领章取下来揣在口袋里随身带着。父亲回忆时说,他这么做是为了应付路上可能会发生的国民党军队查阻生事用的,到延安进抗大后他将这副领章也上交了。

条条大路通罗马。当时的延安确实是许多立志抗日并改变中国的年轻人心目中的圣地。从西安到延安去的人很多,父亲他们一路上总是碰到一些三三两两、十个八个或零散或成群的人,大多是步行的,也有搭车的。那条路基本上是土路,如有汽车经过,总是扬起了漫天的灰尘。步行的人灰头土脸,颇有怨言。

西安到延安足有六七百里路远,父亲他们的这个队伍全部是靠两条腿走的。一直走了十来天才抵达延安。父亲还拎着个箱子,里面除了几件换装的衣服都是书,路上实在扛不动了,就只好将一些从大洪山带出来的书籍忍痛割爱一本本地丢掉了。也有的书同行人想要,他也就干脆顺手送人了。

这些书多是父亲那次从随县冒险重返汉口才带到随县大洪山去的,其中不少父亲认真阅读后还在上面写有眉批或心得。但遗憾的是,经过连续几天的长途跋涉,年轻的父亲也实在扛不动那些书籍了,只好逐一丢掉或送人。这对于青年时代嗜书如命的父亲来说,也是一种无奈的选择。

好在一路无事。除在洛川遇到国民党军队稍作刁难外,其余路程均很顺利。当然,这几百里路走下来人是很累的。不过,这次长途跋涉也表明,青年时代的父亲是很能走路的,而且后来也确实走了比许多同时代的人走的多得多的路。后文也将多次提及父亲的这个本事和经历。

父亲在西安始终未能等到盼望已久的中共党的组织关系,心里很不是滋味,情绪也大受影响。父亲在其“文革”期间所写的交代材料中说:“我自丢掉组织关系后,思想上是十分痛苦的。”

一路上,父亲情绪的低落让他很少与人交流,与那么多三五成群的二十来岁年轻人相伴走了10来天并最终走到了延安,最后居然没有认识或熟悉什么值得回忆的人。这显然与其当时的情绪很有关系。

父亲所在的这个“卫生队”到延安后,带队人将他们安排在延安城里的一家招待所住下后就走了。这时,与黄心学和其他熟悉的同仁在大洪山下分手已有近一个月的父亲,现在最想见到的人就是他的两个弟弟——四弟史金龙(到延安后已改名为力群)和堂弟史金堂(离开武汉时因何伟开具介绍信错写了其名字而改名史敬棠)。好在这两人 1937年底和1938 年春分别到延安学习后曾各自给在汉口的父亲写过信,报告了他们的学习和工作情况。于是父亲一住下便按信上所留地址分别给他二人各写了一封信,告知自己已到延安。

得知他们的大哥也到延安来了,四叔和堂叔接信后都很高兴,先后跑到招待所来看望父亲。此时,他们两人都已加入中共并均留在延安工作了。四叔力群于抗大三、四期连读毕业后,被分到了中共中央军委军事工业局任秘书,后又到延安兵工厂做管理工作,驻地比较远,还在延安东北的何家岔。而堂叔史敬棠则在父亲到延安前不久,刚被陈伯达从延安马列主义学院抽调去了位于杨家岭的军委办公室做资料性秘书工作。

前文说过,堂叔史敬棠为人机灵而聪慧,古文基础扎实,记忆力也好,做事细腻认真且低调,陕北公学毕业后被分在马列学院做图书资料工作,与当时在马列学院做教员的陈伯达有过交往。陈对其印象很好。在这年 2 月,毛泽东抽调陈伯达到他的军委办公室任副秘书长,主要帮助毛做有关抗战政治、军事和经济的研究,急需人手帮助搜集大量资料。于是,陈伯达便又将当时才20岁出头的史敬棠调去军委办公室工作。后来史敬棠还曾代替生病的江青负责毛泽东的图书管理。

没多久,中共中央研究院以及政治研究室先后成立,堂叔史敬棠又被调到中央政治研究室工作。自那以后,除中共建政前后曾被派到淮海战役后的徐州短期担任市委宣传部部长外,博闻强记且谨小慎微的堂叔史敬棠几乎一直在中共的核心政治理论研究机构工作,直到 1971 年因受所谓林彪、陈伯达事件影响而坐牢并就此离开。

两个弟弟先后到住处来看望他们大哥,让孤身一人身处陌生环境的父亲感受到了一些慰藉,也产生了一些希望。我的这两位叔叔除了给他们大哥写了在武汉时期的相关工作证明外,还陪他去了一趟位于延安北郊的中央组织部,希望能够帮助父亲接上组织关系(父亲在其亲笔所写的一份材料中只说“我和我的弟弟到中央组织部去了一趟”,没说是哪一个弟弟,四叔抑或堂叔?也许两个弟弟都曾一起或先后陪他去过?——作者注)但由于他们都是到延安之后才入的党,且是近亲属,他们只能证明加入抗日队伍和共产革命时间比他们早的他们大哥的经历,但无法证明父亲的中共党员身份。

遗憾的是,中组部的回答也只是说他们依然没有收到有关父亲组织关系的电报或文件。除了他的这两个弟弟外,父亲在延安再无熟人,更想不起来在延安还会有哪一个可以证明其中共党籍的人。父亲无奈之下,只好将郁闷藏在心中。没有了中共组织关系,就没有了党员身份,父亲不仅想进马列学院学习马克思主义那个多年的理想泡了汤,就是想进中央党校学习也绝无可能了。

在此期间,父亲还在延安街头遇到了前两年在武汉时就比较熟悉的林默涵先生。林先生得知父亲的窘况后,十分惊讶,便热心地领着父亲去见了当时任中央党校代理校长兼中央干部教育部副部长的李维汉(罗迈)先生。罗迈对父亲想去马列学院或中央党校学习的愿望表示欢迎和理解,但他告诉并安慰父亲:你的组织关系没有查到。不过,抗日军政大学很快就要招生,你可以先上抗大。你要安心学习。

林默涵先生原名林烈,比父亲小 4 岁,1938 年年初在武汉参加李公朴为发行人、沈钧儒为社长的《全民周刊》的编辑工作。而父亲那时则作为《救中国》周刊的发行人与胡绳先生一起创办这个刊物。父亲曾在《全民周刊》上以笔名发表过一些文章,而林先生也在父亲的《救中国》周刊上发表过文章。在那段时间里,他们在一些场合时常碰面,知根知底,惺惺相惜。

林默涵先生是 1938 年 8 月到延安进入马列主义学院学习的。父亲在延安遇到他时,林先生已经毕业并在马列学院哲学研究室工作了。中共建政后,林先生曾任中共中央宣传部副部长和国家文化部副部长,“文革”后任全国文联党组书记,2008 年去世,终年 95 岁。

在招待所住了不久,抗日军政大学果然来人招生和编队。因其中共组织关系仍然没有着落,父亲此时已别无选择,只好退而求其次选择进抗大学习了。这一年这个时候,年轻的父亲刚满 30 岁。

父亲被编入了抗大第五期一大队一中队三班当班长,中队长是潘焱(1916 年生人,后任二野一纵参谋长,朝鲜战争时任十六军军长,1955 年授少将衔,后任海军参谋长,1999 年去世,享年 83 岁)。后来因父亲没有中共组织关系,不是党员,上面就又把他的班长职务给拿掉了。这件事儿给了父亲很大的刺激,他意识到自己因组织关系丢失,已不再被认作是中共党员并且不被信任了。父亲在同一份“文革”期间的审查交代材料上写道:“我在抗大学习期间,感到自己丢失了政治生命,心情是沉重的。”

当时大队负责人和潘焱都曾安慰父亲说,他可以考虑重新入党。如果不愿意,组织上也会帮助他继续查找他的党组织关系。而父亲则天真地打算,如果还查找不到,年内他学完这一期抗大毕业后时(当年抗大学习时间多为半年),再提出要求将他分配回原来地区,即鄂豫边区工作,这样他就可以找到黄心学和潘琪等人,也就可以解决党籍问题了。于是,父亲就没有选择重新入党,而是安下心来在抗大认真学习并参加训练了。

但人算不如天算。在延安抗日军政大学学习了两个多月后,也就是 1939 年 7月,父亲发现情况变化了。那时,中央决定抗大总校第五期和陕北公学的学员和教师等5000余人全部离开延安迁往晋西北地区继续办学。

在得知他们这一届学员绝大部分都要离开延安,东渡黄河继续学习时,父亲很失望,知道如果这一走,他的中共党组织关系问题也许就更难解决了。于是他便要求转到抗大三分校学习(当时抗大只有三分校学员依然留在延安——作者注),以便留在延安,但此要求未被批准。无奈之下,父亲只好随着抗大总校东渡黄河到太行山区去了。

这期抗大学员不少,与其他东征部队一起算大约有万余人。离开延安时,父亲他们被编入抗大二分校,一路上或行军转移,或驻扎上课学习,步行1000多公里路,历时两个多月,中间还曾遇到过多次日军扫荡和跨越封锁线的险情,最后途径晋西北抵达了晋察冀边区的河北灵寿陈庄一带,方开始安心上课了。

但是没过多久,也就是那年 9 月下旬,就在距他们驻扎处十多里的陈庄地区爆发了一场漂亮的战斗:贺龙率领的八路军一二〇师在那里围歼了日军一个大队及若干县的伪警备队约 800 人(有说歼敌1200人)的日伪军,还打死了日军旅团长水原义重。这场战役也就是抗战时期著名的陈庄歼灭战。这场战斗张扬了八路军的军威。当时的国民政府也曾致电贺龙说,“对敌陈庄血战,尽歼敌人,予敌重大打击,树立华北抗战之楷模,振军威于冀晋,特传令嘉奖”。

1939 年 11 月,父亲从抗大毕业了。那次他随着抗大总校毕业的一批人走了 300 多公里到位于山西长治武乡的八路军总部去报到。报到时,执着的父亲首次正式提出了想回到位于太行根据地南边的鄂豫边区去工作的要求。父亲的要求有两条,一是便于求证并试图恢复自己被莫名丢失的中共党籍,其次就是思念两年多前被他从汉口遣送回泰州老家的妻子和两个女儿(1937 年秋,父亲前妻孙岫云带着年已4 岁的大姐以及怀在肚子里的二姐告别父亲从武汉回到老家泰州去了。详见本书稿第四集《成为职业革命者》——作者注)。

总部负责分配的人先是不同意父亲的要求,但后来看父亲一再坚持,而且提出的理由并非没有道理,也就松了口,还给父亲开了介绍信并发给了一些路费,但提醒说没人护送,要求父亲自己去。得到批准后,父亲喜出望外,便按照总部给的一个大致的路线一个人上路出发了。

据父亲回忆,那次他往南边走了两三天,从山西长治武乡一直走到了“通往(河南)林县的一个集镇上”(父亲说他记不住这个镇的名字了,但根据其步行速度和两地大致距离分析,有可能是离林县六七十公里的石城镇。如果是的话,这次父亲走了约200公里,400多里路——作者注),而驻扎当地的八路军部队上的人都劝父亲不要再往前走了,说再往前十来里就是日伪顽军的地盘了,那里有封锁线,而且经常发生战斗,过不去,也很危险。父亲不相信,还特地跑到前线去看。看到日伪军的炮楼和壕沟后,父亲无奈,知道那次南下目标是不可能实现了,只好掉头向北,再次孤身一人又走了400多里路,返回到山西长治武乡的八路军总部去二次报到了。

这次父亲被八路军总部分配到太行一分区工作。然而还没有动身,因冒着严寒,独自南行北返地走了好多天,身体极度疲劳且心情又很郁闷的父亲却生了一场大病:他发高烧昏了过去,而且差点就未能挨过去。

据父亲生前回忆,那时已是12月份,太行山区冬天的天气异常寒冷。他当时到八路军总部报到时只穿着一身抗大学习时发的棉袄,没有棉被(抗大学员睡大通铺,棉被多是合盖)。而他从山西长治武乡南下河南林县以及返回武乡的那些天在路上主要是吃些干粮,多是风餐露宿,饥寒交迫。父亲那时虽然身体很好,也还年轻(那年父亲 30 岁),但也未能禁得起如此精神和肉体上双重的折腾。

在父亲又从河南林县独自返回到位于山西武乡的八路军总部,拿到分配工作的介绍信,正准备动身去位于河北邢台西山的太行一专署报到时,突然就病倒了:父亲发了高烧,而且居然一下子就烧得昏了过去。

父亲醒来时已是第三天了。这时从鬼门关转悠一趟后的父亲发现自己躺在八路军总部医院的病床上。1967 年年底,父亲在一份材料上写道:“等我能张开眼睛时,才知道得救了。医生对我说,我们只剩下两个针剂舍不得用。现在给你打了一针,你所以醒过来了。我听了非常感动。”

父亲没说自己当年得的是什么病,也没说医生给他打的是什么针剂。但现在看来,我想,父亲的这场因外感风寒、内心抑郁而引起的突发性的高烧很可能是得了急性肺炎,而在当时治疗肺炎的最有效药物也就是青霉素之类的抗生素。在当年的抗日战争时期,这种药无疑是很珍贵也是很稀罕的。父亲对医生和八路军总部对他的抢救和治疗心存感谢显然是发自内心的,因为正是他们才救了自己一命。

可能出于感恩,也可能觉得其试图求证党籍的努力在当时情况下之不可行,父亲此时终于将去南方抗日根据地以恢复自己中共党员身份和惦记妻小的愿望埋藏在心里,不再提了,而是准备尽快去新的工作岗位报到并开始工作。所以,父亲退烧后仅在医院待了两天,便全然不顾依然虚弱的身体,就一个人又从武乡步行去了位于河北邢台西山的太行一专署了。

这一段路程也足有200公里,400 多里路,又是在北方寒冷的冬天,父亲仍然是在大病初愈后没有很好恢复就一个人走的,而且仍然只是穿着棉袄,晚上睡觉也仍然是没有棉被。

父亲在一份回忆材料中说:那时“我只有带病上路,幸能走到目的地。”又说,“一专署安排了工作,过了几天,也盖了棉被,病情好转。”

我在看到父亲写于文革时期的这些材料时心想:当时年轻的父亲真的是好身体啊!在一个多月时间里,父亲就南下、北返和西行,先后步行走了约700多公里,合1500多里路,其间还生了一场大病。

如果再加上那年4月父亲离开鄂北大洪山去襄阳并经西安徒步走到延安的几百公里以及7月随抗大总部离开陕西延安走到河北灵寿的一千多公里路程,年轻的父亲在大半年时间内就途经湖北、陕西、山西、河北和河南五省,全部靠徒步行走了约近两千五百公里,约合五千里路。可以说,1939年那一年走了那么多里路,这对于那年正好30岁的父亲来说,那真的是人在路上了。这时已是 1940 年年初了。

从此,丢失了中共组织关系后的父亲开始了他以一名党外人士身份在太行山晋冀鲁豫根据地的抗日历程。父亲在太行一分区,即一专署工作时,先后从事过财政、粮食和教育等工作,之后又担任了晋冀豫根据地二专署昔东二区区长(后经父亲等人的努力工作,昔东二区根据地很快就扩大了,一年不到时间就被叫作昔东分县委了)。

那时,日军在昔东地区推行所谓“强化治安运动”,且被列为“实验区”,持续进行扫荡,推行蚕食、囚笼和“三光”政策,昔东根据地的抗日斗争形势十分严峻。但是就在这种情况下,父亲能始终坚持工作实属不易。1943 年 5 月,林南战役后(即八路军一二九师在战略反攻中向西南展开,攻占了河南林县及其以南地区的一场战役——作者注),晋冀鲁豫太行抗日根据地此时扩大至河南新乡等豫北地区,中共在此新设了太行七分区。

当时太行一分区的地委书记高扬被任命为太行山的这块新辟抗日根据地,即太行七分区的地委书记。高扬先生便从一分区等地抽调了一批他所熟悉的干部,组成了一个精干的团队来到新乡和林县一带做开辟新区的工作。父亲也被高扬先生点名抽调到新建的七分区工作。

高扬先生与父亲同庚,待人平和宽厚,平时与父亲很谈得来,对父亲也比较理解和关照。这次他准备加强七分区新辟根据地的抗日宣传工作,因此他便叫父亲也跟他一起来到豫北新区并任命父亲为新创办的中共太行七地委机关报《豫北报》的主编。中共建政后高扬先生先后任辽东省委书记、吉林省委书记、农垦部部长、河北省委第一书记和中央党校校长等职,2009年去世,享年100岁。

父亲那时虽然是以非党人士身份(期间高扬先生曾与父亲谈心,希望父亲能重新入党以解决党籍问题,但执着的父亲还是谢绝了——作者注)在根据地的各行各业和各地工作,但他凭借自己的坚定信仰、抗日热情、坚韧性格和自身才干,先后在好几个工作性质截然不同的岗位上,为中国人民抗日战争的艰苦进行和最后胜利,踏踏实实、兢兢业业地做出了自己的应有贡献。

《豫北报》是中共太行七地委创办的一份石印版报纸(三日刊),主要在豫北新根据地一带宣传抗日以及中共上级和太行七地委的各项政策措施。这种石印版报纸的印刷方式比较特殊,需要人在宣纸或吸水性较好的毛边纸上先用毛笔沾上一种墨水,手写出拟发表的文章及其标题,然后将写满楷书或小楷字迹的毛边纸平平地贴在一块早已打磨平整光滑的石板上,通过涂饰腐蚀性药水,在保留书写字迹的同时蚀刻掉字迹周围的石头,形成凸凹效果,然后以拓印方式进行印刷。

这些石板的数量和尺寸大小都是根据报纸的版面设计需要切割打磨的,而报纸的每个版面都是由好几块石板拼接而成的。如果版面设计、石板打磨、书写、蚀刻和拼接等所有工序都处理得当,按照这种方式拓印出来的报纸,不仅字迹清楚且能体现出楷书的风格,版面格式也远比蜡纸油印的漂亮而大气。

这时,父亲的那一手漂亮的楷书或小楷毛笔字以及他曾经在汉口和大洪山多次积累过的办报经验也又一次有了用武之地。这是父亲自1937年10月在汉口与胡绳先生合作创办《救中国》周刊以及1938年底于大洪山在陶铸先生领导下创办第五战区抗敌工作委员会机关报《大洪报》之后的第三次创办抗日报刊了。遗憾的是,父亲没有保留下任何一份《豫北报》作为纪念,而现在也难见其真容了。

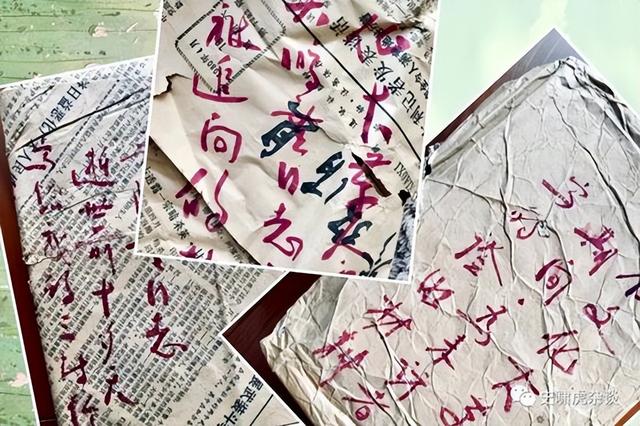

我在此书稿好几的地方都提到父亲生前能写一手好楷书。有些朋友和读者留言很想欣赏先父的毛笔字。可是,查遍父亲遗留下来的所有亲笔书写的材料,除了大量钢笔字迹以及在一些写于文革时期的交代材料包装纸面上留有写于40年前的若干少量用红墨水写的注明性行草字迹外,我居然没有发现父亲留下的任何正规书写的楷书毛笔字,尤其小楷字。这是非常令人遗憾的事情。

父亲40年前整理文革期间材料时用毛笔蘸红墨水写在若干资料包装纸面上的行草字迹。

1945 年 5月,抗日战争接近尾声之际,父亲又一次向太行七地委书记高扬同志提出了想到南方工作的请求(在那之前,父亲偶然听说何伟曾任中共皖中区党委书记,为此又点燃起曾经的求证其中共党员身份的愿望——作者注)。这次中共组织上不仅同意了,而且高扬先生还专门派了一支十来人组成的武装小分队护送父亲西行和南下。

于是,心情愉快的父亲便在部队的护送下先从太行七地委所在的河南林县(林县于 1939 年在日伪军占领之下——父亲那年南下就受阻于这里,1940 年是八路军与日伪顽军互相争夺的地区,1943 开始建政,成为太行根据地的一个组成部分——作者注)西行 700 多里,走到了位于山西临汾的中共中央北方局(过了两个月,也就是 1945 年 8 月,中共北方局撤销,成立了晋冀鲁豫中央局——作者注)。在取得中共北方局同意以及批文后,父亲又在各地武装分队的分段交通护送下从山西临汾一路南下了。

1945年5月起算的这趟远足,一直到那年8月抵达苏皖中部,父亲前后又走了有两千多里路。谁知造化弄人。当父亲从山西临汾南下,千辛万苦跋涉千里,辗转走到了位于苏皖中部交界处的中共淮南区党委时,才得知他多年来一直要找的何伟先生在那之前一年多,或者说在父亲得知何伟任职中共皖中区委书记没多久,就已经离开安徽到延安去了(据记载,何伟先生是1944年2月去的延安,先是参加延安整风,后又作为候补代表参加了1945年4月召开的中共七大——作者注)。但令十分失望的父亲感到欣慰的是:正在这时,传来了日寇宣布无条件投降的消息。抗战结束了。

此时,执着的父亲终于认命了。在被中共淮南区党委安排到苏中一地委工作后,父亲于 1945 年 11 月在自己的老家泰州县委重新加入中共了。那一年父亲 36岁。这时,距父亲1938年 3 月在汉口由何伟先生介绍第一次加入中共已经过去了七年半时间。而整个抗战八年,父亲为求证自己的党籍居然花费了六年多的时间。现在想想,父亲当年在这个问题上的思想是多么的执着、压抑和苦恼啊!

有意思也值得记述的是,父亲在 1939 年 5 月被编入延安抗日军政大学第五期一大队学习时,不知为何,又改了一次名。这次父亲将他在汉口创办《救中国》周刊时所起的、已经使用了近两年的“史略”之名改名为“史轮”。

史轮这个名字父亲使用的时间其实也不短,即从 1939 年 5月在延安进入抗大学习起,一直到 1945 年 11 月份父亲从太行根据地返回到泰州重新入党,一共使用了六年半,才经苏中一地委批准又改回曾经使用过的史略这个姓名,一直到老。也就是说,父亲在他从延安开始求证党籍起一直到他终于认命、回到老家泰州重新入党的整个历史过程中都是使用“史轮”这个名字的。

那么,为什么那年父亲到延安上抗大时要改名呢?而且还是改为“史轮”这个名字呢?对此问题,我一直没有搞清楚,因为父亲生前从来没有跟我们说过他在抗战期间曾用过“史轮”这个名字,当然就更不会说他为何要在进抗大学习时改名了。在撰写此书稿之前,我和我的兄弟姐妹们也都不知道父亲还用过“史轮”这个名字。

说实话,我也是在撰写《父亲的青年时代》这个书稿,仔细翻阅父亲遗留下来的各种供审查的交代材料时才偶然发现父亲的这个曾用名——史轮的。那次我发现,父亲在一份材料上写到自己被编入抗大学习时打了一个括号,里面写了这么五个字“改名为史輪”(这里书写的轮字是繁写体——作者注),并在这份材料的后面又写道:1945 年 11 月“经(苏中)一地委批准,又恢复原名史略。”

看到这里,我很惊讶,也很好奇:父亲原名史金缄,1937年10月在武汉创办《救中国》周刊时曾首次更名为史略。这个名字用得好好的,父亲为何要在延安进抗大学习时不再用史略这个名字而再次更名,而且更名“史轮”呢?还有,父亲又为何要在抗日战争结束而自己重新加入中共时就“又恢复原名史略”呢?这里有什么说法吗?我迄今不得而知。

不过,父亲曾说过他在汉口与胡绳创办《救中国》周刊时也以其他笔名在《救中国》和其他一些左派进步人士创办的抗日刊物,如《全民周刊》以和《群众》等刊物上发表过一些文章(前面提到的林默涵先生当时就是《全民周刊》刊物的编辑——作者注)。会不会父亲当时也曾或经常使用过“史轮”这个笔名写作并发表文章的呢?可能性是有的。但可惜的是,因父亲没有明说,我也没有检索或查找到具体的署名“史轮”的文章可以证明这一点。

平心而论,我迄今不明白父亲这几次更名的动因或其深度考虑。但我想,父亲在进入抗大学习时将自己的名字“略”更名为“轮”总是有原因的。总不会仅仅是用过这个笔名吧? 那么究竟原因何在呢?

我在前文中曾经猜测,父亲 1937 年10 月创办《救中国》周刊时更名史略,饱读诗书的父亲可能是从刘勰《文心雕龙 物色》中的“略语则阙,详说则繁”这句话的含义得到了启发,起个“略”名,以图办出一个好刊物来吧?但是一年多之后,父亲在得知丢失了组织关系并不得不放弃到延安马列主义学院学习而进入抗大学习时,将自己用得好好的名字“略”再次更名“轮”字又是何意呢?遗憾的是,父亲生前从没有说过,看来我还是得猜测。

从“轮”字的字面意思来看,有轮替和转动的意思,但是其本意还是车轮。而车轮则总是要跑在路上的。父亲自从更名为史轮后,为了抗战,先是从延安辗转跋涉数千里路走到晋西北太行山,又在方圆千里的太行山的东西南北之间步行跋涉不知奔波了几何之后,又从太行山豫北地区南下跋涉上千里走到位于江淮之间的苏中地区,最后又回到了他十三年前离开的家乡泰州。父亲在那些年里的不停奔波迁徙之经历似乎在冥冥之中也确实应现了这个“轮”字的含义。

另外,《说文》曰:“有辐曰轮,无辐曰辁。”这就是说,轮之所以为轮,是因其有辐。那么辐的特点就是直。《考工记·轮人》篇曰:“辐也者,以为直指也。”我在想,1939年 4 月父亲进抗大学习时正好满 30 周岁,三十而立。父亲是不是想通过改名为“史轮”来表示自己是一个正直的人,可以坦然面对未来的一切困难呢?另外,在青年时代的父亲看来,自己在中共组织关系丢失情况下进入延安抗大学习并以全新的面貌参加抗日战争,应该也是自己在人生之路上的一次艰难跋涉吧!

在完成这本书稿时,我忽然想到,父亲当年更名“史轮”,是认为“史略”这个姓名代表的是自己作为中共党员的经历,而在党籍丢失后他可能觉得一介平民的自己再用之已不适合,于是便用自己以前使用过的一个笔名来当作自己的新名字,会是这样的吗?

我的这种说法虽然不无可能——父亲 1945年重新入党后立刻又将其使用了6年之久的史轮更名为史略一事似乎能够从侧面证明这一点,但这种说法终究也只是一个猜测。因为父亲生前没有明说过。说真的,我确实不知道父亲在延安上抗大时为何更名史轮,因为以上说法都只是我的猜测。

后记:写到这里,这本一共十五个章节的《父亲的青年时代》书稿终于将先父青年时代的故事讲完了。我不会掩盖和粉饰历史,更改变不了历史,但我会如实地记述先父亲身经历及其所反映的一段国家和民族的近代历史。我真心期望这本真实记录了先父青年时代历史经历的书稿能够给广大读者、我们兄弟姐妹以及我们的后人带去启迪。我也期望这本书稿能够告慰父亲的在天之灵。

,