1921年5月3日,一代绣圣沈寿病逝在江苏南通,年仅48岁。

清末状元、近代著名实业家张謇为沈寿主持了后事,组织收殓、过七、百口、生忌、开公祭会等活动,为她写请褒书、修挽联、作哀辞、书碑文、撰地卷,指挥立阙、筑墓、树碑……

张謇日日事务缠身,几乎没有空余时间。但沈寿葬礼全程,每一个细节,张謇都要亲自过问。相比于张謇,沈寿的丈夫余觉,就像是一个外人。

张謇

最让余觉气愤的是,张謇在葬礼上对他毫不客气,明里暗里指责他对沈寿亏欠了,这口气憋在心中一年,余觉最终还是没忍住,跑到上海向新闻记者诉苦,说张謇对他的夫人沈寿不怀好意,用了“霸葬”一词!

余觉还列举下诸多张謇的过分之处:

- 张謇霸占沈寿,在沈寿生前将她困在南通。

- 一手包办沈寿葬礼,不将她送还苏州夫家,而将她葬在狼山,而狼山沈寿墓地和他的别墅遥遥相望,张謇明明是在“以伴死生”。

- 沈寿的墓地从选址到设计都是张謇亲自督办的,偌大的墓地不提余觉一个字,“一若所葬者为无夫未嫁之女”。

除此之外,余觉还将张謇在沈寿生前写给她的一首诗影印在书上,证明张謇的“不端”。

张謇自然也不会任由余觉这么骂他,马上写文章回应:生平见男子薄待有行义女子者深恶焉。痛斥余觉对妻子不忠、不闻不问,并且表示葬在南通是沈寿自己的遗愿。

一个是状元,一个是举人,张謇和余觉的笔墨撕扯成为了当时诸多文人笔下的笑话。

而那个早已葬入黄土的绣圣沈寿,她的心到底归于何处?她真如街头小报所说的那般和张謇不清不楚吗?

沈寿出生于清同治年间(1874年)江苏吴县的书香门第,原名沈云芝,字雪君,绣斋名为“天香阁”,晚号雪宧。沈寿8岁学绣,十五、六岁时已经在苏州小有名气。

沈寿的丈夫余冰臣,号觉,浙江举人,擅长书画,热爱刺绣,是个儒雅的公子哥。

余冰臣,名兆熊,号觉,晚清举人,原籍浙江绍兴,流寓苏州。

余觉父亲早亡,也因时运不济,未挣到举人功名。唯一幸运的是在十五岁之时对沈寿一见钟情,托熟人给沈寿送去诗作和香囊,沈寿从小沉浸在刺绣之中,余觉不舍的追求让她渐渐沦陷,两人婚后也度过一段短暂的甜蜜时光。沈寿的绣品题材转向文人书画,就是受到丈夫的启发。

但沈寿和余觉毕竟不是一类人,很快就产生了隔阂。

沈寿脚踏实地,志存高远,想要在技艺上精益求精,为此每日苦练;而余觉喜欢漫无边际的空谈,他以“姑苏才子”自称,还讲究名士的派头,常常和文人墨客吃喝应酬,所有的家庭琐事都交给沈寿打理。

慈禧所赐余觉夫妻御书“福”“寿”二字

1904年,余冰臣在朋友引荐之下,向慈禧太后献上寿礼《八仙上寿图》,慈禧非常喜欢,赐给他们夫妇“福”、“寿”两个字,沈云芝便改名为沈寿。

余觉趁热打铁,向慈禧提议可以让沈寿来北京教绣女,慈禧深以为然,令商部设立女子绣工科,让沈寿担任总教习。

如此,沈寿绣技全国出名,余觉也在官场上顺风顺水起来。只不过出名也是要付出代价的,那年沈寿已经30岁了,婚后10年才怀上了第一胎,为了赶制慈禧的寿礼,过度操劳而小产,从此终身不孕。

沈寿和余觉其实是相互成全的。没有沈寿,余觉可能一辈子都找不到出人头地的机会;没有余觉,沈寿会成长为一名优秀的绣娘,却很难完成自我的突破。

余觉对沈寿刺绣的另一个重要影响,就是带领沈寿接触到了日本的刺绣手法和西方的绘画艺术。沈寿成功完成了《意大利皇后爱丽娜像》,这幅作品在国际上连连获奖,最后被当作国礼送给了意国。意王回赠了沈寿一块钻石金表,并且向当时的中国政府致信感谢。

意大利皇后爱丽娜像

在继承了中国传统绣艺的基础之上,沈寿又吸收了素描、水彩、油画、摄影等艺术,特别注重于光和影的对比处理,创造的仿真绣获得了国际的认可。

张謇和沈寿初识于1910年,在江宁举办的“南洋劝业会”上,张謇是总评审官,沈寿为绣品审查官。张謇知识渊博、对人谦逊,沈寿绣技高超、为人正派,两人短暂相谈后就成为挚友,张謇邀请沈寿夫妇前往南通培养绣女。

辛亥革命后,绣工科解散,余觉和沈寿没有了生活来源,就想起了张謇当年的邀请,张謇当时正想要发展刺绣事业,与余觉夫妇一拍即合,在南通建立了传习所,招生收徒传艺。

余觉和沈寿夫妇一个会画、一个会绣,外人看来是珠联璧合的一对,其实婚姻之中已经出现了裂痕。到了北京后,中了举人的余觉执着于传宗接代,在妻子病重期间,还在时时抱怨沈寿不能生育,并以此为理由公然纳妾,一下子娶了两房姨太太。

生性好强、情感上也有洁癖的沈寿接受不了丈夫的移情别恋,和余觉常常争吵。而余觉认为,沈寿能够有今天的地位,完全是当年自己给慈禧送寿礼有功。每次他拿这件事来压沈寿,无疑是揭沈寿的伤疤,因为沈寿就是因为寿礼而流产的。

1914年搬到南通后,沈寿对婚姻已是清心寡欲,专心研究刺绣,将所有精力都用在了传授技艺之上。

1915年,沈寿前往旧金山参加第20届世界博览会,以一幅精妙绝伦的《耶稣像》获得了一等金质大奖。不少美国富豪出高价要买沈寿的作品,张謇直接回绝:“此乃国宝,只展不卖!”

《耶稣像》被评为第20届世博会一等大奖,成为惊世之作,蜚声欧美。

《耶稣像》被收藏在了传习所之中,沈寿感激张謇将它带回国,感慨“先生知我心”。而余觉却因此和沈寿大吵一架,因为带回《耶稣像》就等于失去了一大笔财富,这次争吵后,余觉就将发妻弃之脑后,沈寿积郁已久,引发了肝病。

余觉养着两房姨太太,却以张謇长期安排他出差为由,不在南通购置房产,沈寿因此一直住在女子师范的宿舍之中,一住就是三年。后来还是张謇看不过去,让人重新修葺了新校舍。

沈寿一直体弱多病,余觉几乎没有照顾过沈寿,只有沈寿的姐姐沈立和侄女沈粹缜(邹韬奋的夫人)照顾,沈寿不止一次难过地说自己“遇人不淑”。

南通传习所声名远扬,让很多人改变了对女子职业教育的看法,来报名的女学生越来越多。与此同时,张謇也看透了袁世凯的阴谋辞职退出官场,全身心投入到实业救国、教育和慈善之中。

自从1908年张謇的夫人徐氏病逝后,张謇一直独居,和几房妾室也渐渐疏离,家中的一切都交由后来扶正的吴夫人打理。

他写了那么多道德文章,经历了多少卿卿我我的情爱历程,早应该将男女之情看淡了,但和沈寿相遇,他很难不动心。

听说沈寿从小喜欢诗词,张謇将她收为徒弟,亲自教授她诗词,从《古诗源》里精选了73首古诗,亲自抄写、注解,连平仄声都做好了记号,装订成一本小册子,名为《沈寿学诗读本》。这本册子一打开,开篇便是情意绵绵的《越谣歌》:君乘车,我戴笠,他日相逢下车揖。君担簦,我跨马,他日相逢为君下。

女红传习所

张謇还给沈寿写了很多诗,他是个高产的诗人,他的诗作也有固定的基调,或风格古奥、骨力挺健,或洋洋洒洒、恣意张扬。唯有写给沈寿的诗作是完全不同的,因为沈寿习诗时间不长,送她的诗作大多短小通俗,深沉委婉。

“忍令亭独旷,无奈此时心。”(《谦亭》)

“人待来时头白了,正愁明岁又花开。”(《伤春惜别词》)

这两句,将张謇隐忍感情的痛苦,和相逢恨晚的无奈深刻表现出来。

那些情人之间传情所用的“鸳鸯”、“比翼鸟”、“鹣”、“鲽”开始出现在张謇的诗作之中,而暗喻沈寿的“雪”字也开始频繁出现。

张謇一生只为两个女人写过诗,一位是结发妻子徐氏,一位就是沈寿。《闻雪君病小愈寄二截句当柬》这首诗,就是因张謇听说沈寿病好多了,能吃饭了,觉得眼前的风景都美丽了许多,立刻写下了一首赞美诗。

他为实业救国,常常行走于各地。但只要空闲下来,他就会给沈寿写信,有时候隔天写一封,有时候天天都写。

张謇有着绝对的财力和人脉,给沈寿找来了最好的医生,但她的病情越来越严重,张謇劝沈寿从传习所宿舍搬到环境优雅的谦亭静养。

谦亭和张謇居住的濠南别业有一扇门相通,为了避嫌,沈寿找了几名女学生同住。

张謇已经不在乎世人怎么去看待他了,他对沈寿百般呵护,一年四季给沈寿准备的东西都要新的、好的,沈寿病了,他经常探望,亲自给沈寿煎药、喂药,沈寿想要出门走一走,张謇慌忙劝阻,让她一定要好好养病。

张謇于1914年创设女工传习所,聘沈寿任所长。1920年增设南通绣织局。

到了后来,张謇直接以“上课不利于养病”为理由,将沈寿的学生遣回传习所。沈寿也曾抱怨过张謇不知避嫌,不顾悠悠众口,但出于对张謇的尊重,她只好照办,只留下了侄女沈粹缜和女佣。

没过几天,张謇又写来便条,让沈寿将留下来的几人也迁到指定的房间之中。

沈寿左右为难,她是一个很传统的人,无论张謇怎么热烈追求,她都和张謇保持着距离,张謇让她的侄女和佣人搬走,她只能回到传习所表示抗议。

张謇见她走了,也就急了,几次劝她回谦亭,沈寿都不同意。张謇干脆在传习所左边建造了一栋房屋,名为濠阳小筑,让沈寿养病。

没想到沈寿搬进去之后,张謇也搬了进去,沈寿住在前院,张謇住在后院,中间依旧有一扇门。沈寿不认同张謇的这种做法,无奈寄人篱下,又不能一次次让张謇难堪,只能暂时住下。

张謇进出沈寿的住处十分随意,但与沈寿也不过是闲聊罢了。即便身边还有人在,但流言蜚语还是传了出去。

沈寿病后,余觉对她基本上是不闻不问,纳了小妾之后还去逛青楼花天酒地惹了纠纷,从上海跑到南通找沈寿要钱,一开口不说自己有错,而是将沈寿大骂一顿,硬逼着沈寿离开南通回苏州去。

传习所正办得火热,学生已经学出了成绩,很多绣品在上海销售,前景很好,沈寿不愿意半途而废,拒绝了余觉。

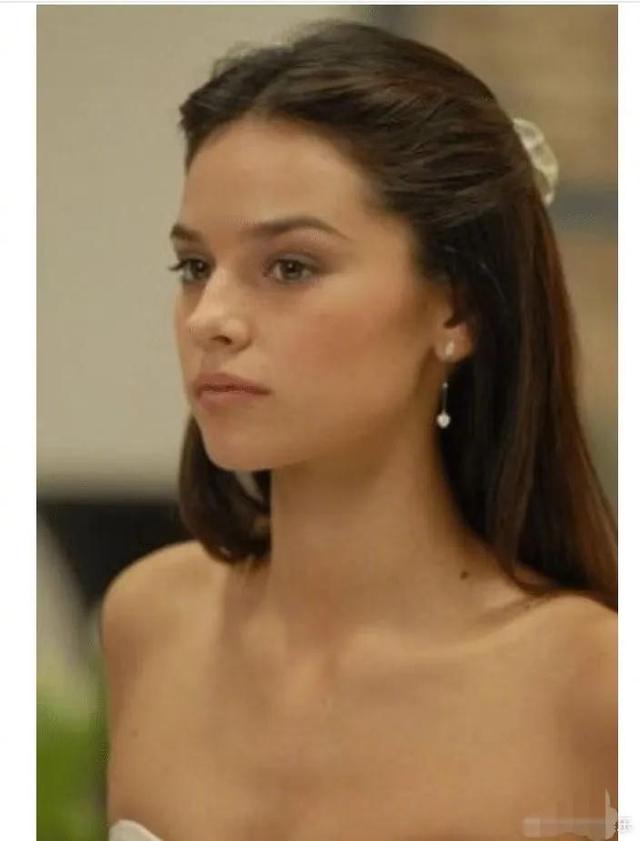

沈寿

余觉无奈,又开口向张謇要了一笔钱,夺走了沈寿的金表,去上海办自负盈亏的“福寿绣品公司”。而到了上海之后,他死性不改,更加沉溺酒色,苏州的房产被他全部败光,他又来南通找沈寿要钱,一次次与沈寿争吵……

沈寿的病情因为这些琐碎日益严重,张謇到处找名医,甚至到厨房每天过问沈寿的饮食。

五月份是张謇的生日,每到这一天地方官员和士绅都来给他祝寿,张謇全部谢绝,只身来到沈寿的屋子里,让沈寿给他煮一碗面条吃。

沈寿在张謇面前是尴尬而羞耻的,张謇比沈寿年长20岁,却以一种完全不理智的方式介入了沈寿的生活,沈寿碍于礼教,被动接受着张謇为她安排的一切。

章开沅教授曾经如此评价张謇:

张謇虽然胸怀大志放眼全球,然而却不务虚名,不讲大而空的废话假话……他在没有思考清楚以前决不采取行动,但一经采取行动就决心进行到底。

张謇和余觉是完全不同的两种人,他和沈寿的灵魂契合度更高。病痛缠身的沈寿对张謇既无奈又依赖,在激烈的内心矛盾之中,她也曾表露出自己的真实心意。

沈寿的绣品在市场上的售价很高,但只要张謇开口,她随时愿意为张謇绣一些零星的小件,送给他作应酬用。

沈寿各个阶段的作品都有不同的署名,比如在出嫁前,她的作品署名为“天香阁”,得到慈禧赐名之后,就署名为“余沈寿”,搬到南通之后,她的署名多为“雪宧”,“宧”就是张謇的字。

沈寿曾绣一幅观音像,她将张謇所题“大慈大悲南海观世音菩萨”几个字绣了上去,还在下方绣了一枚“只羡鸳鸯不羡仙”的章。

在沈寿最后的生命之中,她掉的头发越来越多,她将这些落发收集起来,绣出了张謇的手迹“谦亭”,落发不够用了,沈寿还用剪刀剪下了自己的头发。“身体发肤受之父母”,头发可谓是传递情感的至高信物,女子将头发送给心上人,是一生“同患难、共荣辱”的誓言,这幅绣作,大约是隐忍而沉默的沈寿,给予张謇最后的念想了。

《谦亭》影印本

1918年,沈寿知道自己时日无多,张謇提出和沈寿一起编成《雪宧绣谱》,将其一生研究刺绣的宝贵成果详尽收录,传给后人。沈寿40多年艺术实践的总结,加上状元的文笔,这本书的意义已经远远不止一本绣谱这么简单。

70岁的张謇亲自到沈寿病榻之前,将她说的每一个字细致整理成文,再和沈寿反复审校,历经数月才定稿。

书是同写的,书名有两个人的名字,书成之后,两个人却要面对生离死别。

沈寿生命的最后几天,张謇几乎夜夜无眠,沈寿那时候因肝腹水肿胀,从脸上到脚趾都是肿着的,医生抽出了腹水达16斤。张謇半夜听说沈寿病情加重,马上披上衣服前去探望。为请来如皋的名医,特地派专用轮船去接。

1921年,沈寿在南通病逝。

沈寿在南通教学8年,呕心沥血,培养了一大批刺绣人才,而后几十年,江南的刺绣高手,大多数出于沈寿的门下。情深不寿,无论是对刺绣还是对人,沈寿都耗尽了心血,带着说不出、无处说的心事,离开了人世。

在沈寿面前,张謇状元的名声,书生的孤傲,商人的精明,教育家的身份,全都不算什么,他扑在沈寿的遗体上痛哭不止,唯有用最为隆重的葬礼,去表达自己对沈寿未了的深情。

沈寿生前已经和张謇商定,墓地就选在南通黄泥山的东南麓,而不是葬回苏州,以后余觉死了不能和她合葬。沈寿识字不过千,将所有的青春都关在绣房里面,思想是极为守旧的,葬在南通,已经是她一生最出格的反抗。

张謇将她的陵园修得规格极高,墓碑也是他亲写的:世界美术家吴县沈雪宧之墓,旁边缀的是张謇的名字。

余觉痛骂张謇不在沈寿的墓碑上刻下夫家的姓,他觉得张謇过分了,连名誉都不要了,觉得是张謇让他们夫妇生不能同寝,死不能同穴。

其实,他还是不懂张謇。

依照张謇对沈寿最后的执着,他能做到遥遥相望绝不是顾虑余觉,完全出于对沈寿的尊重,他明白沈寿的难处,也不想沈寿死后被人指指点点。否则,他绝对不是在沈寿墓碑上刻上自己的名字这么简单。

正如章开沅教授所说,张謇做什么事情都看起来很慢,每一步都是深思熟虑,但只要他想要做的事情,一定会坚持到底。

沈寿

沈寿的死好像抽走了张謇人生末尾最后的喜乐,张謇不是无神论者,他信命运也信鬼神。1922年,大生纱厂走向衰落,张謇的事业全面崩盘,他也在感悟这冥冥之中注定的起起落落。

5月,沈寿一周年忌日,张謇和沈家人到沈寿墓地祭奠,将他写给沈寿的四十八首悼亡诗烧了。其中一首写道:“誓将薄命为蚕茧,始始终终裹雪宧。”

而此时的余觉,则洋洋洒洒写下了数万字的《余觉沈寿夫妇痛史》,痛斥张謇。他将这篇文章送到《申报》和《新闻报》,他们都拒绝了,上海著名报人、小说家包天笑还在劝他“哪有将绿帽子往自己脑袋上扣的男人”。

余觉根本听不进去,最后送到《神州日报》旗下的一份小报《晶报》,《晶报》连载后,引起了上海轰动。只是没有想到,这次出来回呛他的不是张謇,而是妻姐沈立。沈立将沈寿从苏州到南通,这大半生所受的委屈都说了出来,甚至告诉众人,这些年余觉能够安然无事好好过日子,实则是张謇一直在资助他。

余觉无力理论,这件事也只能渐渐消停。

张謇、沈寿等与女工传习所第一届研究班毕业生合影。前排左起:施宗淑、沈立、张謇、沈寿、金静芬

1926年,张謇的生命即将走到尽头,他行走极为不便,清明节之时,其他人的墓都是让人代祭的,只有沈寿的墓他一定要亲自祭扫。

这年夏季,张謇病逝。

沈立带着是女工传习所的师生,别着白色胸花,抬着花圈来送张謇最后一程。

沈寿去世后,张謇没有放弃传习所,将这些在旧时代想要闯出不同人生的女学生们交给了沈寿的姐姐。1926年,传习所的学生们又获得国际大奖,轰动全国,而张謇和沈寿已经看不见了。

张謇最后选择的墓地正对着狼山,与沈寿遥遥相对。

世人要拿男女风月去束缚张謇和沈寿,张謇用“不同穴,只相望”的方式回答后人。

是啊,一位是一边为救国事业奔波,一边苦苦寻医问药的70岁老人;一位是被病痛折磨,水肿到已经脱了相的病人。他们的感情“发乎情,止乎礼”,早已超脱了对美色或钱财的贪恋,这世上有几个“高洁之人”,有资格去苛责他们呢?

,