本文为长篇连载。

分为《天子篇》、《诸侯篇》、《大夫篇》、《医家篇》、《阴阳篇》、《兵家篇》、《农家篇》、《墨家篇》、《纵横篇》。

·

第二节

惯性与惰性

·

从整体角度来看,周王朝大抵可以分为三个阶段:

第一个阶段为涨势期,由周武王一朝至周康王一朝;

第二个阶段为下滑期,由周昭王一朝至周幽王一朝;

第三个阶段为衰竭期,由周平王一朝至周赧王一朝。

具体来看:

周王朝在在平定了三监之乱以后走上了正轨,其后国势稳步上升,在周康王一朝时达到了顶峰。

至周昭王一朝时,这种态势出现了摇摆。

至周穆王一朝时,王朝已逐渐出现了疲态。

这种下滑的态势从周共王延续到了周夷王。

至周厉王一朝,周廷为解决这一颓势而推行了臭名昭著的“专利”政策,王朝的下滑线随之出现了一个剧烈的波动。

在动荡之后,下滑之势在周宣王一朝回归了缓慢而平稳的特性。

至周幽王一朝末期,周王朝的下滑再一次出现了剧烈的波动。相比于周厉王末期的动荡而言,双王时期20年左右的武装对抗给王朝的生命线带来了巨大的打击。至周平王消灭竞争对手以后,周王朝对天下的控制权已经衰减到到名义上的、象征性的、挂名性质的程度,这种态势一直延续到了战国末期。

以下为粗略的西周至东周前期国势走向折线图:

特别说明:

以上纵轴数值为笔者草率填写,具体数值无参考性,仅为表现周王朝国势走向呈有波动的下滑趋势。

假如,我们站在周桓王一朝的诸侯、世卿、大夫、士人的角度上来看,会发现:

周王朝的走势是符合阴阳学说之中“盛极而衰”这一规律的。

不可否认,这种走势不够完美,不够平衡,也不对称。但我们要知道,阴阳之道从来就不是完美、平衡、对称的,就像一年之内升温和降温的时间不对等,具体升温、降温的时间节点也不固定,期间还会出现乍暖还寒的各式波动。由此可见,周王朝的衰落正如四季变化一样是“天道”使然,况且还有“夏”、商两朝的故事在前,可见王朝的兴衰更迭根本就是一种无可辩驳的“铁律”。

在代入周桓王一朝之人的思维以后,我们自然会思考这样一个问题:

周王朝已经摇摇欲坠了,那一个“商汤”、“文武”会在何时出现?

或者说:

周桓王一朝的情况是否已经到了触底的程度?

显然没有。

在之后的漫长岁月当中,这个异常高寿的王廷一次又一次拓展着贵为天子的下限,而冬去春来的一天也仿佛永远不会出现。

历史的长河如凌迟般缓慢涌动。上至诸侯、下至士人的贵族阶层不可避免地要思考这样的问题:

假如三代的统一是一种必然,那该如何恢复这种必然?

又假如三代的统一并不是一种必然,那天下苍生又该以何种方式在这条暴虐的水系下生存下去?

再假如三代的统一确实是一种必然,只是周室还没“德衰”到要“革命”的地步,那又要等到什么时候?

这样的思考当然不可能有答案,因为:

政权的演化实质上和四季变化一类“阴阳之道”并不是一回事,只是古人一厢情愿地认为是一回事,以此为基础进行的思考也就成了缘木求鱼。

说到这里,作为今人的我们必须要讨论这样一个问题:

古人为什么会把政治和气候变化一类的规律混为一谈?

这个问题倒不难理解:

因为古人以当时的知识储备还不足以清晰归纳出政治的客观规律,所以只能拿已知的某些规律去揣测——这一点其实无可厚非,就像当代科学家用现有的科学知识去推测某些未知的部分,一般被大众熟知的主要在物理学(如宇宙开端)、生物学(如生命起源)、社会科学(如理想国)这类领域,说到底也是在拿当前有限的知识去套未知的部分,只是当代的知识储备量远大于古代所以要比古代靠谱很多。

在明确这一点以后,我们可以肯定地说:

古人对政治学及与之紧密相连的社会学、经济学等领域都存在有大量的误区,又由于古代信息传递并不通畅,社会各个单元之间又存在着明显的信息差,且在长期的战争压力下社会各个阶层也都会出现不可忽视的焦虑情绪。

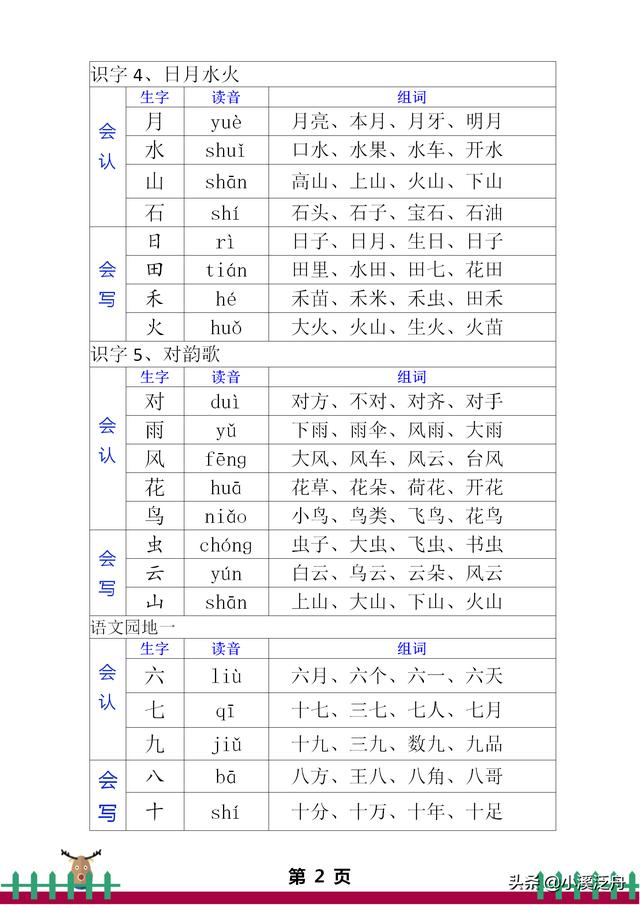

在《医家篇》中,特别说明过这样一个社会现象:

在大众对某一领域普遍存在误区,又存在信息差,还存在有焦虑情绪的时候,某些迎合这一误区、信息差、焦虑情绪的谎言就很容易被大众接受——纵使某些谎言的内容荒诞不经,完全经不起一丁点推敲。

对应在东周,就是尧舜禅让之说、五帝之说、三皇之说相继出现。

特别需要指出:

就目前已知的内容来看,我们并不能排除五帝、三皇、尧舜等人物及事件存在着实际的历史原型,但也要注意到东周时期的五帝、三皇、尧舜之说存在着明显的加工、扭曲及部分虚构的成分,典型的就是“黄帝”在医学领域的言论和“神农”在药学领域的实验。

图为后世想象中的尧、舜及舜弟“象”的形象。

可以说,东周以来对“虞”朝及更早时期的叙述存在过度理想化的成分。

然而,这种明显的超现实内容却被当时的士人普遍接受了。

那么,上述神化内容为何又会被士人深信不疑呢?

这种现象在 《医家篇》中也有提及,即:

群体效应、感性的“正义感”、终极价值则会让大众对一些显而易见的谎言持宗教式的虔诚。尤其在百家争鸣的大环境下,在私学授课的传承模式下,在学而优则仕的利益诱惑下,士人必然会以主动或被动的方式接受着这些说法。

然后,人终归是有主观能动性的。当一种荒诞的“结论”变得不容辩驳之际,人们就会想方设法地让它看起来合理一些,比如把阴阳学说一类基本符合客观规律的知识揉进去以作牵强的解释。

在如此扭曲的熔锻当中,社会的思潮也自然会陷入一种莫名的拧巴。

·

传承的代价:经验科学的扭曲与重生既然说到拧巴,最好的例子莫过于医家。

在《医家篇》中叙述过,中国古代医学源自于周廷医官系统在临床经验上的资料。在东周时期,医士以此为基础融合阴阳家、五行家总结的客观规律进行系统性归纳,再借用儒家、道家、兵家的一系列词汇进行表述,从而相对客观地阐述出人体复杂的生理、病理、药理的规律。这一学科在汉代得到了充分的发展,中医这一医学体系就此形成。

从正常的逻辑来看,中医在之后应该以一种稳定上升的态势持续发展,毕竟医学是一门以临床为依据的经验科学,随着临床实践的积累,医学水平总该是往上走的。

然而,事实却并非如此。

随着儒教的兴起,士人出现了以儒学的审美“要求”医学的倾向。这样一来,医学以临床为依据的客观性就在一定程度上被破坏。医学在中古时期的发展随之出现波动。

这里可以看到,表面上看中医在中古时期发展的扭曲是不符合逻辑的,但结合实际的历史背景后又是符合逻辑的——是的,历史就是这么调皮又庄严。

现在,我们把视线放大,放眼到东周时期的整个社会范围内。

最迟在西周末期,古人在长期的实践积累中归纳出了自然界普遍存在的两面性、相对性、平衡性、转换性等一类的客观规律,这一规律被汇总为阴阳家这一学科,随之也被套用在了政治学、社会学、经济学的领域上。

不应否认,阴阳学说在一定范围内倒是能解释某些政治现象、经济现象、社会现象,但也应认识到它又确实解释不了相当一部分政治现象、经济现象、社会现象。

那么,当人们意识到阴阳学说解释更解决不了当前出现的政治现象、经济现象、社会现象之时,他们会否认阴阳学说吗?

不一定会。

一是因为阴阳学说在一部分领域中确实符合客观规律,而古人实际又很难分清阴阳学的界限,所以也就没办法完全否定甚至部分否定;

二是因为古人的储备量终归是有限的,即使时人知道这些知识会有不适用的领域,但还得硬着头皮用现有知识尽可能地去解决之前没遇到过的问题。

以上论述可能不大好理解。为此,我们再来模拟一个场景进行说明。

比如说:

有一个叫“老黄”的厨师,他会做一手好川菜,于是就拿这门手艺开了个川菜馆,生意一直都不错。

在挣了一些钱以后,“老黄”觉得只开一家菜馆没什么意思,想着要不要再开一家四川火锅店。之所以有这个念头,一来是“老黄”本来也会做火锅汤底,二来是四川火锅的市场前景也确实不错。

那么,“老黄”的火锅店能否开成呢?

“老黄”是有开菜馆的经验。我们都知道,开菜馆和开火锅店有区别,“老黄”当然也清楚这件事。对于“老黄”来说,他知道一部分经验放在开火锅店是有用的,也知道一部分经验放在开火锅店是没用的,但他现在还分不清楚究竟哪些有用,哪些没用。

那么,你就能认定“老黄”没经验吗?

当然不能。

谁都知道,有开菜馆的经验总是比没有强。

接下来,“老黄”小心翼翼地拿着开菜馆的经验去经营着新开的火锅店,在发现有些经验可以用的时候就跟进,在发现有些经验不适用的时候就调整,在发现有之前经验未涉及的情况就赶紧修补。一番磕磕绊绊之后,“老黄”成功把火锅店开了起来,顺带着也就弄清楚了开菜馆和火锅店的区别在哪里和开火锅店的具体经验。

以上模拟场景想要表达的道理很简单:

当人类对某些领域尚缺乏具体经验时,会尽可能使用已知经验进行尝试、适应、修正、创新,直至摸索出合适的经验——在此之前,也只能拿旧经验去摸索、尝试。

这大致能解释为什么古人在发现阴阳学说存在局限性的情况下还要广泛使用阴阳学说知识的原因。

或许有些朋友会问:

如果说东周士人尝试用西周的经验去解决当时的社会问题还算可以理解,但思潮中出现的拧巴又是怎么一回事呢?

对此,我们在以上模拟场景的基础常作进一步地推演:

在开起一家火锅店以后,“老黄”算是通了生意经,一连又开了十几家连锁火锅店。

遗憾的是,“老黄”偏在此时身体出现了问题。他为了保证儿子“小黄”能顺利接班,把自己的开菜馆和开火锅店的经验都写成了一个手册。他告诉“小黄”,将来遇到一些搞不定的情况时可以参考一下手册里父亲的经验。

这里要补充一个设定,“老黄”是个粗人,文化水平不大高,以他的语言组织能力很难把开店的经验归纳清楚。

“老黄”试着写了几次都写不太清楚,最后只好以叙事的形式把他开店时的一些经历讲述了下来。比如,在选址的时候他先后做了哪些准备,干了哪些事,思考了哪些东西,和一些人接洽的时候重点说了哪些话,后面装修、管理、经营、营销一类的经验也是如此。在叙事中,“老黄”也免不了要对自己美化进行一些美化。等“小黄”拿到这本手册时,发现这个手册与其说是经验之谈倒不如说是“老黄”开店的个人传记,但如果要耐下心认真去读是可以体会到一些经验性内容的。

此时,估计一些敏锐的朋友会想到:

《尚书》一类历史典籍对于春秋一降的统治阶级而言,功能上大抵就是这么一回事。

图为传世版《尚书》,该书据称是被秦博士官伏生藏于墙壁之中才得以保存。但根据文献原文来看,秦廷所颁布的《焚书令》实际是允许博士官合法收藏《尚书》一类的书籍的,至于藏书于壁的行为应与个人私藏有关,与传统观点中为躲避《焚书令》无关。

可此时又出现了一个问题:

即使以战汉时期的角度来看,《尚书》中的一些政治经验也太过粗浅,这样的一部著作真的有必要像对待兵家一类“先进”的技术一样进行私藏吗?

这个问题还要用模拟场景进行解释:

在“老黄”去世了以后,“小黄”接了父亲的班,继续经营着父亲留下的连锁餐馆。

由于家庭环境的影响,“小黄”理所当然地把父亲留下的个人经验当成了一种结论性内容。

具体来说:

有些东西“老黄”是觉得可以这么干,但被“小黄”理解成了【最好】这么干;

有些东西“老黄”是觉得最好这么干,但被“小黄”理解成了【非得】这么干;

有些东西“老黄”是觉得非得这么干,但被“小黄”理解成了【只能】这么干。

虽然理解上出现了一定的偏差,但“小黄”还算靠着认真刻苦、勤劳好学把生意运营了下去,再加上“老黄”留下的业务本来就有不少的发展空间,“黄”家的产业也就在“小黄”的手上蒸蒸日上。

后来,“小黄”也老了,他把自己在父亲基础上进一步拓展的经验也归纳成了一个手册。相比于“老黄”,“小黄”的文化水平要高不少,能把这些经验用说明文的形式表述出来,这个手册传自然落到了“小黄”的儿子“小小黄”手里。

之后的事情不再细谈。总之,就是“小小黄”在“小黄”的基础上进一步丰富,然后传给了“小小小黄”,再之后依次类推。为了表述方便,假设“黄”家在某一代只生了一个女儿“黄氏”,产业和世代传承的手册都继承到了“黄氏”的儿子“老王”头上,最后又继承到了“老王”的儿子“小王”的头上。

等到了“小王”这一代,“小王”开始觉得手册里的一些结论不对劲了,连锁餐馆的经营也越来越乱。

这里再补充一个设定,“小王”接班的时候“老王”和“黄氏”还在世,只是因为身体原因退下来了。

看到儿子和外孙在生意上受挫,“老王”和“黄氏”也很着急。他们意识到手册里的一些结论真有可能存在着大问题,但问题究竟出在哪谁也弄不清楚。为此,他们想到要不要看一下当年祖宗留下的原文到底怎么写的。

于是,一家人就翻出了当年“老黄”那一版手册。从后人的角度上看,当年“老黄”写的那些个人传记所表达的东西都是一通“正确的废话”。但在静下心读过几遍以后,祖孙三人还是得到了一个重要的信息:

就是那些被后人深信不疑的某些结论性内容,究竟是怎么得出的。

这意味着什么呢?

首先,某些结论性内容放在“老黄”的那个时代是完全对的,但放在“小黄”那个时代就不是很对了,放在后面的时代甚至有可能是完全错的;

其次,某些“结论性内容”其实并不是结论性内容,而是“老黄”在当年也找不到好办法的情势下选择的权宜之计,这种办法用久了势必会积累出一系列严重的问题,但却因后人将其视为理所当然而被忽略掉了;

再其次,“老黄”当年得出了一些结论确实是过时的,但“老黄”当年得出结论的一些思路并没有过时,在当前环境下借鉴“老黄”的思路还是能够找出一部分解决的办法。

只可惜,上面这些重要信息自“小黄”那一版手册以后都被遗漏掉了。

在以上模拟的场景中,我们大致可以认清:

诸如《尚书》一类的“一手资料”,它固然存在着粗浅的一面,陈旧的一面,跟不上时代的一面,但它之中又蕴含着最基础、最核心、最根本的一面——我们只学习这类“一手资料”当然不行,但想要看得透彻还是要追根究底,而追根究底就要辩证地去分析“一手资料”——正因如此,某些时代的官府会只允许特定范围的家族掌握《尚书》这类书籍,某些家族也会私藏《尚书》这类书籍。

说完了私藏《尚书》的问题,再回来说拧巴。

我们再来想一下:

假如“小王”在读完了“老黄”一版的手册以后发现还是解决不了一些紧要的问题,那应该怎么办?

正常情况下,“小王”可能会去书店找一些类似于《老张谈餐饮》的书籍,也可能会去外面报一些类似于《老刘说经营火锅店》的课程。对于里面的内容,“小王”自然弄不太清到底有用没用,只能把里面一些看上去有点道理的内容记下来,然后试着把这些内容融入到“老黄”传下来的那些正确的经验当中。这个工作说来轻巧,可干的时候并不容易。在这个过程中,“小王”的脑子当然是拧巴的,因为他也不知道这些感觉上有道理的内容是不是真有道理,也不知道自己融合的方法对不对——在实践的检验结果出来之前,他只能尽可能地把旧知识和还未经检验的“新知识”融合得看上去像那么回事,这个阶段中“小王”的思路不可能不拧巴。

到此为止,我们也就逐渐摸到了礼崩乐坏下的根本逻辑。

·

阳与阴:惯性的野蛮生长和惰性的残酷截肢也许,一些年轻的朋友会提出这样一个问题:

为什么“小王”一定要在前人经验的基础上寻找解决当前问题的办法呢?他就不能完全靠自己想出一些办法吗?

就这一问题,《荀子·劝学》中有过一段著名的论证:

吾尝终日而思矣,不如须臾之所学也。吾尝跂而望矣,不如登高之博见也。登高而招,臂非加长也,而见者远;顺风而呼,声非加疾也,而闻者彰。假舆马者,非利足也,而致千里;假舟楫者,非能水也,而绝江河。君子生非异也,善假于物也。

从反面角度来看:

“小王”终归只是一个自然人。人的脑力是有限的,不可能有精力对世间的一切都作细致的分析,更不可能对一切的结论性内容进行检验,所以很多时候都是要按照以往的惯性进行浅层次的思考。这种思维方式在现代被称之为“惯性思维”。

那么,惯性思维是否为一种负面的思维方式呢?

并不是。

或者说并不完全是。

就像前文中说到的:

一个自然人的脑力是有限的,他不可能对世间的方方面面都进行充足的思考和验证,所以必须要在一定程度上或者很大程度上采取惯性思维。

在生活中,惯性思维的使用非常常见,也非常正常。

比如:

有一天你去修鞋,正好赶上修鞋师傅在给一个中文教授修鞋。

在等候的时间里,你和修鞋师傅、中文教授聊了聊天。聊到一处时,修鞋师傅指出你的某个成语用的并不对,中文教授也附和说确实用错了,此时你大概率会认定自己说的有问题,以后会按照他们说的走。

那么,你的改变究竟是因为修鞋师傅还是中文教授呢?

两者都有。

但后者的比重明显会更大一些。

原因非常简单:

以你的生活经验,或者说思维惯性当中,中文教授在成语方面大概率是对的,所以说跟着中文教授走应该没错。

或许,有些朋友会说:

无论什么身份的人给你指正,你最好都要回去查词典核实一下。

但我们务必要认识到:

查词典本身也是惯性思维的体现,因为词典也是有极小概率犯错的,只是以你的生活经验来看词典在极大概率上是对的。

那真正破除惯性思维的方式是什么呢?

你要检索这个成语的具体出处,然后对出处的文献进行证伪,对涉及的字词进行校释,从而确定这个成语确实是这么用——当然,正常人不可能有精力做这些事情。

截止到这里,我们可以认识到:

惯性思维是一种正常的表现,也是一种普遍存在的表现。这种思维方式固然可能会导致一些错误,但在很多时候我们只能以这种方式进行思考。

那么,我们能否把惯性思维理解成一种负面但无法避免的思考方式呢?

也不全面。

因为惯性思维在某些时候其实是有正面效果的,比如它能让你理解一些超出你理解能力的内容。

举个最简单的例子:

很多人虽然弄不懂逻辑学,但还是有一定的逻辑水平——这种水平或许不能处理较为复杂的逻辑关系,但还是可以应付基础的、常见的、浅显的但未必好理解的逻辑关系——上述逻辑水平正是源自于日常生活中的惯性思维。

再举个更直观的例子:

人类的语言、法律、医学在客观上存在着不同的体系,如中/英文、大陆/海洋法系、中/西医等,不同体系之间可以互相促进、互相借鉴、互相检验、互相引进,但以21世纪的自然/社会科学水平尚无法有效合并。

以上客观事实并不是所有人都能理解。但在日常生活中我们会发现,能够理解中/英文是客观存在的两套体系的人数明显更多,能够理解大陆/海洋法系是客观存在的两套体系的人数较之会少一些,能够理解中/西医是客观存在的两套体系的人数则会更少一些。

造成这一现象的原因非常简单。中/英文日常接触的最为频繁,在惯性思维下就容易理解;大陆/海洋法系在生活中虽接触的不频繁,但有赖于近些年长期的普法,在惯性思维下也容易理解一些;中/西医在日常生活中虽接触频繁,但受制于医学和大众之间的信息差,在惯性思维下就很难理解了。

注意,以上情况和学历或者说知识水平无关。

以程序工程师为例:

无论是硕士还是专科,也无论是名校还是技校,一个程序工程师都很有可能不理解或理解中/西医是两个医学系统的客观事实。

不理解的原因可能是:

程序工程师所主修的编程代码领域并没有类似的体系划分,出于惯性思维就会认定中医和西医一定是人为在医学这个大体系之下强行划分的结果,甚至会误信“中医没有任何作用”、“中医是巫术”一类的谎言;

理解的原因可能是:

程序工程师在长期久坐、熬夜、高压的生活中容易患有一些慢性疾病,而其中的一部分疾病使用中医的疗法确实有不错的效果,出于惯性思维就会模糊地意识到医学在客观上是分不同体系的,当然我们也不能否认一部分人可能会因此而误信了“中医包治百病”一类的谎言。

在上文中,我们消耗了大量篇幅去阐述惯性思维之所以存在的客观原因和对人的作用及影响。虽然这些内容冗长、枯燥,无论对读者还是作者来说都有点煎熬,但笔者还是认为是值得的。因为以上内容至少可以说明这样一个现象:

在东周时期,上至诸侯,下至士人,对“虞”、“夏”、商、西周四朝的推崇和神化很有可能是发自内心的,深信不疑的,不容辩驳的——这是惯性思维的必然结果。

这种惯性思维普遍出现在诸子百家当中。即使是相对“前卫”的法家,也以“夏”、商、周三朝各不“法古”而倡导世人不应“法古”。

说到这里,我们都应该明确惯性思维也是有它的价值的。可凡事皆有利弊。惯性思维虽然是正常的、合理的、普遍的,但不代表它只有“阳面”而没有“阴面”。

那么,惯性思维的“阴面”又是什么呢?

就是惰性思维。

有关惰性思维,曾有过这样一个实验。

心理学家对一批普林斯顿大学和密歇根大学的学生回答这样一个问题:

“一个球拍加一个球共1.10美元,球拍比球贵1美元,球是多少钱?”

约有50%以上的学生得出了“球拍是1美元,球是0.1美元”的错误答案。

就这个问题,如果把它放在初中数学考试的大题中,相信绝大多数中学生都能解出来。

即:

设球的价格为x,设球拍的价格是x 1,两者的价格之和x (x 1)=1.1,由此得出x=0.05,也就是球的价格是0.05美元,球拍的价格是1.05美元。

可一旦放在现实生活中,就会有不少人会在下意识中做错。

表面上看,惰性思维是一种“一时马虎”的表现,似乎只要多想一想就能消除这种错误,但在现实中未必如此。

就比如:

你又去修鞋,这次碰见的是一个数学教授在修鞋。

在等待中,你们三个人聊到了这道题,你想当然地认为“球拍1元,球0.1元”,数学教授也想当然了一回——毕竟,数学教授也是有犯糊涂的时候——而修鞋师傅当时察觉到有点不对劲,他顺嘴提了一句,但因为手里有活就再细算。

在这种情况下,你出于惯性思维会认为连数学教授都这么说了那一定是对的,数学教授出于惯性思维会认为有人跟我算出的数一样那应该没算错,至于正确的答案就被这么掩盖了。

以上的例子由于涉及到了数字,所以还算是非分明一些。可一旦涉及到政治、社会、道德这些领域,就很有可能变成一笔糊涂账。

另外,即使是非分明其实也有可能变成糊涂账。在《医家篇》中就提到过,一些人在误区、信息差、焦虑感引导的惰性思维下会误信“中医没有任何作用”这一类谎言,但面对客观事实,这些人还是会因为群体效应、感性的“正义感”、终极价值一类因素而依旧坚持着这一谎言——这种表现并非“一时糊涂”或“嘴硬”使然,而是在种种因素的催化下已然失去了最基本的判断力,于是对谎言产生出一种发自内心的执着。

把视野放宽一些,我们就会理解:

在“公知”的谎言瓦解了以后,为何有一些人还依旧坚守着“外国是理想国”的“信仰”。

再把视线放宽一些,我们又会理解:

当西周王朝以一种耻辱的方式垮塌以后,为何有一些士人会用各种手段维护着“西周”的完美。

图为后世想象中的“烽火戏诸侯”事件。在战汉时期的言论中,西周的灭亡完全来自周幽王个人的昏庸和褒姒天生蕴含的邪恶,而非西周王朝本身客观存在的问题。

当这种颂赞成为学术界的主流之时,群体效应会使之成为绝对的真理,感性的“正义感”会使之站在道德的绝对制高点,终极价值会使之成为奉献终身的目标。

然而,这一神圣真理又最终没能改变东周的末世。

那么,一定不是真理出现了问题,而是我们没有用对“礼”与“乐”。

·

下一节:

“崩坏”滤镜的另一场“崩坏”

,