参展作品介绍:《关汉卿像》

《关汉卿像》 李斛 纸本彩墨 64cmx46cm 1962年 国家博物馆 题款:一九六二年五月 柏风于北京

在60多年前的1957年,中国文艺界迎来了一件振奋人心的大事:那一年的10月28日,世界和平理事会常务会议通过了次年(1958年)要纪念的世界文化名人名单,我国元代戏剧大师关汉卿位列其中。为迎接这一盛事,"剧协"、"美协"等联名向包括叶浅予、蒋兆和在内的我国众多著名人物画家发函,组织大家创作关汉卿的画像。当时还只能称为"年青"画家(时年三十多岁)的李斛也接到了这份函件。一向待事认真的李斛很快投身其中,但他在茫茫书海中未能找到任何关汉卿的图像资料,无奈只能买一套"元人杂剧选",通过研读这些剧本,特别是关汉卿的作品,他一步步走近那个年代,熟悉关汉卿的思想、性格,使这位戏剧大师的神韵、风采在自己心中逐渐成形。之后他谨慎落笔,关汉卿画像的第一稿就此面世。

《关汉卿像素描》 李斛 纸本铅笔 56.5cmx43.3cm 1958年 家属藏

当时负责组织、联络这件事的美协领导华君武先生(时任美协秘书)闻讯赶到李斛家,当一幅十分标准的传统中国人物画"关汉卿像" (线描 平塗)展现在面前时,"失望"二字便生生的写在了他的脸上。不过,作为美协的一位领导,华君武虽未看到李斛的言情小品"将何之",但李斛当时的心境,他是一清二楚的,毕竟,一顶"民族虚无主义"的帽子曾扣在李斛的头上,使他难以扬其所长。显然,如何帮助李斛尽快解开心结,将他已为大家所接受、喜爱的"引西润中""中西结合"的画法展现出来并运用到关汉卿画像的创作中,是摆在这位领导面前当务之急的工作。在画前沉思片刻后,华君武先生提出了自己的意见,他礼节性的对这幅关汉卿画像给予了基本肯定后,委婉但清晰的指出:"关汉卿是我们国家通过世界和平理事会推出的世界文化名人,他的形象是要拿给全世界人民看的,创作他的画像可不能只考虑中国人的习惯和口味呦"。意见不可谓不尖锐,但其话外之音,李斛已了然于心。显然,领导是希望自己能够把已掌握的西洋画的知识、技巧更多的融入到这幅肖像画的创作中来,以最大限度赢得全世界人民的认同和喜爱。领导"点到为止"的点拨,使李斛心情大好,他再次打起十二分的精神,以第一幅关汉卿造像为基础,非常认真的画了一幅素描稿,其间,他严谨地从人体结构、光影、透视等科学知识入手,一步步深入地探寻对关汉卿神、形的把握及表现手法,在进而移植为中国画的过程中,他又将自己熟练掌握的西画色彩的知识和技巧适当融入其中。最终,一位"蒸不烂、煮不熟、捶不扁、炒不爆,响当当一粒铜豌豆"(关汉卿对自己的描述)的关汉卿形象跃然纸上,这幅画像迅速赢得美术界、戏剧界乃至整个文艺界的一致认可。著名演员蓝天野回忆道:当年"人艺"排演话剧"关汉卿",找不到可供参考的形象资料,正在苦于无奈之时,大家看到了李斛的画作,一致认为关汉卿就应该是这个样子。

关汉卿像纪念邮票 1958年《中国建设》英文版 样刊

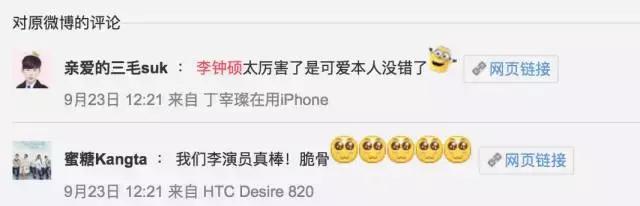

1958年6月28日,首都隆重举办纪念关汉卿戏剧创作七百周年纪念大会。郭沫若主持大会,陈毅元帅及各界知名人士如田汉、茅盾、梅兰芳等一千余人参加了纪念大会。会场"正中悬挂着著名画家李斛所作关汉卿的巨幅彩墨造像",一眼望去,丰满飘逸的形象中透着大师的铮铮风骨,与田汉先生在话剧《关汉卿》中塑造的"生而倜傥、博学能文、蕴蕴风流"的艺术形象遥相呼应,相得益彰。从此,这个关汉卿形象深入人心。当年我国邮电部及前苏联邮电部均选用这张"关汉卿像"发行了纪念邮票。那一年,伴着大量的纪念文章,这幅"关汉卿像"随处可见。当年8月,李斛收到英文版《中国建设》杂志的样刊,杂志的封面在用"关汉卿像"的同时,加贴了两张剪纸戏人,李斛在哭笑不得中也隐隐感到,有些人在看到关汉卿形象的时候也很希望同时看到他所创作的戏中人物,为此李斛又画了一张以戏中人物为背景的"关汉卿像",后来的出版物中也不乏这张作品。

关汉卿 李斛 纸本彩墨 82.8cm×56.5cm 1958年 家属藏

1962年,李斛应朋友齐牧冬(中央戏剧学院舞台美术系教师)的请求,为他复制了一张"关汉卿像"。由于原作已被国家博物馆收藏,在李斛辞世后40多年的时间里,在他各遗作展上展出的都是这幅作品(就称62版关汉卿吧),其间出版的画册也均选用的是这幅作品。值得一提的是,齐牧冬先生得到这幅作品后视若珍宝。"文化大革命"初期,抄家之风盛行,为保护这幅作品,他将一张毛主席语录裱糊在这幅画面上,使其躲过一劫,十年后又请来"揭裱高手"揭去画面上的"语录",还原了这幅作品的本来面目。不过,放大镜下仍不难寻出画面上裱、揭的痕迹,可算是"文革"为这幅作品留下的历史印迹吧,倒也难得。

随着关汉卿"世界文化名人"历史地位的确立及相关纪念活动的成功推出,李斛先生为其创作的"关汉卿像"也早已载入史册。不过,笔者认为,若能将李斛在创作这幅画前前后后所绘制的可称"姐妹篇"的几幅作品连同那张抒情小品"将何之"一倂收入中央美院的院史乃至中国美术史册,那么史册中的这一页及向后人讲述的这一段历史或许会更翔实、更生动也更有价值吧。

——李嘉、李凡《从"不要拿给外人看"的画说开去》

(李凡:李斛之子;李嘉:李斛孙女)

,