先问你一个问题,你去过丰田4S店吗,选择了试乘试驾环节吗?不管是销售还是试驾专员,上来一通数据和英文简称,以及一串专业名词下来是不是觉得非常高大上,并且特别专业?当然最后从4S店门出来你印象最深且记得住的应该就只剩“阿特金森循环”了。

阿特金森循环大家熟悉吗?如果你能说的头头是道并且举出相关车型,那你大概就是大家身边的“懂车帝”了,没听过的也不要紧,车也是一样的开。主要是前些日子陪朋友去丰田4S店看车,企业文化是不错,销售也很敬业,就是说到阿特金森的时候,可能为了维护品牌形象,试驾员斩钉截铁的说“阿特金森是丰田专有的,如果英菲尼迪也有,那就是丰田给的”。丰田给没给咱也不知道,但小伙子你真敢说啊……要照这个理论,目前市面上大众和丰田、本田还有英菲尼迪四家都有着阿特金森循环,难道都是丰田技术共享了?

近些年来,车企为了更好的凸显自己发动机核心部件与众不同的黑科技,往往都会用这些词来衬托,不过你稍微留意会发现,这个阿特金森主要出现在四家车企产品上——英菲尼迪、本田、大众、丰田,有的宣传自己是纯正的阿特金森,有的说自己的历史更久……不少消费者已经懵了,你们平时八竿子打不着,怎么这时候都一样了?

要说阿特金森循环的故事,就不得不提到奥托循环,在1876年德国的工程师奥托发明了发动机,奥托循环发展至今也有144年的历史了,它集吸气、压缩、碰撞做功、排气四个冲程为一体。其实运作原理很简单,通过活塞向下运动使得燃料和空气混合进入气缸,同时关闭进气门,活塞此时再向上运动,将空气和燃料混合的气体进行压缩,到顶点时点燃,通过爆炸又产生推力向下推动活塞,然后燃烧过的混合气体就排出去。

四个步骤清晰明了,所以奥托循环又被命名为四冲程循环,同时它也是一种定容加热理想热力循环,压缩比=膨胀比,意味着想要更多的功率,就得需要更大的压缩比,但是压缩比过高了又会导致爆震,这些都是需要克服的问题和极限。

图注:阿特金森的专利图1882年

然后今天的主角阿特金森就出现了,英国的工程师詹姆斯·阿特金森在1882年,就通过连杆克服了这个问题,增加活塞在膨胀做功的时候总行程,进气效率大大提升,获得更多的动能,实现做功行程>压缩行程,达到了膨胀比>压缩比的目的,燃效表现要比奥托更出色一些。但是缺点也有点明显,连杆结构过于复杂,占据空间过大,低转速的时候扭矩略显不足,没能得到大面积推广应用。

图注:阿特金森运动示意图1882年

虽然这个设计没被推广应用,但是想法是得到了大家认可,到了1947年,来自美国的工程师米勒,就通过在气门上作文章,实现了阿特金森循环一样的效果。他在原有奥拓循环结构的基础上,通过配气时机不同,提出了进气早关的想法,在压缩开始之前就将进气门关闭,然后在活塞到了下止点时进气门延迟关闭,通过可变气门关闭时间,实现有效压缩比<膨胀比,减少泵气损失,抑制爆震现象,实现提升热效率。

说了这么多是不是有点绕晕了,别着急,这就马上到了尾声了,在1993年马自达率先采用了这一技术,并且进行了优化改进,然后申请了相关专利——“米勒循环”就成了马自达的专属。随后当时丰田被逼无奈之下,为了规避专利问题,就起名“阿特金森循环”。主要应用在混动车型,通过电机的协助在高负荷时分担发动机负担,在起步和加速时动力不足的问题,就得到了改善和弥补。

现在的本田和大众“阿特金森循环”也是差不多的理念,都是在进气门上做文章,控制延迟关闭还是提前关闭来实现目的,但英菲尼迪也没说假话,VC-Turbo的到来,也是真的将最早的阿特金森循环重现,它回归了最早的连杆设计理念,技术的进步已经让当时的困难不值一谈,通过电控机构,让发动机在奥托和阿特金森之间随时切换,实现14:1/8:1的可变压缩比,既能解决低扭不足的问题,还能带来更出色的燃效表现。

所以说,丰田的混动车型上搭载的阿特金森循环的确很棒,但是像试驾员所谓的,英菲尼迪的阿特金森是丰田给的就大错特错了,丰田的阿特金森只能说是换了名字的米勒循环,而英菲尼迪的阿特金森才是纯正的,两个循环目的虽然相同,但手段完全不同,如果下次遇到这样的销售,你就可以告诉他:你说错了,你的是马自达同款米勒循环,英菲尼迪是真的阿特金森。

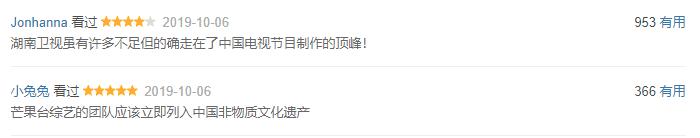

,