明英宗正统年间,大明发生了件闹心事儿——不是土木之变,那还在后头。

我说的是从正统四年(1439年)起到正统十三年才宣告结束的三次远征麓川。

后世多认为一年多以后,正统十四年的土木堡之变对明朝影响巨大。事实上,与三征麓川相比,土木堡只是痛在一时,很快回血,麓川之征却改变了东南亚的地缘格局,其造成的政治生态影响,直接延续到现在。

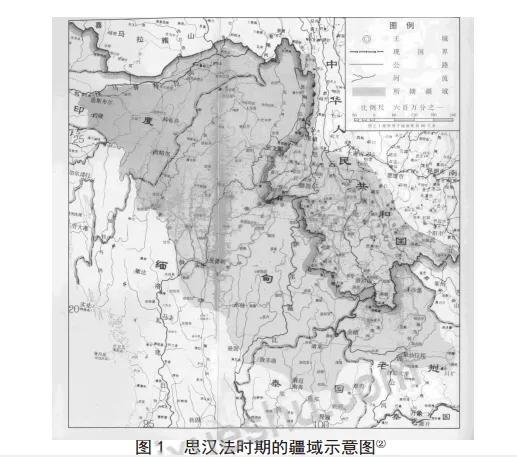

要明白麓川之战的影响,先得从地缘入手。麓川位于云南西部,在当时,它既是一个地名,也是一个地方强权的名称。

麓川这个政权,是傣族先民在云贵高原西南部、缅甸中北部建立的强权,从14世纪初开始,存续了300多年。

它的得名来自元朝,属于元金齿宣慰司所辖六路之一——麓川路。

麓川刚起家的时候,地盘还不算太大,控制范围是在今天云南省德宏傣族景颇族自治州陇川县、瑞丽县一带。它的西边和南边,还有木邦、孟养等宣慰司,这些地方如今都在缅甸境内,大致是在北部的缅甸兴威和莫宁一带。

这些当地土司之间,历来以部族为聚落,互相争夺,时战时和。到了元朝中晚期,麓川逐渐坐大,吞并了不少邻近的土司,元末至正时期,麓川已经号称“盗据一方,侵夺路甸”,成为一个割据状态下的独立王国。

此时,麓川的疆域达到最盛,占据了景迈(清迈)、景线、景栋、勐泐、腊门、腊光的广阔领地。基本上当时整个澜沧江以西都在思氏的控制之下,疆域面积达到今天云南省土地的三分之一。

麓川的扩张,引起元朝警觉,也几次发兵清剿,但都无功而返。

到了明初,麓川王思伦发虽然摄于明朝的兵威,派人谴使通好,接受了明朝的册封,担任麓川平缅军民宣慰司使。但即使到云南平定后,麓川仍处于事实上的割据地位。这时麓川控制的区域除了云南的一部分,还控制了今天缅甸东北方向不小的地方,在当时,这些地方都属于明朝。

。

明白了麓川的地理,还要明白麓川的政治生态。傣族之虎——思汗发

思汗发是麓川王国的开国第一人。元末天下大乱,思汗发乘机脱离了元朝金齿宣抚司的控制,在勐卯(今瑞丽)称王,建立起了麓川国。

思汗发武功极盛,开疆拓土不遗余力。在他的征服之下,连位于勐卯以西,统治印度东北部的阿洪王国(也是傣族建立)也向麓川臣服,称臣纳贡。

不断扩张的麓川王国引来了元朝的军事打击,两军数次交战。元朝已不复开国之勇,实力大不如前,麓川虽然打了几次胜仗,也无力支持长时间的战争。最终,思汗发遣使请和,元朝在当地设立平缅宣慰司,册封思汗法为世袭宣慰使。

思汗发又名思可法,元朝派兵打不赢他,拿他没办法,恨得牙痒痒的,于是在他名字上做文章,把思可法名字在诏书中写作“死可伐”,元朝的脑洞也算是颇大。

《元史》:至正六年六月丁已,诏以云南贼死可伐盗据一方,侵夺路甸,命亦秃浑为云南行省平章政事讨之。秋七月丁亥,降诏招谕死可伐。

名义上麓川被纳入了元朝统治,实际上还是独立王国。

土司们历来是世袭,思汗发死后10年,1371年,王位传到了他次子思伦发手里,这时候,已经到了明朝洪武四年。

从元末到明初的半个多世纪里,思汗发和他的子孙们一直在西南边境从事着割据和兼并的事业,可谓乐此不疲。

明白了麓川当地的政治生态,还要明白大明西南地区的政治生态。

桀骜蛮王——思伦发

洪武四年,在北面,明朝拿下了辽阳,辽东其他地区正在元太尉纳哈出率领下与明军对峙。

西南方向,四川已被汤和、傅友德带兵平定,云南还在元朝梁王把匝剌瓦尔密控制之下。

思伦发接位十年后,云南被傅友德、沐英平定,思伦发摄于明军军威,请和交好。1384年,明朝册封思伦发为麓川平缅宣慰使司世袭宣慰使,麓川成为明王朝的属国。

思伦发桀骜不驯,称臣只是他的权宜之计,私底下,他从未停止对周边部族的侵吞。阳奉阴违之下,思伦发第二年就与明朝发生摩擦,在摩沙勒寨被明军击败。

为了报仇,思伦发准备了三年。1388年,他又集结大军,发动了定边之战。

结果,定边之战成为了西平侯沐英军事生涯的经典战役,明军在以少打多的情况下,以灵活的战术和强大的火器,击破了拥有战象的麓川军队。

思伦发损失惨重,无力再战,只得求和。麓川统一各族的梦想遭到巨大打击,各地的部族纷纷脱离麓川控制,归附明朝,明朝采取“析麓川地”的策略,在原本麓川的属地上划出五土州府和五长官司进行控制。

原本强大的麓川王国只剩下了起家的勐卯、陇川等地,遭到降维打击,实力暂时由王国降为了土司级别。

三征麓川

一个强大的麓川王国,是明朝不希望看到的,大明将继续使用羁縻政策对其控制和打压。

麓川思氏贵族们,也不会忘记复兴祖辈的荣光,思伦发去世30多年后,经过两代人的养精蓄锐,麓川逐渐缓过了劲来,又开始了新一轮扩张。

祖上毕竟阔过,思家的影响力还在。从1428到1440年,时任麓川王思任发不断往西南扩张,把原来分出去的许多州府再次纳入麾下,并多次击败出兵干涉的明军。

《明史·麓川传》:会缅甸之危,任发侵有其地,遂欲尽复其故地,称兵扰边,侵孟定府及湾甸等州,杀掠人民。而南甸知州刀贡罕亦奏麓川夺其所辖罗卜思庄等二百七十八村。

当地明朝军队不得力,调兵征伐麓川不断被提上议事日程,经过朝堂上一番争论,最终朝廷还是决定发动远征,遏制不断扩张的思任发。

1441年,明朝正统六年,英宗派兵部尚书王骥提督军务,征发西南各省十五万大军,转饷半个大明,大举出兵。

明军兵分三路进攻,大军到处,麓川军无法抵挡,死伤十余万。麓川城被攻破,思任发在城破前携家属渡江逃到勐养,麓川被讨平。

王骥班师,因功晋封靖远伯,主将蒋贵封定西侯。这是一征麓川。

明军无法在西南长期派驻大军,战事平定后,即行班师,思任发得以卷土重来,“图恢复,据麓川,出兵侵挠”。

正统八年,英宗再次命令定西侯蒋贵、靖远伯王骥率军五万征讨。这场战役,从正统八年持续到正统十年,思任发一度藏匿在缅甸宣慰司。最终在明朝军事威胁下,缅甸宣慰使卜剌浪马哈省献出思任发,王骥下令将其斩首,战事宣告结束。

这是二征麓川。但是二征麓川留下了严重的后遗症,我们后面会说到。

思任发虽然被杀,他儿子思机发逃脱,明军撤走后,他继承先辈遗志,不屈不挠继续进行反抗,"机发据孟养自恃,时服时挠,总兵官沐斌追击",云南总兵官沐斌多次讨伐没有成功。无奈,朝廷再次请出了王骥。

这次出兵,明朝下决心要一劳永逸,集结了南京、云南、湖南、四川、贵州官军土军13万大军,几乎赶上第一次的规模。

麓川的实力经过数次征讨,早已大不如前,思机发当然无法抵挡。正统十三年,明军就攻破了思机发的大寨,思机发就此失踪,据称死于乱军之中。

王骥统军一直挺进到孟养,孟养宣慰司是明朝设立的宣慰司之一,辖地在现在的缅甸西北克钦邦境内,这是汉人军队第一次深入到西南边陲这么远的地方,震动了当地各个部族。

《明史·麓川传》:“诸部皆震怖,曰:自古汉人无渡金沙江者,今王师至此,真天威也。”

王骥班师后,思机发的弟弟,思任发的小儿子思禄发又占据孟养作乱——这家人的生命力确实顽强。

明朝也已经有点打不动了,最后与思禄发达成协议,允许他居住孟养,但不许越过金沙江。

"骥等虑师老,度贼不可灭,乃与思禄约,许土目得部勒诸蛮,居孟养如故。立石金沙江为界,誓约:石烂江枯,尔乃得渡。思禄亦惧,听命。"

这是三征麓川。

出征麓川的对错三征麓川的军事行动,对国力耗费巨大,但就当时情况而言,远征麓川是必须的。

几十年来,明朝多次对麓川贵族们的不轨行动提出警告,嘴皮子都快磨烂了,然而无济于事。

早在思任发时期,当时明朝还是宣宗在位,因为正在向交趾用兵,对思任发的扩张只是好言劝慰。

正统元年,英宗为了安抚思任发,又将他历年所欠税赋一笔勾销。

直到正统二年,思任发动作越来越大时,英宗还是下令云南总兵官沐晟“相机抚捕”,宁可受点委屈,不敢轻言用兵。

帝以蛮众仇杀乃其本性,可仍抚谕之,事遂不竟。

姑息容忍换不来和平,思任发的胃口越来越大,如果不加以打击,任其坐大,西南众宣慰司实力都不是他对手,如果等他发育为巨兽,将更加难以克制。

西南这块地方,土司势力错综复杂,从来也不太太平,设想一下,倘若北方蒙古再次大举入侵,麓川又在西南入寇,明朝反而得不偿失。

说得再直接一些,如果土木堡之后,思任发趁西北吃紧,出兵攻明,明朝是否还有能力顺利讨平他,如果无法取胜,是承认他既成的独立地位还是坚持用兵?

除了眼前利益,还要考虑长期影响。

宣宗时期,弃置了交趾也就是今天的越南。交趾的情况,同麓川很相似,也是时叛时附,内部互相攻伐不断。

明朝对交趾的政策,从成祖时期的大兵征讨,到仁宗时期的招抚为主,宣宗即位后,先是主张剿抚并用,逐渐对反复用兵感到厌烦,最终允许了安南自治,仅作为藩属国。

“反复思之,只欲如洪武中、永乐初,使(安南)自为一国,岁奉常贡,以全一方民命,亦以休息中土之人”。

“弃置交趾”的影响较为消极,动摇了明朝在西南的声望,从长远来看,中国更是永远失去了中南半岛这个出海口。

或许思任发也是看到了交趾抗争所起到的作用,才敢于不断大胆挑衅。

反过来看,麓川用兵,当然消耗了大明的国力。许多人把它和之后的土木堡之变联系起来,则比较牵强。

土木之变只是一场意外,连瓦剌也出乎意料。主要责任在统帅而不是士兵,这些我都在其他文章里详细有过说明,这里就不再重复了。

所以,麓川用兵,实属势在必行,否则看看安南,看看缅甸,就知道后果。

出征麓川的后果讲到缅甸了,必然要讲讲麓川之征的后果。

出征麓川在军事上不能说是错误,但在征伐过后的政治手段上,明朝却错误不断。

王骥第三次征讨以后,和思禄发约定,以金沙江为界,海枯石烂,不得越界,相当于把他们一脚踢到了金沙江对面,弃置不理。

西南边境地区缺少了实力强劲的思氏,麓川故土被众土司瓜分,明朝又缺乏对木邦和孟密(都位于如今缅甸北部)两家土司的控制,他们得以野蛮生长,“减一麓川而生二麓川”。数十年过去,明朝已经无力再发动远征,于是又玩起了“以夷制夷”。

弘治七年,朝廷派人前往孟养,征调曾经被抛弃的思禄发土司军,得到明朝允许,孟养兵过江与孟密争夺利益并占据了上风,抢走了孟密太平江北岸的十三处村寨。

弘治十六年,明朝发觉思禄发又有尾大不掉的倾向,要求他再次退回孟养,思禄发请求恢复被剥夺的土司职衔,也被拒绝。

思氏请求做明朝的官而被拒绝,从此以后再也不听明朝号令,占据孟养自立为王,不断发兵与木邦、孟密互相攻打。

《明史·孟养土司传》:时思陆觊得宣慰司印,部执不予。于是仍数出兵与木邦、孟密仇杀无宁岁。

众土司间不止有互相攻打,还有合作。思禄发死后,儿子思伦发即位,他想起了爷爷思任发被缅甸土司献给明军请功的仇恨,这就是二征麓川留下的后遗症。

此仇堪称世仇,思伦发以消灭缅甸宣慰司,为爷爷报仇为己任,联合木邦、孟密出兵攻缅,大开杀戒,生擒缅甸宣慰司莽纪岁,瓜分了缅甸宣慰司的土地。

缅甸人向朝廷求援,皇帝却无力派兵,只是派官员调解。思伦发从来没做过明朝的官,更加不拿明朝当回事。可以看到,拒绝恢复思禄发土司职务,也是个错误,连在形式上的制约都没有了。

始料未及的是,莽纪岁之子莽瑞体却得以逃脱,跑到南方慢慢聚集起力量,建立了缅甸历史上的东吁王朝,北上征讨盘踞孟养的麓川思氏后裔及木邦、孟密等土司。

万历十一年(1583年),东吁军的势力范围已经远及干崖、陇川(在今天的中缅边境附近),和泰国、老挝北部。

明末军队已经腐败,云南边军自保尚且困难,哪里还敢出兵讨伐。万历二十二年,云南巡抚陈用宾筑八关抵御缅甸东吁军,八关之外的地方无力收复,就此被抛给了东吁王朝。

在西南边疆,原本有六个较大的宣慰司,分别是:孟养(缅甸克钦邦)、缅甸(缅甸曼德勒地区)、木邦(缅甸北掸邦)、八百大甸(泰国清万一带)、老挝(老挝琅勃拉邦一带)、车里(西双版纳),除了车里宣慰司在八关以内,其他五个宣慰司都在关外,逐一被东吁军攻破。

回顾一下,几十年里,明朝对麓川的手段,是典型的军事得力,政治失利。三征麓川虽然武功强盛,但没能用政治手段处理好善后事宜。首先把思禄发丢到金沙江对面,任其盘踞孟养发展,又不以朝廷的官职对他加以笼络,就是非常短视的行为,这相当于把孟养土司的一大片土地送给了思禄发,终于让思氏再次坐大。

在二征麓川中结下的世仇,又使缅甸土司被思氏等众土司攻灭,这个过程里,明朝官员非但没有起到遏制作用,反而因为贪腐而起了推波助澜的作用。

缅甸土司的后裔,则又建立起更加强大的东吁王朝,西南众土司都无法抵挡,非但得不到明朝的保护,反而大多被抛弃在了八关之外,最终宣告全部脱离控制。

成立了东吁王朝的莽瑞体,再也不甘当区区一个宣慰使,经过莽瑞体和莽应龙两位君主,缅甸实现统一。这时的缅甸,已经不是明朝一个宣慰司的名称,成为了真正意义上的一个国家,并不断发兵侵扰西南边疆。

明军在万历十一年时也曾发动反击,一度收复孟养、木邦、孟密等土司地区,但经过东吁数十年的统治,明朝的影响力大不如前,不久就又宣告丢失。

由于历史上缅甸曾和明朝关系密切,当地许多土司长时间臣服于明朝,政治、文化、经济的交流都很频繁,这也是明末永历帝选择逃亡缅甸的原因之一。

战争是政治的延续,政治失策,战场上的胜利也无法挽回。三征麓川,军事上得力,政治上失利,将士远征的努力被政治昏招所抵消,所带来的后果影响深远,延续至今。

,