毛泽东说:“我非常重视我们之间的关系。”接着,毛泽东举起一个拳头,又竖起另一只手的大拇指,指着拳头对基辛格说:“你们是这个,”又竖起小拇指说:“我们是这个。”基辛格说:“中国方面说军事力量不能决定一切,中美双方有着共同的对手。”毛泽东在一张纸上用英文写着:“对。”

1976年2月,毛泽东在中南海书房会见美国前总统尼克松,他们以茶代酒干杯。

本文摘自《红镜头中的毛泽东》,顾保孜 著,杜修贤 摄影,贵州人民出版社,2011.6

文史频道转载本文只以信息传播为目的,不代表认同其观点和立场

尼克松再一次访华。老朋友相聚格外高兴,尼克松和毛泽东竟然端起茶杯,以茶代酒。当两个茶杯“乓”地碰在一起的时候,摄影师的快门也按响了

进入1976年,毛泽东几乎不能再走路了,全身颤抖得更加厉害。有时杜修贤握着照相机的手也会不由自主地跟着颤抖起来。尽管这样,毛泽还是坚持会见了最后一批美国客人。因为他知道中美关系还很不坚实,“台湾当局”对他们的外交失败并不甘心。

继尼克松访华后,他的后任福特总统也将手伸向了毛泽东,但是毛泽东的身体和尼克松来华时相比,更加不行了,当时毛泽东已经82岁高龄,但是他的记忆力和思维却是惊人的,不仅记得尼克松来华的细节小事,而且对全球的形势、美国的时事有精辟的见解。

1975年12月2日晚6时半,基辛格和总统福特来到了毛泽东的书房。

基辛格询问毛泽东的身体怎样,毛泽东非常幽默地用手指着自己的头说:“这部分工作很正常,我能吃能睡。”毛泽东接着又用手拍拍大腿说:“这部分不太好使,走路时有些站不住。肺也有点毛病。”毛泽东停顿了一下接着又说:“一句话,我的身体状况不好。”然后他又笑着补充说:“我是为来访者准备的一件陈列品。”毛泽东还泰然自若地对来自大洋彼岸的西方政治家说:“我很快就要去见上帝了。我已经收到了上帝的请柬。”

毛泽东谈笑风生地说出这些话之后,基辛格笑着回答道:“不要急于接受。”毛泽东听了基辛格的话,由于当时不能连贯说话,就随手在一张纸上费力地写了几个字来表达自己的意思:“我接受Doctor的命令。”这是一句双关语,意思是既指医生,又指基辛格博士。基辛格点了点头,然后改换了话题。毛泽东说:“我非常重视我们之间的关系。”接着,毛泽东举起一个拳头,又竖起另一只手的大拇指,指着拳头对基辛格说:“你们是这个,”又竖起小拇指说:“我们是这个。”基辛格说:“中国方面说军事力量不能决定一切,中美双方有着共同的对手。”毛泽东在一张纸上用英文写着:“对。”

1976年2月21日至29日,几乎与四年前同一时间(尼克松有意选择了这一天),尼克松夫妇再次访华。尽管他已非总统,毛泽东仍按总统的“规格”会见了他。毛泽东不顾重病,与这位老友长谈达1小时40分钟。尼克松引用了毛泽东的名句“世上无难事,只要肯登攀”展望未来的中美关系。毛泽东虽步履维艰,说话也困难,但精神集中、思想活跃,纵论国际问题。

此时,毛泽东的健康状况已严重恶化了。他的话语听起来就像是一些单音字组成的嘟哝声。但是,他的思想依然那样敏捷、深邃。尼克松说的话他全能听懂,但当他想回答时,就说不出话来了。他以为翻译听不懂他的话,就抓起笔记本,写出他的论点。看到他的这种情况,尼克松感到十分难受。无论别人怎样看待他,谁也不能否认他已经战斗到最后一息了。

但毛泽东依然沉浸在和这位前总统风趣、诙谐的唇枪舌战中。谈兴大增,大病未愈的毛泽东,这时脸颊上浮动着兴奋的光晕。

毛泽东喜欢争论,特别是和隔海相互敌视了几十年的“头号敌人”同室争论,这更增加了毛泽东的兴致和激情。美国总统和他的随员们也被毛泽东的语言魅力倾倒,笑声一阵阵地挤出门缝。杜修贤站在门外过厅里等候拍摄会谈结束的场面,听见这愉快的笑声,估计会谈进入尾声了,就轻轻闪身进了毛泽东会谈的房间,准备拍摄宾主告别的镜头。刚进去,他就看见毛泽东颤巍巍端起茶几上的青瓷茶杯,举了举,示意尼克松也端起茶杯。开始,尼克松没有明白毛泽东这个奇怪的举动,愕然地望着青瓷茶杯,但他很快反应过来,随之热烈响应,也端起了青瓷茶杯,高高举起……当两个茶杯“乓”地碰在一起的时候,杜修贤的快门也跟着按响了。刹那间,他意识到这是毛泽东最新创举——以茶代酒,手疾眼快当即抢下了这戏剧性的镜头。

毛泽东边干杯边风趣地说:“我们是几十年的隔海老冤家啦!不是冤家不聚头,不打不成交嘛!我们应该为冤家干一杯!我不会喝酒……”他耸耸肩,做出无可奈何的模样,“不过不要紧,中国有句老话‘君子之交淡如水’,没有酒有水,以水代酒——干杯!”

这个奇特的碰杯将会谈的气氛推到了高潮,在场的人都乐不可支地哈哈大笑。

这是毛泽东最后一次会见一位前外国元首了。仅仅半年之后,毛泽东溘然长逝。尼克松为之洒泪。他于9月9日当天发表声明说:

“1972年在北京会见时,我们两个作为代表完全不同的哲学观点的领导人都认识到,中美友谊已成为对我们两国利益同样是必不可少的了。”毛泽东“对世界形势的客观现实也有深刻的了解”。中美两国“自那时起所建立的新关系应当归功于他的这种高瞻远瞩”。

这不是溢美之词,而是发自内心的话。在尼克松图书馆,竖立着10尊与真人大小一样的世界政治人物雕像,这是尼克松最为钦佩的政治家,其中排在最前面的是身着中山装、穿圆口布鞋,坐在沙发上健谈的毛泽东……

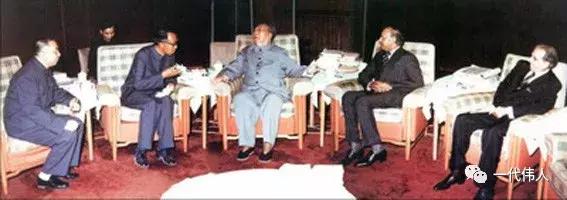

1976年5月23日,毛泽东主席在书房会见巴基斯坦总理布托。这是他最后一次会见外宾。

毛泽东会见巴基斯坦总理布托时,面对镜头再也不能站立了。这是他最后的外交会见,而留下的瞬间却令人苦涩和不安

为毛泽东拍摄,杜修贤是越来越恐慌。只要听到是游泳池的电话,他就忧心忡忡,不知拍出照片是个什么样子,能不能让读者满意?

新闻摄影强调真实,可是拍摄领袖人物仅仅靠真实还不行,特别是毛泽东的晚年摄影,很大程度不能全都依赖真实表现。这时,杜修贤感到他的相机是多么地沉重,不仅要有敏锐的观察,还要有准确的判断,并且迅速融进百分之一的瞬间。往往为拍摄能有把握,一般都是拍摄毛泽东和外宾握手,或是坐着谈话的镜头。画面就显得机械、呆板,缺乏生动的情趣。

1973年初,美国国务卿基辛格又一次访华,毛泽东在他的书房会见了他。按照平时的规矩,他拍摄了毛泽东和基辛格握手的镜头。会谈结束,当他们起身中餐时候,杜修贤发现毛泽东的情绪非常好,不停地比比画画讲述他的观点和认识,他不由得举起机子,镜头里的毛泽东竖起了食指,基辛格正在注意倾听,后面的周恩来却默默无语,三人的神情特别有意思,有个性。他果断地按下了镜头。

照片发出来后,引起国外新闻舆论的重视,外电连续报道这张新闻照片,有的报道说:中国大陆的新闻照片改变以前陈旧的握手模式,照片里的毛泽东很健谈,他要用他的理论征服美国。

还有报道说:毛泽东竖起食指,论证他的一个观点,展现了一个东方巨人不可战胜的意志。五花八门的报道中也有莫名其妙的报道:毛泽东出现在镜头前面,周恩来总是小心翼翼退到后面,将聚光灯照在毛泽东的身上。

1976年5月12日毛泽东在他的书房里会见了新加坡总理李光耀之后,仅半个月又要会见巴基斯坦总理布托。杜修贤走进毛泽东的书房,毛泽东坐在沙发里,头无力地靠在沙发背上。嘴微微地张着,似乎都能听见他艰难的喘息声。他一见,心里又凉了半截,今天保准又拍不到好镜头了。

人们从电视中可以看到,此时的毛泽东面容憔悴,缺乏表情,双目微睁,行动不便,宽大的裤管下露出了缺乏肌肉的足踝,叠放在沙发扶手上的一大摞方形纸块和一闪而过取纸擦拭口角的镜头,使人们不由得将中风后遗症与之联系在一起,据说他还患有帕金森氏病,亦即震颤麻痹。

布托笑容满面由华国锋陪同走进毛泽东的书房,毛泽东前两年和他见过,这次相逢,毛泽东的神情好像比以前精神些。毛泽东坐在自己的沙发上,他已经无法站立起来。双手被布托的双手紧紧地握住,毛泽东面部略带微笑,显得和蔼忠厚,古铜色的肤色显得光洁。

就在毛泽东用双手紧紧握住布托的双手的一霎间,毛泽东脸上浮现了慈善的笑容,杜修贤被这难得的表情激动坏了,成败在此一瞬,连忙按下快门。

当照片冲洗出来,连杜修贤也不相信自己的眼睛,会拍出这么好的镜头?毛泽东和布托紧紧地握手,他面如满月,略带古铜色的肤色显得光亮和健康。

布托离开北京后,中国政府对外发布公告,宣布毛泽东今后不再在外交场合露面。

这时,杜修贤意识到他捕捉到的一瞬间不可多得的表情,是为毛泽东留下了的最后一张,也是非常成功的一张照片。

(来源:一代伟人)

,