夏朝(约前2070~前1600 )是中国史书中记载的第一个世袭制朝代。夏时期的文物中有一定数量的青铜和玉制的礼器,年代约在新石器时代晚期、青铜时代初期。

根据史书记载,禹传位于子启,改变了原始部落的禅让制,开创中国近四千年世袭的先河。因此中国历史上的“ 家天下 ”,从夏朝的建立开始。

《史记·夏本纪》载:"太史公曰:禹为姒姓,其后分封,用国为姓,故有夏后氏、有扈氏、有男氏、斟鄩氏、彤城氏、褒氏、费氏、杞氏、缯氏、辛氏、冥氏、斟戈氏(斟灌氏)。"夏族的十一支姒姓部落与夏后氏中央王室在血缘上有宗法关系,政治上有分封关系,经济上有贡赋关系,大致构成夏王朝的核心领土范围。“夏”是以姒姓十二个氏族组成的部落的名号,以“夏后”为首,因此建立夏朝后就以部落名为国号。

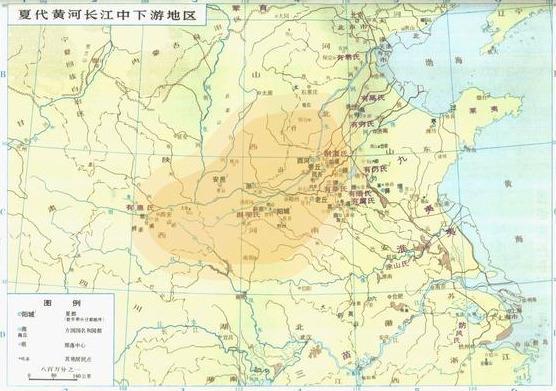

夏西起河南省西部、山西省南部,东至河南省、山东省和河北省三省交界处,南达湖北省北部,北及河北省南部。这个区域的地理中心是今河南偃师、登封、新密、禹州一带。

夏后氏为夏族本部,鲧作为夏族首领被封在崇,故称“崇伯鲧”。

《竹书纪年·卷上》:"(帝尧)六十一年,命崇伯鲧治河。"

崇伯鲧治河

《国语·周语下》:"其在有虞,有崇伯鲧。"韦昭注:"崇,鲧国。伯,爵也。"

《汉书·楚元王传》:"昔者鲧、共工、驩兜与舜禹杂处尧朝"[唐]颜师古注:"鲧,崇伯之名。"

王念孙《读书杂志·汉书杂志·崇高》言:"古无'嵩'字,以'崇'为之,故《说文》有'崇'无'嵩'。经传或作'嵩',或作'崧',皆是'崇'之异文。"

顾颉刚、刘起釪《〈尚书·西伯戡黎〉校释译论》、《中国历史文献研究集刊》载:"'崇'就是后代的'嵩',亦即现在河南登封附近的嵩山一带,现在的嵩县显然也是沿其旧称的地境之一。"

嵩山位置

古时,嵩山名为"外方",夏商时称"崇高"。《国语·周语》称禹之父鲧为"祟伯鲧","崇高"之名缘结于此。相传,鲧因建造城郭有功,尧把崇地封给了鲧。《国语·周语上》载:“昔夏之兴也,融降于崇山,”韦昭注:“融,祝融也;崇山,崇高山也,夏居阳城,崇高所近。”夏人之旧居或都邑即在今河南的嵩山(崇、嵩古今字)附近或伊洛地区。

夏禹之父鲧封地"崇"在嵩山附近,为崇伯。后来,关中平原也有一个崇国,周文王灭崇后,在沣水西岸营建丰京(今西安西南),将都城从岐周迁至丰京,这个崇国可能是商代灭夏族崇国、族人西迁而来的。

《史记·夏本纪》:帝舜荐禹於天,为嗣。十七年而帝舜崩。三年丧毕,禹辞辟舜之子商均於阳城。天下诸侯皆去商均而朝禹。禹於是遂即天子位,南面朝天下,国号曰夏后,姓姒氏。

大禹

由于禹是活动在崇山一带的夏部落的首领,故被称为夏后氏,他所建立的中国历史上的第一个王朝就被称为夏。夏王朝的建立,标志着中国原始社会的结束、阶级社会的开始,是中国古代社会发展史上的一个重要里程碑。

有扈氏:有扈氏,是夏代时期一个部落或酋邦。传说启时就曾发生过"攻有扈","以行其教"的战争。启继承权位后,在钧台大宴各地部落首领。有扈氏对启破坏禅让制度的做法十分不满,拒绝出席钧台之会。启以"恭行天之罚"的名义讨伐不服从他的有扈氏。所以《史记·夏本纪》有"有扈氏不服,启伐之,大战于甘"的记载。战争的结果是有扈氏被打败,夏后启灭掉了有扈氏,它的族众被沦为牧奴。

甘之战

《淮南子·齐俗》:“昔有扈氏为义而亡。”高诱注:“有扈,夏启之庶兄也,以尧舜举贤,禹独与子,故伐启,启亡之。”按《史记·夏本纪》云:“有扈氏不服,启伐之,大战于甘。遂灭有扈氏。”即叙其事。此可视作启、益斗争之插曲:启之为君,甚至同族亦有“不服”者矣。

有扈氏的故地旧说在今户县,亦有考其故地在今河南郑州以北新乡的原阳、原武一带。

另一版本的甘之战

有男氏有男氏又称有南氏,姒姓,禹的后裔。夏朝的诸侯国。《逸周书·史记》卢文弨集释:"有南之国,《水经注》以为在南郡"。有男氏曾有两大臣极受君王宠信,双方力钧势敌,最后导致国土分裂。

有男氏或与媿氏(㚻jī)有关,媿姓源于大禹九世孙有男氏后裔。在汉字源网站收录隗、媿、愧三个字,都没有甲骨文字形。隗和媿只有篆文字形,也没有金字字形。只有愧有篆文和金文字形。隗、媿(㚻)、愧三者同源。炎帝之时有魁隗氏,为华夏族最古老的姓之一。其后人又有大隗氏在具茨之山,又称大隗山,在今天的河南省新密市大隗镇境内;又有炎帝同族方雷氏临近于方山镇。

河南洛阳出土的西周毳簋(现藏北京故宫博物院)有3行16字铭文:

毳作王母媿氏(食奉)簋,媿氏 其眉寿万年用。铭文记:毳为其王母媿氏做盛饭食用的簋,祈望媿氏万年长寿,使用此簋。同铭簋传世共4件,北京故宫和台北故宫各收藏两件。

毳簋铭文

媿字是个有女字旁的字。但查阅所有字典,未见到说媿作姓氏。在《甲骨文字典》中,把上田下女“㚻”(jī)字解释成鬼字,又说构形复与《说文》媿字篆文略同,故亦可解释成媿字,义不明。《说文》则把媿就解释成惭愧的愧。

同时甲骨文“男”字几乎与媿【㚻】字的女字旁的字形非常相似。由此可以推测,大禹九世孙有男氏后裔,或在男字旁加皇室标志的女字旁作姓为媿【㚻】。即媿姓源于大禹九世孙有男氏。

另有出自夏朝帝王的后代,以隗国国名为氏。汤灭夏桀后,建立商朝,封夏朝王族的后代到隗邑作首领,并让他们建立了姒姓隗国(今湖北省秭归东南一带)。隗国一直延续到春秋时期,公元前634年被楚所灭。其后世子孙以原国名为氏,称为隗姓。

斟鄩氏斟鄩氏是"以国为氏"的一个例子,其先民居住在斟鄩。

《世本》:"斟氏,夏同姓诸侯斟鄩氏之后,以国为氏;鄩氏,斟鄩氏之后;寻氏古斟鄩氏之后"。 《万姓统谱》:"寻,河南古斟鄩之后,封于寻,与夏同姓。"

斟鄩氏

《史记·夏本记》云:"太康居斟鄩、羿亦居之,桀又居之"。羿即后羿,为东方夷族的一个首领,他乘太康无道、夏民怨愤,入居斟鄩,执政,拒太康于外。太康卒,扶仲康即王位,仍居斟鄩。

太康失国

少康中兴是中国历史上首个出现以“中兴”二字命名的时代。少康是中国夏朝的第六代天子,其父相被敌对的寒浞派人杀死。少康是遗腹子,凭借个人魅力,得到有仍氏、有虞氏的帮助,广施德政而得到夏后氏遗民的拥护。经过周密的策划,少康通过用间、行刺等手段,以弱胜强,最终战胜寒浞父子,中兴夏朝。

古本《竹书纪年》载:"太康居斟鄩,羿又居之,桀亦居之。"

今本《竹书纪年》载:"仲康居斟鄩。"。

《史记集解》:"斟鄩氏,一作斟氏,鄩氏"。南宋·邓名世《古今姓氏书辩证》:"寻,出自姒姓。夏后(氏)同姓诸侯,曰:斟鄩氏,后为寒浞所灭,子孙因为寻氏"。

《寻氏族谱》:"自羿、浞相继为乱,子孙失官。有以斟为氏者,有以灌为氏者,有以鄩为氏者。后去邑为寻氏。参之乐府于音叶征"。

嘉庆七年《元和姓纂》:"斟,夏诸侯,斟灌、斟寻氏后,以国为姓"。

偃师二里头遗址经碳14测定,绝对年代在约公元前1900年左右,相当于夏代,距今有4000多年的历史,总面积为3.75方平公里,内有大型宫殿遗址。众多考古学家认为,二里头文化遗址就是夏代都城遗址,即夏斟鄩的所在地。

二里头遗址

其中二里头遗址博物馆预计今年8月主体建筑封顶。

二里头遗址博物馆

彤城氏彤城氏,中国古代复姓。彤城原是夏朝的封国,夏朝灭亡之后,其后人以国为姓,是为彤城氏。

《尚书•顾命》云:乃同召“彤伯”,孔颖达《正义》引王肃云:“彤,姒姓之国。”

《史记•夏本记•索隐》曰:“周有彤伯,盖彤城氏之后。”周朝封其姬姓后裔于彤城,周朝时的彤城,其具体位置大约在华县东阳乡一带。

彤国位置

《史记》云:“彤伯为成王宗伯。”《通志•二六•二•以国为氏》还记载:“彤氏,出于彤伯。周之同姓国,为成王宗伯。”《史记•魏世家》:“(惠王)二十一年,与秦会彤。”又《资治通鉴》周纪二:“秦、魏遇于彤。”胡三省注:“彤,周彤伯所封之国……其地当在汉京兆郑县境。” 一是周显王二十年(前349),秦、魏两国在彤会盟。另一事件,《史记》:“商君反,死彤地。”商鞅车裂于此。

周的诸侯彤国,战国时期秦灭彤国,置彤邑,辖于郑县(今陕西华县)。

华县高塘乡东阳遗址是陕西省文物保护单位,于2001年抢救发掘周、秦、汉等时代的墓葬116座及祭祀坑、灰坑,2006年出版《华县东阳》发掘报告。2014年3月至6月,为配合宁西铁路建设,陕西省考古院再次派队开展系统调查、勘探和重点发掘,本报告即是此次工作的考古成果。本次工作涉及仰韶、夏商、两周、汉、唐及清代各个不同时期、不同类型遗存,在2011年首次发现两周时期重要墓地的基础上,增添了史前、夏商等时代的内容,拓展了该遗址的时代序列与内涵。在史前遗存中,发现原子头三期文化因素和人工栽培水稻的证据链。在夏商遗存中,发现二里头和东龙山的文化因素。

褒氏褒国,国君为有褒氏,姒姓,夏伯禹(大禹)的儿子,与夏后(即王)启是兄弟。有褒氏在今天的汉中市以北,在汉中盆地西部,地域包括汉台区、勉县(有褒城镇)、留坝县。北部有褒河。

褒国

有褒氏作为大禹的儿子,辅佐大禹治水有功,被分封到今天汉中市以北,建立了诸侯王国。享国时间悠久,历经夏、商、周三朝,褒国的末代国君叫褒珦,亦是周幽王的大夫,因耿直直谏,得罪了昏庸的周幽王,被囚入牢狱。其子洪德为救其父,献褒国美女褒姒于周幽王,以赎其父之罪,得复官爵。后随着西周的灭亡而衰亡。现在在勉县褒城镇及汉台区河东店镇有其遗址。

汉中褒国古镇灯会

杞氏杞国(约前2000年-前445年),是中国历史上自夏代到战国初年的一个诸侯国,由华夏族所建立,国祚延绵1500多年,国君为姒姓,大禹的直系后裔。

在夏朝时期,杞国就已存在,与同为姒姓封国的缯国为邻,国君皆为大禹后裔。

根据《大戴礼记·少间篇》记载,商汤击败夏桀,灭亡夏朝之后,将夏王室姒姓的一些遗族迁到杞国(今河南杞县一带)。但后来曾数次废掉杞国封号。杞国的存在也得到殷商甲骨文的证实,商王武丁曾娶一位杞国的女子为妃,是其六十多个后妃之一。当时,杞国的爵位伯爵。而在帝辛(商纣王)时,卜辞上也有:"壬辰卜,在杞,贞:今日王步于商,亡灾?"的字样。

周朝初年,杞国重新建国,周天子始封杞国为公爵,后至春秋时又降为伯爵。周武王灭亡商朝之后,寻找夏朝开国君主禹的后裔,结果找到了杞东楼公,便封他到杞地,延续杞国国祚,主管对夏朝君主的祭祀。杞国王族出自华夏,夏商周三代分封诸侯国一直奉行"夏君夷民"的做法。

杞国

杞在周初分封于河南杞县,西周懿王前迁入山东,因卷入叛乱被周王朝迁置新泰、宁阳一带,直至春秋早期。因受四邻觊觎,杞国灭淳于迁都取地。春秋中期,淮夷病杞,杞国迁都缘陵。春秋中期偏晚阶段,晋国为杞修城。到春秋晚期,杞人被迫再次迁徙到鲁国北部一带。自杞东楼公起,有史料可考的传了二十位国君。直到公元前445年,杞国亡于楚国,其地尽归楚国。

杞国故城遗址位于山东省潍坊市坊子区,是春秋至汉代时期的古城遗址,坊子区最大的文物遗址。杞国故城东西长约1600米,南北宽约1500米,面积接近280万平方米。杞国故城遗址由杞国故城城墙、皇城顶遗址、周家庄子遗址、周家庄子墓地、石佛寺遗址和九女冢组成。2013年5月,被国务院核定公布为第七批全国重点文物保护单位。

杞国故城遗址

缯氏鄫国(缯国),为源自夏代少康次子曲烈的封国,因始封地名为"鄫"而得国名;历夏、商、周,存世时间约1400年,于鲁襄公6年(前567年)灭于莒。

鄫国从建至灭,曾多次迁国。始封地名为今河南省方城县北,终地位于今山东省临沂市兰陵县文峰山东部向城镇境内。鄫国灭后,太子巫逃至鲁,其后代为纪念故国以国名"鄫"为姓氏,后去邑旁("阝")为"曾",成为"曾氏"的姓氏起源,后人尊曲烈世子巫为曾氏第一世祖。

2013年5月,山东省临沂市兰陵县鄫国故城遗址等文物点被国务院公布为第七批全国重点文物保护单位。

鄫国故城:天下曾氏归鄫国

辛氏夏启封支子于莘,因声近攺为辛。辛姓,为传统汉族姓氏。以地为氏,尊启为辛姓得姓始祖。据《元和姓篡》记载:“姒姓,夏后启别封于莘,子孙去草为辛,遂为辛氏。”

莘国(shēn),夏商时期古国。在历史上有东西两个地方同时存在过。

1、有莘,姒姓。在今陕西合阳东南,周文王妃太姒即此国之女。

2、有莘,亦称有辛。商汤娶有莘氏之女,即其国,在山东省曹县。

《曹南文献录》[清]徐继孺。莘国故城在曹县北十八里,今莘仲集也。《夏本纪》:"昔鲧纳有莘氏女生禹。"《孟子》:"伊尹耕于有莘之野。"《春秋·僖公二十八年传》:"城濮之战,晋侯登有莘之墟以观晋师。"又"晋师陈于莘北。"杜注:"故国名。"叶氏《考古录》曰:"晋方灭曹而南救宋,遇楚,避之三舍而次城濮,莘国在此无疑。"《元和志》:"莘国故城,在济阴东南三十里,即此城。此城南近景亳,伊尹所耕当在此。曹县莘仲集有莘仲君墓。旧志:"古莘仲国君墓。有莘氏之女为汤妃。莘亦作侁,国名。伊尹为有莘氏媵臣,负鼎俎以滋味悦汤。战国时有此说,本不足据。"今莘仲集旧祀伊陟,或即伊陟之墓欤。

郦道元《水经注》:"莘城县在陈留县东北三十五里。"《括地志》记载:"陈留县东有莘城,古莘国,即传所谓莘墟也。别详见山东曹县。又县南十五里有空桑城,相传伊尹生此,盖亦因莘城而名。"

商朝时莘国、杞国、缯国位置

《曹州府志·曹县》载:"莘仲城,在县北十八里,本夏有莘国,伊尹耕此。今名莘冢集,以有莘仲国君墓也。汤受命,遂为亳都畿内地。《元和志》: "在济阴县东南三十里, 即此。夏莘仲君墓,在县北十八里莘冢集。古莘仲国君墓,汤妃母家也。"

斟灌氏1、夏代方国。姒姓。夏后相曾居此国。《左传.襄公四年》:"使浇用师,灭斟灌及斟鄩氏。" 即指此国。晋人杜预云:"乐安寿光县东南有灌亭。" 即今 。后因收容并协助夏后相而为寒浞之子浇攻灭。

2、上古氏族。与夏同姓。大禹之后。因其祖先封于斟灌国(今山东省寿光境内)而成此族。《世本》:"斟灌氏、斟寻氏,夏同姓。"据史料记载,夏朝时,有个斟灌氏国,位于现在的寿光境内。后来寒浞率众造反,将帝相逐出都城。又指使其子浇灭斟灌。斟灌王开甲被杀。一年后出兵攻打斟浔,追杀了帝相。帝相的妻子后缗当时已怀孕,逃回娘家并产下遗腹子少康。少康长大后,召集斟灌遗民,举兵讨伐寒浞,寒浞被灭后,臣民推举少康为帝。少康还故都,复兴夏道,诸侯来朝,成为夏朝的中兴之主,少康又传11代,至夏桀,被成汤所灭,为商朝所取代。

斟灌国

民国《寿光县志》发现有这样一段记载:"夏斟灌国。应劭注《汉志》云'寿光,古斟灌,禹后。今灌亭是。'《续山东考古录》云' 故城在东北四十里,一称灌亭,一称东寿光城,今斟灌店。'"在该志卷十五·大事记·纪事词条下,有"斟灌存亡关于少康中兴本末"的详细记载:"斟灌,夏同姓诸侯国。王相之时,羿代夏政,相失国,依斟灌及斟鄩氏。《竹书纪年》亦有相居于斟灌之文。斟灌之墟是为帝丘。其后寒浞杀羿,使其子浇帅师灭斟灌,并伐斟鄩,大战于潍,灭之。遂弑相,后缗方娠,逃出自窦,归于有仍,生少康焉。少康既长,其臣收二斟之烬,卒灭寒浞而中兴……"

"禹帝分封同姓宗族人为王,成为诸侯部落。部落王以国为姓。斟灌、斟鄩均为夏同姓诸侯,系大禹旁系分支,姒姓,国以人名。斟灌、斟鄩的地名由此而来。尤其是古斟灌城,其地理位置十分清晰,自古迄今并无异议。"

其余姒姓费氏、冥氏未知!参考资料

《淮南子》、《逸周书》、《水经注》

《史记》

《竹书纪年》

《国语》

《尚书》

,