朱棣,明太祖朱元璋的第四个儿子,建国后被封为燕王,后自立为帝,谥号明成祖。

当朱棣出生的时候,正值朱元璋和陈友谅打架的时候,而且眼看着,老朱同志就要被陈友谅干趴下了,身边是人心惶惶,很多人都准备收拾东西散伙了。

所以,在这么一个时刻出生的朱棣,自然是得不到朱元璋的喜爱和关注的。在他之前,已经有了三个儿子,现在兵荒马乱的,多他一个不多,少他一个不少,朱元璋正忙着干倒陈友谅,保住自己的性命呢。

纵览朱棣的人生轨迹,其童年成长的时候,也正是朱元璋打天下、抢地盘,最为黄金的时刻。所以,根本顾不上这些小儿子们。老朱把最好的资源全部给了大儿子朱标,也是太子。

最著名的的学者,大明开国第一功臣,第一名将,堪称当时最豪华的教育阵容。太子在这些人的熏陶下,自然受到了良好的教育。

但反观朱棣这边儿,这时候的朱元璋根本顾不上其他儿子的教育问题,而且当时忙着抢地盘儿的老朱,手下也确实没有多少可用的文人。毛主席曾经对朱棣的文化程度有一个评价,说他是“半文盲”,可见一斑。

没有受到文化教育,但是却受到了军事教育。当时朱元璋手下少的是文人墨客,多得是兵将士勇,太子朱标是班里学习好的优等生,朱棣就是不学习的社会青年。

当时跟着朱元璋的那些名将,丝毫不差于历史上的任何一位,徐达、常遇春、李文忠、蓝玉等等,各有各的长处。而且李文忠还是朱棣的表哥,所以跟他们在一起,除了打仗,其他也没有什么可谈的。

就这样,哥哥朱标享受着最好的资源,而自己却没人管没人问。当他在万般保护下,读书写字的时候,自己在战场上挥刀;在他学习圣人治国之道时,自己却在见证尸横遍野。没人教自己怎么成为一个好皇帝,因为根本轮不到自己,而我自己,也只是想在战场上活下去。

这一切,就只是因为他早出生了两年,所以成了太子。他知道这个家无论多好,都是那个人的。无论自己打多少次胜仗,他也都只能管那个人称臣。他知道,想要什么,只能靠自己。

02 弓马娴熟的燕王建国后,朱元璋为了给儿子的上位打好基础,朱重八同志便把那些功臣名将,一个个的人道毁灭。

这里还要说一下,那些自称黄金家族的元朝统治者,是真正意义上的游牧民族。自从朱重八把他们赶出中原以后,他们便重新过上了风吹草地见牛羊的美好和谐生活。

为什么自古以来,身处中原地区的统治者,无论是哪个朝代,都要防患着少数民族的进攻,比如匈奴、西夏、金等等的吧。

要知道,生活在塞外的这些民族,不比中原,没有良好的耕地,所以他们只能靠抢。

这时候呢,那些元朝余孽,还在时不时的侵略北方,但那些老将们老的老,死的死,已经无将可用。被封燕王的朱棣,这时候恰好已经成长起来了。之前也说过了,朱棣这个人,文化知识没学到多少,但见惯了真刀真枪,所以他的体育成绩是非常不错的,几次出兵也打了几次非常漂亮的仗。

这时候的太子,正在皇宫之内,学习孔孟之道,学习圣人之言,而朱棣却是正在凄风冷月的大漠里徘徊,在满布尸首的战场上前行。见得是刀劈斧砍,见得是血流成河。

我觉得有件事需要给大家说一下。从这件事上,我们多少可以知道朱棣这个人,是个什么性格。

这是洪武二十三年,这一年朱棣三十岁。

这一次远征北元(元朝余孽),这一次是朱棣第一次独掌大权,是他第一次成为主帅带兵。

这里解释一下,当时的情况。

明朝开国以后,冯胜、傅友德、蓝玉这些名将们,已经把北元政府打的七零八落。那些残兵败将们,只能一次次的往北走,一次又一次的打游击。像小孩儿打架一样,趁你不注意,打你一下,然后赶紧跑。

这样的情况下,我们可以想象出,要想解决这个烦恼,首先需要找到他,然后打服。

就是这个情形下,朱棣带兵出征了。

走了那么远的路,转悠了那么久的时间。当侦察兵终于锁定了敌人位置的时候,按照原来的计划,朱棣准备对北元发起进攻。

但是就在部队,即将到达目的地的时候,天降大雪。你可以想象一下,现在的我们,冬天如果让你到蒙古、甚至是俄罗斯,你可以想象有多冷。

冒雪前进的兵将们,终于看见敌人兵营了。费了这么大的劲,终于找到目标了,将士们正要发起进攻,但是朱棣一反常态的,下令安营扎寨,然后派出了一个人劝降。就这样,朱棣不费一兵一卒,完成了远征的目的。

03 可怕的朱棣事情也就是是这么个事情。看起来就是朱棣带着一群人,废了很长时间,在大漠荒原上转悠了很长时间,然后终于找到目标,却不发动一兵一卒,攻心为上,顺利占领目的地,然后班师回朝。

看起来,非常简单。但,如果真的是这么简单的话,我也不会拿出来讲一下,浪费篇幅。

我们可以从人性的角度,思考一下这件事情,背后的逻辑。

比如打游戏,当你废了半天劲,闯过了一关又一关,终于见到大boss了,这时候告诉你:别动手,大家都是自己人,坐下来谈一谈。

就好比一群海盗,费了千辛万苦,找到了藏有宝藏的海岛,打开那些箱子,看见了无数的财宝,这时候领导告诉你:大家收拾收拾东西回家吧,财宝留在这里,明年再来取。

从人性角度来看,我相信很多人,在那种情况下,都会极度兴奋,都需要发泄。就好像历史中,每一次的攻城拔寨,当军队攻下一座城池之后,都会大肆掠夺。这是一个道理。所以刘邦的约法三章,才会如此深得人心。

如果从这个层面,我仔细一思考,真的有种毛骨悚然的感觉。这个世界上从来不缺少小人得志的情况,一如穷小子发大财,势必要做一些平常不可能做到的事情。比如享受,比如挥霍。

当初刘邦刚刚进入咸阳城,也是这样,想着住在精美的皇宫,享受众人的朝拜。但是张良的劝戒下,才有了“约法三章”。

你看,汉高祖刘邦,是开朝皇帝,是一个小痞子一样的人。他的这种隐忍、克制,是在身边人的监督下,才能做到的。

反观朱棣呢?

自小生活在帝王家,虽然童年的时候,天下未定,但我认为他一样,也已经懂得了这道理。这可怕的隐忍,这可怕的克制自己的欲望。

他没有理会磨刀霍霍的部下的催促,没有下令去砍杀那些元军。他暂时搁置了自己举手就能获得的荣耀,这需要何等的忍耐力和抑制力?

这才是朱棣。一个能够忍耐的人,一个能够压抑自己欲望的人。为了达到目的,可以压抑自己的情感,可以勉强自己去做,自己不愿意做的事情。这才是朱棣的可怕之处。

如果一个人,能够控制自己,隐忍也好,克制也好,又或者说是自律。无论他是任何人,帝王将相也好,贩夫走卒也罢,一旦他能够掌握这种理念,我相信他一定能成功。

也许是朱元璋,一生的杀念太重,所以让他白发人送黑发人。在他人生的最后几年,太子朱标病逝。

大儿子死了,皇位要给谁呢?按理来说,应该给其他儿子的吧,如果真的是这样,那朱棣是最有机会的。

看朱元璋的这些个儿子,其实朱棣是最像他的。说的是性格、本事,都是马背上成长起来的战将。而且这时候,上面那场不费一兵一卒的战争,刚刚打完两年,热乎气还没有过去呢。

可是,朱元璋到底是朱元璋,就是这么任性。我就不把皇位给儿子了,直接给孙子吧,也就是朱标的儿子,朱允炆。

我们都知道,这时候的朱棣一群兄弟们,都是分封在外,都是一群藩王。什么是藩王?相信大家都知道,康熙和吴三桂的故事,无论是《鹿鼎记》,还是《康熙王朝》等等吧,都熟悉了。

顾名思义,藩王,藩这个字,是篱笆的意思。就是说这些个藩王,就是朝廷的篱笆一样,拱卫、保护着国家。

掉过头来,再说老朱家。

也不知道是朱元璋,晚年有点糊涂,还是真的就相信自己的儿子。纵观他的整个人生,我们可以知道,他很少相信人。到后来马皇后一死,他基本不相信任何人,即使是那些陪着他,一起打天下的老臣。

他也曾不无得意的,对朱允炆说过“天下已经清理干净了,我安排你叔叔给你守护边界,你就可以安心在家当皇帝了”。

立皇太子朱允炆之后,他好像完全没有考虑过,自己儿子是不是服气这个侄子。是不是愿意给这个侄子,守卫边疆。

可朱允炆看得明白,他带着忧虑的口气问出了“外敌入侵,有叔叔们可以抵挡,那如果叔叔们有异心,我又要怎么办呢?”。

一生运筹帷幄的朱元璋,居然呆住了,无法回答,自己的儿子也不能相信嘛?

“那你说要怎么办?”

“先礼后兵。”

“首先,用德争取他们的心,用礼约束他们的行为。再不行,就消减他们的属地,下一步就是改封地。如果实在没办法,就只能拔刀相向了。”

“好,很好。”

“你这个办法,一定能够解决这个问题。”

05 反还是不反?好了,看起来这个问题,已经被我们的朱允炆皇太子解决了。可是,真的是这样嘛?

朱元璋,也认为这个方法,一定能够解决藩王问题。但他一定不知道,他面前的朱允炆,和他背后的朱允炆,不是一个面孔,不是一个人。

洪武三十一年,明太祖朱元璋死掉了,享年七十一岁。

好了,这边儿皇祖父刚死,朱允炆这边儿,就立马削藩。什么先礼后兵啊,一边儿玩去吧,小皇帝上来就是一套组合拳,把五六个藩王拿下了。同时目光紧紧的盯着朱棣。

其实,我觉得朱棣本身,可能并不是很想要反的。封建朝廷,天子为大,即使剥夺了自己的权利,那就当一个郁闷的落魄王侯,残度余生。

可是当他眼看着,自己的兄弟,一个个的被贬为老百姓。他知道了,他也不会有更好的结果,要么造反,要么像他的兄弟们一样被干掉。

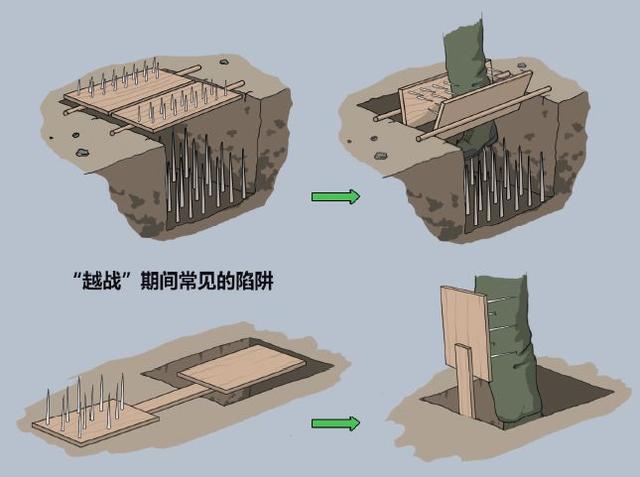

可是打仗,是需要粮草的,是需要兵器的,是需要时间的,不是简简单单的脑袋一热,说干就干。

朱棣能够赢得这场比赛,其实有一部分原因要归功于他的对手建文帝。建文帝用了三个书生,间接着输掉了这场比赛,也输掉了一切。

书生误国,原本有很好的机会,可以直接逮捕朱棣,又或者是拿下朱棣的三个儿子。可是,他们眼睁睁的看着机会丢掉。当最好的机会流失以后,当只能在战场上硬碰硬,这场比赛的天平,已经极度的向着朱棣倾斜。

当一切都准备好后,朱棣举兵勤王靖难。

虽然,朱允炆享全国之力,虽然朱棣只有一州之地,但是这不重要。这时候的朱棣,已经成长为这个时代,最为优秀的将领。他在一次又一次的战场搏杀中,在鲜血和刀枪中,他已经掌握了战争的真谛。他不知道,这次起兵的结果如何;也并不知道胜利已经在一步步的靠近他。

好啦,后面的故事,就不是那么精彩了,总之就是经过一番角逐之后,朱棣登上了宝座。

06 帝王的荣耀朱棣是残暴的屠夫,也是一代英明的君主。

他不认亲母,以求得皇位的来源正宗。

他不认兄弟,把兄弟们一个个的削藩,贬谪。

登上宝座之后,他召方孝孺起草登基诏书,方宁死不从。朱棣继续强逼,方孝孺写下“燕贼篡位”四字。

“你不写,不怕我诛你九族嘛”

“诛我十族又如何”

而朱棣,也确实就办得到。历史上从来只有诛九族一说,朱棣破纪录的,连同方孝孺的学生和朋友,全部砍头。

一位建文帝手下的将领铁铉,被朱棣割下耳朵、鼻子,煮熟后,塞入本人的口中。

朱棣问“好吃吗?”

“忠臣孝子之肉,好吃”

后被凌迟,杀其子。

上面所提的三个书生,皆凌迟,尽灭三族。

铁铉妻女、方孝孺妻女、上面书生的妻子、妹妹,尽皆被卖为妓女。

哎。。。

无言以对,无言可评。

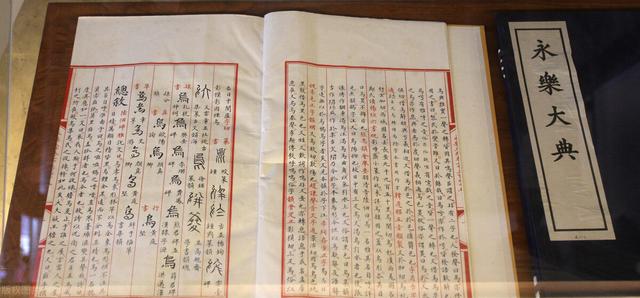

平定天下,迁都北京,修成大典,沟通南洋,威震四海,平定越南,打压蒙古。这是朱棣的主要政绩。

此时,周边四夷争相向明朝朝贡,大明帝国可谓风光无比。在朱元璋和朱棣父子的辛苦经营下,明帝国的文治武功,达到了最高峰。国家繁荣昌盛,百姓安居乐业。遣郑和七下西洋,沟通南洋,威震四海。

说一个小数据,你就可以理解当时的大明帝国,有何等的威望。

据统计,仅在永乐年间,与郑和下西洋有关的,东南亚和非洲国家使节来华,就有三百多次,盛况空前。

其中有些国家,每次来华都是国王带队,而且这些国王来访,绝不像今天一样,他们往往要呆上一两个月,带着几百个使团成员,吃好玩好了再走。

在这一系列的过程中,居然有三位国王,在访华期间病逝,更难以置信的是,他们的遗嘱竟然是,钦慕大中国,要将自己葬在中华大地。而明朝也尊敬他们的选择,按照亲王的礼仪厚葬了他们。

贵为一国之君,死后竟不愿回故土,而宁愿埋葬在异国他乡的中国,可见当时大明的吸引力。

07好了,总结一下吧。

正如这个标题一样:他不是个好人,可却是个好皇帝。

他隐忍、他为了目的不择手段,他谋反成为了皇帝,也杀了很多人。同时,他也励精图治,完美的承接了父亲,留下的这个帝国。使得大明朝的文治武功,等到顶峰。

看他前期的隐忍,你有没有想到司马懿、德川家康、曾国藩呢?司马懿和曾国藩,我前面都讲过,有兴趣的可以点击末尾的链接。

他以一种这样的方式,问鼎天下。功过我暂不予评论,但即使他不择手段的达到目的以后,却又是换了一种姿态,励精图治,让这个帝国国力上升,人民富足。

那到底是好是坏呢?

好坏并没有一个界限,正如光明和黑暗。很多事情,我想探讨的,并不是每个人的功过是非,而是从“人”的角度上来看,他为人处世的必然性。不同的位置,不同的性格,就会有不同的认知,不同的思考方式。

就像朱棣,他残暴,杀人无数,这正体现了他的软弱或者自卑,他是以一种篡位的方式,登临皇位。所以,他会有风声鹤唳一般的惊吓,他害怕别人指责他的来路不正确,所以,他要杀。

在通向未来,有许多条路。

在生活中,也有很多种的方式。

我们和历史中的任何人都一样,都是身处大势之中,被裹挟着前进。我们面临一个又一个的选择,而你的每个选择,就是你的人生。