据《北京青年报》记者报道:

对张中行老先生和杨沫女士唯一的女儿、68岁的徐然女士来说,是一个写满了悲伤和遗憾的夜晚,因为本报记者在拨通了她在美国的电话时,她还不知道张老已过世了。而记者也不忍心一开始就告知她。

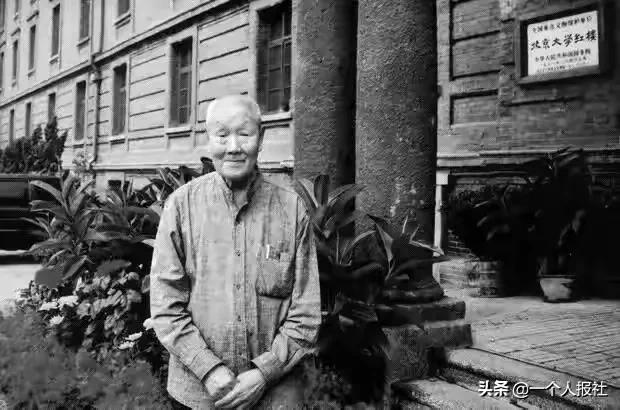

(晚年张中行)

首次落泪:“妈妈没了,我挺想他” 提起张老,徐然第一句话就是“张先生是个好人”。记者追问她为什么不叫张中行先生父亲,她说,因为张老和杨女士在自己出生前就分手了,她在外人面前总是叫他“张先生”,在张老面前才叫他“父亲”。徐然说,最后一次和先生见面是1993年,1995年母亲去世之后,就给先生写过一封信,没再见过面。言及此,徐女士禁不住哽咽了,话语带着哭腔:“妈妈没了,我挺想他的。”

徐然告诉记者,自己在1974年才知道张老师是自己的父亲,那时候她已经快40岁了。“妈妈跟我第一次讲起先生,就说先生是一个很正直的人。‘文革’期间,有人找他调查妈妈,先生就说‘杨沫革命,是我不革命’,没说妈妈一个不字。”1978年,跟随爱人在贵州工作的徐然第一次给北京的父亲写信,张老立刻给徐然回了一封非常热情的信:“……你叫我先生,我不知道我可否告诉你真实情况,以前你妈妈也答应过我有机会我可以见你,其实我是你的父亲……”

昨晚回忆起父亲的这封信的那刻,徐然女士在太平洋那边竟笑了:“真的很温馨。”

后来,1980年,徐然调回北京市文联做编辑,和张老多次见面,还曾经约过张老的稿件。“他特别有学问,他第一封信的文字给我留下的印象就特别深,不仅因为割不断的血缘关系,还因为他的文字非常干净而漂亮。我好玩儿写的旧体诗,他就对我说这里不好,那里不对,给我指出一堆不是来。” 再度落泪:“我还是想他的呀,本以为来日方长……” 徐然告诉记者,自己的子女,张老一个也没有见过。现在,因为大女儿在美国定居,徐然从2000年开始往返美国。“去年6月中旬和女儿一起回国,我本想过去探望他,让他看看来美国十几年了的外孙女,但因为顾虑他会不会不想见我们,最后就没有去。”说到这里,徐然女士忽然问记者:“你们可以通过《北京青年报》帮我转告老先生,说我想过去看他吗?”

在接受采访时,徐然告诉了记者自己真正的“顾虑”:“妈妈在父亲马老去世之后,又找过一个老伴,当时先生问我这事来着,我撒谎了,说没有啊。孩子不管多大,在父亲面前真的还只是孩子啊。这让我觉得对不起先生。还有一件事,我和妈妈曾经合出过一本作品集《青蓝缘》,里面妈妈写到自己一生中的三个爱人,提到父亲,并涉及到早年两人的分手。我就没把这本书送给父亲,后来有记者问我要这本书带给父亲,我挺愚蠢的,也没给。我也觉得挺内疚的。父亲送给我很多书,包括30年代的他发表文章的杂志,里面有写他们的恋情的。他还送给母亲好多书。”

当徐然女士再次问起记者“能代我问候先生吗”的时候,记者不忍心再隐瞒下去,就告诉了张老先生离开人世已经约20小时,电话那边出现了长达半分钟的沉默,徐女士的声音在电话那边颤抖,她哭着对记者说:“我还是想他的呀……我总对自己说来日方长……你能告诉我他走的时候说了什么吗?” 来源:2006年《北京青年报》

,