作者:刘明

本文来自公众号:燕园1981卌年回眸 《为父亲送行(五)》

2014年4月9日, 在八宝山公墓东礼堂举行的父亲的告别式。

8. 送行

不知道自己怎样走出了急诊室,也不记得这时急诊室门外大厅里还有谁在等候。只听见一个声音问我:“你父亲的衣服准备好了吗?”是啊,虽然父亲已经在这儿没有生还希望地躺了整整两天,可是因为母亲的阿兹海默症,没人来考虑这些细节吧。我让姐姐的中学同学陈友庄开车带我回家给父亲拿衣服,因为这几年我每次回家都给父亲整理衣橱和抽屉,所以非常了解父亲的衣服都是怎么放的。打开装内衣的抽屉,拿出一套还没有打开过包装的内衣;又从我的行李箱里,取出了那双前不久我在美国给父亲买到的超软型的袜子。再打开父亲挂西装的衣柜,有点儿犹豫,好几年没看到过父亲穿那种正式的成套的西装了,爸爸会喜欢哪套呢?看到一套黑色的、隐约地带着咖啡色的竖条,可是没在照片上看到父亲穿过,爸爸不一定喜欢吧?但看起来是全新的,就拿这个吧,让我给爸爸作一次主吧。很快地选好了衬衫,对了,还有领带。爸爸最喜欢的领带是哪条呢?那么多条领带,没有一条是我见过他戴的。想起两个星期前父亲给我寄来的那张他和母亲在照相馆照的照片,我打开手机,对照着放大了的图像,找到了父亲去照相时戴的领带;和陈友庄一起,反反复复地辨认了好几次,确认就是这条。别忘了鞋,我又打开鞋柜,又有点儿犹豫了,近年来总看到父亲穿中国式的黑布鞋,皮鞋该穿哪双呢?目光投向那双一年多前我和父母一起乘游轮旅行时,我在长崎的一家鞋店精心地为父亲选的那双我喜欢的牌子的运动型皮鞋。父亲当时就穿上了,好高兴地在鞋店门口翘着脚,让我给他照了一张相。我拿出这双鞋,虽然知道咖啡色的不太合适,但还是问陈友庄行吗,她却不置可否,那么一定是不行了,于是又选了一双黑色的皮鞋。陈友庄提醒我还要拿铺的和盖的,我便又回到父亲的房间,打开装床上用品的柜子,一眼看到了我好几年前给父母在美国买的绒布床单,记忆中北京的冬天总是那么冷,可能是后来中科院的暖气烧得越来越热,我买的绒布床单没有派上用场,看起来仍然和新的一样。我又看到妈妈做的一床绒布被套,妈妈没得阿兹海默症的时候,会把家里的一切安排得好好的。床上用品也好,窗帘也好,各式各样的,春夏秋冬,按着季节,不停地换着样式。铺的盖的就是这两条了,一条是我买的,一条是妈妈做的;都是绒布的,能让爸爸暖和。啊,差点儿忘了枕头,我又打开柜门,找到了爸爸喜欢的荞麦皮的枕头。都齐了,爸爸可以睡好了。

我和陈友庄又回到了三院,那里还聚集着好几个人。一定是有人通知了中科院,父亲所里的杨晓光副所长又回到了三院。和父亲的学生孙长鸣叔叔走在去太平间的路上,孙叔叔提起了父亲自传中的“我的小女儿”一篇。我伤心地对他说:“要是在日本的话,我这时是该带爸爸回家的。”孙叔叔叹了口气,说:“在这儿没有条件呀。”

到了太平间,只听殡仪馆的人吆喝着这吆喝着那。“酒呢,净身酒呢?”从来没听说过的词,我傻傻地站在那里。幸好从青岛来的堂哥小杰,像是明白了需要的是什么,立即出去买。他又指着我给父亲带来的衣服,像是质问似地问我:“这些都是新的吗?”听我说“是”后,又指着铺盖吆喝着说:“这些不行,必须铺金盖银。”我只是淡淡地、一字一句地说:“我带来的这些东西都是对父亲有意义的。”奇怪,他立即不再吭声了。

今晚把父亲一个人留在这儿,让我好难过。我环视了一下太平间,好像是我能开口问问可不可以在这为父亲守夜的氛围都没有。看着父亲被推进冒着寒气的冰柜后,我们离开了三院。

不记得我和姐姐是怎么回到家的。到生命的最后,父亲还是那样地疼爱我,没让我在医院的走廊为他熬夜,早早地让我回了家。后来我看到父亲死亡证明书上记载的死亡时间是2014年4月3日晚间8点30分,是在被送进三院48小时后,也是我从美国赶回到他身边3个小时后。

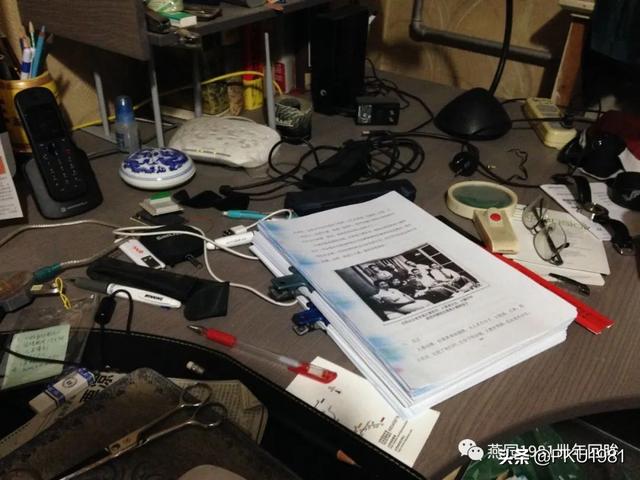

我走进没有父亲的书房,书桌上放着几摞他自己印好的自传稿;还有一个文件袋,上面贴着他3月28日给秘书魏蕾留的便条,请她把自己写的文章输入硬盘。书桌上还放着他常戴的眼镜、看东西时要用的放大镜,还有那张我两个多月前临回美国的前一天,堂妹夫杜刚请我们吃饭时一起照的相片,也放在他书柜的架子上。

父亲的书桌上放着他正在做最后收尾工作的自传稿。

去世前三天写给秘书魏蕾的便条,请她把自己写的有关质量管理的文章输入硬盘。

第二天,我向小时工晓燕询问了4月1日父亲倒下那天的情形,根据晓燕提供的情况和我对父亲生活习惯的了解,我推断当时的情况是这样的:早上8点左右,父亲起床,梳洗后去厨房准备早点;将两袋牛奶倒在一个锅里,一罐八宝粥和麦片放在另一个锅里,把两个锅分放在两个灶眼上后,没有点火,拿着八宝粥的空罐子和牛奶空口袋走到与客厅相邻的阳台上。家里存放可回收物品的纸箱是放在阳台的地上的,爸爸一定是弯腰将手里的东西放进箱内,在起身的瞬间发生了脑血管破裂。我一直以为父亲是倒在客厅靠着阳台的沙发上,那是他常常坐着看电视的地方。可晓燕说不是,父亲是倒在书房他专用的椅子上。我又详细地问了椅子的方位,转椅是朝着书房门的,不是朝着书桌上的电脑的,说明父亲刚坐下就昏迷过去了,而且持续了近12个小时才被人发现。而妈妈,在这12个小时里,又是怎样地在屋里晃来晃去的呢?我不得而知。

我仔细地观察着家里的一切,想找到能够让我触摸到的父亲最后的分分秒秒的痕迹。我看到了他卧室门口墙上的日历,那是我3个月前回家时给他带来的,我用2012年我和父母乘游轮旅行的照片专门在美国订做了年历,取名“2014 LOVE”。我吃惊地发现,日历已翻到了4月。我急忙转身问赶来照顾母亲的我的舅舅和舅妈:“日历是你们翻的吗?”“我们没动。”舅舅和舅妈答道。

这是我用2012年秋我和父母乘日韩游轮的照片给家里订制的2014年挂历的封面,遗憾的是父亲没翻上几页就离去了。

那么是爸爸翻的了。是4月1日一早起床后翻的吗?是想起今天是我的生日了吗?脑血管破裂后,爸爸是以怎样的毅力,硬撑着走回了自己的书房,那个门口上挂着20多年前我亲手给他做的写着“MY ROOM”的木牌的房间。

哎,爸爸,你怎么到最后还是这么让我揪心!

1988年夏,我从东京回家前,特地到东京的“东急首创馆”TOKYUHANDS,亲手为父亲的书房制作了一个“MY ROOM“的木牌。回家后,我把它挂在父亲的书房门上,还给父亲照了这张照片。

二十多年过去了,这块木牌仍挂在父亲的书房门上。

多亏了中科院的治丧办公室,一切该操办的事情都按程序井井有条地进行着。父亲所里的工会主席刘建忠老师亲自开车,第二天就带着我和父亲的秘书申玫玫去八宝山安排4月9日的父亲告别仪式。仪式的种种安排,包括鲜花、棺材、骨灰盒等等,我都像产品检验似地反反复复地审视,刘建忠老师和申玫玫在一旁耐心地陪伴着。占用了他们太多的时间真让我过意不去,但想到为父亲就这么一回了,一定不能留下遗憾。对我过意不去的歉意,刘建忠老师和申玫玫都说:“不要紧,你慢慢挑。”

最后来到挑选骨灰盒的大厅,种类之多,让我吃惊。我按着价格从低到高的顺序,开始一个一个地审视——风格、式样、颜色、做工、材料、产地。在一个淡驼色的原木的骨灰盒前我停住了脚步,式样大方、没有过多的装饰;标签上写着材料是四川桢楠木的,产地还是北京。我又往前看去,发现自己已经走到了货架的尽头。我对柜台工作人员说,能不能把这个骨灰盒拿出来给我看看;工作人员从柜里取出骨灰盒放在我面前的柜台上,当他打开盒盖时,一股楠木的香气扑鼻而来,啊,就是它,爸爸会满意的。我问柜台工作人员后面的货架上还有没有同样的骨灰盒,能不能都拿来让我挑一个;我边请求,边解释说:“父亲是搞质量的,我得给他选一个好的......”工作人员很能理解我的心情似地,转身就去拿来了3个同样的骨灰盒,还略有歉意地说:“我们这儿就有这4个了,要不要我联系仓库,让他们再拿几个过来?”我说不必了,这几个就够了。从这4个中,我如愿以偿地选出了一个质量完美的。工作人员像是为了让我放心,拿出一张小纸,请我在上面写上父亲的名字,然后将纸条小心地贴在我精心选择的骨灰盒上,十分认真地对我说:“我替你保管好。”刘建忠老师和申玫玫自始至终都在耐心地等着我,刘建忠老师怕我忙了一下午会口渴,还给我买来了瓶装水。想起殡仪馆的人对我的训斥,只得请刘建忠老师和申玫玫再陪我去丧葬用品店,按照的中国传统习惯,为父亲挑选了一套斯文的、带着隐约图案的“金被银被”。

从八宝山回到家,看见楼下站了一群人,走近一看原来是父亲90年代初在中科院的学生佟仁城叔叔、他的太太王大明阿姨,还有好几位我不认识的人。佟叔叔安慰着我,还说他们刚从楼上下来,家里来了好多前来慰问母亲的人,坐不下了。其中一位先生大概是看见我魂不守舍的样子,要送我上楼,抢着要帮我拿手上拎着的“金被银被”。他这样地热心,我却想不起他是谁,后来才知道他就是多年来给父母很多关心和照顾的佟叔叔的学生马振洲总经理。

进了家,看到客厅里坐满了人,有中国质量协会的焦根强秘书长和两位副秘书长段永刚、段一泓,有上海质量科学院的金国强秘书长、谢佐屏主任、潘峰老师,金秘书长还转达了正在加拿大访问的唐晓芬会长的慰问。之后的几天,家里来人不断,中国机械工业质量管理学会、国家标准化管理委员会、国家质量监督检验局和中国标准化研究院都有代表来家看望,中科院系统所质量中心的白爱竹老师、于丹老师、胡庆培老师,还有60年代父亲所里的“年青人”王淑君“小阿姨”和所里现在的年青人唐锡晋老师,上海大学的于丽英老师也从上海赶来了,连“文革”中挤在44楼一个单元里“共同生活”了8年、自1976年初以来就再也没见过的小韩叔叔(韩峰)和小董阿姨也来了,还有“文革“期间中关村派出所的警察、同情我们一家处境的庞叔叔也来看望母亲,遗憾的是妈妈谁也不记得了。

还接到了无数的电话,其中有那些年总陪我在上海讲课的上海朱兰质量研究院的邓绩院长打来的,还有50年代和父亲同期回国与父亲同在中科院数学所工作、这么多年来我只知道姓名却从未见过面的桂湘云阿姨打来的。44楼的老邻居郑妈妈,在父亲告别仪式的时间,费力爬上家里的4层楼,坐在母亲身边陪着她一起为父亲送行。

之后就要开始准备为在告别仪式门口大厅的大显示屏上播放的视频,我和女儿敦子立即投入了紧张的工作。在不到两天的时间内,为父亲选出了300多张照片,做了长达30分钟的视频。亲切的面孔,有亲人,有学友,有同事;熟悉的场景,展现着父亲遍布大江南北的足迹;难得的情谊,种种聚会和探望所流露出的大家对父亲的爱戴和关怀。

为了确保告别仪式的万无一失,刘建忠老师和申玫玫在告别仪式的前一天,又陪我和敦子去八宝山作最后的核查。幸亏我们来了,敦子做的视频的制式和显示屏的制式不一样,图像放出来的效果不佳。影音工作室的伟总和高鑫老师忙着调试,都忘记了下班的时间。最后伟总还为我选了一首叫《雨的印记》的曲子,配在视频上。

4月9日,星期三,天气晴朗,北京少见的风和日丽。我们去三院的太平间接父亲,我精心为父亲挑选的棺材到了,我手里捧着为父亲准备的“金被银被”,遵守了中国的规矩,我放心了。只是当我看到那么昂贵的棺材,棺盖上却是一层厚厚的灰尘时,让我很吃惊,立即用手挡住了棺盖,不让它靠近父亲的身体。堂妹夫杜刚见此状,立即找来一块布,帮我把棺盖给父亲擦干净了。

载着父亲的灵车缓缓地向八宝山驶去。汽车仪表盘上方放着一个苹果,司机说,这是祈求平安的意思。到了八宝山公墓东礼堂时,见人们陆陆续续地来了。我站在东礼堂的石阶下,一一问候着来给父亲送行的人们。忽见一轮雪白的花圈飘到我的眼底,花圈的左右是两位穿黑色制服的工作人员的身影;顿时,周围的一切像是凝固了一样的静寂,我呆呆地望着这一片雪白,突然发现从一片白色中耀出的黑体字:“心心相印,再会天国 小女儿明儿 小女婿逹夫 泣挽”。啊,这不是我献给父亲的吗!我像在梦中似地、不知不觉地跟在我的花圈后面,走进东礼堂的尽头,静默在父亲的遗像前。

我献给父亲的挽联。八个汉字,寄托着我对父亲的敬爱与怀念,也让我深深地感受到了“挽联”这个中国古老文化的厚重和珍重。

大厅里突然响起了贝多芬的钢琴奏鸣曲《月光》的第一乐章,这是我为父亲准备的。我小时候在家学钢琴时,父亲说他年轻时也学过钢琴。我问他学到了什么程度,父亲说:“弹了《月光》奏鸣曲的第一乐章,第二乐章就弹不了了。”这首听过无数遍的钢琴曲,记忆中是一段似月光般清澈而明亮的旋律,可是此时耳边的《月光》,每一个音符,都透着徐缓的压抑,载着一种难舍难分的滞重。

我让国强哥哥站在我和姐姐身旁,因为我知道父亲是多看重他这个干儿子。

国强哥哥站在我和姐姐(右)身旁

1975年父亲从秦城监狱被释放出来后不久,父亲的高中挚友“唐大哥”,也就是国强哥哥的父亲,立即给父亲寄来了200元,说是让父亲好好补补身体。200元在当时可是个大数目,父亲那时在中科院每月的工资是149元零5角。那年夏天“唐大哥”邀请我们一家去青岛疗养,作为时隔多年以后的“见面礼”,父亲把他1956年从日本回国时带回来的一块“精工”牌手表送给了国强哥哥。父亲从回国以后,不是去农村“四清”劳动,就是坐监狱,几乎没有机会戴这块表,所以看上去像是块新表。父亲一辈子好像没戴过好表,戴的都是不知名的“杂牌”表;把唯一的一块像样的表送给了国强哥哥,让我从小就知道了唐家一家人对父亲的意义。

1975年夏,姐姐给我和国强哥哥在青岛鲁迅公园照的,当时我12岁。

透过被泪水模糊的视线,我看到了父亲几十年前在中科院数学所和系统所的老同事、老学生,清河毛纺厂曾一同大搞质量工作的老同志,中国质量协会、上海质量研究院、还有北京和浙江质量协会的和父亲志同道合的同志们,父亲的学生、学友,姐姐的同学,我在北京的好友,还有44楼和808楼的老邻居们,还有那么多我不曾相识、不知姓名的人们。

看着那么多前来和父亲告别的中国质量界的老前辈们,他们熟悉的面容让我更为自己失去了父亲而伤心。

最后分别的时刻到了。

和父亲分别的时刻到来了,我最后对父亲说:“爸爸,妈妈的事你放心吧!”

我将从家里给父亲带来的物品一件件地小心地放在了父亲的枕头上——有父亲放在书桌上的看小体字时用的放大镜、老花镜(父亲常戴的近视眼镜我没舍得带来,要留给自己作纪念),父母1981年在枫叶掩映的京都清水寺的照片,在父母家的客厅柜子里摆放了25年的父母与我和达夫在东京的婚礼上的照片,姐姐和我2011年5月带着三个孩子在西雅图的照片,还有1996年我们从美国又回到日本、父母来东京和敦子在都立大学草坪上的照片。姐姐把放在父亲书桌上的一小本英文版圣经放在了父亲的胸前。我将对父亲有特别意义的一张光盘也带来了,这是他整理好的放在书房里私人信件的架子上的一张五轮真弓的光盘,里面的第一首“突然,你”曾经留给了父亲难忘的记忆。此时把光盘放在父亲身旁,虽然远离亲人们的照片,但也算是让父亲如意了吧。

我将从家里给父亲带来的物品一件件地小心地放在了父亲的枕头上,最后我将那张日本歌手五轮真弓的光盘悄悄地放在了父亲的手边,我转过头去默默地看着父亲,多想看到他满意的回应。

9. 回家

父亲去世后的第二天,父亲的学友郎志正教授又特地来看望母亲,提醒我和姐姐以父亲的身份应该可以申请八宝山的革命公墓,让我们赶快请求中科院办理申请手续。多年来一直关心和照顾父亲的汪寿阳书记很快答应了我和姐姐的请求,父亲生前的秘书魏蕾便忙上忙下地四处盖章办手续。被告知申请材料递交到八宝山的革命公墓后,还得等一个多月才能进公墓。我说那正好让我把父亲接回家来,把他一个人放在八宝山骨灰临时安置所,我回美国也放心不下。于是父亲生前的秘书申玫玫带着我又去了八宝山,办完革命公墓的申请手续后,正要去领取父亲的骨灰,申玫玫突然说:“拿着骨灰盒,好叫出租车吗?”是啊,我还没想到过这个问题。正在这时,堂妹夫杜刚打来了电话,问我需要不需要帮忙。我告诉他我们这时的苦恼,杜刚马上说:“姐,我这就去接你们。”不一会儿,杜刚开着车来了,像那天一样,车上放着苹果,还不是一个苹果,杜刚放了四个苹果,说是不仅祈求平安,还要四平八稳。

杜刚带着我们回到了808楼。我双手紧紧地抱着父亲的骨灰盒,一级一级地踏着楼梯的台阶往上走,心里反复地对父亲说着:“爸爸,我带你回家了,不用你自己爬这个4层楼了,我抱着你回来了。”

后记

2008年,在我的人大附中的同学们建立的班级论坛上,我曾写下了这样一段话:

“...... 只是当时我不曾想过,十几年后的我不仅天天挂念远隔万里的孤零零的父母,而且更加担心的是孤零零的我自己——当父母离开我的那一天,我能趴在谁的怀里痛哭,谁又能拥有那样宽厚的胸怀、坚实的臂膀和无限的理解,承受得住我那岁岁年年的记忆 ...... ”

没想到这天真的来了,来得这么早、这么突然。

安息吧,爸爸,请在天国等我。

谢词

感谢中国工程院吴晓东处长给我这个机会,让我在父亲的自传,也是他最后的著作里写下了“为父亲送行”,以此寄托我对父亲的无限的热爱和无尽的怀想。

感谢中国工程院常军乾老师的封封邮件,若没有他的督促,恐怕我会错过这难得的机会,将我对父亲那岁岁年年的记忆、没来得及向父亲倾诉的千言万语、还有我那不能在父母身边伺奉的苦涩心情,在此一并用言语来表达出来。

感谢中国科学院数学与系统科学研究院党委书记汪寿阳书记、中国科学院系统所副所长杨晓光所长和父亲生前的秘书、中国科学院数学与系统科学研究院魏蕾女士,不厌其烦地解答我在校对父亲自传手稿时的种种问题。

感谢科学出版社牛玲编辑,她的体贴、她的精心和她对我的耐心,使我能够反反复复地推敲和考证父亲的著作;让我,也是让父亲,如了“尽善尽美”的愿。

最后,感谢陪伴着我和姐姐为父亲送行的人们——有我在此文中提到的,也有众多我还没来得及获知姓名的人。在此一并感激您给父亲、给我们全家带来的慰藉。

(全文完)

2014年5月3日 写于父亲刘源张去世一个月的忌日

推荐阅读

刘明:为父亲送行(一)

刘明:为父亲送行(二)

刘明:为父亲送行(三)

刘明:为父亲送行(四)

本公众号敬邀大家踊跃投稿

投稿邮箱:editor@pku1981.com

公众号编辑:杜若明、施丹、周湘、杨洪林

,