“你知道失去自由的滋味吗?”24岁的杨毅突然转头问潇湘晨报记者,还没等记者回答,他自问自答,“你没法感同身受的。”

15岁时,杨毅就因为持刀抢劫致人死亡而入狱。他进的是湖南省未成年犯管教所,在这里度过近九年春秋后,重返社会。

12月18日-21日,潇湘晨报记者走访湖南省未成年犯管教所,采访几名典型的少年犯,以及管教他们的民警等,探究少年犯的生长环境和心理变化。也希望让人们对教育,尤其家庭教育产生反思。

(应受访者要求,文中人物除狱警外均为化名)

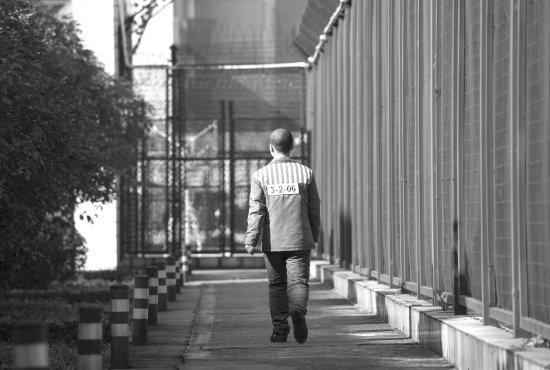

△12月18日,湖南省未成年犯管教所,正在监区的未成年犯刘明(化名)。图/记者谢长贵

12月21日,湖南省未成年犯管教所(以下简称“未管所”)里,一场特殊的会面悄然进行。

在狱方的精心安排下,少年犯刘明在毫不知情的情况下,见到了自己阔别19年的母亲。突然的“幸福”,让这个性格内向的男孩,一时不知所措,站在会见室门口进退两难。在管教民警再三提醒下,他才赶忙把手铐往胳膊上顺了顺,尽量用袖子遮住,然后才走进会见室。

作为湖南省唯一的未管所,来自全省14个市州的未成年犯(14周岁以上)均关押于此,和刘明类似,他们因持刀抢劫、故意杀人等不同罪名被判有罪,少则三四年,多则无期,为他们的血色少年时光付出代价。

在公众眼中,他们似乎只有着“不良少年”的模糊面孔,对于他们酿造的血色事件背后的深层肌理,则缺乏探究的热情。

然而,未管所的统计表明,这些未成年犯中,80%以上来自破碎的家庭,或是留守儿童,或是父母离异,或是生活在家暴的阴影下,都有着不幸的童年生活。对于未成年犯的教育感化,讲述有温度的改造故事,也成为这里工作的重中之重。

“失去自由的滋味?你没法感同身受”

咖啡馆里,杨毅半躺在靠椅上,慵懒地伸直双腿,盯着马路上熙熙攘攘的人群发呆。罢了,他突然转头问记者,“你知道失去自由的滋味吗?”还没等回答,他就自问自答般给出结论,“你没法感同身受的”。

尽管已经出狱半年多,杨毅还是会经常梦到坐牢的场景:一个人被困在房间里,周围白茫茫一片,没有手机、没有电脑,也没人和他说话,哪里也去不了。

有时,他早上起来,还会陷入恍惚,要坐在床上想上一会儿在哪里,才确定自己真的出来了。

坐牢8年多,社会发生了太多变化。杨毅刚入狱时,新浪微博才刚刚上线,微信都还没有影子,他当小混混时用的是诺基亚蓝屏手机,上网聊天也只有QQ。

刚出来时,杨毅有一次去网吧查资料,在电脑主机上找了半天,也没找到开关按钮在哪里,“急得我都想把主机拆了”。他不好意思问网管,觉得太没面子,就只好打电话问朋友。

对方问他,“你看下电脑桌上有没有一个白色的小盘子”,杨毅赶紧抬头找,果然,在鼠标上方,“开关就在那里,摁一下就行。”朋友几秒钟就帮他搞定的经过,成了杨毅自嘲和社会脱钩太久的证据。尽管他今年只有24岁。

2009年9月,15岁的杨毅在网吧上网时,因资费问题和网吧老板发生争执,继而持刀抢劫。冲突中,杨毅将对方重伤致死。最终,他因抢劫致人死亡罪被判12年,并被送往未管所服刑。

因为表现优异,杨毅多次获得减刑,他于2018年1月提前出狱。

出狱后,杨毅靠着在监狱中习得的一技之长——吉他,在监狱附近的一家琴行顺利找到工作,并很快成为一名优异的音乐老师,每月收入近万元。

不过,虽然已经离开监狱,但杨毅还会时不时回去,作为正面典型,向尚在服刑的同窗宣讲自己的故事。在他看来,未成年犯人格塑造还未完成,还有改善的空间,只要各方面不放弃,就有“改造”成功的可能。

“犯错后流泪发誓,转天就忘了”

不过,未管所里的未成年犯,并非都像杨毅这么快“大彻大悟”。很多人刚入狱时,需要经历一个漫长的过程才能适应且接受现实。

来自娄底的犯人刘明,就是这样的刺儿头。刚入狱时,他让管教民警头疼不已。

刘明今年19岁,2015年时,他因持刀抢劫被判5年。性格孤僻、沉默寡言的刘明刚入狱时,对谁都爱搭不理,整日沉默以对,“就是我们管教民警找他,他都顶多只是点头,懒得跟你说一句话。”

管教民警樊辉明发现,除了性格孤僻,刘明对外界还有强烈的不安全感,“时刻担心别人会害他”。一次,一名同舍的犯人因为开玩笑惹怒刘明,他冲上去和对方打了一架。

樊辉明记得,刘明入狱初期,每次例行安全检查,管教民警都能从他身上发现大大小小的违禁品,“比如起子、链子之类的,身上总要藏点东西。他倒不是去刻意报复谁,就是出于不安全感。”樊辉明说,因为这些违禁品,刘明一次次被处罚扣分,但总是不改。

未管所负责犯人改造的分管区长张磊说,未管所的这些未成年犯中,80%以上来自不完整的家庭,从小缺乏家庭关爱和心理引导,性格容易极端,再加上受教育程度低,遇事习惯用暴力解决。“可以说,这是他们解决问题的唯一方式。”

曾在成人监区工作过的樊辉明,也深刻感受到了这一点。因为未成年犯心智尚未成熟,对他们进行教育改造时,面临着比成年犯人更大的管教难度。“一个是未成年犯人心里非常敏感,他们都容易活在自己的世界里,心里只有自己。而且他们年龄小,自觉性很差,导致改造难度非常大。”

樊辉明感慨,如果成年犯人违规犯错,基本说上一遍,对其晓以利害关系,他们就能立即改正。但未成年犯的教育,往往容易被当成耳旁风,“犯错时,他们一个个流泪发誓,下次改正,但转天就忘,继续犯错。”樊辉明感慨,在监狱里,管教民警除了管理者的角色,还得扮演家长和老师的角色,“每个人都必须因材施教,不能简单化处理。”

这里大部分人缺爱,也有人是错爱

刘明就是樊辉明遇到的最难啃的一块骨头。

通过对刘明的家访,樊辉明了解到,刘明是父母的非婚生子,在他出生10个月时,母亲因无法忍受家暴离家出走,从此一去不复返。父亲则甚少回家。“他从小在爷爷奶奶那里长大,到十几岁都没怎么见过父亲。”成为事实孤儿的刘明,因为缺乏管教,读初中时便沉迷网络,并最终因无钱上网,持刀抢劫获刑。

杨毅的家庭情况也类似,他7岁时父母离异,从小由爷爷奶奶抚养。上初中时开始混社会,最终酿成大错。

还有入狱不久的李鑫,一个来自湘西的男孩,从小父母便外出打工,一年难得见上一次,小学时便沉迷网络暴力游戏,并在一次争执中将人杀死,最终因故意杀人罪获刑15年。

“可以说这里大部分孩子的家庭是不完整的。”未管所副所长邹湘柳说,因为成长过程中没有父母陪伴,导致这些孩子成为“事实孤儿”,“孩子的物质生活跟上来了,但精神上的缺爱,还远远没有弥补。”

翻看未管所中一个个的案例,邹湘柳发现,几乎每个悲剧故事后面,都隐藏着一个不完整的家庭。每个未成年犯的成长过程中,都有一个不幸的童年。

分管区长张磊感慨,因为整天接触这些社会阴暗面,一线管教民警承受着巨大的精神压力,曾有管教民警为此患上抑郁症,用了多年时间才逐渐康复。“一线干警的压力,外界是无法想象的”。

除了缺乏家庭关爱导致的未成年犯罪外,在常年的教育工作中,邹湘柳还发现,父母教育方式的不当,也是容易导致孩子叛逆,走向歧途的原因之一。“这里的大部分人是缺爱,但也有一部分是错爱,就是家长不懂教育,不懂怎么跟孩子沟通。”

把犯罪经历写出来送给妹妹

来自衡阳的周宁,即来自这样的家庭。为了照顾他读书,父母在他上小学时便结束打工,回家乡创业。作为家中长子,父母对周宁管教严格,但也流于粗暴,“就是所谓的棍棒教育,动不动就打。”在周宁的记忆中,脾气暴躁的父母,几乎没有一天不体罚他,说错话打,做错事打,“反正他们跟我的对话方式就是打”。

然而,叛逆期后的周宁,对于父母简单粗暴的教育方式开始进行反抗。父母希望他做好学生,他则偏偏选择跟社会上的人混,抽烟喝酒很快学会,“以前他们打我,我只能忍着,长大了再打,我就跑,不回家。”上高中开始寄宿制生活后,周宁更是彻底放飞自我,常年跟社会上的“兄弟”混在一起。

最终,2010年,周宁高二那一年,他在一次酒后因小事和人发生冲突,致人死亡,最终因故意杀人罪获刑12年。

入狱后,周宁对自己以前的所作所为进行了一次彻底的思考,并和父母达成和解。“通过这件事,他们对自己的教育方式进行了反思。我也放下了对他们的成见,开始和他们真正地沟通。”

不只如此,为了不让自己的妹妹重蹈覆辙。2016年,周宁将自己这些年的人生经历、入狱后内心的矛盾和纠结,写了一封多达几万字的回忆录,送给正在读大学的妹妹,“她看后触动挺大的,给我回信说,她会好好听话的。”

入狱这些年,为了彻底地剖析自己,周宁开始大量阅读,心理学、社会学、文学等,几年下来,读了不下300本书。如今,每月和父母见面,他第一件事就是将列好的书单交给父母,让他们代为购买。

邹湘柳说,这些未成年犯进来时都受教育程度不高,多数都是初中肄业,如果教育得当,有着极强的可塑性。而阅读,无疑是促成他们改变的最佳方法。

辗转多地帮犯人千里寻母

发生改变的不只是周宁。经过近三年的“磨砺”,管教民警樊辉明欣喜地发现,刘明也开始发生转变。而这一切,源于他的一次思想汇报。

樊辉明发现,虽然刘明性格内向,沉默寡言,但他却喜欢写东西,而且写作极为认真,“每个字都一笔一划写出来,没有一个潦草的。”也是在一次思想汇报中,樊辉明发现了刘明隐藏在心底的一个秘密。他想见一眼自己的母亲。

自从母亲李梅离家出走后,刘明就彻底没有了对方的消息。在他的思想汇报中,他一直想搞清楚自己的生母是谁。“尽管他嘴上说得简单,只是想搞清楚是谁生的自己。但我猜,他心里还是想念母亲,需要母爱的。”观察到这一点,樊辉明和所里汇报后,决定帮助刘明寻找生母。

樊辉明和所里的民警先是找到了刘明的父亲,不过对方表示他早已和李梅没有联系,只知道她是湘西某县城的人。随后,他们联系湘西县城警方,找到了李梅所在的村庄。当管教民警循着地址找到村里时才发现,李梅早已不在村中,家里只有她的老父亲。

对于女儿早年的苦难,老父亲显得格外激动,坚决不透露女儿目前的去向。“因为李梅后来又重新组建家庭,他父亲担心往事重提,会影响李梅目前的生活。”无奈下,管教民警只能请村支书帮忙,辗转联系到了跟随李梅一起在上海打工的弟弟,也就是刘明的舅舅。

最终,在管教民警的劝说下,李梅终于同意前往长沙。

李梅说,她之所以不想见儿子,更多是担心自己目前的家庭受影响。

远赴上海打工后,李梅重新组建家庭,生了一个儿子,目前已经7岁。对于自己的过往,以及19年未曾谋面的儿子刘明,她没有告诉现任丈夫。“更主要的是,过往的一切对我产生了严重的心理阴影,我一点都不想回忆。”李梅说,因为早年遭受严重家暴,至今只要受累,她的头脑都会疼痛无比。“所以以前的一切,我都不想看到。”

对于刘明,李梅说自己当初逃离时,曾想将他一起带走,但无奈自己势单力薄,无法养活两个人,只能将他留在老家,“我也是看他爷爷对他很好,才放心离开的。”对于刘明成长过程中亲情的欠缺,李梅坦承自己对儿子心有歉疚。

“我只想多赚钱让我妈过上好日子”

12月21日,未管所会见室里,刘明见到了自己长大至今从未谋面的母亲。

刚见面时,场面一度有点尴尬。因为两人19年未见面,完全陌生,一时都不知所措。

在管教民警介绍刘明这些年的状况后,李梅忍不住哭了起来,边抹眼睛,边哭诉自己这些年的经历。“我对他有愧疚,当初应该把他带走的,但那时候真是没有能力,我也希望他能原谅我。”

原本还对母亲有些怨念的刘明,此时将头压在胸前,沉默不语。听完母亲的讲述后,刘明才慢慢抬起头,向着母亲说,“我理解你,没有怪你。”临别时,母亲默默找到管教民警,表示想给刘明交一点生活费。“我没有多少钱,但能帮他一点是一点。”

樊辉明说,在开始帮助刘明寻找母亲后,刘明逐渐发生改变,和周围人的关系缓和了很多。为了彻底改掉自己的性格顽疾,他甚至主动报名未管所里的“集训队”,进行为期一个月的强化训练,“别人都是被管教叫进去的,就他一个人是自己主动报名的。”樊辉明说,按照刘明的表现,他最快将在2019年下半年出狱。

而出狱已经近一年的杨毅,如今生活已经步入正轨。因为在狱中练就了扎实的音乐基础,出狱后他很快便找到了音乐老师的工作,从最开始的2000多元月收入,到如今的近1万元,他仅用了半年时间。

杨毅最终的希望是,未来能够拥有自己的工作室,乃至培训学校,“我现在就一个想法,多赚钱,让我妈过上好日子。”

潇湘晨报记者宋凯欣长沙报道

,