清明节又称踏青节、行清节、三月节、祭祖节等,是中华民族传统隆重盛大的春祭节日,属于慎终追远、礼敬祖先、弘扬孝道的一种文化传统节日。清明节习俗甚多,全国各地因地域文化不同而又存在着习俗内容上或细节上的差异,各地习俗虽不尽相同,但扫墓祭祖、踏青是共同基本礼俗主题。清明节既是一个扫墓祭祖的肃穆日子,也是人们亲近自然、踏青游玩、享受春天乐趣的欢乐节日。

清明节气一般是在公历4月5号或前后。清明扫墓祭祖节期很长,有10日前8日后及10日前10日后两种说法,这近20天内均属清明扫墓祭祖节期内。

清明节的由来据说和介子推有关:

春秋时期,晋公子重耳流亡在外,途中饿晕,臣介子推割下大腿的肉给他吃。后来公子重耳成为晋文公,封赏忠臣忘了介子推。当重耳想起时,介子推却不愿再做官。

重耳就放火烧山逼他出山,但始终不见人出来,上山寻找发觉他和其母已烧死了。于是重耳将放火烧山的这一天定为寒食节。第二年次日,重耳登山祭奠,发觉老柳树复活,赐名“清明柳”,并定为清明节

清明节在历史发展中承载了丰富的文化内涵,全国因各地因地域不同而又存在着习俗内容上或细节上的差异,各地节日活动虽不尽相同,但扫墓祭祖、踏青郊游是共同基本礼俗主题。每逢清明时节,人们无论身处何方,都会回乡参加祭祖活动,缅怀祖先。清明礼俗文化充分体现了中华民族礼敬祖先、慎终追远的人文精神。清明节俗丰富,归纳起来是两大节令传统:一是礼敬祖先,慎终追远;二是踏青郊游、亲近自然。

习俗内容

清明祭祖

清明节是传统的春祭大节,与之相对应的是重阳节的秋祭。清明扫墓,即为“墓祭”,谓之对祖先的“思时之敬”,祭扫祖先是对先人的缅怀方式,其习俗由来久远。据考古,广东英德青塘遗址发现万年前的墓葬,经加速器质谱(AMS)测定,年代距今13500年左右,表明距今1万多年前,古人已具有明确的有意识墓葬行为和礼俗观念。扫墓祭祖,是清明节俗的中心。清明之祭主要祭祀祖先,表达祭祀者的孝道和对先人的思念之情,是礼敬祖先、慎终追远的一种文化传统。

清明祭祀在清明前后,各地有所差异,清明祭祀按祭祀场所的不同可分为墓祭、祠堂祭。以墓祭最为普遍,清明祭祀的特色就是墓祭,清明祭祀主要是由于采取墓祭方式。另一种形式是祠堂祭,又称庙祭,庙祭是宗族的共同聚会,有的地方径直称为“清明会”或“吃清明”。清明节祭祖,按照习俗,一般在清明节上午出发扫墓,扫墓时,人们要携带酒食果品、纸钱等物品到墓地,将食物供祭在先人墓前,再将纸钱焚化,为坟墓培上新土,或折几枝嫩绿的新枝插在坟上,然后叩头行礼拜祭。

踏青

踏青为春日郊游,也称“踏春”,一般指初春时到郊外散步游玩。清明节期间到大自然去欣赏和领略春日景象,郊外远足,这种踏青也叫春游。古代叫探春、寻春,其含义,就是脚踏青草,在郊野游玩,观赏春色。踏青这种节令性的民俗活动,在我国有着悠久的历史,其源泉是远古农耕祭祀的迎春习俗。这种农耕祭祀的迎春习俗对后世影响深远。

清明之时,正是春回大地,人们乃因利乘便,扫墓之余亦一家老少在山乡野间游乐一番。也有的特意于清明节期间到大自然去欣赏和领略生机勃勃的春日景象,郊外远足,一抒在严冬以来的郁结心胸。清明前后正是踏青的好时光,所以成为清明节俗的一项重要内容。踏青郊游,是清明时节与春祭并存的古老主题。

清明节是杨柳发芽抽绿的时间,民间有折柳、戴柳、插柳的习俗。人们踏青时顺手折下几枝柳条,可拿在手中把玩,也可编成帽子戴在头上,也可带回家插在门楣、屋檐上。 [17] 据说插柳的习俗与避免疫病有关。唐人认为在河边祭祀时,头戴柳枝可以摆脱毒虫的伤害。宋元以后,人们踏青归来,往往在家门口插柳以避免虫疫。这是因为春天气候变暖,各种病菌开始繁殖,人们在医疗条件差的情况下,只能寄希望插柳避免疫病了。柳枝插在屋檐下,还可以预报天气,古谚云:“柳条青,雨蒙蒙;柳条干,晴了天。”

游乐

清明节除了上述扫墓祭祖、踏青插柳的习俗之外,还有大量游乐的风习,千百年来,倍受人们的喜爱,如延续至今的牵钩、放风筝和荡秋千等,也还有曾盛行一时,惟今已不复见的射柳和蹴鞠(音:cù jū)。

拔河

拔河,早期叫“牵钩”“钩强”,唐朝始叫“拔河”。它发明于春秋后期,开始盛行于军中,后来流传于民间。唐玄宗时曾在清明时举行大规模的拔河比赛,从那时起,拔河成为清明习俗的一部分。

植树

清明前后,春阳照临,春雨飞洒,种植树苗成活率高,成长快。因此,自古以来,我国就有清明植树的习惯。有人还把清明节叫作“植树节”。植树风俗一直流传至今。

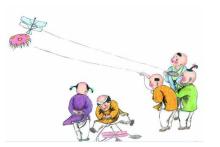

放风筝

放风筝是清明节人们最喜爱的活动之一。古人相信若某人生病可将其病况写或画于扎制的风筝上,用线系着风筝在空中放飞,让它飞至高空就拉线剪断,疾病灾难便会随着风筝一起飞走。后来,风筝亦逐渐发展成广为流行的郊游娱乐活动。

清人潘荣陛所著《帝京岁时纪胜》记载:“清明扫墓,倾城男女,纷出四郊,提酌挈盒,轮毂相望。各携纸鸢线轴,祭扫毕,即于坟前施放较胜。”古人还认为清明的风很适合放风筝。《清嘉录》中说:“春之风自下而上,纸鸢因之而起,故有‘清明放断鹞’之谚。”在古人那里,放风筝不但是一种游艺活动,而且是一种巫术行为:他们认为放风筝可以放走自己的秽气。所以很多人在清明节放风筝时,将自己知道的所有灾病都写在纸鸢上,等风筝放高时,就剪断风筝线,让纸鸢随风飘逝,象征着自己的疾病、秽气都让风筝带走了。荡秋千

荡秋千是中国古代清明节习俗。秋千,意即揪着皮绳而迁移。它的历史很古老,最早叫千秋,后改为秋千。古时的秋千多用树桠枝为架,再栓上彩带做成。后来逐步发展为用两根绳索加上踏板的秋千。秋千不仅可以增进健康,而且可以培养勇敢精神,至今为人们特别是儿童所喜爱。

秋千之戏在南北朝时已经流行。《荆楚岁时记》记载:“春时悬长绳于高木,士女衣彩服坐于其上而推引之,名曰打秋千。”唐代荡秋千已经是很普遍的游戏,并且成为清明节习俗的重要内容。由于清明荡秋千随处可见,元明清三代定清明节为秋千节,皇宫里也安设秋千供皇后、嫔妃、宫女们玩耍。如今的公园和游乐场仍然有秋千,供儿童玩耍。

射柳

射柳是一种练习射箭技巧的游戏。在细长摇曳的柳枝上,拴上一缕红绸,即是被射的目标。大多是青年男子,骑马挽弓,在百步以外,用特制的前头分杈的箭,射断那枝柳条,待柳条落地之前,飞马前往,将柳条接住。据明朝人的记载,射柳就是将鸽子放在葫芦里,然后将葫芦高挂于柳树上,弯弓射中葫芦,鸽子飞出,以飞鸽飞的高度来判定胜负。

蹴鞠

鞠是一种皮球,球皮用皮革做成,球内用毛塞紧。蹴鞠,就是用足去踢球。这是古代清明节时人们喜爱的一种游戏。蹴鞠,就是中国足球的前身,球皮是用皮革做成,球内用毛塞紧。

蹴鞠在唐宋时期最为繁荣,经常出现“球终日不坠”,“球不离足,足不离球,华庭观赏,万人瞻仰”的情景,《宋太祖蹴鞠图》描绘的就是当时情景。杜甫的《清明》诗中写到,“十年蹴鞠将雏远,万里秋千习俗同”,也说明了当时蹴鞠活动的普及。在讲求“中庸”的传统文化背景下,蹴鞠逐渐由对抗性比赛演变为表演性竞技。到了清代,在史籍上有关蹴鞠活动的记载,就寥寥无几了。

斗鸡

古代清明盛行斗鸡游戏,斗鸡由清明开始,斗到夏至为止。我国最早的斗鸡记录,见于《左传》。到了唐代,斗鸡成风,不仅是民间斗鸡,连皇帝也参加斗鸡。如唐玄宗最喜斗鸡。 [17] 五代女词人花蕊夫人有诗云:“寒食清明小殿旁,彩楼双夹斗鸡场。内人对御分明看,先睹红罗被十床”。皇宫里举行斗鸡比赛,还用10床被子当作赌注,可见玩兴极浓。

蚕花会

蚕花会 “蚕花会”是蚕乡一种特有的民俗文化,过去清明节期间,梧桐、乌镇、崇福、洲泉等地都有此项民俗活动。其中以洲泉的马鸣庙和青石的双庙诸的蚕花会尤为精彩隆重。马鸣庙位于洲泉镇西,在当地有“庙中之王”之称,每年蚕花会人山人海,活动频繁,有迎蚕神、摇快船、闹台阁、拜香凳、打拳、龙灯、翘高竿、唱戏文等十多项活动。这些活动有的在岸上进行,绝大多数在船上进行,极具水乡特色。农谚

清明既是节日也是二十四个特定节令之一,清明一到,气温升高,雨量增多,正是春耕春种的大好时节。故有“清明前后,种瓜点豆”、“植树造林,莫过清明”农谚。可见这个节气与农业生产有着密切的关系。东汉崔寔《四民月令》记载:“清明节,命蚕妾,治蚕室······”说的是这时开始准备养蚕。文中所说的“清明节”还只是一个节气,不是节日。

其它相关

1、清明祭祀为何说“清明拜山”

此处的清明拜山指的是扫墓的意思,江南及南方诸多墓园在山上,故称为拜山。

南方一些地方将扫墓称之为“扫山”或“拜山”、“拜清”,出于对祖先的礼敬,又或“去恶字而呼为美”的修辞习惯。例如清明节扫墓,北方叫上坟,南方沿海一带为了避开“坟”、“墓”二字,婉称为“拜山”。把扫墓叫做“拜山”显得更古雅,“山”字的古义之一便作“坟茔”解,如今风水师仍然称墓地的坐向为“山向”。 [22]

拜的“山”分两种:一种是自父母上溯至祖宗三代之内的祖辈,称“家山”,拜祭家山称“家祭”;另一种是对宗族祖先的拜祭,称 “祖山”、“大众山”,拜祭祖山称“扫大众山”。

2、清明节扫墓有民族之分吗

清明扫墓,谓之对祖先的“思时之敬”,是中国最大的祭祖和扫墓的日子。因此中国汉族和一些少数民族大多都是在清明节扫墓。也有些民族会在其它日子里进行类似活动。

3、清明扫墓的通常程序如何

按照习俗,祭扫的顺序是首先要先扫墓,就是将墓园打扫干净。其次是祭祀,这一程序很关键,一是寄托哀思,二是与先人相感,因为山有灵而无主,先人有主而无灵,与先人相感可以更好得到山川的灵气。这就是风水。扫墓时,人们携带供品、财帛等物品到墓地,将食物供祭在先人墓前,再将财帛焚化,为坟墓培上新土、修整坟墓上边压些纸钱,让他人看了,知道此坟尚有后人,然后叩头行礼祭拜。

也就是:修正墓地—上香—上供—敬酒—拜祭—放炮-彻供。

4、清明扫墓越早越好吗

过去有民谚“早清明,晚十一”,清明祭奠先人越早越好,可以在清明前一周、甚至两周都可以进行,不要全赶到清明节这一天。

5、怀孕的妇女能清明节去扫墓吗

通常来说怀孕的妇女要避开清明扫墓活动,不仅如此。严格说来,女性来例假,最好也不要参加此类活动,特别是不能在下午三点后参加清明扫墓活动。

6、清明节可以在家拜祖先吗

清明祭扫仪式本应亲自到墓地去举行,但由于种种原因,很多人不能回乡参加清明拜山活动,那么也可以在家拜祖先。方法是在家里阳台或客厅,朝家乡方向,摆上祭拜用的供品,烧上三支香,鞠躬三次,默念相关词语。然后,再烧财帛。

7、清明节悼念逝者买什么花合适

通常是菊花,因为中国古代把菊花当作寄托之花,有思念和怀念的含义。白色菊花是最适合的,也可以搭配一些绿草,如百合,绿叶,康乃馨等,会更漂亮。黄色菊花有长寿菊之称,比较适合看望病人。

8、扫墓之前需禁食吗

扫墓之前不一定要禁食:当你动身开始扫墓,最好吃饱食物别饿着肚子,衣着整齐,以表示对先人的礼貌和尊重。

9、扫墓为何需要奉香给山神土地

扫墓时,除了将带来的香烛炮、鲜花果品、财帛、酒等物及先人生前喜欢吃的东西(祭祀礼品多寡随意),摆放在墓前外,还要燃点香烛,奉香给看管墓地的山神土地,因为山神土地是墓地的守护神。此后才是恭敬地向先人叩拜上香献花,然后烧化金帛,奠酒(即将酒洒在地上,这代表向先人敬酒),后即可撤供离开。

10、扫墓时可不可开心嘻笑

清明节的习俗是丰富有趣的,除了扫墓外,还有踏青等一系列风俗活动。既有肃穆扫墓活动又有踏青游玩的欢笑声,是一个富有特色的节日。清明之时,正值春回大地,人们乃因利趁便,扫墓之余亦一家老少在山乡野间游乐一番。踏青也叫春游,古代叫探春、寻春。其含义,就是脚踏青草,在郊野游玩,观赏春色。

11、为何要谨慎在先人墓地照相

郊外踏青照相无妨,别对着墓地拍照即可。

12、选择清明时期结婚好吗

结婚是人生大事,最好避开选择清明节时期结婚。当然,结婚的择日讲究还很多。

13、清明节可以出去旅游吗

清明节的重要活动就是去踏青,春暖花开的时候去感受一下大自然的美好,无可厚非。但是,特别需要注意的是不要去别人祭扫比较多的山!不要说不吉利的话,更不能说对亡者不敬的话。因此清明节休假出去旅游不能说是对不起列祖列宗。

14、清明节穿衣配饰有讲究吗

忌穿到大红大紫花俏的衣服,应穿上素色的服饰。

15、清明节拜祭辈分有讲究吗

可讲究,亦可不讲究,一般不讲究这次序。如果需要讲究,拜祭分先后次序,依次为:父亲、母亲、长男、长女、次男、次女……余此类推。拜祭完毕后,祭品让祖先祝福过,众人可食取祭品。最后当然要注意防火安全,待香烛点完后可离开。

16、清明节拜祭会将阴气带回家吗

这种事情不一定会发生,不过当你运势低落时,就有可能遇上这种状况,当然可以佩戴一些佛像、护身符。其实只要你做人厚道,同时怀着尊敬先人的心情,对四周的亡者亦予以尊重,应当不会有问题。

17、丈夫去世妻子能去扫墓吗

坊间有一说法:丈夫去世前3年,妻子都不能去扫墓。这个是习俗问题,只要尊重当地的习俗即可,如果当地有此习俗,那么,最好回避之,否则日后会带来诸多的心理麻烦。如果当地没有此习俗,则无关此禁忌。

18、能陪朋友去扫墓吗

因为各种原因,许多人可能会碰到是否陪同朋友去扫墓的问题,比如女友陪男友去扫墓吗,下属陪同上司去扫墓,甚至生意场上陪同客户去扫墓。有认为是可以的,扫墓只是一种悼念活动,不应该相信这些无依据的说法。也有人认为外人最好不要陪同去扫墓,因为各自的气场是不一样的,如果实在不能避免,那么这需要佩戴避邪吉祥物。

19、为何清明节前忌买鞋

一些人恰巧是清明节过生日,因此有时难免就在清明节买双鞋。有些所谓“大师”说法:“岂不知鞋与邪同音,故而通常不在此时买鞋,真有需要也要错开时间购买,你只要留意鞋店为何清明节生意不好就明白了。”——因“鞋”与“邪”同音就不能买鞋,是荒谬的说法;况且“鞋”与“邪”同音只是存在于部分语言中,多数语言都不同音,比如在粤言中就不同音了。这些说法并无科学依据。

20、祭祀时间

扫墓时间尽量选在阳气比较旺的时候,天未亮或傍晚时分,不利扫墓人,应尽量避免扫墓,上午十点至下午三点之间通常为扫墓最佳时段。

清明节传承了祭祀文化,抒发人们尊祖敬宗、继志述事的道德情怀。清明时节正是春回大地,人们乃因利乘便,扫墓之余亦一家老少在山乡野间游乐一番。清明节充分体现了人们“天人合一”的自然观。至于近年来流传的清明时节诸多禁忌,并无科学依据。

在道教视野中,“清明”不仅仅是一种时令、节气,或节俗或礼仪,而更乃是一种天、人和谐一体的理想生存境界。有道书释曰:“夫道,乃天也,清且明,不欲见污辱也”,即当世界处于“清且明”的状态时,则呈现出万物生全、谐和安宁的局面。更且,“清明”于道教中亦为一种内在的理想人格要求。《老子想尔注》言,“清静能睹众微,内自清明,不欲于俗”,即当人处于“清明”状态时,则可以真切感受到到自我生命与大自然之间的融合为一,而精神自我也被擢升到一个无限广域的境界。古代的“清明节”表现的正是这样一种精神主题。

“时令”作为清明节衍生的核心前提因素,内涵着中国人固有的“天人合一”、“循时而动”的哲学和生命伦理思维。对此,道教作出了较早、较明确地说明。《吕氏春秋·季春纪》载:“是月也(清明节气所处的三月),生气方盛,阳气发泄,生者毕出,萌者尽达,不可以内”。道书《太平经》更明确指出:“三月,盛德在九五,辰上及天之中,盛德时在外道巷,故万物皆出,居外也”。道教认为,三月清明时节,阳气初始遍布于大自然中,还未入及土地与生命万物体内之中。因而,当此之时,芸芸众生皆应“积聚亦于外”,以汲取生命营养于自身。

历史表明,清明节流行的出游、嬉春、扫墓的风俗,不仅蕴涵着传统时令伦理的精神,而且与道教提倡回归自然的生命伦理深刻地融合在了一起。生命永恒的情怀。

历史上清明节日里所内涵的精神主题,与道教的思想、情感、信义是非常紧密地融合在一起的。它们相互影响、相互渗透,极为深刻地塑造了中华民族特有的生命伦理及精神气质。

应该说,古代清明节日的游戏活动林林总总,并不尽与道教直接相关。然而,这些游戏活动,无不被赋予了保育生命(身体和心灵)的精神内涵,本质上体现了与道教相一致的追求自然、和谐的生命伦理精神。

近世以来,清明节祭祖功能被强化和突出。而其间,道教的神学、仪式及生命伦理为其提供了强大的支撑力。

其一,道教为清明祭亡活动提供了仪式形态的支撑。

历史来看,清明祭亡与古代上巳节的招魂续魄,寒食节的上坟祭扫有关(参见注释一)。唐玄宗在开元二十年发布的诏令提到:“寒食上墓,礼经无文,近代相传,寖以成俗”[19]。不过,当时民间寒食日的“墓祭”形式,却未能尽获得当时官方与上层意识形态的完全肯定[20]。

及至宋初,朝廷官方的清明祭仪逐渐采用道、佛二教的仪式。据载,宋绍兴十三年,朝廷“初筑三殿,圣祖居前,宣祖至祖宗诸帝居中殿,元天大圣后与祖宗诸后居后。掌宫内侍七人,道士十人,吏卒二百七十六人。上元结灯楼,寒食设秋千……凡帝后忌辰,用道、释作法事”[21]。虽然唐代就有皇帝在宫廷内大行清明游戏活动,但并未作为正式的“礼制”内容。而由此条记载看,“寒食设秋千”,并用“道、释作法事”,似应成为了朝廷清明祭的重要内容。

道教仪式作为清明祭的主要载体,应始于明朝时期。据载,“洪武三年定制,京都祭泰厉,设坛玄武湖中,岁以清明及十月朔日遣官致祭。前期七日,檄京都城隍。祭日,设京省城隍神位于坛上,无祀鬼神等位于坛下之东西,羊三,豕三,饭米三石。王国祭国厉,府州祭郡厉,县祭邑厉,皆设坛城北,一年二祭如京师,里社则祭乡厉。后定郡邑厉、乡厉,皆以清明日、七月十五日、十月朔日”[22]。后来清朝官方亦承继了此一传统。因而,明清时期,道教城隍庙宇举行的“三巡会”,遂成为了清明节正式、大型的祭祀仪礼活动。“三巡会”主要包括祭厉坛、城隍出巡等仪式活动。届时,从京师到地方,皆有规模很大,热闹非常的祭祀、表演活动。

“三巡会”的主要宗教功能是“祭厉”。所谓“祭厉”,即专门祭祀、抚慰那些无后人祭祀的孤魂野鬼。此恰与许多地方、民间的古老的“招魂”、“野祭”习俗(事实上,在许多地区,古代上巳、寒食节的祭亡活动,并不局限于对祖先或死去亲人的悼念,而是对所有亡灵,或特别对孤魂野鬼的安顿。参见注释一)是正相契合的。

因此,“三巡会”可以说是道教对古代中国民间清明悼亡的一种仪式整合形态。在此影响下,后世许多地方的民间清明祭祀的仪式活动亦多与“三巡会”相伴而行,融为一体。如,河北《万全县志》(民国二十三年铅印本)载,“(清明)是日,城镇城隍为本年之初次出巡,各家皆祭扫祖茔,添土于各冢”。《甘肃新通志》(宣统元年刻本)载,“清明节前,通行拜墓礼,为春祭。舁城隍神于厉坛,郡县官设馔致祭,士民共礼之”。[23]

在当代,道教于清明节举行的主要仪式活动是“清明普度黄箓法会”。该法会打醮三天三夜,为民众提供清明祭祀祖先,以及祈福禳灾的仪式需求。道教的黄箓斋仪主要是专为超度亡灵而起建的度亡道场。宋代高道白玉蟾的《海琼白真人语录》言:“(黄箓斋)济生度死,下拔地狱九幽之苦,士庶通用之”[24]。此一由道教仪式所支持的清明节习俗活动,对现代社会的影响也日益深入、广泛。其二,道教为清明节祭仪提供了神学、生命伦理的支撑。

历史上,与清明节有关的许多种仪式及节俗活动,往往皆因不合儒家礼教而受到上层意识形态及正统伦理的批评。例如,民间清明时节的“墓祭”、“上坟”习俗,就被历代许多儒家学者指摘为“俚俗之祭也,非礼”;“焚衣野祭之类,皆闾巷人之事也”[25]。然而,道教围绕“墓地”而展开的祭祀、法术活动,却极为丰富。道教以为,“葬者,本先人之丘陵居处也,名为初置根种。”[26]。在道教中,祭冢、省坟、墓厌等,实乃其信仰活动中的必然之义。

因而,与儒家反对祭祀“野鬼孤魂”的主张相反,道教则视其为“积阴德”之举。如《真诰》卷十二载:汉河南尹周畅,“好行阴徳,功在不觉。曾作河南尹,遭大旱,收葬洛阳城旁客死骸骨万余人,为立义冢祭祀之,应时大雨丰收”。道教还赋予“墓祭”以更为神妙的想像,“至孝者,能感激鬼神,使百鸟山兽巡其坟埏也”]。在道教的影响下,古代清明墓祭还被赋予了养生的内涵。

道祖老子认为,人们依“道”而行,就会有“子孙以祭祀不辍”(《道德经》第五十四章)的福报。

而子孙祭祀、缅怀先人的恩德,表示深切怀念,对于慎终追远、敦亲睦族、孝亲敬老的良好社会风气的形成,也有着重要的意义。

黄箓斋济生度死,下拔地狱九幽之苦,士庶通用之(资料图)

黄箓大斋,超幽拔苦

从宋代初期开始,官方在清明祭仪中已有道、佛二教的参与。到南宋时,朝廷明确皇帝皇后在寒食清明的祭祀活动中由道士与和尚做法事。

据史料记载,南宋绍兴十三年(1144年),朝廷“掌宫内侍七人,道士十人,吏卒二百七十六人。上元结灯楼,寒食设秋千……凡帝后忌辰,用道、释作法事。”

现今,每到清明时节,各地道教宫观都会举行普度黄箓法会,宋代高道白玉蟾的《海琼白真人语录》言:“(黄箓斋)济生度死,下拔地狱九幽之苦,士庶通用之”。

通过启建黄箓大斋法会,既为信众超度亡过亲人,也起到了普利无主孤魂的作用。

每年的清 明、七月末、十月初各一次,故称为“三巡会”(资料图)

行三巡会,祭厉赈孤

所谓三巡会,始于明太祖时。这项活动也称祭坛会,各地城隍老爷皆会出巡游神。

每年的清明、七月末、十月初各一次,故称为“三巡会”,三巡会的目的是“赈济厉鬼,确保平安”。

据载,“洪武三年定制,京都祭泰厉,设坛玄武湖中,岁以清明及十月朔日遣官致祭。

前期七日,檄京都城隍。祭日,设京省城隍神位于坛上,无祀鬼神等位于坛下之东西,羊三,豕三,饭米三石。王国祭国厉,府州祭郡厉,县祭邑厉,皆设坛城北,一年二祭如京师,里社则祭乡厉。

后定郡邑厉、乡厉,皆以清明日、七月十五日、十月朔日”。后来清朝官方亦承继了此一传统。

因而,明清时期,道教城隍庙宇举行的“三巡会”,遂成为了清明节正式、大型的祭祀仪礼活动。“三巡会”主要包括祭厉坛、城隍出巡等活动。

上海城隍庙三巡会旧照(资料图)

“三巡会”的主要宗教功能是“祭厉”。所谓“祭厉”,即专门祭祀、抚慰那些无后人祭祀的孤魂野鬼。

因此,“三巡会”可以说是道教对古代中国民间清明悼亡的一种仪式整合形态。在此影响下,后世许多地方的民间清明祭祀的仪式活动亦多与“三巡会”相伴而行,融为一体。

如,河北《万全县志》载,“(清明)是日,城镇城隍为本年之初次出巡,各家皆祭扫祖茔,添土于各冢”。

《甘肃新通志》载,“清明节前,通行拜墓礼,为春祭。舁城隍神于厉坛,郡县官设馔致祭,士民共礼之”。

放风筝不但是一种游艺活动,而且是一种祈福法术(资料图)

清明放鸢,去晦迎福

清明放风筝是普遍流行的习俗。清人潘荣陛所著《帝京岁时纪胜》记载:“清明扫墓,倾城男女,纷出四郊,提酌挈盒,轮毂相望。各携纸鸢线轴,祭扫毕,即于坟前施放较胜。”古人还认为清明的风很适合放风筝。

《清嘉录》中说:“春之风自下而上,纸鸢因之而起,故有‘清明放断鹞’之谚。”在古人那里,放风筝不但是一种游艺活动,而且是一种祈福法术:人们认为放风筝可以放走自己的秽气。

所以很多人在清明节放风筝时,将自己知道的所有灾病都写在纸鸢上,等风筝放高时,就剪断风筝线,让纸鸢随风飘逝,象征着自己的疾病、秽气都让风筝带走了。

清明节是中华民族以孝为先的传统美德的重要表现形式。

几千年来,清明节中所内涵的精神主题,与道教的思想、情感、信义融为一体,互相影响,形成了许许多多与道教有关的风俗习惯!

而佛教里没有清明这个节日,因此佛教经卷中也没有关于“在清明节如何如法祭奠过世亲人”的记载。对于佛教弟子而言,如果讲到要“祭奠超度亡者”,那么每一天都可以当做清明来过。因为我们只要把每天所作修行功课的功德回向给亡者就可以了,至于是否扫墓、烧纸、是否上供品、是否燃香,这些风俗习惯更多的是出于自己情感的需求,让自己心里“过得去”,跟亡者的关系并不大。所以清明节是否去扫墓、如何扫墓,是按照风俗习惯做好,还是“自主创新”(如现在的网上祭奠)追赶时尚好,那些都是一个心意。如果亡者有知,不管此时他流落到哪一道,他也一定会感应到。

在佛教中,清明节这一天可以通过诵经念佛,吃素放生等方式,依靠自己的微薄之力,做功德回向给他们,令其得到真正的解脱。佛门里有一种很好的供养“供花”,我们祭祀祖先时,可以选择奉上鲜花,把坟墓边上的杂草和乱石清理干净,如果真想供奉一些食物,或请寺院的出家师傅做烟供施食。如果你信奉佛教,可以通过念经诵念佛号,做功德回向给祖先,这也是很好的祭祀方式。

佛教中认为众生,因为业力牵引或在六道里轮回,或解脱升天,而我们做功德,比如为往生亲人做超度,就可以利益到他们,所以,在清明节大家要多做功德,多做善事,即是利益祖先,也是在为自己培植福报。也可选择为祖先抄经、诵经,比如《地藏菩萨本经》、《佛说阿弥陀经》,《往生净土祈请文》等等,这样才能真正做到,利益往生亲人利益祖先。

,