”吾无德于人,今疾病弥留,殆将命也。文武将佐咸当弘尽忠规,务安百姓,上思报国,下以宁家。素棺薄葬,无藏金玉。善相安逊,以听朝旨。”——凉州刺史张轨遗言

文章原作者:独孤神威

“古之建国君民者,必教学为先。”教育,同样对于十六国时期的前凉历任统治者来说,是一项势在必行,必须解决的民生问题之一。从张轨时,便视教育和倡导教化为治理凉州的根本策略之一。他“始置崇文祭酒,位视别驾。征九郡胄子五百人,立学校以教之,春秋行乡射之礼”,这是一段记载于《晋书·张轨传》中的文字,从这寥寥数语中,我们深感张轨对教育的重视程度和他文教兴邦的凌云壮志。到张骏时,“以右长史处领国子祭酒”。再到张祚时,曾以安车束帛征郭荷为博士祭酒,荷不受。

前凉奠基人 张轨

前凉时期的教育主要以“文治兴邦”和“教化齐俗”作为学校教育的基本目的,与初期的政治密切结合,培养了大批人才,使河西地区一步步走向安定,河西文化也繁荣起来。所以在北魏攻破北凉后,“徙沮渠牧犍宗族及吏民三万户于平城”,这群人中,如索敞、刘昞、阴兴等人,北魏主“皆礼而用之”,并且北魏朝野中还盛赞“凉州虽地处戎域,然自张代以来,号有华风。”

民生教育问题解决了,再加上慎刑息兵的政策,前凉成为十六国当中君主最多,持续时间最久的朝代(前凉历九主,75年)。正如史家们评说的那样,张轨及其子孙们在西北“内抚遗黎,外攘逋寇,世既绵远,国亦完富”,为保宁河西,发展西北作出了不可磨灭的重要历史功绩。

前凉能在纷乱的战争局面下较安定地发展,一方面使其西北特殊的自然地理环境所决定,另一方面,更为重要的是儒家名教治国思想指导下的得力的治国措施。在社会上升时期,儒家思想的优越性是显然的,前凉以儒学为主导的治国方略产生了许多积极影响,主要有以下几个特征:

凉州儒学之风起源于武威郡

1.继承前代崇尚文教的传统,不但提高了河西地区各少数民族的文化素质,而且使各民族的文化心理更加接近,促进了该地区的民族融合。自汉武帝开辟河西四郡,移民实边以来,凉州成为汉族和西北各民族直接接触和交往的地区,成为丝绸之路的核心枢纽地带,在东西经济文化交流中处于举足轻重的地位,这与新朝末窦融统治雍州(河西)时,如出一辙。这一地区的安定与否至关重要。

凉州刺史 窦融

东汉末年乃至西晋,由于统治者游牧民族政策的失误,已经对丝绸之路经营的失误,导致这里民族矛盾激化,各族间的战争频繁,如在东汉末期的羌人起义、西北鲜卑为主的凉州之乱,所以处理民族关系是保证凉州安定和发展的关键。

丝绸之路

前凉的缔造者本就为凉州人的张轨在弭平“凉州之乱”过程中就有较深刻的认识。他任凉州刺史时能切中要害,倡导儒学之风,以宽松的文教政策吸收、容纳各族文化,逐渐形成以儒学为主的各种文化的融合体。再加上一系列回复货币流通、发展生产的措施,促进了凉州的民族融合。

张轨所铸的凉造新泉

张天锡所铸的太清丰乐

2.崇尚儒学的政策,吸引了大批知识分子来参与政务,使十六国时期的北方文化中心逐渐迁移到地处西北的河西,十六国血雨腥风的中,飘然世外的西北前凉政权依旧保存着华夏文化的精髓,张轨不求回报的接纳流亡的这些北方的世家大族,为这些士族提供了救命的避难之地,不像有些人落井下石,前凉对他们的帮助,这为后来北魏、西魏、东魏、北齐、北周、隋唐周的世家大族的凉州情节奠定了坚实基础。

儒学思想是中国古代社会的正统思想,它始终为巩固国家统治秩序起着中坚作用。儒学的一个优良传统就是重视文化知识的传授。前凉利用“中州人士”避难凉州的有利条件,兴办学校,积极鼓励私人讲学。由于汉魏以来学术逐渐地域化、家族化,而来到凉州的世家大族和高级知识分子恰恰将不同地域、不同家族的不同的学术流派带到西北地区,带动了凉州本土文化的发展,西北著名的学术世家代表者有如下几个家族:

原籍陈留江氏家族,在江琼时流寓武威郡。江琼原受学于魏晋书法大师卫觊,“善虫篆训诂”(《魏书·术艺·江式》),是书法和古文字学家。其家族成员“避地河西,数世传习,斯业不坠”(《魏书·术艺·江式》),其可谓西北的学术世家。

善虫篆训诂

原籍京兆杜氏家族,杜耽逼乱凉州落籍武威郡,著名经学家杜预的后人,之后的杜骥,杜氏家族流落凉州者甚多,他们到凉州后致力于传播经学,杜氏一脉,后来名流辈出,杜耽家族中,唐朝的杜甫、杜牧均出自这一脉。

杜甫

杜牧

原籍广平程氏家族,是著名的法学家族;程骏逼乱落籍凉州,后侍奉北魏,子程元继、程公达、程公亮、程公礼,并无官。程公义,都水使者、武昌王司马、沛郡太守。程公称,给事中、尚书郎,学术颇丰。

原籍河东裴氏家族,是著名的文学家族,与琅琊王氏齐名,裴慬逼乱凉州,裴茂之子裴徽的子孙大多在凉州为官,所以号称西眷,裴慬从河西返回河东郡,居住在解县洗马川,号洗马裴,此二房一个排第一、一个排第二,他们学术也颇丰。

原籍陈郡谢氏家族,是著名的六朝世家大族,落籍凉州的谢艾本出自陈郡谢氏,他著书立说,他常自比诸葛亮,作战勇敢有机谋,诗文也很有名,学术颇丰,六朝时期的和他同宗的谢氏家族风云于东晋的政治、军事、经济、社会等多个领域。

原籍弘农杨氏家族,杨和、杨钦落籍武威郡后,也为前凉张氏出力不少,博通经史,其后裔杨叉,仕北魏,北魏凉州大都督,金城、魏兴二郡太守,清水县开国侯,食邑八百户,赠淅州诸军事、淅州刺史。

原籍河内常氏家族,著名的学术世家,常珍因世乱遂居凉州,后裔世代称武威郡望。其后裔常爽,笃志好学,博闻强识,明习讳侯,五经百家多所研综,州郡郡礼命皆不就。常珍、常爽家族在凉州经历了后凉、南凉、西凉、北凉,最后归于北魏,对复兴北魏都平城的教育事业有过重大贡献,其可谓西北的学术世家。

原籍南阳阴氏家族,东汉阴纲(阴丽华家族)之孙阴常落籍武威郡,其后裔阴预、阴袭父、阴兴、阴充、阴澹家族一直追随前凉,皆通五经百家,为西北著姓,阴华、阴仲达、阴周达、阴铿更是了得,尤其阴铿以文才为陈文帝所赞赏,同出武威郡的杜甫《与李十二白同寻范十隐居》:“李侯(指李白)有佳句,往往似阴铿(刻意贬低李白不如阴铿)。” 杜甫在《解闷十七首》自称是:“颇学阴何苦用心” 陈祚明《采菽堂古诗选》:“阴子坚诗声调既亮,无齐、梁晦涩之习,而琢句抽思,务极新隽,寻常景物,亦必摇曳出之,务使穷态极妍,不肯直率。”。

阴铿诗集

原籍河内司马氏家族,西晋司马顺,遭晋武帝贬斥,流放武威郡,这一支武威司马氏后仕北魏,另一支司马保,晋乱出奔凉州,因家焉于武威郡,北魏平姑臧,司马保家族和司马顺家族徙居于云中,其自序云尔,而后司马兴龙,魏鲁阳太守,司马子如,拜太尉。

晋朝宗室 司马保

原籍赵郡李氏家族,武威李氏本为前凉李伟之后、其中北凉后妃李氏,沮渠牧犍的嫂子,正是这一支,李伟与赵郡李系乃是同宗,李顺与崔浩不睦,李顺后被追赠凉州刺史。

十六国时期北凉君主 沮渠牧犍

北魏军事谋略家 崔浩

原籍彭城刘氏家族,武威刘氏本为楚元王刘交之后;十六国前凉的刘肃、刘浑、刘眪学术颇丰;南北朝的刘璋;北魏贾思伯夫人刘氏;而后的隋末大凉政权的刘意、刘和均是来自这一脉,可谓源远流长。

凉州原有的著名学者有段承根、宋纤、郭荷、郭瑀、祈嘉、索绥、宋庆、阴兴等等,可谓人才济济,尚儒政策、西北敦厚的民风和尚武精神结合起来,产生了一批“兼资文武”的将领和著名的门阀世家,部分如下:

郭荷

本籍晋昌唐氏家族,前凉张轨女婿唐熙,前凉晋昌太守,驸马都尉,娶前凉张轨之女,唐熙之子唐郓任前凉凌江将军,后发展成为唐姓历史上最大郡望。唐郓之曾孙唐瑶任北凉晋昌太守、永兴侯,唐瑶之孙唐褒侍奉北魏,这一支就是唐朝名称唐俭祖上,唐俭后裔中最为著名的就是唐寅,他长以晋昌唐寅落款,正在于此。

晋昌唐寅

本籍休屠独孤氏家族,独孤伏俟武威郡休屠人也,侍奉前凉张氏,而后其后裔去往武川,就是独孤信祖上,独孤氏在北周叱咤风云,后来独孤信的长子独孤罗又做了凉州总管,儿子独孤纂,武威郡公,凉州总管,袭爵赵国公。独孤武都,姑臧县公。独孤开远,西平郡公。独孤开明,敦煌郡公。独孤开彻,西海郡公。

3.因地制宜,前凉在推行儒学的过程中并不教条,体现“近于现实,远于宗教”的人文精神,能够积极吸收各少数民族乃至外来民族的文化思想,在宗教和艺术领域表现尤为突出。从新疆到甘肃河西走廊的石窟寺的绘画、建筑、雕塑等都明显带有中外融合的过渡特征,这反应出了当时东西文化交流的盛况。

始建于前凉太清四年(公元366年)的莫高窟

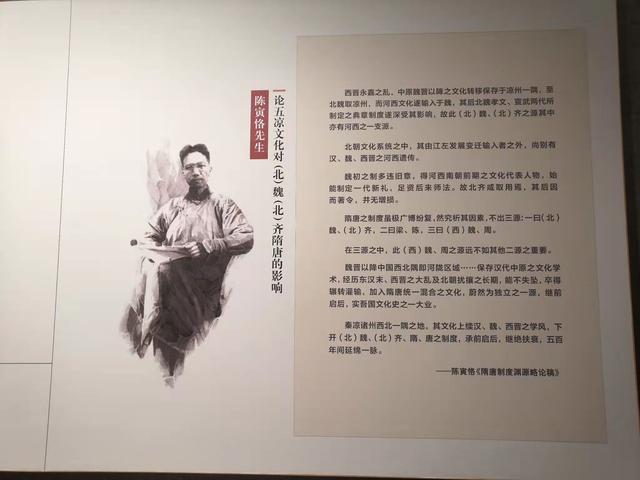

前凉的建立是十六国时期华夏文化中心西移的开端。前凉在儒学思想指导下所推行的一系列政策、制定的一系列制度,不但对后凉、南凉、西凉、北凉产生了重要影响,而且对北魏乃至隋唐制度都有直接影响。牛津大学汉学教授陈寅恪先生在《隋唐制度渊源略论稿》中说:“秦凉诸州西北一隅之地,其文化上续汉魏、西晋之学风,下开魏齐、隋唐之制度,承前启后,继绝扶衰,五百年间延绵一脉”,可见前凉在开启西北文化氛围的重要核心之地位。

陈寅恪谈凉州文化

张轨的亲属成员

4.作为一个中央集权制政权,前凉以儒、法治国也不可避免地产生一些消极作用。儒家政治学说的核心是宗法理论,由亲其亲而尊其尊演化出五伦,从而有三纲五常、忠孝节义一整套政治道德规范,归根结底,其精髓在于血统纽带,当政者要抓住这个关键。《孟子·离娄上》有“人有恒言,皆曰‘天下国家’。天下之本在国,国之本在家,家之本在身。”;“为政不难,不得罪于巨室,巨室之所慕,一国慕之,一国之所慕,天下慕之,故沛然德教溢平四海。”由此可见宗法统治就要依靠强宗大族、世家豪门。

孟子

张轨入主凉州后也不得不拉拢西北大族。他的股肱谋臣宋配、阴充、氾瑗、阴澹等都是西北望族出身。这种办法对稳定西北局势有很重要的作用,但也反映出了汉魏以来家族门第观念对政权的巨大影响。作为一个中央集权制政权,维护世家大族利益的同时,也不可避免的触动少数本土世家大族的利益,所以统治集团内部的斗争也在所难免。张镇、张越兄弟阴图赶走张轨、张茂诱杀凉州大姓贾摹(贾诩后人)等事件也正是家族矛盾冲突的一种反映。

魏晋八君子之首 贾诩

5.后世影响

北魏灭北凉后,除了就将大量的学者迁徙到了平城,其中包括武威的阴兴(后代阴铿)、宗钦、段承根;敦煌的刘昺、阚骃、索敞;金城的赵柔以及程骏、程弘、常爽。这些学者在平城著书修史,尤其修史,崔浩皆用之,讲学授业,成为北魏儒学的中流砥柱,史称“魏之儒风及平凉州始振”。拓跋焘在找适合北魏参照的国家治理体系的蓝本时,首选了北凉和南凉,这在他对待源贺家族和沮渠家族时,可见一斑。而源贺家族和沮渠家族与北魏皇室、司马金龙家族的联姻,也进一步说明在文化基因上北魏拓跋氏吸收了北凉和南凉这种武力豪族的基因,同时也吸收了琅琊王司马氏这种文化豪族的基因。

北魏太武帝 拓跋焘

目前,日本京都龙谷大学图书馆收藏有前凉时期的重要文献《李柏文书》。此文献和史料典籍相互对应,是前凉管辖西域的重要历史证明。

《李柏文书》

阅读更多:

凉州

民国日本建筑界:看大唐古建筑只能来日本!陈寅恪:我坚决不同意

东晋、北魏、前凉,位列三甲,魏晋南北朝时期的独特割据政权前凉

魏晋南北朝时期东晋、北魏、前凉,位列三甲。本文为前凉疆域概述

十六国时期前凉政权的空前文化成就对魏晋南北朝至关重要

曹操的知己:百折不挠的东汉名臣名震西北的凉州刺史桥玄

历代对张轨的评价:司马邺:“惟尔凉州刺史张轨,乃心王室,旌旗连络万里星赴,进次秦陇,便当协力济难,恢复神州。”

房玄龄等《晋书》:“周公保之而立功,士彦拥之布延世。挚虞观象,记洪灾之不流;侯瑾觇泉,知霸者之斯在。匪唯地势,抑亦有天道歙!” ;“三象构氛,九土瓜分。鼎迁江介,地绝河濆。归诚晋室,美矣张君。内抚遗黎,外攘逋寇。世既绵远,国亦完富。杖顺为基,盖天所佑。” ;“轨少明敏好学,有器望,姿仪典则。”

周昙:“官从主簿至专征,谁遣凉王破赵名。益信用贤由拔擢,穰苴不是将家生。”

胡三省:呜呼!世乱则人思自全,然求全而不能自全者亦多矣。窦融、张轨之求出河西,此求全而得全者也。谢晦、袁顗之求镇荆、襄,此求全而不能自全者也。盖窦融、张轨,始终一心以奉汉、晋,此固宜永终福禄、诒及子孙者也。谢晦、袁顗,志在据地险以全身,其用心非矣,天所不与也。然刘焉求牧益州,袁绍志图冀部,石敬瑭心欲河东,皆以之潜规非望;至其成败久速,则有非智虑所及者。

知乎大V超哥侃古今:人们总是津津乐道东晋的士人风度,总是乐于聊淝水之战时东晋以八万大军击退了苻秦的百万大军。但是他们总是忘记维护了北方中原道统孤立无援的前凉曾一次次的击退强虏的进攻,即使到最后为苻秦所灭,亦有东将军常剧西向数拜自刎殉国,彰显了河西男儿的血性。反观东晋乃至整个南朝门阀气味十足,大家都只重玄谈而忘了要光复故国。奸臣辈出殉国英烈寥寥可数。与之相比前凉的华夏血性可谓贯彻始终。

参考文献:

《晋书·卷八十六》《全晋文·卷七》《魏书·卷九十九·列传第八十七》《十六国春秋·卷七·前凉录》《资治通鉴·卷八十四晋纪六》《隋唐制度渊源略论稿》《孟子·离娄上》《采菽堂古诗选》《魏书·术艺·江式》《晋书·张轨传》

,