自古以来中国都属于礼仪之邦,但是历史上由于朝代更替,导致连年战乱不断。生活在乱世的老百姓,只能靠自己的“本事”养家糊口,如果连一口饱饭都吃不上,有人就靠打家劫舍得以生存下去,在古代就称作为土匪。

在唐朝时期,土匪又称作为“响马”,宋朝时期称作为“绿林好汉”,到了明末清初时期,东北的土匪称作为“胡子”。

每逢乱世,各地区都可能会出现土匪或者强盗,虽然在一定程度上,影响了老百姓的生活和社会安定,但是成为了“匪”,也有不得已而为之的苦衷。

“山东出响马,河南出蹚将”,是清朝末年在民间流传的一句话。通过字面上来理解,我们能够看出其中的意义,就是山东盛产“响马”的意思。“河南出蹚将” 和上一句意义相同,就是占山为王的草寇。

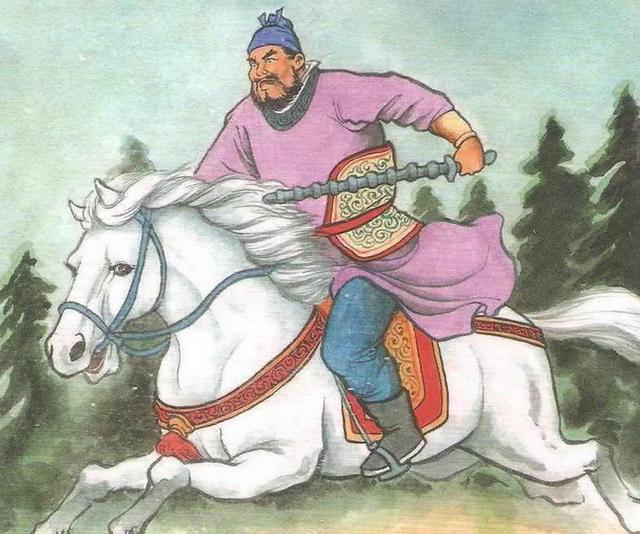

一、山东出响马“响马”的意思,就是打家劫舍的土匪,从前他们都是养马的人。在交通并不发达的古代,人们在外出活动或者行走的时候都靠骑马,而马匹都是由百姓来进行放牧或者饲养。这些养马的人成了土匪,老百姓就称之为“响马”。

“响马”这一词,有着一定的历史渊源。相传在明朝时期,根据当时的制度规定,朝廷所使用的马匹,都由老百姓所放牧和饲养。

在山东地区就出现了大批的养马户,这些养马户每年都要向朝廷,缴纳一定数额的马匹,就像种田的老百姓每年都要交粮一样。

随着战争的频繁,朝廷所需要的马匹数量越来越多,如果养马户所上交的马匹数目不够,就要交罚款,向朝廷缴纳一定的赔偿金。

这是一种强制性的罚款,虽然不符合要求,但是老百姓没有办法反抗朝廷的规定,最终导致许多养马户倾家荡产。

在强大的压迫下必然会有反抗,老百姓为了生存下去,就只能放弃原“良民”的身份,做起了打家劫舍的买卖。因为经常养马有丰富的骑练技术,所以在老百姓的口中,这些人称之为“响马”。

“响马”从明朝时期一直延续到民国时期,他们一直成群结队的进行抢劫。他们不惧生死、不怕官兵,过着有一天算一天的日子。

也有的“响马”洗劫村庄或者抢劫老百姓,所以老百姓在走亲戚或者过某一山岗的时候,都会十分小心,害怕突然有“响马”出现,抢走自己手里唯一的钱财。

山东地区出现的土匪,人们称作为“响马”,而在河南打家劫舍的土匪,人们称之为“蹚将”。这是在晚清时期到民国初期,出现的一种“土匪”团体。

之所以称为“蹚将”,是因为他们在没有做草寇之前,有的人曾经是木匠、铁匠、石匠,当时被称之为“蹚匠”。

到了清朝晚期,随着战乱的不断发生,社会治安也非常混乱。导致“蹚匠”在城市里无事可做,时间久了就到了无法维持生计的地步,再加上政府对老百姓的不断压榨。“蹚匠”的生活更加困苦,甚至一两个月没有一文钱的进项。

“蹚匠”为了能够让自己在这个动乱的年代继续生存下去,他们便选择了落草为寇,几个人或者几十人聚集在一起,选择一个绝佳的地理环境。最好是森林茂密、四面环山的地方,比较易守难攻,而且便于逃跑。

“蹚将”最初所抢劫的目标是附近的商队,包括经由此地的商队或者富人,也会抢劫村镇的有钱大户人家。

自此之后当地的“蹚匠”就称作为“蹚将”,意思就是当地的土匪。其实“响马”和“蹚将”都是生活在底层的老百姓,在没有办法生存的情况下选择的无奈之举。

“山东出响马,河南出蹚将”是战乱年代人们对土匪的称呼。生活在社会底层人们迫于生活压力,再加上常年战乱的影响,使老百姓没有办法生存,所以就铤而走险走上大家劫色的道路。“响马”和“蹚将”的产生也证明了当时社会动荡不安。

张养浩的《山坡羊·潼关怀古》中有:“兴,百姓苦,亡,百姓苦”。在封建社会无论国家是否兴盛,老百姓都生活在水深火热之中,“有胆识”的老百姓就会走上打家劫舍的道路,而多数老百姓只能饿死、冻死。

,