《儒林外史》是清代作家吴敬梓的一部带有讽刺意味的小说,作者主要写了从明代成化年间到万历年间的各种小人物和他们的故事,实际上展现了中国清代社会的风貌,重点突出封建时代知识分子的精神世界,揭露了八股取士对他们的毒害。

作者以犀利的笔触讽刺了封建社会的腐败,指出科举制度的弊端,从而强调封建统治者的夜郎自大和他们实行文化专制对知识分子的毒害,通过这些小人物来影射封建制度必然衰落直至灭亡的结局。

吴敬梓出生于一个没落的科举世家,他出生时已经家道中落,因此他没有享受到一个阔少爷的荣华富贵,反而经历了家族败落、被迫出嗣、争夺家产、家破人亡的一系列变故,当这些从前从未想到过的事情全部发生在自己身上时,吴敬梓不由得对于寒窗苦读、参加过科举考试的前辈们产生了怀疑,也许读书并不能改变一个人的本质,只有现实的社会和钱财才能吸引他们,封建制度下的知识分子,他们的遭遇和行为都是时代的缩影。

在《儒林外史》中,吴敬梓通过刻画一个个风格迥异的“小人物”,来衬托出八股取士对知识分子的荼毒。

1、仁慈宽厚的长者

在《儒林外史》中有很多农村长者的形象,他们性格温和、为人正直,作为长者时刻对年轻人进行劝导,让他们明事理、做好人,因为有了长者们的循循教导,这些年轻人也秉性忠直,从不走歪门邪道。

《儒林外史》中王冕的母亲往往给人留下深刻的印象:她虽然只是一个普通的农村妇女,却教子有方,她叮嘱王冕在外工作要“少说话,多做事”,不要惹人非议,坏了自己的名誉;王冕的母亲只求儿子做一个正直的人,在临终前苦苦劝诫他不要做官,不要为了光宗耀祖而跻身官场,最后变得利欲熏心,那才是对祖宗的不孝。王冕的邻居秦老也是一个正直的长者,他在王冕家最为贫困的时候伸出援手且不求回报。

在王冕的母亲去世后帮助他料理丧事更是无怨无悔,他像王冕的母亲一样告诫他不要涉足官场,只求他做一个正直善良的人。王冕最终能够不受科举制度的影响,远离官场,与母亲和秦老的教诲有着很大的关系。

2、淡泊名利的平凡人

《儒林外史》通过一种看似平淡无奇的手法刻画出了一群品格高尚的“奇人”,比如上文所述的王冕,他是元末明初的人,当时还没有称帝的朱元璋向他请求治国之道,王冕始终没有像那些热衷于功名利禄的人一样,对朱元璋阿谀奉承,即使朱元璋的地位再尊贵,他也始终保持着自己的人格和尊严,以对待平常人的姿态对待朱元璋。

在面对县令的召见时,王冕坚持儒家思想中的“不以贤事不肖”,拒绝了县令的召见,最终选择归隐山林,种种举动都体现了他“贤”的理想追求,虽然他也是一个参加过科举考试的人,但是八股取士中那种追名逐利、学而优则仕的思想并没有影响到他,他始终都是一个保持着自我本真的人,不愿意与世俗同流合污。

在《儒林外史》中还有着许许多多这样的人,他们处于封建时代的文化专制之下,看到了为了追求名利读书读到疯癫的知识分子,八股之风虽然盛行于社会的每一个角落,但是对于他们来说这一切都是滑稽可笑的,他们会读书、写的一手好字,却始终保持着自己的人格,视功名利禄为草芥,“不汲汲于富贵,不戚戚于贫贱”“游山玩水、逍遥似神仙”,他们没有能力触碰文化专制这座大山,就选择无视它,也是一种积极的生活态度。

3、深受科举制度毒害的知识分子

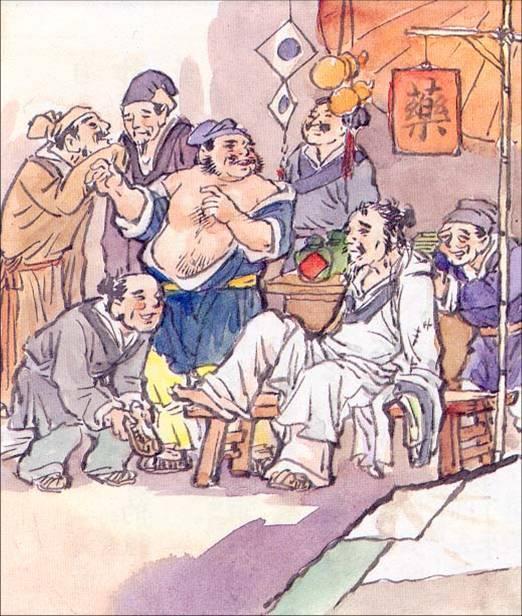

《范进中举》是每个人都学过的一篇文章,也是《儒林外史》中最为经典的一篇文章。小说中的主人公范进是一个酸腐的儒生,不仅面目丑陋而且窝囊至极,从二十多岁参加科举考试,直到五十岁那年才勉强考中了一个秀才,家中已经穷的没有米下锅。

气的丈人胡屠户对他横眉倒竖:“像你这尖嘴猴腮,也该撒泡尿自己照照,不三不四,就想天鹅屁吃!趁早收了这心,明年在我们行事里替你寻一个馆,每年寻几两银子,养活你那老不死的老娘和你老婆是正经!”当范进考中举人以后,他居然高兴的疯疯癫癫,跑到寺庙门口,连鞋子都跑掉了一只,口中喊着:“中了!中了!”

这时的胡屠户听说自己的女婿高中了,也不由得既高兴又紧张,害怕做了官的女婿以后会报复他,当众人都劝他去打范进一巴掌让他清醒时,胡屠户凶狠的走到范进面前骂到:“该死的畜生,你中了什么!”然后打了他一巴掌,但是胡屠户的手早已经抖了起来,心里也紧张的很。

作者通过这样细致入微的描写将一个深受八股取士毒害的封建知识分子形象刻画的入木三分,表面上看似是一场因为中举而疯癫的闹剧,实际上深刻的讽刺了这些所谓“知识分子”的愚昧无知,他们不过只是科举制度的殉道者。

而胡屠户这样趋炎附势的市井小民,虽然与科举考试没有什么关系,但是科举考试能够带来的荣华富贵他却一清二楚,胡屠户在范进中举前后的变化,体现了在科举制度潜移默化之下的市井小民趋炎附势、见风使舵的丑恶嘴脸。

1、衬托小说主旨

小说中王冕的母亲、邻居秦老,他们都是社会底层的代表人物,在普通人的眼中,社会底层的人才更加疯狂的想要出人头地,因此他们会告诫自己的儿女,一定要通过科举考试,然后加官进爵、光宗耀祖,带领一家人走向辉煌。

这看似是一种正常的心理,实际上却处处体现着八股取士对底层人的毒害,它以一种极具功利性的目的吸引着大量的知识分子和他们的家人,在他们眼里,考中了进士就是光耀门楣,考不上就只能是一个没有出头之日的人,永远遭人唾弃。

但是王冕的母亲和秦老同样作为社会底层的小人物,没有社会地位还饱受官僚乡绅的欺凌,他们却并不想让自己的亲人继续通过科举考试来做官祸害别人,在无数人都想依靠八股取士实现荣华富贵时,他们却能冷静的看透这背后的腐朽,真正做到了“穷则独善其身”,始终没有被八股取士的牢笼所圈禁。

与小说中的想要做诰命夫人最终却竹篮打水一场空的王太太相比,这些淳朴善良的小人物更加衬托出了那些利欲熏心的人是何等可悲,使小说的讽刺意味更加强化。

王冕是《儒林外史》中的灵魂人物,他的出场带着“出淤泥而不染,濯清涟而不妖”的高尚品质,他凭借自己的力量在社会上生存,拒绝县令的召见和统治者的征辟,他把八股取士看做一场梦,不屑于通过八股取士涉足黑暗的官场,这种淡泊名利的心态与那些中举之后疯疯癫癫的俗人心态形成了强烈的反差,展现了在文化专制下苟延残喘的那些知识分子的丑态。

2、揭露八股取士糟粕之处

八股取士更加可怕的地方在于它会腐蚀一个人的价值观,俗话说:“天下熙熙,皆为利来,天下攘攘,皆为利往”。八股取士往往会诱惑着本来淳朴厚道的人变得追名逐利,毕竟不是每个人都有王冕那样看透一切的心态。《蝶恋花》的作者写道:“世人一见了功名,便舍着性命去求他,及至到手之后,味同嚼蜡。自古及今,那一个是看得破的!”

既然无法看破,就只能做文化专制下的牺牲品,心甘情愿的被其拉拢腐蚀。匡超人就是这一方面的典型代表人物,他本来是宽厚的青年才俊,却因为受到八股取士的毒害而抛弃了自己的亲人,在追名逐利的道路上越走越远,最后变得六亲不认,迷失了自我。这样的故事在小说中还有很多,作者通过犀利的笔触揭露了残酷的社会现实,通过描写这样利令智昏的小人物,来讽刺八股取士作为一种文化专制和封建糟粕对知识分子的荼毒。

3、讽刺文化专制

科举制度始创于隋唐,替代了自魏晋以来的九品中正制的选官制度,打破了“上品无寒门,下品无氏族”的荒唐局面,为国家网罗了大量优秀人才,作为一种选官制度,科举制能够屹立千年而不倒,自然有它的过人之处,对国家和社会都产生过积极作用。

到了明朝,明太祖朱元璋明确规定了科举考试必须用八股文的格式,要求文字必须排比对偶、平仄工整,而且还要模仿孔子、孟子等圣人的口气去写文章,考试题目必须要从四书五经中出题,这样就极大的限制了文章的丰富性,也制约了作者的想象力,文章写起来风格呆滞、难度极大。

在吴敬梓生活的康雍乾时代,专制主义中央集权制已经达到了顶峰,统治者们的统治欲望也更加强烈,除了在政治和经济上来巩固自身统治,清朝统治者在文化方面更是绝对专制,沿袭了明代的八股取士制度,用高官厚禄来诱惑知识分子。

为了加强文化专制,康熙开设了鸿博之试,用来拉拢知识分子。但是到了乾隆年间,几十个参加考试的人中就只有两个人能够被录用,有些人一生都在为鸿博之试而奋斗,最终也只能是竹篮打水一场空,因为统治者的本意只是通过这种考试来为自己博得重视人才的好名声,实际上无论其他人怎么努力都不会被录取。

这只是统治者用来实现文化专制的一种和平手段。此时的八股取士早已把读书做官、功名利禄、加强皇权联系在了一起,成为了一个复杂的“命运共同体”,鸿博之词就是统治者一个彻头彻尾的骗局。它导致了知识分子的道德败坏,为了功名利禄不顾一切的无耻行径,让这些人踏入仕途,无疑增加了社会的矛盾、加重了百姓的痛苦,让社会和政治在不知不觉中彻底腐败,统治者的文化专制,最终也摧毁了自己梦想中的中央集权制,加速了封建社会的衰亡。

4、“小人物”的“大影响”

吴敬梓撰写的《儒林外史》与明清时期的任何小说都不相同,他没有描写英雄好汉、忠孝节义、才子佳人、虚幻世界,而是直接以犀利的笔触直指封建统治者和他们赖以生存的封建制度的土壤,通过一系列小人物形象的刻画来讽刺与封建统治相关的八股取士,突出强调这种文化专制是如何毁掉一个正常人,进而危害整个社会和国家的危险性。

吴敬梓在小说中预言封建社会必将走向灭亡的预言在一百多年后变成了现实,他的讽刺手法也流传了下来,民国时期的很多文人,包括鲁迅、张天翼、钱钟书都使用过通过刻画“小人物”来反映社会现实的手法,其中鲁迅先生的代表作《孔乙己》,就是通过描写孔乙己这样的小人物:“崇信孔夫子、喜欢说之乎者也、连半个秀才也捞不到”来讽刺八股取士对知识分子的戕害,对他们思想的荼毒。

科举制度是好的,然而八股取士作为科举制度的变形却是极端失败的,它是一种文化专制,为封建统治者提供帮助,却残害着许多无辜的知识分子,让他们为封建科举制度殉道,沦为统治的工具。《儒林外史》通过“以小见大”的讽刺手法,揭露了残酷的社会现实,讽刺了八股取士的严重弊端,指出了封建社会必然衰败是大势所趋。