下图是上世纪五六十年代,一位母亲在过年前给孩子穿新衣的情景,孩子喜悦的心情在那灿烂的笑容上表现的淋漓尽致,她的喜悦,感染了母亲,母亲一样笑的灿烂。

过年穿新衣

在那个计划经济的年代,一个人一年只供应几尺布,冬天做一套棉衣,有里有面,少说也得需要十几尺,更别说被褥、床单、门帘等用布了,所以,那个年代,几乎家家户户都织粗布,来补充布料的不足。

六十年代农村儿童

那个年代,每到秋后,在胡同中都会听到农家中传出的织布声音,这种声音很难用语言表达出来,只见过《木兰辞》中有过描述:唧唧复唧唧,木兰当户织,不闻机杼声,唯闻女叹息……

老妈妈在织布

织布当然辛苦,然而,从棉花到上织布机则有一个漫长的流程,这个流程包括:搓棉花、纺线、拐线、染线、浆线、络线、牵线、掏缯、相线,然后才能上机织布。

搓棉花是第一道工序,就是把弹好的棉花搓成条状,在华北地区,人们管它叫“Bu Ji”,可能是“补剂”这两个字,暨纺完一根再补一根的意思。

老妈妈在擀“补剂”

第二道工序是纺线,用的是纺车,就是当年八路军在延安大生产时用的那种纺车,它是用一个手摇的大木轮带动一个叫“定杆”的小轮,“补剂”随定杆的转动抽出棉线,然后缠绕在上面形成“线穗”。

老妈妈在纺线

拐线,就是把线穗转化为线圈,线圈的直径大概在五十厘米左右,所用工具叫“拐子”,它是一个“工”字型的工具,工字两横成垂直状态。

拐子

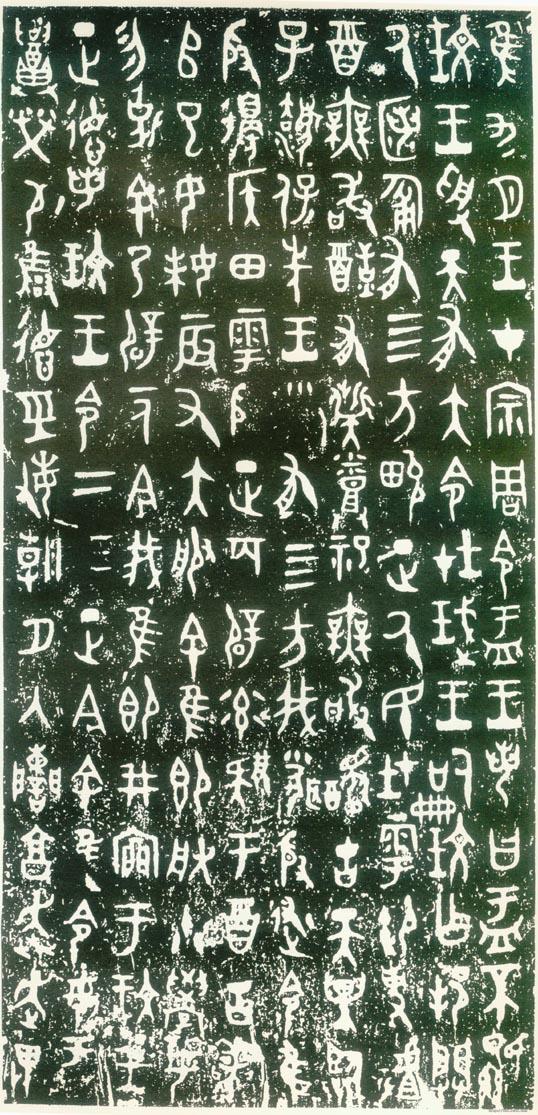

清末妇女纺织图(左一在络线、左二在拐线、左三在擀补剂、右前在纺线)

浆线工序是把从拐子上卸下来的圈线浸泡在面浆里,一般是一斤线用四两面粉,然后再在木杆上拉直风干,为的是使线结实和挺直,如果要织花格布,在浆线前应先染线。

两妇女在拉直浆线

这是风干后的浆线

络线工序是把风干的浆线转到“络子”上,“络子”如下图,清末妇女纺织图中左一的妇女在络线。

络子

牵线工序是把络子上的线截成所织布的长短,大约有二十几米,先在地上揳几个木厥,然后再缠绕几圈就达到二十多米了。

掏缯工序是把牵好的线,一根根穿过织布时用的“缯”,“缯”是织布时把经线交错上下分开的一种工具。

两妇女在掏缯

相线工序是用缯把牵好的线均匀的分开,以免经线相互缠绕。

几个妇女在相线

相好的经线卷在一个木滚子上,就可以上织布机了。织布时,通过脚踏木板控制缯,不断把互相交错的经线上下分开,线梭在经线中间穿过,通过一个像梳子的工具,把纬线砸实。

梭子穿过经线

砸实纬线的木梳

布是一根根纬线织出来的,每织一根纬线,都要活动一次踏板,穿过一次线梭,听到一次木梳砸实的声音,体现了母亲的操劳,把棉花变成布,再用布制成棉衣,一个妇女要从夏天要干到冬天,这是多么辛苦的事啊!我们小时候穿的衣服都透着母亲的汗水,一根根纬线的编织,一针一线的缝制,孩子们都看在眼里,在孩子的心目中,母亲是那样的伟大!

,