姜丰 (艺术评论家、自由撰稿人) 来源:中国美术报网

摘要:提到后印象派的代表,梵高是不是?这很有些争议。修拉则是不用争议的——他把印象派画出瞬间自然的光照置换以瞬间人造的光照,并表现了其视觉建构的实质。他的点彩画法抹平了视觉感受的水平面,又将其置入阿尔托残酷戏剧的话语实践记忆,使我们记住视觉考古的知识型:从早期电影的动画片式运动感中,重新把握视觉幻象的尊严。

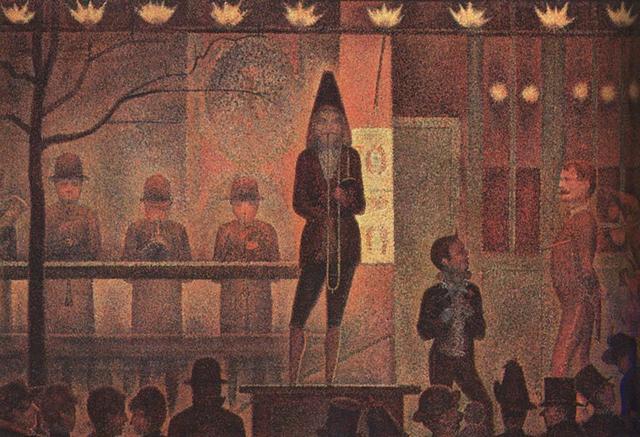

修拉《马戏团杂耍》

提到后印象派的代表,梵高是不是?这很有些争议。修拉则是不用争议的——他把印象派画出瞬间自然的光照置换以瞬间人造的光照,并表现了其视觉建构的实质。他的点彩画法抹平了视觉感受的水平面,又将其置入阿尔托残酷戏剧的话语实践记忆,使我们记住视觉考古的知识型:从早期电影的动画片式运动感中,重新把握视觉幻象的尊严。

(如塞尚《松石图》——它也有类同修拉的画作探讨人类注意力“知识型”转化的意义)

2)最少的看和最大的风格化

在《现象学研究导论》中,海德格尔把通过普遍怀疑悬置所有感官实在性的思想处境称为“极限处境”,旨在将人置身于没有任何发现的可能性的“无”的处境下,激发哲学追问的可能性。此在直面“无”的“极限处境”所发现的“被给予之物”就是“操心”,它既是此在生存的本质现象,也敞开了通向存在本身的可能性。

海德格尔区分了源初的“操心”和“对已认识知识的操心”。在源初的“操心”活动中,意向性作为一种意志活动,向意识自我显现自身,即不依赖于理论化的反思活动、直接把握意识之中的被给予之物:“操心”的意向性活动是对于事物本身的直接而当下的把握,它不需要诉诸主体反思性的目光回溯(直觉反应);同时,判断行为并不是理性参与到知识理论建构之中的过程,而是意指在意志活动之中此在直接的当下决断(无意识临在)。

在海德格尔对此在的生存论分析中,情绪现象成了激发人类此在进行选择与领会的根本现象,“现身情态”作为本源意义上的情绪现象,成了比命题、理论、解释这些通常被视为高阶的理性活动更为原始的“事情本身”。

众所周知,修拉的画常与阿尔托的残酷剧场产生思想的互相阐释、证见作用,这种“无”之“操心”在修拉的作品中,持续的注意状态从来都是与变化无端的复杂社会、心理体系不可分割的,专注的知觉是对视觉的否定与消除,这种视觉揭露了无法实现的愿望的残损地平线。然而,在它的悬置中,它也产生了在其中存在的外在必要性和自我圆满性能够被理解的条件,“这允许对无法说出的未来预言,以及对记忆中发着微光的、被遗弃的物品的救赎。”(克拉里《知觉的悬置》)

弗雷德在其《专注性与剧场性:狄德罗时代的绘画与观众》中倾向于将不同画家的画作视为观者注意力的产物,或仅仅是偶然的产物。克拉里却倾向于将这一对立当作他所考察的马奈、修拉与塞尚画作中的一种内在波动。

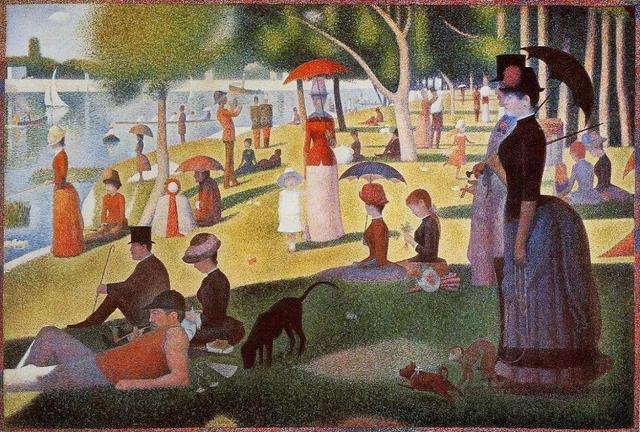

正如《知觉的悬置》从根本上将审美静观问题重新置于不稳定的知觉问题的一个更为广阔的语境中——置于心理学、哲学、神经学、早期电影与摄影的广泛语境中,在此语境中,观画者得以重新认识他们自身的“存在情绪”(海德格尔)。照笔者看来,这两幅画似乎分别表现了一种最少的看和最大的风格化,在它们建构的视觉语境中,我们得以重思自身在世界图像中的位置和新思维的发生。

3)对时间及身体系统的悬置

作为新印象主义运动的创始人之一,乔治·修拉的点彩实验,预示着20世纪的几何性抽象艺术的出现,其分割色彩的画法也用在画室内景物上,把色点加大,使人物和人物的空间关系雾化,人与环境无所谓远近,似乎全都粘附在绘画表面,很象一幅镶嵌图案。

由此逐渐发展,色点所构成的图案过渡到面与线的分界。没有轮廓线,却有色点组成具体形象。它们既没有远近空气感,也没有灯光造成的明暗对比,只有色点布成"网",笔者怀疑当代艺术家中的“疯奶奶”“圆点女王”——草间弥生,一定从修拉这里得到了巨大的启示。

修拉的画开启了知觉领域中的分解、空缺与断裂的展现,记录了集中注意力的知觉的不确定性,并使之成为知觉经验及再现实践的重新创造的基础。其实塞尚、马奈的画也彰显了这个主题,但数修拉最明显,引导我们思考更为普遍意义上的知觉现代性问题。

这正如《知觉的悬置》开篇伊始,克拉里指出了我们怎样让度与觉察有意识、无意识的观看乃至聆听等的知觉现代性转换,这涉及到在闪烁的电脑屏幕前工作、在一家歌剧院观看一场演出的“历史性”,涉及到被动地从事日常活动(例如驾车或看电视)的“当代经验的维度”,都在按照“注意”能力来界定并塑造自己,与人类重塑主体性过程同步应答。

《巡演的马戏团》《马戏团》彰显了视觉幻象的产生机制,见证了对19世纪视觉极其新颖的主观透视,重估了视觉现代主义与社会现代性的问题,观者是历史地形成的等等,再看我们现在这个瞬息万变世界图像的景观社会,修拉,似乎彰显了一种叔本华所说的,“一种纯粹化了的知觉,它能成为对时间及身体系统的悬置。”

在修拉之后,人类反思注意力的临在空间及其创造可能性,有了里程碑式的“世界图像”记忆,照笔者看来,《巡演的马戏团》《马戏团》是最好的象征了。

本文章来自中国美术报APP

查看更多艺术资讯请下载中国美术报APP

中国美术报网址:zgmsbweb/

,