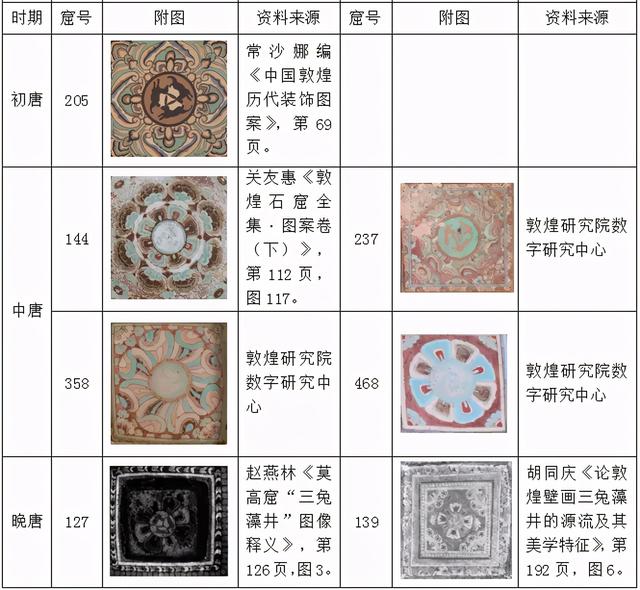

隋代中期藻井莲花中绘制的三兔纹是一种新纹样。“三兔共耳”图案最早出现于隋代,消失于晚唐。莫高窟现存有“三兔共耳”图案的洞窟有18个。

三兔纹可作为独立纹样,是古代艺术家为了适应莲花花心而精心设计的,匠心独具,笔法简练,旋转的三兔和飞天强化了藻井中心莲花永不休止的旋动感。

关友惠先生认为三兔纹在中原地区无法寻得古老例证,三兔纹应是从西方(中亚)通过中原地区间接地传到敦煌的,但就目前资料来看,在广大西域并未发现比莫高窟更早的三兔纹。

徐俊雄先生认为“三兔”代表“三世佛”,并初步探讨了三兔藻井的意蕴问题;英国人苏·安德鲁等列举了世界范围内广泛出现的三兔图案,认为三兔藻井图案是世界性图案,不过其文中列举的三兔图案出现时间都较晚,基本是在公元12—16世纪以后出现在西亚和欧洲等地。

就目前来看,关于三兔纹的寓意,主要有道家星象说和本生故事说两种观点。

第一种观点为道家星象说。

汉画像石“玉兔捣药”

汉漆器兔纹

公元前8世纪的西周时期,兔子的形象就已经开始出现于青铜器上。在汉代画像中,西王母身旁或月中捣药图像中也经常出现兔子,另外在汉漆器和魏晋南北朝时期的墓葬中也可见兔子形象。不难看出兔子形象在当时应用较为广泛,同时可以发现道仙思想此时已融入了佛教。

魏晋南北朝兔纹

早期莫高窟壁画中有星象图案出现,西魏晚期,日月星辰都有出现,早期中原石窟和墓葬中的莲花具有星象的含义。隋代三兔和莲花是作为整体同时出现的,隋代三兔莲花藻井图案和北朝洞窟藻井中的覆莲图案、星象图案之间有着密不可分的关系,三兔共耳莲花图案与中国本土文化中的莲荷崇拜、北斗崇拜、月神崇拜以及佛教信仰有密切关联,是中国传统道仙文化和佛教文化的有机结合。

第二种观点为本生故事说。

认为佛教空间中出现的图案应与佛教有关,而且佛经中有关于兔子舍身供养的故事,如《六度集经》中的《兔王本生》、《菩萨本缘经》中的《兔品》等佛经。在佛经中,兔子是佛本生之一,具有神圣的地位。《大唐西域记》卷七记载有兔子舍身救人而成神被送到月亮上的故事,“月中有兔”的传说由此流传。

“三兔”作为藻井的中心图案元素,在莫高窟出现的次数不多。隋代中期莫高窟的三兔图案,似有“横空出世”之感,因为在此前,世界各地佛教洞窟和中国传统装饰图案中从未见到三兔共耳图案。

莫高窟的三兔图案并非来自中亚、西亚,其或许在一定程度上受粟特式萨珊艺术的影响,但基本还是在中国传统图案的基础上发展、演变而来的。此外,中国自古就有“月中有兔”之说。故此,三兔共耳纹应是中国本土道仙文化和佛教思想结合的产物。

战国铜敦盖三兽纹

汉代瓦当三雁纹

纵观中国工艺美术史和中国图案史,除莫高窟外,虽未发现三兔共耳图案,但与此类似的图案却数量颇丰,如战国铜敦盖三兽纹、汉代瓦当三雁纹、西汉银铂三兽纹、汉代三鱼漆耳杯、西汉漆盘三辟邪纹等,不胜枚举。这可以佐证莫高窟的三兔共耳图案为中国本土原创图案而非外来图案,我们甚至可以大胆地认为三兔共耳图案就是敦煌本地画师在借鉴传统图案基础上的原创。

根据何在?第一,隋唐两代佛教日趋中国化,佛教艺术也日趋本土化,敦煌石窟艺术深受京洛艺术影响,隋唐时期莫高窟的主要图案几乎都可以从中原金银器、瓷器、铜镜、丝织品和墓葬装饰中找到依凭,但“三兔共耳”未在任何文物遗存中发现。

第二,苏·安德鲁女士等人认为“三兔共耳”图案可能是受粟特式萨珊波斯艺术影响的产物,但并未做任何佐证。而且从目前资料来看,我们没有发现粟特艺术和萨珊波斯艺术中有“三兔共耳”或与之类似设计手法的图案,粟特和波斯图案中的奇禽翼兽、神异鬼怪图案表现手法可称之为“借用”或“嫁接”,在设计思想上和“三兔共耳”之“共生”方法不同。相反,中国历代图案作品中有大量“共生”图案,部分和三兔共耳接近。因此,三兔共耳图案是中国传统图案设计思想的产物。

第三,隋代莫高窟集中出现三兔共耳图案与这一时期的三世思想有关。三兔共耳图案与洞窟内的壁画和塑像是一个整体,共同体现了洞窟的造窟思想。洞窟中的三只兔子是“前世”“今生”和“来世”的象征,三者循环往复,与佛教“因果报应”“因果循环”“生死轮回”之说相契合。

综上所述,笔者认为莫高窟“三兔共耳”图案是隋代佛教发展的特定阶段的产物,与三世思想影响下的造窟活动相关。敦煌画师(包括粟特画家群体)在这一时代背景下,借鉴中国传统图案表现方法,兼受外来文化的影响,在特定佛教思想背景下,根据洞窟营造思想和藻井图案整体需求而别出心裁创作了“三兔共耳”图案。

到中晚唐时期,莫高窟石窟艺术有向隋代和初唐回归的现象,三兔藻井在莫高窟再次出现。贞元二年(786 年),吐蕃占领沙州,敦煌与中原交往不畅,唐后期兴起的花鸟纹在莫高窟没有得到充分的发展。

不同民族与文化间的贸易往来和兼容并蓄是丝路地区的最大特征,三兔共耳图案可能因此以丝织品图饰或金属器物装饰的形式,沿着丝路由东向西传播。

耐人寻味的是,12至16世纪,当三兔共耳图案在西亚以及欧洲等地被广泛运用时,其在中国竟销声匿迹。其原因大概有两点:一是唐代以后植物纹样兴盛,动物纹样的主体地位被植物纹样取代;二是唐代以后有了更好的纹样取代三兔纹,例如中唐、晚唐、五代藻井中出现的狮子、迦陵频伽、孔雀、凤凰、龙等,共生图形如“一团和气”“四喜铜娃”“六子争头”等,它们更符合中国人的审美意趣。

来源:敦煌书坊 ,文章摘编自陈振旺著《隋及唐前期莫高窟藻井图案研究》

声明:转载此文是出于传递更多信息之目的。若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请作者持权属证明与本号联系,我们将及时更正、删除,谢谢。

,