第一章 工程地质

第一节 岩体的特征

岩体是岩石受节理、断层、层面及片理面等结构面切割而具有一定结构的、受地下水影响的多裂隙综合体。岩体和岩石的概念不同,岩石是矿物的集合体,岩体可能由一种或多种岩石组合,且在形成现实岩体的过程中,经受了构造变动、风化作用、卸荷作用等各种内外力地质作用的破坏和改造。

工程岩体有地基岩体、边坡岩体和地下工程围岩三类。在工程施工和使用过程中,工程岩体的稳 定性直接影响部分工程甚至整个工程的安全与稳定,决定工程的成功与失败,应高度重视。

一、岩体的结构

(一)岩体的构成

岩体的性质取决于岩石或土和结构面的性质。

1.岩石

(1)岩石的主要矿物

其中构成岩石的矿物,称为造岩矿物。 岩石中的石英含量越多,钻孔的难度就越大,钻头、钻机 等消耗量就越多。

由于成分和结构的不同,每种矿物都有自己特有的物理性质,如颜色、光泽、硬度等。 物理性质是鉴别矿物的主要依据。

矿物的颜色分为自色、他色和假色, 自色可以作为鉴别矿物的特征,而他色和假色则不能。

例如,依据颜色鉴定矿物的成分和结构,依据光泽鉴定风化程度,依据硬度鉴定矿物类别,如表1.1.1:

表1.1.1

矿物硬度表

|

硬度 |

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

6 |

7 |

8 |

9 |

10 |

|

矿物 |

滑石 |

石膏 |

方解石 |

萤石 |

磷灰石 |

长石 |

石英 |

黄玉 |

刚玉 |

金刚石 |

在实际工作中常用可刻划物品来大致测定矿物的相对硬度,如指甲约为 2~2.5 度,小刀约为5~5.5 度,玻璃约为 5.5~6 度,钢刀约为 6~7 度。

(2)岩石的成因类型及其特征

地球固体的表层是由岩石组成的硬壳——地壳,组成地壳的岩石按成因可分为岩浆岩(火成岩)、沉积岩(水成岩)和变质岩三大类。

1)岩浆岩

岩浆岩又称火成岩,是岩浆通过地壳运动,沿地壳薄弱地带上升冷却凝结后形成的岩石。

根据形成条件,岩浆岩分为喷出岩和侵入岩。

根据形成深度,侵入岩分为深成岩和浅成岩。

深成岩常形成岩基等大型侵入体,岩性一般较单一,以中、粗粒结构为主,致密坚硬,孔隙率小,透水性弱,抗水性强,故其常被选为理想的建筑基础,如花岗岩、正长岩、闪长岩、辉长岩;浅成岩 多以岩床、岩墙、岩脉等状态产出,有时相互穿插。颗粒细小,岩石强度高,不易风化,但这些小型侵入体与周围岩体的接触部位,岩性不均一,节理裂隙发育,岩石破碎,风化蚀变严重,透水性增大,如花岗斑岩、闪长玢岩、辉绿岩、脉岩。

喷出岩是指喷出地表形成的岩浆岩,一般呈原生孔隙和节理发育,产状不规则,厚度变化大, 岩性很不均匀,比侵入岩强度低,透水性强,抗风能力差,如流纹岩、粗面岩、安山岩、玄武岩、火山碎屑岩。

2)沉积岩

沉积岩是在地壳表层常温常压条件下,由风化产物、有机物质和某些火山作用产生的物质,经风化、搬运、沉积和成岩等一系列地质作用而形成的层状岩石。沉积岩的构造,是沉积岩各个组成部分的空间分布和排列方式。常见的构造有层理构造、层面构造、结核(与周围沉积岩不同的、规模不大的团块体)、生物成因构造(如生物礁体、叠层构造、虫迹、虫孔等)。根据沉积岩的组成成分、结 构、构造和形成条件,可分为碎屑岩(如砾岩、砂岩、粉砂岩)、黏土岩(如泥岩、页岩)、化学岩及生物化学岩类(如石灰岩、白云岩、泥灰岩)等。

3)变质岩

变质岩是地壳中原有的岩浆岩或沉积岩,由于地壳运动和岩浆活动等造成物理化学环境的改变, 使原来岩石的成分、结构和构造发生一系列变化,所形成的新的岩石。

变质岩的构造主要有板状构造(平行、较密集而平坦的破裂面分裂岩石成板状体)、千枚状构造(岩石呈薄板状)、片状构造(含大量呈平行定向排列的片状矿物)、片麻状构造(粒状变晶矿物间 夹鳞片状、柱状变晶矿物并呈大致平行的断续带状分布)、块状构造(矿物均匀分布、结构均一、无定向排列,如大理岩、石英岩等)。

三大类岩石的主要区别。根据上述三大类岩石的特征描述,现将它们之间的主要区别归纳如表1.1.2:

表 1.1.2 岩浆岩、沉积岩和变质岩的地质特征表

|

岩类地 质特征 |

岩浆岩 |

沉积岩 |

变质岩 |

|

主要矿 物成分 |

全部为从岩浆岩中析出的 原生矿物,成分复杂,但 较稳定。浅色的矿物有石 英、长石、白云母等;深色的矿物有黑云母、角闪 石、辉石、橄榄石等 |

次生矿物占主要地位 成分单一,一般多不 固定。常见的有石英、 长石、白云母、方解 石、白云石、高岭石 等 |

除具有变质前原来岩石的矿物,如 石英、长石、云母、角闪石、辉石、方解石、白云石、高岭石等外,尚有经变质作用产生的矿物,如石榴子石、滑石、绿泥石、蛇纹石等 |

|

结构 |

以结晶粒状、斑状结构为特征 |

以碎屑、泥质及生物碎屑结构为特征、部分为成分单一的结晶结构,但肉眼不易分辨 |

以变晶结构为特征 |

|

构造 |

具块状、流纹状、气孔状、杏仁状构造 |

具层理结构 |

多具片理结构 |

|

成因 |

直接由高温熔融的岩浆形成 |

主要由先成岩石的风化产物,经压密、胶结、重结晶等成岩作用而形成 |

由先成的岩浆岩、沉积岩和变质岩,经变质作用而形成 |

三种岩类主要矿物成分分析表

|

岩类地质特征 |

岩浆岩 |

沉积岩 |

变质岩 |

|

主要矿物成分 |

石英、长石 | ||

|

白云母 | |||

|

方解石、白云石、高岭石 | |||

|

角闪石、辉石 |

角闪石、辉石 | ||

|

黑云母、橄榄石 |

云母、石榴子石、滑石、绿泥石、蛇纹石 | ||

2.土

土是岩石在风化作用下形成的大小悬殊的颗粒,在各种自然环境中形成的堆积物。

(1)土的组成。土是由颗粒(固相)、水溶液(液相)和气(气相) 所组成的三相体系。

根据组成土的固体颗粒矿物成分的性质及其对土的工程性质影响不同,组成土的固体颗粒矿物可分为原生矿物、不溶于水的次生矿物、可溶盐类及易分解的矿物、有机质四种。

(2)土的结构和构造。土的结构是指土颗粒本身的特点和颗粒间相互关联的综合特征,一般可分为两大基本类型:

1) 单粒结构。也称散粒结构,是碎石(卵石)、砾石类土和砂土等无黏性土的基本结构形式,其对土的工程性质影响主要在于其松密程度。

2) 集合体结构。也称团聚结构或絮凝结构,这类结构为黏性土所特有。黏性土组成颗粒细小,表面能大,颗粒带电,沉积过程中粒间引力大于重力,并形成结合水膜连接,使之在水中不能以单个颗粒沉积下来,而是凝聚成较复杂的集合体进行沉积。

(3)土的分类。

1)根据有机含量分类。根据土中有机质含量,分为无机土、有机质土、泥炭质土和泥炭。

2)根据颗粒级配和塑性指数分类。根据颗粒级配和塑性指数分为碎石土、砂土、粉土和黏性土。

碎石土是粒径>2mm 的颗粒含量超过全重 50%的土;根据颗粒级配和颗粒形状分为漂石、块石、卵 石、碎石、圆砾和角砾;

砂土是粒径>2mm 的颗粒含量不超过全重 50%,且粒径>0.075mm 的颗粒含量超过全重 50%的土;

黏性土是塑性指数> 10 的土。分为粉质黏土和黏土; 粉土是粒径大于 0.075 的颗粒不超过全重 50%,且塑性指数≤10 的土。

3)根据地质成因分类。土可分为残积土、坡积土、洪积土、冲击土、淤积土、冰积土和风积土等。

4)根据颗粒大小及含量分类。土可分为巨粒土、粗粒土、细粒土等。如图 1.1.1 所示。

- 填土。

- 素填土。素填土是由碎石、砂土、粉土或黏性土等一种或几种材料组成的填土。一般密实度较差,但若堆积时间较长,由于土的自重压密作用,也能达到一定密实度。如堆填时间超过10年的黏性土、超过5年的粉土、超过2年的砂土,均具有一定的密实度和强度,可以作为一般建筑物的天然地基。

- 杂填土。杂填土是含有大量杂物的填土。试验证明, 以生活垃圾和腐蚀性及易变性工业废料为主要成分的杂填土,一般不宜作为建筑物地基。主要以建筑垃圾或一般工业废料组成的杂填土,采用适当的措施进行处理后可作为一般建筑物地基。

- 冲填土。其含水量大,透水性较弱,排水固结差,一般呈软塑或流塑状态,比同类自然沉积饱 和土的强度低、压缩性高。

2.特殊土的工程性质

(1)软土。泛指淤泥及淤泥质土。天然孔隙比e大于或等于1.0。具有高含水量、高孔隙性、低渗透性、高压缩性、低抗剪强度、较显著的触变性和蠕变性等特性。

(2)湿陷性黄土。在天然含水量时一般呈坚硬或硬塑状态,具有较高的强度和低的或中等偏低的 压缩性,但遇水浸湿后,强度迅速降低,有时即使在其自重作用下也会发生剧烈的沉陷。湿陷性黄土受水浸湿后,在其自重压力下发生湿陷的,称为自重湿陷性黄土。而在其自重压力与附加压力共同作用下才发生湿陷的,称为非自重湿陷性黄土。在自重湿陷性黄土地区修筑渠道,初次放水时就可能产生地面下沉,两岸出现与渠道平行的裂缝。

管道漏水后由于自重湿陷可能导致管道折断。路基受水后由于自重湿陷而发生局部严重坍塌。地基土的自重湿陷往往使建筑物发生很大的裂缝或使砖墙倾斜,甚至使一些很轻的建筑物也受到破坏。

(3)红黏土。天然含水量高、密度小、塑性高,通常呈现较高的强度和较低的压缩性,不具有湿陷性。由于塑限很高,所以尽管天然含水量高,一般仍处于坚硬或硬可塑状态,甚至饱水的红黏土也是坚硬状态的。

(4)膨胀土。含有大量的强亲水性黏土矿物成分,具有显著的吸水膨胀和失水收缩,且胀缩变形往复可逆。在天然条件下一般处于硬塑或坚硬状态,强度较高,压缩性较低易被误认为是工程性能较好的土,但一旦地表水浸入或地下水位上升使含水量剧烈增大,或土的原状结构被扰动时,土体会骤然强度降低、压缩性增高。这显然是由于土的内摩擦角和内聚力都相应减小及结构强度破坏的缘故。

结论:

土的塑性指数愈大,可塑性就愈强。液限指数愈大,土质愈软。

3.结构面

结构面是切割岩体的各种地质界面的统称,是一些具有一定方向,延展较广较薄的二维地质界面, 如层面、沉积间断面、节理、裂隙、裂缝、断层等,也包括厚度较薄的软弱夹层。

结构面的特征是影响结构面强度及其他性能的重要因素,一般从方位、间距、延续性、粗糙度、结构面侧壁强度、张开度、充填物、渗流、节理组数、块体大小等方面来描述结构面的特征。

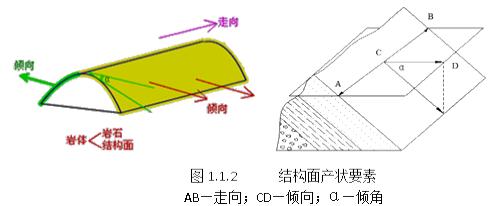

层面、节理、裂隙、裂缝、断层等结构面的空间位置定义为结构面的产状。

结构面的产状由走向、倾向和倾角三个要素表示,如图 1.1.2 所示。层面的产状还代表所在岩层 的产状,即表示所在岩层的空间位置。

(1)结构面走向,即结构面在空间延伸的方向,用结构面与水平面交线即走向线的方位角或方向 角表示。走向线两端延伸方向均是走向,虽相差 180°,但是表示的是同一走向。

(2)结构面的倾向,即结构面在空间的倾斜方向,用垂直走向顺倾斜面向下引出的一条射线对水平面投影的指向。

(3)结构面的倾角,即结构面在空间倾斜角度的大小,用结构面与水平面所夹的锐角表示。

节理组数的多少决定了岩石的块体大小及岩体的结构类型,可以根据节理组数划分结构面发育程度。

4.地质构造

(1)水平构造和单斜构造。

水平构造是虽经构造变动的沉积岩层,仍基本保留形成时的原始水平产状的构造。先沉积的老岩层在下,后沉积的新岩层在上。

单斜构造是原来水平的岩层,在受到地壳运动的影响后,产状发生变动形成岩层向同一个方向倾 斜的构造,这种产状往往是褶曲的一翼、断层的一盘,或者是局部地层不均匀的上升或下降形成的。

(2)褶皱构造

褶皱构造是组成地壳的岩层受构造力的强烈作用,使岩层形成一系列波状弯曲而未丧失其连续性的构造,它是岩层产生的塑性变形。绝大多数褶皱是在水平挤压力作用下形成的,但也有少数是在垂 直力或力偶作用下形成的。褶皱构造在层状岩层常见,在块状岩体中则很难见到。

对于隧道工程来说,褶曲构造的轴部是岩层倾向发生显著变化的地方,是岩层应力最集中的地方,容易遇到工程地质问题,主要是由于岩层破碎而产生的岩体稳定问题和向斜轴部地下水的问题。隧道一般从褶曲的翼部通过是比较有利的。

◆背斜褶曲是岩层向上拱起的弯曲,以褶曲轴为中心向两翼倾斜。当地面受到剥蚀而出露有不同地质年代的岩层时,较老的岩层出现在褶曲的轴部,从轴部向两翼,依次出现的是较新的岩层。

◆向斜褶曲,是岩层向下凹的弯曲,其岩层的倾向与背斜相反,两翼的岩层都向褶曲的轴部倾斜。当地面遭受剥蚀, 在褶曲轴部出露的是较新的岩层,向两翼依次出露的是较老的岩层。

◆对于深路堑和高边坡来说,当路线垂直岩层走向, 1 或路线与岩层走向平行但岩层倾向与边坡倾向相反时,对路基边坡的稳定性是有利的。不利的情况是路线走向与岩层的走向平行,边坡与岩层的倾向一致,最不利的情况是路线与岩层走向平行,岩层倾向与路基边坡一致,而边坡的倾角大于(陡于)岩层的倾角。

(3)断裂构造

断裂构造是构成地壳的岩体,受力作用发生变形,当变形达到一定程度后,使岩体的连续性和完整性遭到破坏,产生各种大小不一的断裂。它是地壳上层常见的地质构造,其分布很广,特别在一些断裂构造发育的地带,常成群分布,形成断裂带。根据岩体断裂后两侧岩块相对位移的情况,将其分为裂隙和断层两类。

1)裂隙

裂隙,也称为节理,是存在于岩体中的裂缝,是岩体受力断裂后两侧岩块没有显著位移的小型断裂构造。一般用裂隙率(岩石中裂隙的面积与岩石总面积的百分比)表示,裂隙率越大,表示岩石中的裂隙越发育。

表 1.1.3 裂隙发育程度分级及对工程的影响表

|

发育程 度等级 |

基本特征 |

对工程的影响 |

|

裂隙不发育 |

裂隙 1~2 组,规则,构造型,间距在 1m 以上,多 为密闭裂隙。岩体被切割成巨块状 |

对基础工程无影响,在不含水 且无其他不良因素时,对岩体 稳定性影响不大 |

|

裂隙较发育 |

裂隙 2~3 组,呈 X 型, 较规则,以构造型为主,多 数间距大于 0.4m,多为密闭裂隙,少有填充物。岩 体被切割成大块状 |

对基础工程影响不大,对其他 工程可能产生相当影响 |

|

裂隙发育 |

裂隙 3 组以上, 不规则,以构造型或风化型为主, 多数间距小于 0.4m,大部分为张开裂隙,部分有填 充物。岩体被切割成小块状 |

对工程建筑物可能产生很大影 响 |

|

裂隙很 发育 |

裂隙 3 组以上,杂乱,以风化型和构造型为主,多 数间距小于 0.2m,以张开裂隙为主,一般均有填充 物。岩体被切割成碎石状 |

对工程建筑物产生严重影响 |

注:裂隙宽度:密闭裂隙<1mm;微张裂隙为 1~3mm;张开裂隙为 3~5mm;宽张裂隙>5mm。

根据裂隙的成因。将其分为构造裂隙和非构造裂隙两类。

①构造裂隙。构造裂隙是岩体受地应力作用随岩体变形而产生的裂隙。所以它在空间分布上具有一定的规律性。按裂隙的力学性质,可将构造裂隙分为张性裂隙和扭(剪)性裂隙。张性裂隙主要发育在背斜和向斜的轴部,裂隙张开较宽,断裂面粗糙,一般很少有擦痕,裂隙间距较大且分布不匀,沿走向和倾向都延伸不远;扭(剪)性裂隙,一般出现在褶曲的翼部和断层附近。

②非构造裂隙。非构造裂隙是由成岩作用、外动力、重力等非构造因素形成的裂隙。如岩石在形成过程中产生的原生裂隙、风化裂隙以及沿沟壁岸坡发育的卸荷裂隙等。其中具有普遍意义的是风化裂隙,其主要发育在岩体靠近地面的部分, 一般很少达到地面下10~15m的深度。裂隙分布零乱,没有规律性,使岩石多成碎块,沿裂隙面岩石的结构和矿物成分也有明显变化。岩体中的裂隙,在工程上除有利于开挖外,对岩体的强度和稳定性均有不利的影响。破坏了岩体的整体性,促进了岩体的风化速度,增强了岩体的透水性,进而使岩体的强度和稳定性降低。

2)断层

断层是岩体受力作用断裂后,两侧岩块沿断裂面发生显著相对位移的断裂构造。

①断层要素。断层一般由四个部分组成。

a.断层面和破碎带

b.断层线

c.断盘

d.断距

②断层基本类型。根据断层两盘相对位移的情况,可分为正断层、逆断层、平推断层。

正断层是上盘沿断层面相对下降,下盘相对上升的断层。它一般是受水平张应力或垂直作用力使上盘相对向下滑动而形成的,所以在构造变动中多在垂直于张应力的方向上发生,但也有沿已有的剪节理发生。

逆断层是上盘沿断层面相对上升,下盘相对下降的断层。它一般是由于岩体受到水平方向强烈挤压力的作用,使上盘沿断面向上错动而成。 断层线的方向常和岩层走向或褶皱轴的方向近于一致,和压应力作用的方向垂直。断层面从徒倾角至缓倾角都有。

平推断层是由于岩体受水平扭应力作用,使两盘沿断层面发生相对水平位移的断层。由于多系受剪(扭)应力形成,因此大多数与褶皱轴斜交,与 “X”节理平行或沿该节理形成,其倾角一般是近于直立的。这种断层的破碎带一般较窄,沿断层面常有近水平的擦痕。

(二)岩体结构特征

1.结构体特征

2.岩体结构类型

岩体结构的基本类型可分为整体块状结构、层状结构、碎裂结构和散体结构。

(1) 整体块状结构。结构面稀疏、延展性差、结构体块度大且常为硬质岩石,整体强度高,变形特征接近于各向同性的均质弹性体,变形模量、承载能力与抗滑能力均较高,抗风化能力一般也较强。这类岩体具有良好的工程地质性质,往往是较理想的各类工程建筑地基、边坡岩体及地下工程围岩。

(2) 层状结构。作为工程建筑地基时,其变形模量和承载能力一般均能满足要求。但当结构面结合力不强,有时又有层间错动面或软弱夹层存在,则其强度和变形特性均具各向异性特点,一般沿层面方向的抗剪强度明显比垂直层面方向的更低,特别是当有软弱结构面存在时,更为明显。这类岩体作为边坡岩体时,一般来说,当结构面倾向坡外时要比倾向坡里时的工程地质性质差得多。

(3) 碎裂结构。层状碎裂结构和碎裂结构岩体变形模量、承载能力均不高,工程地质性质较差。

(4) 散体结构。岩体节理、裂隙很发育,岩体十分破碎,岩石手捏即碎,属于碎石土类,可按碎石土类考虑。

二、岩体的力学特性

(一)岩体的变形特征

岩体的变形通常包括结构面变形和结构体变形两个部分。设计人员所关心的主要是岩体的变形特性。岩体变形参数是由变形模量或弹性模量来反映的。

不同岩体具有不同的流变特性。一般有蠕变和松弛两种表现形式。试验和工程实践表明, 岩石和岩体均具有流变性。

(二)岩体的强度性质

由于岩体是由结构面和各种形状岩石块体组成的,所以,其强度同时受二者性质的控制。一般情况下,岩体的强度既不等于岩块岩石的强度,也不等于结构面的强度,而是二者共同影响表现出来的强度。但在某些情况下,可以用岩石或结构面的强度来代替。如当岩体中结构面不发育,呈完整结构时,岩石的强度可视为岩体强度。如果岩体沿某一结构面产生整体滑动时,则岩体强度完全受结构面强度控制。

三、岩体的工程地质性质

(一)岩石的工程地质性质

1.岩石的物理力学性质

(1)岩石的主要物理性质

1)重量

岩石的重量是岩石最基本的物理性质之一,一般用比重和重度两个指标表示。岩石重度的大小决定于岩石中矿物的比重、岩石的孔隙性及其含水情况。

一般来讲,组成岩石的矿物比重大,或岩石的孔隙性小,则岩石的重度就大。在相同条件下的同一种岩石,重度大就说明岩石的结构致密、孔隙性小,岩石的强度和稳定性也较高。

2)孔隙性

岩石的孔隙性用孔隙度表示,反映岩石中各种孔隙的发育程度。未受风化或构造作用的侵入岩和某些变质岩,其孔隙度一般是很小的,而砾岩、砂岩等一些沉积岩类的岩石,则经常具有较大的孔隙。

3)吸水性

岩石的吸水率与岩石孔隙度的大小、孔隙张开程度等因素有关。岩石的吸水率大,则水对岩石颗粒间结合物的浸润、软化作用就强,岩石强度和稳定性受水作用的影响也就越显著。

4)软化性

用软化系数作为岩石软化性的指标,在数值上等于岩石饱和状态下的极限抗压强度与风干状态下极限抗压强度的比。其值越小,表示岩石的强度和稳定性受水作用的影响越大。

5)抗冻性

在高寒冰冻地区,抗冻性是评价岩石工程性质的一个重要指标。

(2)岩石主要力学性质

1)岩石的变形

岩石受力作用会产生变形,在弹性变形范围内用弹性模量和泊桑比两个指标表示。

2)岩石的强度

岩石受力作用破坏,表现为压碎、拉断和剪切等,故有抗压强度、抗拉强度和抗剪强度等。

a.抗压强度。抗压强度是岩石在单向压力作用下抵抗压碎破坏的能力,是岩石最基本最常用的力学指标。岩石的抗压强度相差很大,胶结不良砾岩和软弱页岩的小于 20MPa。坚硬岩浆岩的大于245MPa。

b.抗拉强度。抗拉强度是岩石抵抗拉伸破坏的能力,在数值上等于岩石单向拉伸破坏时的最大张应力。

c.抗剪强度。抗剪强度是指岩石抵抗剪切破坏的能力,在数值上等于岩石受剪破坏时的极限剪应力。在一定压应力下岩石剪断时,剪切面上的最大剪应力,称为抗剪断强度,其值一般都比较高。抗剪强度是沿岩石裂隙或软弱面等发生剪切滑动时的指标,其强度远远低于抗剪断强度。

三项强度中,岩石的抗压强度最高,抗剪强度居中,抗拉强度最小。抗剪强度约为抗压强度的10%~40%,抗拉强度仅是抗压强度的2%~16%。岩石越坚硬,其值相差越大,软弱岩石的差别较小。

岩石的抗压强度和抗剪强度,是评价岩石(岩体)稳定性的主要指标,是对岩石(岩体)的稳定性进行定量分析的依据。

- 土体的工程地质性质

1.土的物理力学性质

(1)土的主要性能参数

1)土的含水量。

2)土的饱和度。土的饱和度是土中被水充满的孔隙体积与孔隙总体积之比,饱和度 Sr 越大,表明土孔隙中充水愈多。Sr<50%是稍湿状态,Sr 在 50%~80%之间是很湿状态,Sr>80%是饱水状态。

3)土的孔隙比。是土中孔隙体积与土粒体积之比,反映天然土层的密实程度,一般孔隙比小于 0.6 的土是密实的低压缩性土,大于 1.0 的土是疏松的高压缩性土。

4)土的孔隙率

5)土的塑性指数和液性指数

碎石土和砂土为无黏性土,紧密状态是判定其工程性质的重要指标。颗粒小于粉砂的是黏性土,黏性土的工程性质受含水量的影响特别大。

黏性土的界限含水量,有缩限、塑限和液限。液限和塑限的差值称为塑性指数,它表示黏性土处 在可塑状态的含水量变化范围。 塑性指数愈大,可塑性就愈强。黏性土的天然含水量和塑限的差值与塑性指数之比,称为液限指数。液限指数愈大,土质愈软。

(2)土的力学性质

土的力学性质主要是压缩性和抗剪强度。土的压缩性是土在压力作用下体积缩小的特性。在土的自重或外荷载作用下,土体中某一个曲面上产生的剪应力值达到了土对剪切破坏的极限抗力时,土体就会沿着该曲面发生相对滑移而失稳。土对剪切破坏的极限抗力称为土的抗剪强度。

2.特殊土的工程性质

(1)软土。泛指淤泥及淤泥质土。天然孔隙比e大于或等于1.0。具有高含水量、高孔隙性、低渗透性、高压缩性、低抗剪强度、较显著的触变性和蠕变性等特性。

(2)湿陷性黄土。在天然含水量时一般呈坚硬或硬塑状态,具有较高的强度和低的或中等偏低的 压缩性,但遇水浸湿后,强度迅速降低,有时即使在其自重作用下也会发生剧烈的沉陷。湿陷性黄土受水浸湿后,在其自重压力下发生湿陷的,称为自重湿陷性黄土。而在其自重压力与附加压力共同作 用下才发生湿陷的,称为非自重湿陷性黄土。在自重湿陷性黄土地区修筑渠道,初次放水时就可能产 生地面下沉,两岸出现与渠道平行的裂缝。

管道漏水后由于自重湿陷可能导致管道折断。路基受水后由于自重湿陷而发生局部严重坍塌。地 基土的自重湿陷往往使建筑物发生很大的裂缝或使砖墙倾斜,甚至使一些很轻的建筑物也受到破坏。

(3)红黏土。天然含水量高、密度小、塑性高,通常呈现较高的强度和较低的压缩性,不具有湿陷性。由于塑限很高,所以尽管天然含水量高,一般仍处于坚硬或硬可塑状态,甚至饱水的红黏土也是坚硬状态的。

(4)膨胀土。含有大量的强亲水性黏土矿物成分,具有显著的吸水膨胀和失水收缩,且胀缩变形 往复可逆。在天然条件下一般处于硬塑或坚硬状态,强度较高,压缩性较低易被误认为是工程性能较好的土,但一旦地表水浸入或地下水位上升使含水量剧烈增大,或土的原状结构被扰动时,土体会骤然强度降低、压缩性增高。这显然是由于土的内摩擦角和内聚力都相应减小及结构强度破坏的缘故。

(5)填土。

1)素填土。素填土是由碎石、砂土、粉土或黏性土等一种或几种材料组成的填土。一般密实度较 差,但若堆积时间较长,由于土的自重压密作用,也能达到一定密实度。如堆填时间超过 10 年的黏性土、超过 5 年的粉土、超过 2 年的砂土,均具有一定的密实度和强度,可以作为一般建筑物的天然地基。

2)杂填土。杂填土是含有大量杂物的填土。试验证明,以生活垃圾和腐蚀性及易变性工业废料为主要成分的杂填土,一般不宜作为建筑物地基。主要以建筑垃圾或一般工业废料组成的杂填土,采用适当的措施进行处理后可作为一般建筑物地基。

3)冲填土。其含水量大,透水性较弱,排水固结差,一般呈软塑或流塑状态,比同类自然沉积饱和土的强度低、压缩性高。

(三)结构面的工程地质性质

岩体的完整性、渗透性、稳定性和强度等物理力学性质取决于岩石和结构面的物理力学性质,很多情况是结构面的比岩石的影响大。对岩体影响较大的结构面的物理力学性质,主要是结构面的产状、延续性和抗剪强度。

延伸长度为5~10m的平直结构面,对地下工程围岩的稳定就有很大的影响,对边坡的稳定影响一般不大。

结构面的规模是结构面影响工程建设的重要性质。结构面分为Ⅰ~ Ⅴ级。

Ⅰ级控制工程建设地区的稳定性, 直接影响工程岩体稳定性。

Ⅳ结构面主要控制着岩体的结构、完整性和物理力学性质。

Ⅴ级结构面又称微结构面,常包含在岩块内,主要影响岩块的物理力学性质,控制岩块的力学性质。

Ⅱ 、Ⅲ级结构面往往是对工程岩体力学和对岩体破坏方式有控制意义的边界条件,它们的组合往往构成可能滑移岩体的边界面,直接威胁工程安全稳定性。

(四)地震的震级与烈度

1.地震震源

震源是深部岩石破裂产生地壳震动的发源地。震源在地面上的垂直投影称为震中。地震所引起的震动以弹性波的形式向各个方向传播,其强度随距离的增加而减小。地震波首先传达到震中,震中区受破坏最大,距震中越远破坏程度越小。地面上受震动破坏程度相同点的外包线称为等震线。

地震波通过地球内部介质传播的称为体波。体波分为纵波和横波,纵波的质点振动方向与震波传 播方向一致,周期短、振幅小、传播速度快;横波的质点振动方向与震波传播方向垂直,周期长、振 幅大、传播速度较慢。

体波经过反射、折射而沿地面附近传播的波称为面波,面波的传播速度最慢。

2.地震震级

地震是依据所释放出来的能量多少来划分震级的。释放出来的能量越多,震级就越大。中国科学院将地震震级分为五级: 微震、轻震、强震、烈震和大灾震。目前国际通用的李希特—古登堡震级是以距震中100km的标准地震仪所记录的最大振幅的μm的对数表示。如记录的最大振幅是10mm,即10000μm,取其对数等于 4,则为 4 级地震。

表 1.1.4 地震震级划分表

|

地震级别 |

表现 |

放能总量(J) |

仪器震级 |

|

微震 |

一般无震感 |

104~109 |

0~2.6 |

|

轻震 |

一般有震感 |

109~1011 |

2.6~3.8 |

|

强震 |

无害强震 |

1011~1013 |

3.8~4.8 |

|

有害强震 |

1013~1015 |

4.8~6 | |

|

烈震 |

破坏烈度 |

1015~1017 |

6~7 |

|

大毁坏震 |

1017~1019 |

7~8 | |

|

大灾震 |

毁灭性地震 |

1019~1021 |

>8.25 |

3.地震烈度

地震烈度,是指某一地区的地面和建筑物遭受一次地震破坏的程度。地震烈度不仅与震级有关,还和震源深度、距震中距离以及地震波通过介质条件(岩石性质、地质构造、地下水埋深)等多种因素有关。

地震烈度又可分为基本烈度、建筑场地烈度和设计烈度。

(1)基本烈度代表一个地区的最大地震烈度。

(2)建筑场地烈度也称小区域烈度,是建筑场地内因地质条件、地貌地形条件和水文地质条件的不同而引起的相对基本烈度有所降低或提高的烈度。一般降低或提高半度至一度。

(3)设计烈度是抗震设计所采用的烈度,是根据建筑物的重要性、永久性、抗震性以及工程的经 济性等条件对基本烈度的调整。设计烈度一般可采用国家批准的基本烈度,但遇不良地质条件或有特殊重要意义的建筑物,经主管部门批准,可对基本烈度加以调整作为设计烈度。

4.震级与烈度的关系

震级与地震烈度既有区别,又相互联系。一般情况下,震级越高、震源越浅,距震中越近,地震烈度就越高,一次地震只有一个震级,但震中周围地区的破坏程度,随距震中距离的加大而逐渐减小,形成多个不同的地震烈度区,它们由大到小依次分布。但因地质条件的差异,也可能出现偏大或偏小的烈度异常区。

,