日新月异的大埔县城。余灏 摄

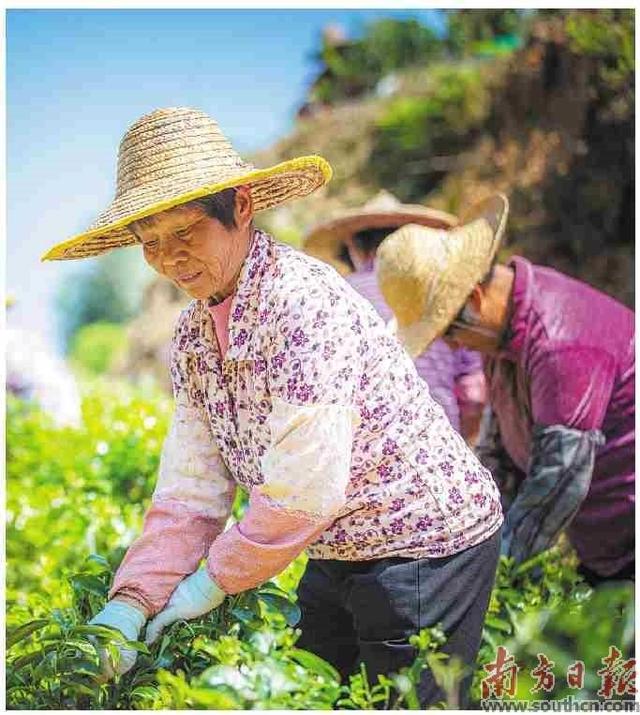

茶叶是大埔县农业支柱产业,带动村民增收致富。袁群华供图

活力大埔,潮起三江。

俯瞰大埔,依山傍水处,一座宜居宜业宜游新城正在崛起,气象万千满目新。回望过去十年,大埔处处展现出振兴发展的新姿态:高速公路从无到有、产业发展稳中求进、城乡旧貌换新颜、群众摘帽脱贫奔小康……

红色土地正在绿色崛起。作为广东首个原中央苏区县,大埔县把苏区精神转化为接续奋斗的动力与实际行动,把政策红利转化为振兴发展成果。

展望未来之路,大埔县将深入实施县委“1568”思路举措,以满足人民日益增长的美好生活需要为根本目的,统筹发展和安全,推进治理体系和治理能力现代化,打造绿色发展先行地,推动大埔全面振兴发展。

●南方日报记者 马吉池

通讯员 余灏 罗文燕

发展为先

县域经济提质增效底气更足

“后发展更要大发展,欠发达更要多发力。”在大埔县第十三次党代会上,推动高质量发展的呼声更为迫切。多年来,大埔县坚持把加快发展作为第一要务,坚定不移打基础、利长远。

夯实实体经济基础,十年来,大埔紧抓“实业富县”目标不放松,目前已明晰重点板块产业发展定位,大力培育发展先进材料(半导体、新型陶瓷)、新能源(电力)、先进制造业特色实体产业集群。

电力产业是大埔拉动经济增长的主要产业。目前,大埔已绘就施工图——坚持火、水、光并举发展新能源(电力)项目。今年,韩江高陂水利枢纽工程全面投产发电、广东粤电大埔发电有限公司二期(200万千瓦)项目开工,随着光伏发电、抽水蓄能电站等项目的持续推进,将为大埔加快振兴发展提供源源不断的“绿色动力”。

先进制造业是大埔培育经济发展新动能的方向。以电池制造为主的博富能从2005年建成投产、2013年达到规模以上企业标准、2021年实现产值3.08亿元,产量和产值不断攀升,投资1.5亿元的自动化锂离子生产线已动工建设,将生产用于新能源电动车的动力电池。消费电子产业链上企业鸿富瀚2020年实现“当年动工、当年投产、当年上规”。同时,从事3C功能性材料及新能源电池材料研发生产的嘉颖新材料、从事5G高性能新材料研发生产的鸿翔瑞材料等一批链上项目陆续入驻,大埔新兴产业的比重不断增加,经济产业结构不断优化,产业链条脉络逐渐明晰,当地有了支撑县域经济发展的新引擎。

陶瓷是大埔基础较为深厚的传统产业,当地正不断推动陶瓷产业运用新材料、新技术转型升级,打造广东省重要陶瓷生产基地和国家级外贸转型升级示范基地。

产业园区是发展实体经济的重要载体。近年来,大埔发挥园区集聚效应,县城工业小区于2018年被认定为集聚区,享受省级产业转移相关政策,在投资总额达到21.6亿元的7个制造业项目基础上,规划建设二期(半导体先进材料产业园)项目。广州海珠(大埔)产业转移工业园拥有国家高新技术陶瓷企业28家,并在此基础上规划建设科创园和新型陶瓷产业园。同时,推进省级蜜柚现代农业产业园扩容提质项目,强化实体发展承载能力,园区呈现出强劲的发展势头。

着眼于长远,多年来大埔始终坚持绿色发展理念,打通绿水青山和金山银山双向转化通道。2020年,国家重点生态功能区县域考核大埔居全省第一,是全省唯一获评国家重点生态功能区“优秀县”。与此同时,大埔作为广东省首个被认定的原中央苏区县,正全力争取国家和省出台的系列支持革命老区振兴发展政策扶持,将政策红利转化为振兴发展成果,县域经济发展实现提质增效,加快发展的信心更强、底气更足。

城乡皆美

“三农”发展跨上新台阶

9月,大埔希望的田野上奏响丰收序曲。全县约21.9万亩蜜柚成熟,陆续销往四面八方,果农接订单、发快递,忙得两脚不沾地;各个乡镇里,原来撂荒的农田里已是稻浪翻滚,正酝酿秋的收获……

十年来,大埔始终把做好“三农”工作作为重中之重,使农业综合生产能力稳步提升,农村发展活力持续释放,农民收入稳步较快增长,农民生活水平不断提高,获评“2018—2020年度广东省乡村振兴先进集体”。

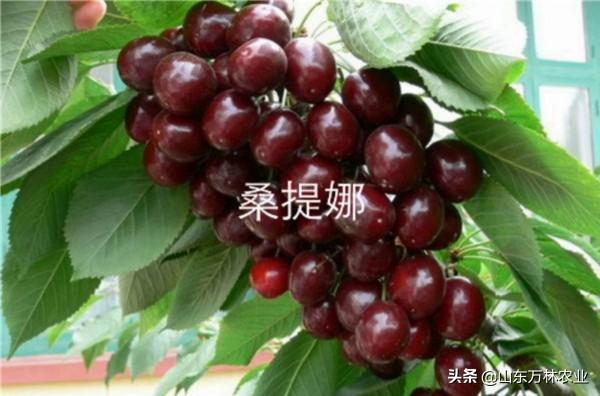

农业更强——做强乡村产业振兴大文章,大埔念好“山”字经,形成“山上绿色银行、山中党旗飘扬、山下现代厂房、山外流通市场”的格局。围绕县委“1568”思路举措,大埔县做精特色现代农业,以创建省级数字农业试点县为着力点,发挥蜜柚、茶叶省级现代农业产业园辐射带动作用,开展“万企兴万村”“一村一品、一镇一业”行动,加快构建现代农业体系。

农村更美——大埔一体发力,人居环境不断改善,基础设施日臻完善,城乡面貌焕然一新。在县城,“九街一场”和西湖公园等提质升级工程完成,中央城、奥园综合体等优质小区拔地而起,荣获“国家卫生县城”称号,扩容提质加快;在乡镇,高陂镇南部交通经济中心雏形初现、大麻商贸古镇再现活力、茶阳千年古镇焕发新机,三河红色小城镇、百侯历史文化小城镇等建设步伐加快,“一主三附多点”城镇发展架构初步形成,乡村振兴步伐稳健。

农业更强——大埔推广“产业园 龙头企业 基地 农户”模式,联农带农效应愈发显著。其中大埔县的农业支柱产业,蜜柚辐射带动7万多户、茶叶辐射带动2万多户参与发展,实现年人均增加收入4000元以上。

过去的十年,大埔按照“传承红色、留住绿色、保护古色”的工作思路,续写乡村振兴新篇章。以去年代表梅州市参加全省“乡村振兴大擂台”比赛的三河镇为例,三河坝战役纪念园延续红色基因之“脉”、蜜柚等产业带领村民种出“绿色财富”、汇城村“复活”古村新活力……在“红、绿、古”三色资源交相辉映下,该镇成为全县乡村振兴的典型,宜居宜业宜游的红色小镇呼之欲出。

以全域全面振兴为目标,大埔着力打造枫朗镇红色党建引领绿色发展、高陂镇桃源镇“人居环境 陶瓷”、茶阳省际边界示范带等乡村振兴示范带,西河镇“十村联动”等省级新农村示范片,让美丽乡村成为亮丽风景。

民生为本

群众共享发展成果

“日子真是一年比一年好!”在距离大埔县茶阳镇中心1公里的小山村群丰村,脱贫户傅塔琼刚结束上午村里的保洁工作,正在吆喝后山的鸡鸭“吃饭”。兼顾养殖和保洁这两份工作,傅塔琼的收入大大增加,生活发生了翻天覆地的变化。

过去十年,大埔着眼于拔“穷根”,越来越多的人像傅塔琼一样,收获了稳稳的幸福。全县建档立卡贫困户4560户9991人全部脱贫,全县农村居民人均年可支配收入从2016年的1.15万元提升到2021年的1.72万元。面对脱贫攻坚这场“大考”,大埔用行动交出了完美答卷——代表梅州市接受省考,五年综合成绩位列第一方阵。

如何守好民心,关键要看民生保障的力度。多年来,大埔以百姓诉求为导向,以群众满意为根本,坚持八成以上财政支出用于民生事业,凝心聚力织牢民生保障网,努力办好民生实事。

教育资源进一步优化,家门口的好学校不断增加。近年来,大埔投入13.45亿元推进西岭实验学校、城东实验学校、虎山中学教学楼、高陂镇实验学校等项目建设,新增学位8990个;成立县教育发展基金会,完成县管校聘工作,创建国家级农村职业教育和成人教育示范县、广东省推进教育现代化先进县,不断缩小城乡及校际教育水平差距。

为了让群众就近看上病、看好病,大埔投入16.7亿元新建(改扩建)医院22间,完成村卫生站规范化建设232间,县人民医院改扩建一期、县中医医院迁建、县妇幼保健院改扩建等项目相继投入使用,县妇幼保健院被评为全市首家县级二甲妇幼保健院,“看病难、看病贵、看病累”问题在大埔逐步得到破解。

就业亦是民生保障的重点。大埔大力实施“粤菜师傅”“广东技工”“南粤家政”三项工程,让返乡创业就业不再是群众的一种奢望。

此外,大埔还成功创建平安中国建设示范县,切实将平安触角延伸至家庭、扩展至村组,积小平安为大平安;大力推广基层议事决策“板凳会议”和群众参与公益“功德银行”等模式,打造文明乡风建设示范村,进一步培育文明乡风、良好家风、淳朴民风,传递崇德向善正能量,着力营造平安和谐的社会环境。

在大埔民生福祉大幅改善的重要十年里,一系列民生工程落地见效,一桩桩、一件件民生实事温润着百姓心田,书写了一张张催人奋进、温暖人心的民生答卷。

数说发展

●2021年全县生产总值100.27亿元,比2016年增长27%

●2021年全体居民人均可支配收入22331元,比2016年增长45.3%。其中农村居民人均可支配收入从2016年的1.15万元提升到2021年的1.72万元

●2021年规上工业增加值17.3亿元,比2016年增长29%

●投入121.5亿元建设大交通促进大发展,2021年公路通车里程3580.4公里,比2016年增长22.6%

记者观察

五大路径八大行动

谋划大埔新五年

“现在大潮高速通了,镇与镇、村与村之间也铺了柏油路。”看着灯火通明的县城街道,今年国庆节假期返乡的市民丘叔不禁感叹道。

十年时间,大埔山乡发生了巨变。然而,经济发展基础弱、城乡差距大、民生领域短板多、交通网络不完善,仍是大埔最大的实际。

大埔正处在一个大有可为、理应有为和必有作为的战略机遇期、发展关键期。大埔县提出“1568”思路举措,明确了未来五年发展的总体要求、奋斗目标、主要任务,即坚持“一个统领”,走好“五大发展路径”,推动“六个走在前列”,实施“八大行动”。

坚持“一个统领”,即以加强党的全面领导为统领,凝聚起接续奋斗推动大埔全面振兴发展的强大合力。

走好“五大发展路径”,建设忠诚担当的原中央苏区县、秀美宜居的绿色生态县、文化繁荣的人文毓秀县、产业兴旺的创新活力县、和谐有序的平安法治县。

推动“六个走在前列”,全力推进乡村振兴、基层党建、特色产业发展和生态文明建设、文化建设、平安建设6个方面重点工作,奋力实现走在全市前列。

擘画蓝图定方向,久久为功立潮头。大埔县以“八大行动”勾勒未来五年的施工图。

以提质增效为重点,实施产业升级行动。大埔坚持强龙头、补链条、聚集群,做精特色现代农业、做强陶瓷电力产业、做大健康养生产业、做优文化旅游产业、做特新兴产业,构建现代产业的“四梁八柱”。

以产业园区为载体,实施招才引智行动。大埔着力抓好招商引资、招才引智,打造经济高质量发展主阵地。

以重大项目为抓手,实施有效投资行动。大埔在特色产业、交通水利、城镇建设、民生生态、红色资源保护利用等领域,积极争取促转型、补短板、增后劲的重大项目。

围绕生态提升、乡村建设、魅力新城、平安大埔、民生幸福等相关行动指南,大埔还提出了系列小目标:到2023年创建全国基层法治治理体系示范县、创建一批“洁净社区”“美丽街区”“精品小区”,到2024年创建县级国家森林城市,到2025年创建国家级生态文明建设示范县和全省乡村振兴先行示范县……

蓝图已经绘就,美好的现实仍须策马扬鞭。

发展亮点

夯实党建基础

凝聚振兴力量

有了党支部当“领头羊”,大东镇进滩村摘掉“软弱涣散”和“贫困”两顶帽子;有了建在产业链上的党支部,光德镇上漳村茶叶产业发展立起“主心骨”……

乡村振兴离不开农村基层党组织这个战斗堡垒。近年来,大埔持续从红色资源中汲取精神滋养和前进动力,推动与党建深度融合,增强基层组织力,有效带动各类组织、群众、资源共同参与城乡建设,为推动农业强起来、农村活起来、农民富起来交出亮眼的成绩单。

2018年,进滩村还是软弱涣散村、省定贫困村,如今已成为全镇的标杆。“村党支部由‘软’到‘硬’的转变,在于把党建活力转化为脱贫攻坚、乡村振兴的动力,带动村民建设美丽家园的热情,让群众日子越过越好。”进滩村党支部书记李秋琴说。

发挥基层党组织在乡村振兴中的引领作用,大埔各村(社区)以建好建强党支部为目标,自觉练好“内功”,推动乡村振兴。

党建的力量,更是全面助力村集体经济壮大发展。近年来,大埔县坚持党建引领,探索支部建在产业链上,构建“党支部 特色产业”模式,让集体经济发展有了依靠。

打造产业的秘诀,三河镇旧寨村给出的回答是:党建引领。旧寨村由党组织牵头发展蜜柚、灵芝种植产业,成立销售合作社,为群众提供支持,建立电商平台,统一对外销售,产业基础更稳。

为打通基层党组织壁垒,实现村与村之间、邻近村之间的资源优化配置,推动党建深度融合,近年来大埔还积极探索党建联建助力乡村振兴,推行“村 村”联动、“村 企”结对、“村 单位”共建,实现互促共赢。

汲取红色资源力量,大埔正在发生更大变革。全县有98处革命遗址,以三河坝战役纪念园为龙头,大埔打造红色三河小城镇、百侯历史文化小城镇等,形成红色大埔“月亮工程”、闽粤赣红色旅游胜地。大埔正不断发挥红色资源育人效能,凝聚起推动大埔老区苏区全面振兴发展的强大合力。

,