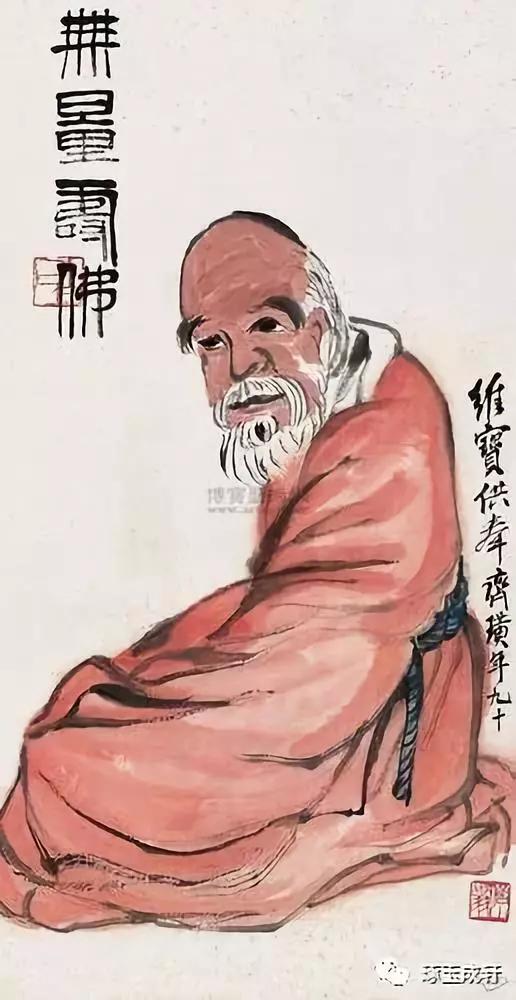

作者/阳光球

无量寿佛法号释全真,俗姓周,名宝,别号宗惠,湖南省资兴县程水乡(今资兴市香花乡)周源山人。

父周鼎,母熊氏,全真在兄弟中排行第三,生于唐开元十六年(公元729年)。据清光绪十一年六月重修的《湖南通志》卷二载:“妙应,姓周氏,名全真,郴程水乡人,母熊氏梦摩尼入怀,生而硕面大耳,骨瘦如柴……”

全真大师自幼聪颖,七岁读书,出口成章,神悟过人,热衷于禅机义理。唐天宝二年(公元743年)全真十六岁拜别父母,赴郴州西北之开元寺出家受戒。后经行僧指点,到淮南径山(今杭州市北)拜道钦禅师为师。

天宝七年(公元748年),全真大师随道钦禅师进京晋谒玄宗帝。玄宗见其佛法高深,封全真为“国师”。全真谦虚地指着道钦禅师说:“有师在此,岂敢枉称国师”,并请玄宗皇帝收回赐封。

师徒回寺后,道钦禅师令其另拓寺院传道,唐天宝末年(约公元755年),全真离开经山云游,披经悟法,深谙禅理。唐肃宗至德元年(公元756年)四月,全真到达湘源县(今全州)开创净土院(今湘山寺,被誉为楚南第一禅林),开演大乘教义,高僧从者甚众。

全真大师精通佛学,造诣颇深。太和八年十二月(公元835年),当他主持净土院78年后,一百零六岁高龄的全真大师为避开一场全国性的毁寺灭佛锋芒,独自隐居覆釜山(今宝鼎岭)长达十二年之久。

据《湘山祖佛行状》中记载:“龆龀之岁,辞亲出家,年十六,往径山参钦禅师……….洎年二十,接物化人,狮子吼音,威攝众兽……..安禄之乱,起发径山,隐居罗浮”。

隐居期间,全真创作了大量宣传佛教的诗歌、偈语,著有《牧牛歌》、《遗教经》、《湘山百问》等大量书籍,享年166岁(经考证为138岁),于农历二月十日佛教“松花大会”端坐圆寂于全州。

全真禅师生前已被世人尊称为无量寿佛,至于圆寂后更被世人认可为西方无量寿佛(梵语阿弥陀佛)的化现。宋僧志磐编撰的《佛祖统记》中云:咸通八年,永州湘山全真禅师端坐示寂。师郴人,游方至湘山,创梵宇曰“净土”,四方僧众云集受教。会昌初,忽谓其徒曰:“僧当厄难,宜易衣冠”。一夕髭发俱长,披紫霞衣曰无量寿衣,顶青空冠曰真空法冠。既而武宗果去浮图。宣宗复佛法,师不复去衣冠,世称无量寿佛化现至此。

从宋建中靖国元年起,一共有六位皇帝对全真大师敕封,第一位是宋徽宗加封全真为“慈佑寂照妙应普惠大师”;第二位是宋高宗见全真死后276年还保存着完整的肉身,赐湘山寺为“报恩光孝寺”,并赐匾额“妙明塔”悬挂于收藏寿佛肉身的宝塔之上,同时加封“慈佑寂照妙应普惠大师”;第三位是宋宁宗,加封寿佛为“慈佑寂照妙应普惠大师”;第四位是宋理宗,又加封全真为“慈佑寂照妙应普惠大师”;第五位是清康熙五十四年,康熙皇帝玄烨亲笔御书封全真为“寿世慈荫”;第六位是清咸丰九年,咸丰皇帝奕詝敕封全真大师为“保惠无量寿佛!”无量寿佛释全真受到如此至高无上的礼遇,在佛教界实属罕见。

五代后晋天福四年(939年)四月,南楚王马希范(899—947年)因湘山为全真大师坐化之地,向后晋高祖(石敬塘)奏准,将湘源县改为清源县,将县治迁至湘山寺东南,并升格为州,取寿佛“全真”第一个字冠名,改清源县置全州,是为全州得名之始,县以佛冠名乃国之罕见。《广西通志》云:“五代时因改湘源为全州,以(全)真故也。”

寿佛释全真的主要思想体现为“和、寿、静、行、实”。“和”,即“与天地而同根,共万物为一体”,强调人与自然和谐相处;他强调了精神的重要作用,认为精神能促使人进入人生的最高境界,即“以肉身为寿,寿是有量的;而以无身为寿,则寿是无量的”“仁者寿,寿者静,静故万物生焉”则诠释了真心无妄,恬静淡泊之真谛;寿佛还主张“说得一尺,不如行得一寸”,要注重身体力行,少说多做;寿佛著作中不乏“经世之用”,因人而教,注重实效,如对士大夫则宣扬“忠孝是佛”,对农工则宣扬“勤俭是佛”,对商贾则宣扬“公平是佛”。寿佛所言之寿和寿佛关于对长寿的解释,无疑是寿文化的精华所在。

关于寿佛的生卒年至今说法不一,世人传言寿佛活了166岁。据初步考证,他生于唐开元十六年(公元729年),坐化于咸通八年(公元867年),享年应该是138岁。在人生七十古来稀的唐代,被人尊为“东宗无量寿佛”的高僧释全真却活了138岁。这是中国历史有记载的最长寿者,盖因其德懋寿高,世人都尊称他为“无量寿佛”、“寿佛老爷”,在江南地区、港澳台甚至东南亚一带享有盛名。

,