骑犼观音 四足莲花生焰焰,满身金缕迸森森。

在佛教世界的诸菩萨中,文殊、普贤、观音被中国信众称为“三大士”,是相当具有代表性的菩萨,有趣的是,这三位菩萨都有着自己的坐骑,文殊骑狮、普贤骑象的形象深入人心,而谈及观音,则更多艺术作品中表现的是她乘波渡海的姿态,对于观音的坐骑则鲜为人知。实际上,观音也有着自己的坐骑,这便是犼兽。

明 铜狮吼观音菩萨坐像

明 铜金漆文殊菩萨坐像

“三大士”乃是佛教传入中原后的总结,因此观音其所乘坐骑反而更常见于明清时期的小说或笔记中,明代刘侗在《帝京景物略·双林寺》中也写道:“寺殿所供三大士,西番变相也。相皆裸而跣,有冠,有裳,有金璎珞,犼、象、狮各出其座下。”虽然没有指明三大士各自的坐骑,但既然文殊骑狮、普贤骑象,那么骑犼的必然就是观音菩萨了。

关于犼兽的样子,脍炙人口的《西游记》里,就写到这么一段:

那菩萨将柳枝连拂几点甘露,霎时间,烟火俱无,黄沙绝迹。行者叩头道:“不知大慈临凡,有失回避。敢问菩萨何往?”菩萨道:“我特来收寻这个妖怪。”行者道:“这怪是何来历,敢劳金身下降收之?”菩萨道:“他是我跨的个金毛犼。因牧童盹睡,失于防守,这孽畜咬断铁索走来,却与朱紫国王消灾也。”……菩萨将铃儿套在犼项下,飞身高坐。你看他四足莲花生焰焰,满身金缕迸森森,大慈悲回南海不题。

明 铜狮吼观音菩萨坐像 北京故宫博物院

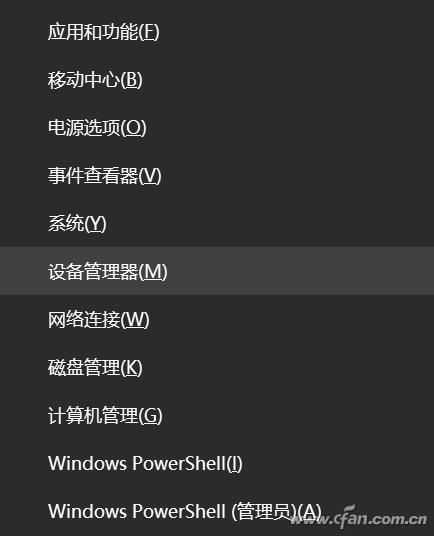

这里提及了观音菩萨的坐骑,是一只“四足莲花生焰焰,满身金缕迸森森”的犼兽,并说观音“飞身高坐”,足见金毛犼的高大。但毕竟金毛犼并非象或狮这样的自然动物,乃是传说中的瑞兽,具体的模样,似乎只能凭借艺术家们的创作逐渐形成定式。北京故宫收藏有一件明代的“铜狮吼观音菩萨坐像”,观音坐于一只大兽身上,大兽颈上悬铃(《西游记》中也提到“铃儿套在犼项”),命名为“狮吼”,其形象的确接近于古狮,不过多了“吼”字,“吼”与“犼”字形相近读音相同,由此亦可见犼兽的原型线索——大约从狮子脱胎而出。

郭功森作 旗降石骑犼观音摆件

寿山石中,也时见观音骑犼的雕刻作品,郭功森所作的旗降石骑犼观音摆件,其犼兽四肢健硕,四爪俱利,圆脑袋大眼睛两片贴服的耳朵,周身浮雕有卷毛装饰,确实与狮子的形象相当类似,甚至省却了颈项上的金铃,显得尤为温驯。林元庆所刻的寿山石骑犼观音亦是如此,只在犼兽的姿态上各见趣味,这只犼兽身姿微微下沉,四足略弯曲,似乎正奋力承载背上的观音菩萨,彰显出动势的美感。

林元庆刻 寿山石骑犼观音

不过传统的“犼”的记载,则又是另一番模样,宋人《集韵》中对于“犼”的描述:“犼,北方兽名。似犬,食人。”陈继儒的《偃曝馀谈》中记载:“犼形如兔,两耳尖长,仅长尺余。狮畏之。”这些文字中的犼,都是小型兽类,巧的是,寿山石雕观音像中,也常常出现憨态可掬的小兽围绕身旁作为点缀的装饰,是否能把它们视作为小犼?只留待观者的想象了。

王祖光作 荔枝洞石观音摆件

譬如王祖光创作的一尊荔枝洞石观音摆件,是相当标准的立式观音形象,法相庄严,气韵典雅,祥和安静,然而她的脚边却伏有一只小犼,令作品顿时多了几分活泼的虎虎生气。王铨俤的二号矿石《童子拜观音摆件》,虽是“童子拜观音”主题,在一侧角落中亦雕刻出一只小犼,正奔跑着踏过荷叶,又是一种恰到好处的趣味。