竹马,又叫纸马、跑竹马和竹马灯。自古以来,竹马通常有三种类型:一是儿童游戏中当马骑的竹竿,典型的式样是一根竿子,一端有马头模型,有时另一端装轮子,孩童跨立上面,假作骑马;二是南方农村耘稻时所用的一种农具,即薅马,土人呼之为竹马,与儿童戏乘者名同而实异;三是用竹篾扎成的一种道具,用于民间舞蹈竹马灯,也是本文要谈及的重点所在。

马崇拜在域内由来已久,年头岁尾家家户户要敬牛、马王爷,婚嫁习俗中姑娘出嫁要骑马,殡葬礼仪中给去世的男性糊烧纸马,点坟迁葬时更是少不了马蹄之类,甚至在好些封建迷信活动中也离不开大小繁杂的纸马。单就闹社火来说,除古老传承的马社火外,还有独具魅力的马排子、探马和纸马形式,无不承载着历史的深邃与久远,昭示着往昔马文化的多彩与辉煌,寄寓了广大民众乐在其中的微妙情感。

跑竹马是民间文艺园地里的奇葩。远在宋代,社火中就已经有了竹马表演,造型生动、夸张,各俱情态,有一定的娱乐性和欣赏价值。竹马表演遍布各地,并不是哪一地区民众创造的艺术“专利”。综合目前的装饰及表演套式来看,表演者多扮成古代武将,有男亦有女,有老亦有少。据文献资料记载,溯源竹马,其一是由常年经营马群的牧马人、做生意的马贩子、还有爱马如命的耍马人策划创意的,由于他们对马的情感深厚,又不能骑着真马上场表演,故而特意创意制作了马的道具以寄其情;其二是源自于古代战争生活,在男权社会里,男子身强力壮,策马驰骋沙场,往往是决定战争双方胜负的主要力量,而女性虽然处于从属地位,但亦有许许多多像佘菜花、穆桂英、花木兰、孙二娘、扈三娘一样的巾帼英雄,哪一个不如男子?甚至让男子也感到自愧不如;其三是男婚女嫁风俗中,男骑马、女坐轿,是依据男子骑马、跑马等一系列形象而创意的,同时又与儿童游戏中竹马相糅合。早期参与表演的全为男性,后来女性角色逐渐增多,使得这一较为广泛的民间文艺形式,显得生活气息更加浓厚,表演上更加活泼自然,优雅可观。

陇南竹马舞盛行于明末清初。据张昉、马长征主编的《陇南民俗文化》透出的另一条信息,是来源于这样一则传说:相传古代有一个新科状元,因立战功受到皇上嘉奖。皇上赐他会同朝中的榜眼、探花以及各自的夫人,策马游街庆贺。有一陇南民间老艺人亲眼目睹了这一盛况,回家后将此编成竹马舞,用于欢庆节日和春节社火巡游,留传至今。这仅仅只是一个传说,不妨转录于此。民间游艺民俗是传承的,也是复合、变异的。目前,各地竹马的造型与表演,有共性,也有个性。

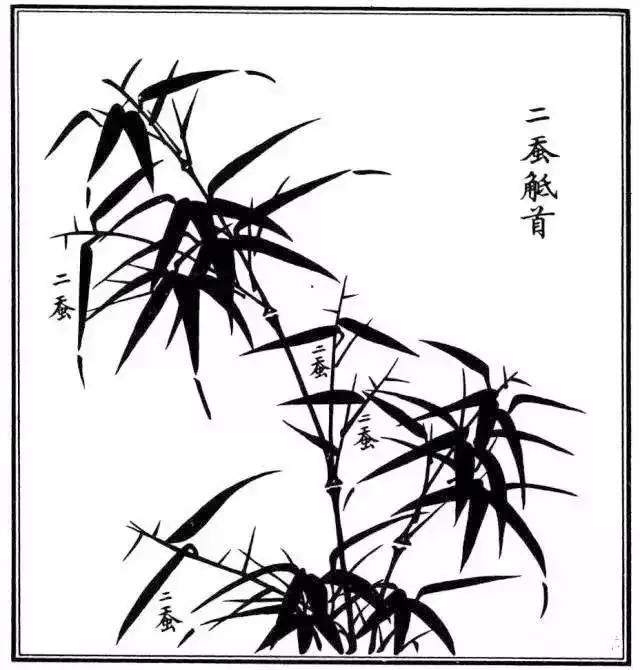

陇南竹马的造型淳朴可爱,在追求写实的同时,又体现出了民间艺术上粗犷和豪放的一面。竹马主要由两部分组成,马头与马的前半身为一部分,后半身、马尾巴为一部分。

具体制作过程:早期先用泥制马头与马脖子模具裱糊纸壳,程序较为复杂;现在相对简易,一般多用竹篾、麦秆扎成骨架,然后用麻纸、彩纸裱糊,并细致点缀装饰而成。在糊裱马头、马脖子和马尾巴的外表时,经济条件许可的情况下,有的还用绫纱或平绒缝裹,既好看又耐损。前马身外表在马头与马脖子连接处留有适当空隙,尾巴与后马身组合时显得灵活,便于马头与马尾能自如活动。前后马身是用木藤条或竹片扎绑制成一个半圆形骨架,外表用纸裱糊数层,上置有与骑马人拴绑的扣子和绑绳。装饰上还适当用彩纸、缕麻、亚麻、颜料等,多属就地取材加工,分别制成较为逼真的马鬃、笼头、马尾、挂铃等道具。

竹马分青、红、白多种。有些村子的竹马制作别有特色,先把竹子削成粗细不一的篾条,按传统造型搭架编织成马的骨架,然后精装细裱而成。一匹竹马制作完成,前前后后得花费四、五天时间。并且,年年在不断地制作,年年也在不断地焚毁,一年是一年,从来不保留。在徽县,人们把焚烧竹马叫“谢棚”。

跑竹马这种民间游艺娱乐形式,不论是春节社火场上还是别的庆典活动中都可表演,场面十分壮观。依照较为古老的传统表演程式要求,竹马队一般由14人组成,除前面一个引马人(早期称探马)和后边一个马尾人外,剩下的12匹竹马皆象征十二生肖,也表现为一年中的十二个月,跑马者伴随着丁丁当当铜铃声,不但有跑马表演,而且还要表演跑马,并进行多种演唱。只可惜这种根深蒂固、牢牢维系和凝聚民众精神的社火形式,现在显得越来越单调,甚至在许多社火表演场上消失了。令人欣慰的是,近年在当地社火汇演场地上,笔者在评委席上又看到了这一传承盛况。

跑竹马者为少年儿童。他们头扎白羊肚手巾,身穿青棉袄,系有红腰带,不论是个体还是整体,与竹马色彩搭配讲求和谐统一,又非常醒目提神。现在服饰多变,不拘一格。表演时,将马道具绑在跑竹马人的腰部,圆圈周围用彩色布料遮掩人腿,左手牵马的缰绳,右手持马鞭,在引马少年(也称探马)的诱导下进行统一表演。跑竹马,通常分碎步快行和碎步小跑,动作有提头高竖、摇头、甩尾、起卧、咬蚕等,尤其是高竖头颅似战马嘶鸣,甩尾巴似御敌回击的表演,更是生动传神。但总的形式还是以走场、跑场为主。

另外,早期跑竹马跟舞龙有异工同曲之妙,除表演上有古老的点兵、放野马、过五关、五马归槽程式,还有“双进门” 、“绕8字” 、“剪子股” 、“跑圆场”等多种传统的跑场套路,令人浮想联翩。竹马中的引马少年必须有武术根底、精干敏捷,要完成空翻、撇叉、打二踢脚、竖倒立行等许多高难度动作,有些还要表演一、两路软拳,以便吸引观众,博取彩声。

跑竹马的音乐,主要是武乐,伴奏乐器为锣、鼓和小镲等。随着锣鼓点子的轻重缓急,由跑马者驾着竹马按节奏进行动态表演。其寓意是欢庆节日,祈福纳吉。

另外,有的村社还伴有“跑驴子” 节目。

,