|

五脏六腑之气输注于背部的腧穴,属足太阳膀胱经的经穴。背俞穴全部分布于背部足太阳经第一侧线上,即后正中线(督脉)旁开1.5 寸处。背俞穴与相应脏腑位置的高低基本一致。 肺俞(背俞穴) 【位置】在第三推下,两旁各一寸五分。(《甲乙》) 【取法】俯伏位,于第三胸椎棘突下,身柱(督脉)旁开1.5寸处被穴。 【局部解剖】有斜方肌,菱形肌,深层为最长肌;有第三肋间动、静脉背侧支的内侧支;布有第三或第四胸神经后支内侧皮支,深层为第三胸神经后支外侧支。 【主治】咳嗽,气喘,胸满,腰脊痛,吐血,喉痹,骨蒸,潮热,盗汗。 【配伍举例】《甲乙》肺胀者,肺俞主之,亦取太渊。 《大成》久咳不愈:肺俞、三里、膻中、乳根、风门、缺盆。 《行针指要歌》 或针嗽,肺俞、风门须用灸。 《百症赋》咳嗽连声,肺俞须迎天突穴。 《玉 龙歌》咳嗽须针肺俞穴,痰多宜向丰隆寻。 厥阴俞(背俞穴) 【别名】厥俞(《大成》)。 【位置】在第四椎下,两旁相去各一寸五分。(《铜人》) 【取法】俯伏位,于第四胸椎棘突下,旁开1.5寸取穴。 【局部解剖】有斜方肌,菱形肌,深层为最长肌;布有第四肋间动、静脉背侧支的内侧 支;正当第四或第五胸神经后支内侧皮支,深层为第四胸神经后支的外侧支。 【主治】心痛,心悸,胸闷,咳嗽,呕吐。 【配伍举例】《资生》厥阴俞、神门、临泣,治心痛。 【刺灸法】斜刺0.5~0.8寸;可灸。 【文献选摘】《大成》脏腑皆有俞在背,独心包络无俞,何也?曰:厥阴即心包络俞也。 《素问·刺热篇》热病气穴,四椎下间,主鬲中热。

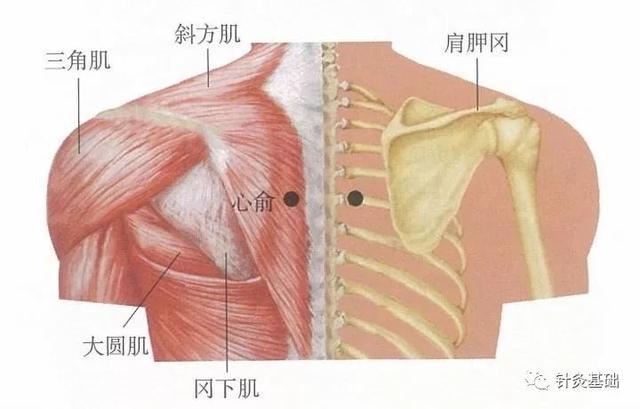

心俞(背俞穴) 【位置】在第五椎下,两旁各一寸五分。(《甲乙》) 【取法】俯伏位,于第五胸椎棘突下,神道(督脉)旁开1.5寸处取穴。 【局部解剖】有斜方肌,菱形肌,深层为最长肌;有第五肋间动、静脉背侧支的内侧支;布有第五或第六胸神经后支内侧皮支,深层为第五胸神经后支外侧支。 【主治】癫狂,痫证,惊悸,失眠,心悸,健忘,心烦,咳嗽,吐血,梦遗,心痛,胸引背痛。 【配伍举例】《资生》心俞、天井、神道,治悲愁恍惚。 《玉龙歌》胆寒由是怕惊心,遗精白浊实难禁,夜梦鬼交心俞治,白环俞治一般针。 【刺灸法】斜刺0.5〜0.8寸;可灸。 【文献选摘】《素问·刺热篇》热病气穴,五椎下间,主肝热。

肝俞(背俞穴) 【位置】在第九椎下,两旁各一寸五分。(《甲乙》) 【取法】俯伏位,于第九胸椎棘突下,筋缩(督脉)旁幵1.5寸处取穴。 【局部解剖】在背阔肌、最长肌和髂肋肌之间;有第九肋间动、静脉背侧支的内侧支;布有第九或第十胸神经后支内侧支,深层为第九胸神经后支外侧支。 【主治】黄疸,胁痛,吐血,衄血,目赤,目视不明,眩晕,夜盲,癫狂、痫证,脊背痛。 【配伍举例】《甲乙》肝胀者肝俞主之,亦取太冲。 《千金方》肝俞、脾俞、志室,主两胁急痛。 《大成》目生翳:肝俞、命门、瞳子髎、合谷、商阳;青盲无所见:肝俞、商阳(左取右,右取左)。 《标幽赋》取肝俞与命门,使瞽士视秋毫之末。 《玉龙歌》肝家血少目昏花,宜补肝俞力便加,更把三里频泻动,还光益血自无差。 【刺灸法】斜刺0.5~0.8寸;可灸。.

胆俞(背俞穴) 【位置】在第十椎下,两旁各一寸五分。(《甲乙》) 【取法】俯卧,于第十胸椎棘突卞,中枢(督脉)旁开1.5寸处取穴。 【局部解剖】在背阔肌、最长肌和髂肋肌之间;有第十肋间动、静脉背侧支的内侧支;布有第十胸神经后支内侧皮支,深层为第十胸神经后支外侧支。 【主治】黄疸、口苦、舌干,咽痛,呕吐,胁痛,饮食不下,肺痨,潮热,腋下肿。 【配伍举例】《千金方》胆俞、章门,主胁痛不得卧,胸满呕无所出。 【刺灸法】斜刺0.5〜0.8寸;可灸。

脾俞(背俞穴) 【位置】在第十一椎下,两旁各一寸五分。(《甲乙》) 【取法】俯卧,于第十一胸椎棘突下,脊中(督脉)旁开1.5寸处取穴。 【局部解剖】在背阔肌,最长肌,髂肋肌之间;有第十一肋间动、静脉背侧支的内侧支;布有第十一胸神经后支内侧皮支,深层为第十一胸神经后支外侧支。 【主治】胁痛,腹胀,黄疸,呕吐,泄泻,痢疾,便血,完谷不化,水肿,背痛。 【配伍举例】《甲乙》脾胀者,脾俞主之,亦取太白。 《千金方》虚劳尿白浊,灸脾俞一百壮,又灸三焦俞百壮,肾俞百壮,章门百壮;脾俞、胃管,主黄疸。 《百症赋》脾虚谷以不消,脾俞、膀胱俞觅。 【刺灸法】直刺0.5〜0.8寸;可灸。

胃俞(背俞穴) 【位置】在第十二椎下,两旁各一寸五分。(《甲乙》) 【取法】俯卧,于第十二胸椎棘突下,督脉旁开1.5寸处取穴。 【局部解剖】在腰背筋膜,最长肌和髂肋肌之间;有肋下动、静脉背侧支的内侧支;布有第十二胸神经后支内侧皮支,深层为第十二胸神经启支外侧支。 【主治】胸胁痛,胃脘痛,腹胀,翻胃,呕吐,肠鸣,完谷不化。 【配伍举例】《资生》胃俞、脾俞,治腹痛不嗜食。 《大成》食多身瘦:脾俞、胃俞。 【刺灸法】直刺0.5〜0.8寸;可灸。

三焦俞(背俞穴) 【位置】在第十三椎下,两旁各一寸五分。(《甲乙》) 【取法】俯卧,于第一腰椎棘突下,悬枢(督脉)旁开1.5寸处取穴。 【局部解剖】在腰背筋膜,最长肌和髂肋肌之间;有第一腰动、静脉背侧支的内侧支;布有第十胸神经后支外侧皮支末端,深层为第一腰神经后支外侧支。 【主治】腹胀,肠鸣,完谷不化,呕吐,腹泻,痢疾,小便不利,水肿,肩背拘急,腰脊强痛。 【配伍举例】《千金方》三焦俞、小肠俞、下髎、意舍、章门,主肠鸣腹胀欲泄注。 【刺灸法】直刺0.8〜1寸;可灸。

肾俞(背俞穴) 【位置】在第十四椎下,两旁各一寸五分。(《甲乙》) 【取法】俯卧,在第二腰椎棘突下,命门(督脉)旁开1.5寸处取穴。 【局部解剖】在腰背筋膜,最长肌和髂肋肌之间;有第二腰动、静脉背侧支的内侧支;布有第一腰神经后支外侧支,深层为第一腰丛。 【主治】遗精,阳萎,遗尿,小便频数,月经不调,白带,腰膝痠痛,目昏,耳鸣,耳聋,小便不利,水肿,洞泄不化,喘咳少气。 【配伍举例】《千金方》肾俞、内关,主面赤热。 《大成》肾虚腰痛:肾俞、委中、太溪、白环俞;遗精白浊:肾俞、关元、三阴交;耳内虚鸣:肾俞、三里、合谷……,复刺后穴,太溪、听会、三里。 【刺灸法】直刺0.8〜1寸;可灸。 【文献选摘】《金鉴》下元诸虚,精冷无子。 《玉龙歌》肾弱腰疼不可当,施为行止甚非常,若知肾俞二穴处,艾火频加体自康。

大肠俞(背俞穴) 【位置】在十六椎下,两旁各一寸五分。(《甲乙》) 【取法】俯卧,于第四腰椎棘突下,腰阳关(督脉)旁开1.5寸处取穴,约与髂嵴髙点相平。 【局部解剖】在腰背筋膜,最长肌和髂肋肌之间;有第四腰动、静脉背侧支的内侧支;布有第三腰神经后支,深层为腰丛。 【主治】腹痛,腹胀,肠鸣,泄泻,便秘,痢疾,腰脊疼痛。 【配伍举例】《资生》大肠俞、次髎,主大小便不利。 《行针指要歌》或针结,针着大肠(俞)二间穴。 【刺灸法】直刺0.8〜1寸;可灸。

小肠俞(背俞穴) 【位置】在第十八椎下,两旁各一寸五分。(《甲乙》) 【取法】平第一骶后孔,督脉旁1.5寸处,当髂后上棘内缘与骶骨间的凹陷中,俯卧取 穴。 【局部解剖】在骶髂肌起始部和臀大肌起始部之间;有骶外侧动、静脉后支的外侧支; 布有第一骶神经后支外侧支,第五腰神经后支。 【主治】遗精,遗尿,尿血,白带,小腹胀痛,泄泻,痢疾,痔疾,疝气,腰腿疼。 【刺灸法】直刺0.8〜1寸;可灸。

膀胱俞(背俞穴) 【位置】在第十九椎下,两旁各一寸五分。(《甲乙》) 【取法】平第二骶后孔,当髂后上棘内缘下与骶骨间的凹陷中,俯卧取穴。 【局部解剖】在骶棘肌起始部与臀大肌起始部之间;有骶外侧动、静脉后支外侧支;布 有第一、二骶神经后支外侧支,并有交通支与第一骶神经交通。 【主治】小便赤涩,遗精,遗尿,腹痛泄泻,便秘,腰脊强痛,膝足寒冷无力,女子瘕聚,阴部肿痛生疮,淋浊。 【刺灸法】直刺0.8〜1寸;可灸。

|