伏羲,亦作伏牺、庖牺、包牺、太皞(昊)、太皓等,生于成纪(今甘肃天水),自称风姓,位居“三皇”之首,“为百王先”,是中国古史传说中第一位帝王,被后世尊为“人文始祖”、“斯文鼻祖”,与神农炎帝、轩辕黄帝作为上古时期最具代表性的伟大人物,被中华民族尊奉为中华文明三始祖之一。距今6000年前,甚至更早,他带领华夏部落先民自成纪沿黄河东下,选择在水草丰美的黄淮平原宛丘(今淮阳)定都,统一华夏诸部落,建立了丰功伟绩,开创了中华民族文化的新纪元。

淮阳,古称“宛丘”,后称“陈”,史载“陈,太昊之墟”。宛丘,是周口地区最早出现的地名。此处地势状若覆碗,“宛”通“碗”,故名。据《尔雅》记载:“丘上有丘,为宛丘,陈有宛丘。”《毛诗》云:“四方高中央下,为宛丘。”晋郭璞注云:“中央隆峻,状如一丘。”西汉的《尔雅•释丘》云:“天下有名丘五,其三在河南,其二在河北。”晋郭璞注曰:“说者多以州黎、宛、营为河南,潜、顿为河北。”“今在陈郡陈县。”《诗经•国风•陈风》中多次提到“宛丘”这个地名。

史籍列伏羲为“三皇”之一,确认其为炎黄之前的中华民族先祖。《白虎通•德顺论》说:“三皇者何谓也,伏羲、女娲、神农是也。”晋皇甫谧《帝王世纪》以伏羲、神农、黄帝为三皇。

唐司马贞《史记•补三皇本纪》以伏羲、女娲、神农为三皇。班固《汉书•律历志》引刘歆《世经》言:“庖牺继天而王,为百王先。首德始于木,故帝为太昊。”把伏羲推到三皇之首、百王之先的地位。《汉书•古今人表》中首叙伏羲,次列炎、黄;《汉书,律历志序》认为“稽之于《易》,庖牺、神农、黄帝相继之世可知。”以太臭伏羲为历史源头。这就是说,在古帝王系统中,只有伏羲氏是“继天而王”的,因而他是百王之先,而炎、黄诸帝继伏羲而王。司马迁虽未敢为伏羲立传,但他在《太史公自序》中说:“余闻之先人曰‘伏羲至纯厚,作《易》八卦。’”肯定了伏羲的文化贡献。

班固在《汉书》中将太昊伏羲定为民族始祖。其后,唐司马贞《史记索隐》引刘向言:“稽古羲黄,祖述尧舜。”唐高祖《修六代史诏》和唐太宗《修晋书诏》均以伏羲为中华文化的肇始者,阶谓“伏羲以降,因秦斯及,两汉继绪,三国并命,迄于晋宋,载笔备焉”;“考龟文于羲载,辨鸟册于轩年”。可见,伏羲是中华民族的文化始祖。

伏羲氏在宛丘的功绩主要有六:

一是统一诸部落,创制“龙图腾”,“立九相六佐,制九州”,实现了各部落的首次大融合。《竹书纪年》载,太昊伏羲氏“始定四海之广,制九州”,被华夏后裔尊为第一代龙祖。

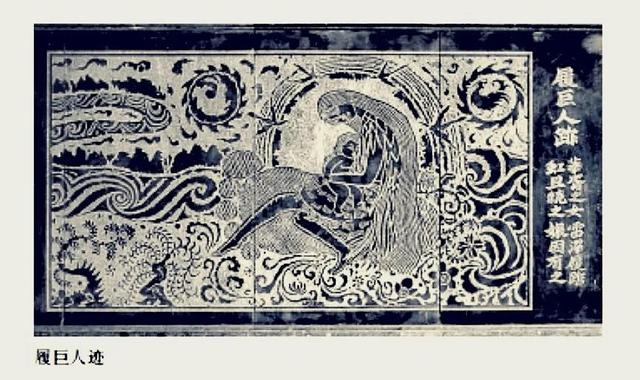

《左传•昭公十七年》:“太皞氏以龙纪,故为龙师而龙名。”杜预注:“太曝伏羲氏,风姓之祖也,有龙瑞,故以龙命官”,华夏子孙由此自称是“龙的传人”。因伏羲氏建都今淮阳,“以龙纪官,号曰龙师”,淮阳故称“龙都”。

二是结网罟,养牺牲,教民渔猎畜牧,开创了华夏畜牧业的先河。《易传•系辞下》:“作结绳而为网罟,以佃以渔。”《汉书•律历志》引《世本•作篇》:“作网以畋渔。”

三是正姓氏,制嫁娶,倡导族外通婚和对偶婚,使先民逐渐摆脱族内通婚、群婚、乱婚的状态,从而使人类由蒙昧迈向文明。姓和氏在现代基本是一个相同的概念,而在远古之时则有着严格的区分。当时以女子为传承中心的宗族称姓,以男子为传承中心的宗族称氏。正如《通志•氏族略》所言:“三代以前……男子称氏,女子称姓。”《帝王世纪》云:“伏羲氏,风姓也。”《竹书纪年》曰:“太昊伏羲氏,以木德王,为风姓。”范文澜在《中国通史》中说:“中国最早的姓就产生在伏羲氏时期,伏羲之后为风姓,这是中国第一个姓。”当远古的先民们人人都有了姓和氏之后,太昊伏羲氏就开始规范“制嫁娶”。清马马骕《路史•后纪》注引《古史考》日:“上古男女无别,太昊始制嫁娶,以俪皮为礼;正姓氏,通媒约,以重人伦之本,而民始不渎。”

据《通志》记载,太昊时规定:“氏同姓不同者,婚姻互通,姓同氏不同,婚姻不可通。”姓氏成为别婚姻的文化符号。中华万姓一统,始自伏羲氏。伏羲氏在宛丘“制嫁娶,正姓氏”(纲鉴易知录》),自认风姓,从而肇始中华姓氏文化,宛丘由此成为中华姓氏文化的发祥地,故淮阳有“万姓之根,根在宛丘”的说法。

四是作八卦,造书契,“一画开天”,创造了中华民族最早的文字符号,开启了中华民族文明的第一缕曙光。

司马贞《史记•补三皇本纪》载:“伏羲造书契,以代结绳之政。”据《元和郡县志》载:“宛丘县八卦台在县北一里,古伏羲氏始画卦于此。”《路史》注:“今宛丘城北有伏羲庙、八卦坛。”《太平寰宇记》载:“宛丘县八卦坛在县北一里,伏羲于蔡水得白龟,因画八卦之坛。”2006年,淮阳平粮台古城遗址发现了一枚龙山文化时期的陶纺轮,纺轮上有一“离”卦刻画符号,从而进一步证实了伏羲画八卦的真实性。

五是发明舟、桴,扩大了人们的活动范围,从此可以跨越水域,开拓新天地,促进生产进一步发展。远古人类从事狩猎、采集活动,以及频繁的迁徙活动,都是凭借人的体力。古代人们大都是濒水沿河而居的。随着火和石斧的应用,为适应捕鱼和渡河的需要,便创造出最早的水上交通工具独木舟。从“伏羲始乘桴”(《物原》)和“伏羲氏刳木为舟”(《周易.系辞》)等伏羲传说来看,最早的船只筏和独木舟在原始社会末期已经出现。

六是作琴瑟,造曲乐,始创音乐文化。《礼记·曲礼》说伏羲“作琴瑟以为乐”。《史记》说“伏羲作三十五弦之瑟”。《楚辞•大招》王逸注:“伏羲作瑟,造《驾辩》之曲。”蔡邕《琴通》说“昔伏羲作琴,所以御邪僻,防心淫,以修身理性反其天真也。”《风俗通》说“伏羲作四十五弦之瑟”。三国时魏国的曹植在陈王任上,曾拜谒伏羲祠并作《伏羲赞》,对太昊伏羲的创世王业作了崇高的评价和礼赞。

今淮阳为太昊伏義之都。《左传.昭公十七年》载:“陈,太皞居陈。”王符《潜夫论.五德志》云:“伏羲……世号太皞,都于陈。”皇甫谧《帝王世纪》云:“太昊帝庖牺氏,风姓也。蛇首人身,有圣德,都陈。”司马贞《史记•补三皇五纪》谓:“太庖牺氏,风姓,代燧人氏继天而王……都于陈。”郑樵《通志•都邑略》云:“伏牺都陈,神农都鲁,或云始都陈。”

伏羲故都的地望在平粮台古城遗址。据《竹书纪年•前编》:太昊庖牺氏,“以木德王,为风姓。元年即位。都宛丘”。《五帝纪》:“帝太昊伏羲氏,成纪人也。以木德继天而王,都宛丘。”《路史.太昊纪》:太昊伏羲氏“都宛丘”。考古发现与文献记载相互印证,宛丘即今淮阳县城东南3里许的平粮台古城遗址。《水经注》云:“宛丘在陈城南道东。”《元和郡县志》、《太平寰宇记》载:“宛丘在县南三里。”《元和郡县志》又载:“伏羲都陈,宛丘城是也。”《读史方舆纪要》进一步指出:宛丘“在州城南三里,高二丈”。王隐《晋书地道记》:“陈城南道东有宛丘,渐欲平。”《淮阳县志》:“宛丘在县东南。”淮阳境内分布着许多大汶口文化遗址,它们属于大汶口文化颖水类型(或云段寨类型)。该类型的大汶口文化是公认的太昊文化。由此说明淮阳确实是太昊伏羲氏的都邑。

相传伏羲氏在位115年,死后葬于陈。据《历代陵寝备考》载:“太昊伏羲氏,风姓……都陈,在位一百一十五年崩。陵在河南陈州府城北三里淮宁县界,国朝载入会典。恭遇国家大庆,遣官致祭。”太昊陵位于淮阳县城北1.5公里处的龙湖之滨。陵高20多米,周长182米,上呈圆形,下有方座,象征“天圆地方”。陵前有宋代“太昊伏羲氏之陵”石碑一通,高5米,宽3米。其墓通称“太昊陵”或“太昊伏羲陵”,系中国十八大名陵之一,因为是中华“人文始祖”墓,故称“天下第一陵”。

太昊伏羲陵庙的历史,可追溯到春秋时期。春秋时有陵,汉以前有祠。唐宋以来,太昊伏羲的陵庙不断扩建。唐太宗李世民于贞观四年(630年)颁诏“禁民刍牧”,置守陵户。宋太祖赵匡胤于建隆元年(960年)亲颁《修陵奉祀诏》,扩修陵庙,并规定每年仲春二月“以太牢祭祀”。元代,陵庙因年久失修渐毁,至元末,陵前仅存宋碑一通。太昊伏羲陵庙重建于明朝,按伏羲先天八卦之理数兴修,其结构与明代皇宫相仿,是中国帝王陵庙中大规模宫殿式古建筑群之孤例。明英宗正统十三年(1448年),在原废墟上进行重建。以后宪宗、神宗时又多次大规模重修、扩建。清乾隆十年(1745年),政府又拨内帑银8000两大为修葺。至此,形成规模宏大、殿宇巍峨的陵庙建筑群。整个建筑群占地875亩,分内城、外城、紫禁城,总体布局坐北朝南,主体建筑分布于南北750多米长的中轴线上。沿中轴线从南到北依次建有九龙照壁、午朝门、玉带桥、道仪门、先天门、太极门、钟鼓楼、统天殿、显仁殿、太始门、陵垣门、伏羲陵、蓍草园。现存三殿、两庑、两楼、两坊、一台、一园、七观、十六门,陵园正中为统天殿,殿内塑伏羲坐像,手托八卦;两侧配有神农、黄帝、少昊、颛顼塑像;殿后是太始门,太始门后为太昊伏羲陵墓。陵区即紫禁城。陵上有白檀、古柏,苍翠峥嵘,素有“羲陵岳峙”之称,是旧淮阳“七台八景”之一。陵后为蓍草园,园内蓍草茂盛,名为“蓍草春荣”,亦被列为“旧淮阳八景”之一。

官方对太昊伏羲氏的祭祀始于春秋,据淮阳旧志引《家语》载:“孔子自卫适陈,陈侯启陵阳之台(迎之)。”秦汉之际历有祀祭。隋唐五代均以“三皇之首”祀之,以三牲“太牢”大礼祭祀。赵宋以来更加丰隆,宋太祖赵匡胤在太昊伏羲陵《修陵奉祀诏》中说:“历代帝王,或功济生民,或道光史册,重于祀典,厥惟旧章……其太昊、女娲、炎帝、黄帝、颛顼、高辛、唐尧、虞舜、夏禹、成汤、周文王、周武王、后汉世祖、太宗十六帝,各给守陵五户,长史春秋奉祀。”明洪武四年(1371年),朱元璋曾“自制祝文”亲临祭祀,祭诏云:“惟太昊伏羲氏画八卦以明天道,造书契以开人文;惟炎帝神农氏制耒耜以教农耕,尝百草以为医药;暹黄帝轩辕氏作民居、宜衣服以法易象,创律历、官制以宣政治,皆继天开物成务,古有功于生民后世也。元璋以菲德荷天佑人助君,临天下继承中国帝王正统,伏念三圣去世悠远,神灵在天,万世长存……”此后,明代各帝都遵从祖训,遣官祭祀。据《陈州府志》记载,清代各帝如顺治、康熙、雍正、乾隆、嘉庆、道光、咸丰、同治、光绪直至宣统,都派钦差大臣到太昊伏羲陵祭祖,多达45次。清人雷方晓到此拜祭后赋诗一首,曰《羲陵岳峙》:“宛丘龙蟠面碧湖,岿然岳峙一陵孤。功开天地规模大,道冠皇王气象殊。宫阙云霞声栋牖,河喷烟雾隐龟图。千宵松柏凌高峤,园寝争看壮旧都。”太昊陵庙现为全国重点文物保护单位。

太昊陵每年农历二月二到三月三有盛会,俗称“二月会”,也称“人祖会”。庙会由来已久,始于春秋时期,明清时形成规模。《陈州府志•卷二•民俗》载:“二月二日,黎明,用灰圈作囷以兆丰会。儿童击瓦缶,是日居民诣太昊陵进香奠牲,至三月三始止。”太昊陵庙会期间,人们从四面八方云集淮阳拜谒人祖,日达十余万之众,可谓笙笛锣鼓不绝于耳,香烛纸炮烟雾蔽日。明代知县何登栋诗云:“云旗高卷拥黄埃,击鼓鸣锣拜玉台。桃李年年春二月,更无人想孔林来。”庙会上的泥泥狗被称为原始社会“真图腾”、“活化石”。担经挑舞、摸子孙窑习俗尚存远古遗风。该庙会以其历史之悠久、规模之宏大、会期之长、人数之多、影响之大,有“天下第一庙会”之称,至今长盛不衰。