西安古称长安,地处关中平原,号称“十三朝古都”。西周、秦、西汉、新朝、东汉、西晋、前赵、前秦、后秦、西魏、北周、隋、唐等十三朝都曾在此定都。明朝的缪希雍说:“关中者,天下之脊,中原之龙首也。”既然这么多帝王都将关中视为龙兴之地,那么西周末年,周平王为什么还要把都城从关中迁走呢?

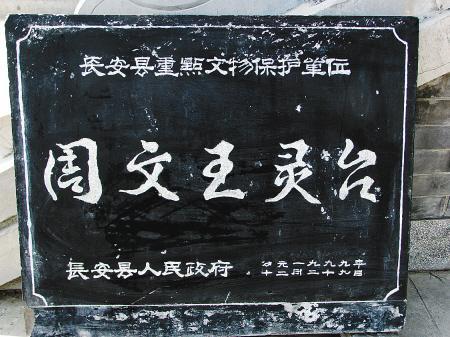

西周是第一个定都在关中的王朝,都成镐京在西安的长安区。

西周末年,周平王东迁洛邑以后,关中就归了秦国,因此人们把陕西简称为”秦“,将陕西中部的山脉称为“秦岭”,将渭河平原称为“秦川”。

战国时期,这里西有散关,东有函谷关,北有萧关,南有武关,所以被称为“关中”。

秦始皇统一六国以后,定都在了西安西边的咸阳。咸阳位于九嵕(zōng)山以南,渭河以北,山水俱阳,所以称为“咸阳”。

秦始皇把他的兄弟“长安君”封在了“咸阳”的东边,那块地方就被称为了“长安”。

楚汉相争时,项羽将关中土地一分为三,封给了秦将章邯、董翳和司马欣,这就是“三秦”的由来。

西汉建国初期,刘邦让萧何在咸阳以东的“长安乡”修建都城,取名“长安”,寓意“长治久安”。

隋朝建立后,隋文帝杨坚在长安东南又修建了新都,称为“大兴城”。

唐朝的时候,唐高祖李渊将大兴改名为“长安”。

到了明朝,长安被改称为“西安”。

周、秦、汉、隋、唐是我国古代最为强盛的时期,所以说,西安和关中在我国历史上具有十分重要的地位。

二、作为“十三朝古都”所在地,关中具有哪些优势1、天险自成,易守难攻

一是四面天险,难以逾越。关中平原的西面是陇山,东面是黄河和华山,北面是黄土高原,南部是渭河和秦岭。关中平原被围在中间,四面的山水天险自成,人马战车难以逾越。

二是四大雄关,扼守咽喉。关中四面还有四大雄关,分别是东函谷,西散关,南武关,北萧关。都是一夫当关,万夫莫开的险关。

东函谷,实际在关中的东北部,建于西周。黄河从关中平原向东流向中原,这一段河道的北面是中条山,南面是秦岭,西面连接关中,东面连接华北平原。靠近关中一侧,“东自崤山,西至潼津,通名函谷,号称天险”(《辞海》)。东周的时候,楚怀王纠结六国之师攻打秦国,秦国依靠函谷天险,打得六国军队“伏尸百万,流血漂橹”。

西散关,实际在关中的西南部,设置于秦代,是西周在此散国的意思。散关建在渭河向西的河谷中,地势险峻,向西难以通过,所以散关的作用是扼守南部汉中的咽喉。韩信“明修栈道,暗渡陈仓”,就是从汉中穿过散关,出陈仓道,平定了关中。陆游有诗,“楼船夜雪瓜洲渡,铁马秋风大散关”。

南武关,实际在关中的东南角,是关中通往长江中游的咽喉。“秦因得武关,故可以制楚”。楚汉相争,刘邦本想通过函谷关进入关中,结果大败。后来改走了武关,进入咸阳,灭掉了秦朝。

北萧关,实际在关中的西北部,泾水向西北的尽头就是萧关。萧关建于春秋末期,河谷地势较为平缓,是关中通往西北的咽喉要道。出了萧关就是河西走廊,匈奴曾经从萧关打进过关中,霍去病也从萧关出击横扫过匈奴。唐朝王维的《使至塞上》写道,“单车欲问边,属国过居延。征蓬出汉塞,归雁入胡天。大漠孤烟直,长河落日圆。萧关蓬侯骑,都户在燕然。” 说的就是萧关。“

关中有四面天险,四大雄关,地势险要,易守难攻。《史记》说,“秦,形胜之国,带河山之险,县(悬)隔千里,持戟百万,秦得百二焉。”所以,关中也称为 “百二秦关”,意思是,天下诸侯持戟百万,而关中险固,秦兵两万,就可当二百万之师。《史记》还说,“大王之国,四塞以为固,利则出攻,不利则入守,此王者之地也。”也就是说,进可攻,退可守。这就是众多帝王选择关中作为都城的主要原因。

2、土地肥沃,盛产粮食

关中平原在秦汉时期,气候温暖,湿润多雨,《史记》说 “渭川千亩竹”。只是到了后来来,才变得寒冷和干旱。当时,这里有渭河、泾河、洛河穿过,灌溉发达,土地肥沃,盛产小麦和棉花,被称为“天府之国”。

秦惠王时期,苏秦赞美关中“田肥美,民殷富,战车万乘,奋击百万,沃野千里,蓄积饶多,地势形便,此所谓天府,天下之雄国也”(《战国策.秦策》)。

到了秦王政时期,韩国人为了消耗秦国的国力,派了水利工程师郑国入秦,修建郑国渠。不料,适得其反,秦国从此反而变得兵精粮足,更加强大。《史记·河渠书》记载,“渠成,注填淤之水,溉泽卤之地四万余顷,收皆亩一钟,于是关中为沃野,无凶年,秦以富强,卒并诸侯。”

此后,关中就成为了物产丰富、帝王建都的风水宝地。

三、西周为什么要定都关中

西周是第一个定都在关中的王朝。周人的祖先不窋本来是生活在北豳(甘肃省庆城县),后来,他的孙子公刘迁到了关中的豳州(陕西省咸阳市的彬县),公刘的九代孙古公亶父又迁到了祁山一带。周文王的时候,灭掉了沣河西岸的崇国,也就是《封神演义》崇侯虎的国家,在崇国的旧址上扩建成了丰京。周武王又在沣河东岸修建了镐京,合称丰镐。

西周建立之后,就定都在了关中的镐京。但周公旦又在东面营建了洛邑。因此,西周的都城到底是镐京还是洛邑,至今,仍然是个争论不休的话题。通常认为,西周的都城是镐京。

那么周武王为什么选择关中,而没有选择中原呢?周武王认为,关中是自己祖先的发迹之地,四面天险,进可攻,退可守。而且土地肥沃,盛产粮食。而中原地区,无险可守,四面受敌,是四战之地,又有虎视眈眈的东夷,所以最终选择了关中。

四、西周为什么又从关中迁走了

《史记》说,西周末年,申侯和犬戎杀了周幽王。周平王继位以后,把都城从关中迁到了洛邑。司马迁解释,迁都是为了躲避犬戎的进攻。那么,事实真的如此吗?

1、周幽王之死

周幽王是周平王的父亲。周幽王先娶了申侯的女儿,生了宜臼。后来又娶了褒姒,生了伯服。周幽王宠爱褒姒,在褒姒的鼓动下,废了太子宜臼。宜臼跑到了他外公申侯的西申国。那么周幽王是怎么死的呢?

《竹书纪年》说,“王师伐申。申人、鄫人及犬戎入宗周,弑王及郑桓公。犬戎杀王子伯服,执褒姒以归。”《清华简》说,“幽王起师,回(围)平王于西申,申人弗畀,曾人乃降西戎,以攻幽王,幽王及伯盘乃灭,周乃亡。”《史记》说,褒姒烽火戏诸侯,申侯和犬戎在骊山杀了周幽王。

综合这三份史料,我们大致可以做出判断,周幽王带兵讨伐申国,让申侯交出宜臼。申侯不交,反而联合鄫国和犬戎反攻周幽王,周幽王不敌,逃回了镐京。三国人马追杀到镐京。申侯和鄫侯弑杀了周幽王(24岁)和郑桓公。犬戎杀了王子伯服,掳走了褒姒。申侯用重金买通犬戎,犬戎退兵。

2、周幽王死后的政局

周幽王死后,王室无主,威信扫地。诸侯们看到了机会,都想分一杯肉羹。因此围绕着两个王位的继承人,形成了两大派系。

申侯、鄫侯、许文公立宜臼于西申,为周平王。因为这一派是弑君自立,所以没有得到王室贵族和大多诸侯的承认。

虢公翰立王子余臣于携,称周携王。这一派是周幽王遗留下来的力量,得到了畿内诸侯和王室成员的支持,被认为是王室正统,因此,镐京和洛邑都在周携王的控制之下。

此后,“二王并立”达二十多年之久。这段历史,《左传》、《竹书纪年》和《清华简》都有记载,应该是确实存在的。而《史记》为了照顾东周王室的正统形象,并没有记录。

3、西周为什要从关中迁走

周携王是周幽王的继承人,是王室正统。而周平王顶着弑君的罪名,随时可能被群起而攻之。为了取得正统的地位,周平王无所不用其极,甚至不惜以王室的利益为筹码,拉拢附近的诸侯国,以取他们的支持。

给秦国的利益:土地和名份。把关中的土地几乎全部许给了秦国,把秦国由附庸升为诸侯。《史记》记载,“平王封(秦)襄公为诸侯,赐之岐以西之地。”

给晋国的利益:土地和征伐权。把河东的邠地封给了晋国,封晋文侯为方伯,赐予征伐诸侯的大权。《竹书纪年疏证》记载,“赐秦、晋以邠、岐之田。”

给卫国的利益:权利。让卫武公主管朝政。

给郑国的利益:土地、联姻、权利。承认郑国对东虢国、郐国、胡等国家的占领,将申侯的女儿嫁给郑武公,让郑武公和卫武公一起管理朝政。本来,郑国属于周携王派系,而且和申侯有杀父之仇。但是,据《清华简》记载,卫国软禁了郑武公三年,最终郑国倒向了周平王。而东虢国被郑国灭了以后,投奔了南虢国,在北面建立了北虢国。

经过利益交换,关中的土地给了秦国,已经不再属于周平王了。之后,这两派为了各自的利益,在关中大打出手。秦国拿着周平王的尚方宝剑,很快就驱逐了犬戎,全面占领了关中。周携王无法立足,在虢公翰的保护下,逃到东方,在虢国旁边另建了都城。而晋国为了把周平王控制在手里,把他挟持到了晋国的少鄂。

“二王并立”21年以后,两派的争斗终于有了结果。

《清华简》记载,“晋文侯仇乃杀惠王于虢。周亡王九年,邦君诸侯焉始不朝于周,晋文侯乃逆平王于少鄂,立之于京师。三年,乃东徙,止于成周”。

虢国打着周携王的名号发展势力,严重损害了北边晋国的利益。于是晋文侯以除逆为名,起兵杀了周携王,绝了虢国的根本。多年以后,晋国两次“假途伐虢”,先后灭了北虢国和南虢国。尽管周携王死了,天下还是不承认周平王,诸侯也不朝见他,所以《清华简》说“周亡王九年”。

晋文侯为了充分发挥周平王的作用,就和秦国达成了协议,将周平王迎到了京师,也就是镐京。这时侯,天下只有一个周王了,又坐镇镐京,有秦国、晋国、卫国、郑国的拥护,因此,周平王的身份也就渐渐得到诸侯的默许。

但是,此时的关中已经归了秦国了,所以,过了三年,周平王达到了“转正”的目以后,就在这些诸侯的护送下,从关中迁到了洛邑。

综述:西周从“十三朝古都”所在的关中迁出,并不仅仅是因为犬戎进攻和宫室破败,也并不是出自周平王的本心,实在是迫不得已。

文/白水老哥

,