北京市海淀区东升地区

(一)、北下关街道办

(二)、北太平庄街道办

(三)、学院路街道办

(四)、双榆树街道办

(五)、中关村街道办

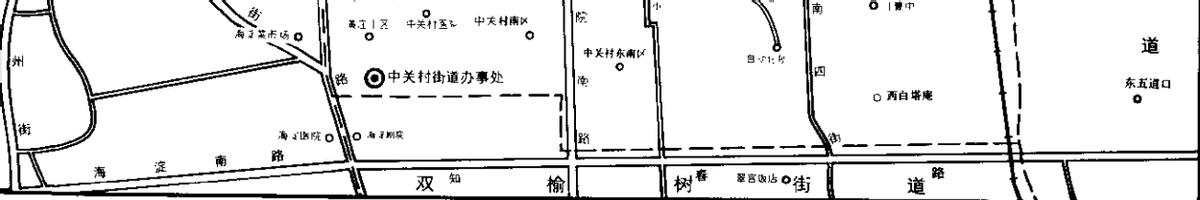

东至清华园铁路支线,邻学院路街道;西至海淀路、清华南路,邻海淀街道、海淀乡;南至知春路,邻双榆树街道;北至清华大学南墙、成府路,西北邻燕园街道办、东北邻清华园街道办。街道办驻黄庄818楼。

该地位于京包铁路以西,所以历史上一直跟海淀镇所属区划一致。1952年9月,属海淀区北太平庄街道办管辖。1961年,中国科学院为加强对该院在中关村地区的居民工作,成立中关村街道办。后移交给海淀区政府,辖域也有所扩大。因该街道办管辖中关村地区,故名。

清代某中官(太监)于此置立庄田,故名中官村,后谐音更为中关村。后来不少太监(中官)也闻声前来购墓地,葬于此,故又称“中官”坟。后来,该地居民日多,形成小村,人们忌讳“坟”、也忌讳“中官”,于是根据谐音,刻意讹改称“中关”“村”。至清末,“中关村”这个地名就已经广为流传了。

该街道办辖域,原是大片荒地、坟地,仅在北部蓝旗营、三才堂才居住着一些满人和汉人,往南是一片牧马场,再往南是菜地、坟地。清华大学建校后,南校门前有条大路往南穿过这片地带,直达保福寺。其间散居着几户佃农和自耕农。

但该地地势高,地理位置优越,西邻海淀镇,北邻北大清华,东有清华园铁路支线,因此,1950年代初,中国科学院选定该地为发展科研院所的基地,陆续盖起了很多科研楼、职工宿舍和配套设施。随后,其他一些单位也在此修建科研单位和工厂。

1980年代以来,该地又涌现出一大批民办科技企业,大多是外向型电子新技术企业,中关村电子一条街就是该境域西侧。1988年5月,北京市开始以中关村地区为中心,建立外向型、开发型的新技术产业开发试验区。至1990年止,境域内新技术开发公司已有40多家,海淀路上有:科海集团、希望、光明电脑、南天电脑、四通、联想集团、华通、北方软件、海华、北大新技术、北佳;在蓝旗营成府路上有:燕山科仪、温度测控高技术;在中关村路上有:中国大恒、康华科技发展、拓普电脑、康拓电脑、地面站图像、东星、科理、北台、科技成果推广中心、北方办公室自动化设备、大洋图像技术、声学所技术、传感技术、万德福高技术;中关村南路上有:华清电子、软件所开发、中计。另外,还有中科院图书馆、中关村礼堂、旱冰场、游泳池等文化娱乐设施。

道路方面,除了与相邻街道办交界的海淀路、成府路、知春路三条干线外,还有3条路、10条街巷。中关村路(今北四环路)横贯东西,把境域分成南北两部分,南部有 科学院南路(南北向),中关村南路(东西向),南一、二、三、四街,南一、二条;北部有北一、二街,北一、二条。

有7个住宅区:黄庄、中关村东南、中关村南、中关村北、保福寺、蓝旗营、三才堂。

1、蓝旗营

东至清华园中学西围墙、中关村北二街,邻三才堂居民区;西至清华南路,南至清华大学南围墙。

该居民区原为圆明园护军蓝旗营地,故称蓝旗营。1911年后,旗人逐渐搬离。解放后,迁入大批新居民,改建旧房,新建许多红砖居民房。成府路横贯该居民区外边南边,大庙路纵穿该居民区中部,大庙路西、路东分属两个居委会。

驻有中科院电子仪器厂、电子研究所等单位。1980年代以来,沿成府路有新建了一些新技术新产品开发公司,但规模小,如航云、百泰、海华等公司。

2、三才堂

东邻清华园铁路支线;西至清华园中学西围墙,邻蓝旗营居民区;南至北京铅笔厂,邻保福寺小区;北至清华园中学北围墙。

该居民区原是清代齐、王、杨三家财主的居住地,各家自成院落,但共用一座庙堂进香,故名三才堂。当时除这3家住宅外,其他都是荒地水坑。随着清华园火车站修建,面貌改观。解放后该地新建了一些企事业单位,盖起了一批平房宿舍,如三建公司宿舍、北京煤建四厂家属宿舍、北京汽车三厂家属宿舍。1979年修建了清华园铁路宿舍楼。1980年又修建了清华园宿舍楼。

成府路东西向横贯小区中部,另有一条南北走向的小街。

3、中关村北区

东至中关村北一街,西至海淀路-成府路,南至中关村路(北四环) 邻中关村南去居民区,北至北大中关园。该居民区原是牧马场、菜地、坟地、野草地、小水洼间杂地。1950年代,中科院开始在该地兴建第一批科研院所,后在该居民区西南部兴建住宅区。因位于中关村路北,故名。

驻有中科院礼堂、卫生院、中关村第二小学、中关村第一幼儿园、祥云饭庄、中关村派出所、科龙公司等单位。

4、保福寺

东至清华园铁路支线,西至科学院南路 邻中关村南去居民区,南临知春路,北至北京铅笔厂 邻三才堂居民区。

该居民区古有保福寺,故名。保福寺建于明初,《日下旧闻考》载:“海淀之东二里许,有保福寺。……保福寺铁钟,明万历39年造。寺后塔 石刻云:钦内经厂提督僧录司左善世兼大兴隆寺仍兼大圣寿寺开山鼐公师灵塔。又谕祭僧文鼐碑一,正德11年立。”该地在解放前是街道办辖境人口较集中的地方。解放后,中科院在该地设所建厂,改旧房、建新楼。

5、中关村东南区

东邻中关村中学,西邻北大附中、中关村医院,南临知春路,北邻中关村南区居民区。原是坟地、农田,1980年开始建设,1990年建成。位于中关村地区东南部,故名。

6、黄庄

东邻中关村医院、北大附中,西邻海淀路,南邻海淀剧院,北至中关村南路。原是坟地、农田,1980年代建成居民区,因邻黄庄,故名。

7、中关村南区

东至科学院南路,西至海淀路,南至中关村南路,北至中关村路(北四环)邻中关村北区居民区。

原是大片坟地、数里长的大水沟、方圆千余米的大苇塘。1920年代才有少数大户人家在此兴建住宅,比如,东大院即是陈姓大户的住宅。1950年代初,中科院在此修建职工住宅。因在中关村路以南,故名。

驻有中科院行政管理局。

(六)、清河街道办

东至黑泉村-河北村、北至新都路,都邻昌平县。向南,以昌平路清河大桥为界,邻朝阳区;以双清路为界,邻学院路街道办。西南至圆明园东路,邻青龙街街道办。西北至京包铁路,邻东北旺乡。街道办驻清河镇二街111号。

1928年之后,辖域内清河以北属昌平县、清河以南属北平市郊区。1949年底,成立清河镇政府,属北郊第14区。1952年,清河镇被撤销,辖域划入第13区(海淀区),下设朱房、清河、后屯3个乡。1956年,朱房、清河、后屯3个乡又合并为清河办事处,机关驻清河村。1958年6月,清河办事处变更为清河公社;8月,昌平县的东小口、单村、河北村、中滩、太平庄5个乡并入海淀区清河公社。1963年,单村、中滩、太平庄、东小口又划回昌平县。1963年,清河街道办成立,从清河公社脱离、独立出来。

(七)、东升乡

东沿新街口外大街、昌平路 邻西城区、朝阳区;东北沿河北村-西三旗一线 邻昌平县;西邻海淀乡;南沿 南长河-西直门北大街-德胜门西大街,邻西城区。乡政府驻成府路45号。原辖域面积54.6平方公里,为适应城市化迅速发展的需要,乡域内陆续建立了北太平庄、北下关、中关村、学院路、清河、双榆树6个街道办。

1928年之前,乡域清河(河流)以北属昌平县(州),清河以南属宛平县。1928年起,清河北仍属昌平县;清河以南以京包铁路(清河-朱房-后八家-柏颜庄-明光寺-索家坟一线)为界,以东属北平市郊七区,以西属郊六区。

1949年1月,北平市第18区(郊六区,驻海淀镇)成立。1949年7月,第18区与第16区(郊四区,驻白云观)北边一小部分、第17区(郊五区,京密引水渠以西)合并为新的第16区。1950年8月,郊区名称与城区衔接,新第16区易名为第13区。

郊七区易名为北京市第14区。1952年9月,第14区的昌平路(八达岭高速/京藏高速)以西部分,清河以北的昌平县部分,一起划给北京市第13区。1952年9月第13区易名为海淀区。

1958年,成立东升公社,意思是“人民公社犹如东方初升的太阳”,并将清河公社、海淀公社并入。1961年,3个公社分开。1977年,清河公社又并入东升公社。1984年,东升公社易名为东升乡,辖域不变。

,