父亲是个地道的乡下农民,文化程度不高,但他凭着执著的精神,成为远近乡邻的篾匠。

父亲十岁那年开始迷上了做篾活。

有一天清晨,奶奶和伯父、姑姑都挑着山药到附近集市上卖去了,父亲趁着一个人在家,他把熏在厨房楼上爷爷曾经留下的背篓拿到了楼下(那可是奶奶让大家留下的爷爷的唯一遗物),随后坐在凳子上旋转着背篓,仔细观察着每根篾条的始末,他想用心记着却害怕忘记,于是在火坑中找到一根未燃尽的枝条,顺手在门上慢慢模仿画着。他认认真真地记着有多少根青篾条、多少根白篾条、多少根细篾条、多少根宽篾条、多少根粗竹架条、多少条缝口洋竹宽篾条。

接下来就是他的“败家子”(奶奶对他的表述)工作了,他把背篓的一根根篾条拆解下来,然后把篾条按顺序放在不同的地方,最后只剩下底部框架了。但快到结束的时候父亲还是害怕了,因为底部太复杂太难拆开了,他不得不放弃了最底部的拆解工作。

太阳已经晒到大门口,应该是奶奶她们快回来的时候了,父亲紧张地擦拭着满脸的汗珠,只觉得心在砰砰地跳,他真的不相信自己能够复原了!父亲按照门上描绘的图样先把青篾条一根根重新恢复回去,快到一半的时候难点来了,白篾条和宽篾条交叉编织成花样的部分不知道怎么复原了,他一遍又一遍地试着,结果还是不能复原。

“你这个败家子,我今天要打死你!”奶奶看着她唯一留下有念想的东西被儿子破坏得一塌糊涂,顿时火冒三丈,随手拿起扁担向父亲身上打过去,伯父和姑姑见状快速挡住了扁担,小姑姑最后还是被打掉了一颗门牙。

“你今天不给我复原,休想吃饭和睡觉!”奶奶气得快疯了。

还是伯父细心,他到邻居家里借来了爷爷曾经帮他家编织的完全一样的背篓,让父亲学着恢复。

天已经黑了,伯父点燃了松枝(那时照明用的枝条),父亲拨弄着一根根篾条,最后还是在睡前和伯父一起把背篓复原了。

第二天,奶奶也没有骂父亲,两位姑姑却笑眯眯地表扬了他!父亲带着几分自豪,进入了完全的篾活学习中。

父亲首先学会认识竹的品种及用途:箩筐、背篓、簸箕等用水竹或山竹,睡席用苇竹,菜篮用拐竹,竹床、晒垫用楠竹,背小孩子的背篓最好用山竹,缝口用洋竹……然后学会了根据不同竹制品锯竹下料,还学会了破篾条、拉篾丝、编织竹制品边口……

总之,竹编技艺也是满满的学问。

从此父亲开始了他的竹编生涯,成为家乡一带有名的篾匠,奶奶伯父姑姑也成了穿梭在附近乡村集市的“篾活贩子”。

父亲的一次“破坏”,改变了全家的命运,找到了生活的出路,成就了他的职业。

从我懂事的那天起,我家就成了竹编“展览馆”:木屋楼下到处摆放着父亲使用的各种竹编工具,木屋楼上却堆满了父亲的得意作品:大小箩筐、筛篮、背篓、簸箕、晒垫,甚至鸡鸭笼、鱼篓,还有木柱上挂满了大大小小长长短短的各种篾丝。

俗话说:“事物是在不断地发展变化的”,工艺品也一样,只有紧跟时代发展步伐和审美需求,才能满足人们的生活需要。

“好景不长在,好运不常来!”,父亲的“作品”也慢慢滞销了。每次母亲和姐姐她们挑着满满的竹编活去卖,回来时还是挑着满满的回来,最多也只能卖掉几只。父亲很不甘心,决定亲自去集市上找寻原因。记得那天父亲赶集回来,背上却背着一只不一样的背篓,我知道一定是父亲找到了答案了!

父亲坐在正屋的凳子上,摆弄着买回来的作品,我也好奇地凑了过去,父亲长叹了一口气说道:“儿子,山外有山楼外有楼,学习马虎不得,不进则退啊,也像你学习一样,我也遇到对手了!”

我把那只背篓拿过来看了看,发现它的做工确实比父亲的更精致,而且别人的背篓口是用各种颜色包装袋进行编织的,显得更漂亮;背篓的后面还用彩色包装袋编织了简单的图案,看起来更温馨。

父亲把那只背篓转来转去琢磨了好几天,然后做出了大胆地创新:父亲利用蔑条的粗细和节与节间的结巴特点也组合成了各种文字,如“福”“寿”“春”“夏”“秋”“冬”等,还试着编织成了各种图案,如游鱼、飞鸟等,甚至还可以根据用户要求定制文字或图案,用户要求最多的是需要把竹制品客户的姓名编织上去以免互相错拿,父亲也得意地在自己的作品上纺织了一个小小的倒三角形作为“防伪标志”,父亲那时候就有了商标和专利意识了。父亲的这次技术改良,让惨淡的生意又活起来了。

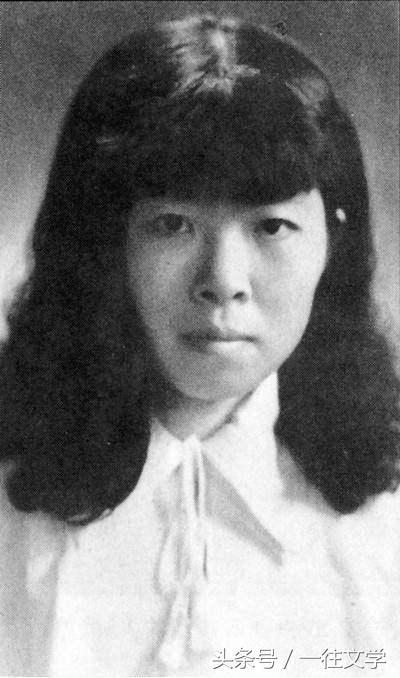

图为父母第一次坐高铁去衡山,也是他俩最后一次。

父亲长年劳累,前年生了一场大病后卧床不起,去年三月父亲离开了我们。每当我回到老家,都要摸摸父亲留下的工具,爬到楼上看看父亲留下的几件“艺术品”,每当看到这些“作品”,我眼前总会浮现父亲的身影,就如同他仍真实地活在我身边一样。我想等我退休了,我一定要把父亲的篾活传承下去,因为这不仅是传承篾活本身,更多的还是传承父亲执着的精神。

文/麻阳民族中学 龚宗考

,