“三分天下诸葛亮,一统江山刘伯温”、“前朝军师诸葛亮,后朝军师刘伯温”,这两句民谣,说的是明朝开国功臣刘伯温。

刘伯温足智多谋,运筹帷幄,为明朝建立立下了汗马功劳,在他的家乡浙江青田,一直有刘伯温庙香火不断,受着百姓们的祭司。

刘伯温死后两百多年,一位清朝将军进入青田县城后,执意要拆去刘伯温庙,不料刚刚动手,庙墙中却露出两样东西,将军看后慌忙离开,再不提要拆庙了,这又是怎么回事呢?

刘伯温是封建士大夫的典范,朱元璋就评价他“世居栝苍,怀先圣道”,他协助朱元璋开国立政,以孔儒思想为治国之道,从个人修养与治国方略等方面大力辅佐朱元璋为王为君,可以说是实现了古代儒家臣子的人生理想。

刘伯温认为对百姓当以儒家仁政德治理念待之,在征战中也主张保护民众,这也使得他在民间广受百姓的爱戴。

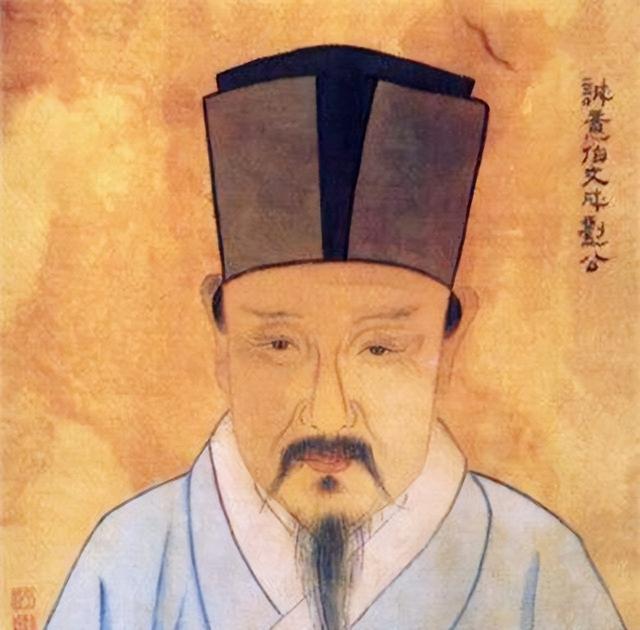

除了是军政方面的济世人才外,刘伯温的文学造诣也很高,他广泛涉及诗歌、散文、序、记、跋、赋等各种文体,后人编有《诚意伯文集》等,作为明初诗文三大家,刘伯温的乐府辞被后人评为“杜陵以后一人也”。

刘伯温去世后,其后世子孙开始以家祭形式祭拜他,在他的家乡浙江青田,乡亲们为他修建了诚意伯庙,祭拜刘伯温的仪式逐渐走向常规化和正式化。

在宗族中,刘伯温的传奇人生经历被其后世子孙宣扬,作为宗族精神世代相传,支撑并鼓励着后世子孙,在浙南一带有着很深的影响力,而关于祭拜的他的刘伯温庙,在两百多年后的清朝,又引发了一桩奇事。

刘伯温精擅易理,知“命数”懂“运势”,在民间传说中,他是多智而近妖,能够未卜先知,预测未来的人物,刘伯温庙的这桩奇事,就跟他未卜先知的传言有关。

明末清初之交,天下陷于战乱之中,最终来自东北的满清一统天下,原本繁华富裕的江南地区也频频遭遇兵灾,百姓苦不堪言。

满清刚刚进入中原时,因为是异族统治,为了巩固自己的统治地位,就颁发了剃头令,要求所有男人们都剃去头发,留着满人传统的鞭子,为了确保人人剃头留鞭,清军还下了“留发不留头,留头不留发”的死命令。

剃头令的颁布,更是激发了江南地区百姓们的反抗意识,一时间江南众多的仁人志士纷纷揭竿而起,和清军英勇斗争。

为了镇压此起彼伏的起义,清朝调遣了大军进入江南,杀得江南血流成河,将原本安定繁荣的江南变成了人间地狱。

此时在刘伯温的家乡浙江青田,人们一直在刘伯温的庙祠中供奉着这位明朝的开国功臣,在血腥的屠刀面前,人们更为怀念当年协助朱元璋驱除鞑虏,建立明朝的刘伯温,他的庙祠中,香火比以往更要繁盛。

这一日,奉命镇压青田百姓的清朝将军进入了青田县城,但他带兵经过刘伯温的庙祠时,不禁恼羞成怒。

刘伯温的庙祠在城中的街道上,能很清楚的看到里面旺盛的香火,跟青田城中围观清军的百姓们那冷冷的眼神形成了鲜明的对比。

清朝将军十分恼火,他越看刘伯温的庙祠越不顺眼,这位深受百姓爱戴的明朝开国功臣似乎也在里面嘲笑着他,他下令手下的士兵将刘伯温的庙祠拆毁。

刘伯温庙在当地有着悠久的历史,看到清军要拆毁他,不由得引来青田百姓的骚动,但因为清军兵强马壮,大家都不敢上前阻止。

没想到的,清军刚刚动手拆毁了刘伯温庙祠外面的庙墙,从墙中掉出了两件东西,一样是一把剃刀,一样是一枚标记着顺治年号的钱币。

当时正是清朝顺治年间,而这把剃刀似乎正预示着清朝推行的剃头令,但这座刘伯温庙修建在两百多年前,这两样东西在庙墙中也带了两百多年,难道刘伯温真的未卜先知,在那个时候就预测到自己的家乡会遭遇这次劫难?

想到此处,这个清朝将军不由得出了一身冷汗,他觉得冥冥之中似乎有双智慧的眼睛一直盯着他,评判着他的罪孽,他赶紧打马离去,从此再也不提拆毁刘伯温庙的事情。

这则轶事,后来被记录清代文人赵吉士记录在他的《寄园寄所寄》卷十《悬榻篇》中:“青田有庙祠,在其邑之街衢。丙戌丁亥间,有大帅督兵过而恶之,下令拆毁。甫堕一墙,即于中得剃刀一张,顺治钱一枚。帅见大骇,乃止不毁。”

而刘伯温,到底是怎么样的人?

刘伯温出生在1311年,当时正值元朝统治时期,刘伯温家中是浙江青田的一个小官僚家庭,自小衣食无忧,能给他提供比较好的教育环境。

刘伯温从小就天赋异禀,他读书时过目不忘,不管什么书都能倒背如流,因此幼年时就被人誉为神童,在家乡的私塾中,刘伯温博览四书五经等儒家经典,尤其精通《春秋》,他在年纪不大时就已经能阐发自己对《春秋》的独特见解了。

刘伯温除了对儒家学说的研究十分精深以外,也广泛涉猎兵法、天文、地理等,他博览群书,才华出众,学识渊博,青年时就闻名于浙江青田一带,人们常常拿他来跟诸葛亮来比较。

刘伯温家族是传统耕读的世家,刘伯温学成之后,也跟父辈们一样,参加了朝廷举行的科举考试,家族也希望他能以此晋升统治阶级,聪慧的刘伯温也不负所望,他在1333年高中进士。

但当时元朝的官吏选拔任用机制并不健全,刘伯温考中之后,在家赋闲了三年,才走马上任,到江西高安县担任一个小小的官职。

在高安县,刘伯温的职责是辅佐县令处理政务,他把繁琐庞杂的政事处理的井井有条,很受县令的重用,但因为刘伯温执法严明,体面无私,却得罪了当地豪强地主,他们集体排挤刘伯温,刘伯温在高安县没呆多久就只能辞官回乡。

后来,刘伯温在元朝先后担任过江浙儒副提举、江浙行省元帅府都事等职,但此时元朝已经病入膏肓,腐朽不堪,刘伯温的一身本事得不到施展,反而处处被排挤打压,他最终对元朝朝廷彻底失望,就此隐居乡中。

在家乡隐居时,刘伯温一边在私塾中教书为业,一边和朋友们吟诗作赋,虽然日子过得逍遥自在,但刘伯温胸怀大志,并不愿一身才能就此埋没在乡村中,他时刻关注着天下大势的变化。

元朝的统治已经走向末路,中华大地上狼烟四起,各路起义军此起彼伏,其中脱颖而出的几家起义军,在攻城略地占据了稳定的地盘后,开始建立自己的行政体制,展示出不同于流寇的雄心壮志,刘伯温见此时机,知道自己终于英雄有用武之地了。

正所谓良禽择木而栖,刘伯温在仔细分析抉择后,决定投效当时占据了江苏和浙江部分地盘的朱元璋。

朱元璋当时的力量还很弱小,但他将自己的地盘经营的井井有条,而且尊重贤能,刘伯温因此看中他,在投效朱元璋后,刘伯温就为朱元璋分析了当时的天下大势。

当时在南方,朱元璋的主要对手是张士诚和陈友谅,刘伯温分析张士诚虽然占据了富庶之地,但他胸无大志,只想做个割据一方的土皇帝,而陈友谅占据了长江中游,地势险要,野心勃勃,而且拥有大量的战舰,是朱元璋的主要威胁。

他建议朱元璋先集中兵力消灭陈友谅,夺取长江天险,然后就可以轻松击败张士诚,等到朱元璋统一南方,就可以北伐元朝,平定中原,大事可成了。

朱元璋采纳了刘伯温的建议,跟陈友谅展开了决战,等击败陈友谅后,朱元璋果然顺利一统南方。

刘伯温自此成为了朱元璋身边深受信任的军师,他不仅在朱元璋与陈友谅、张士诚两位劲敌的关键战役中运筹帷幄,协助朱元璋一统江山,建立了大明王朝,而且在政治军事、社会文化各方面都尽心竭力,献计献策。

当时明朝刚刚建立,百废待兴,各种规章制度都没有先例可依,在这一团乱麻的局面中,刘伯温在奏立军卫法、参订律令、卜地拓建建康城、复兴科举等方面都做出了很大的贡献,使新生政权迅速步入发展正途。

也正因为刘伯温为明朝建立所立下的功勋,他在明朝民间享有崇高的声誉,百姓们都将他与三国时期鞠躬尽瘁、匡扶汉室的诸葛亮相比,“三分天下诸葛亮,一统江山刘伯温”、“前朝军师诸葛亮,后朝军师刘伯温”都是从明朝流传至今的民谣。

但在明朝建立以后,刘伯温却因为和淮西勋贵的冲突而逐渐淡出了权力中心。

明朝开国之后,朱元璋大封功臣,因为朱元璋是从淮西起家的,当年跟随他打天下的有很多淮西籍的文臣武将,这些淮西功臣在明朝建立后都被封官进爵,他们都是同乡,很多人彼此之间还是姻亲,自然就形成了一个被称为淮西帮的利益共同体。

淮西帮在明朝刚刚建立的朝廷中占据了重要地位,而出生浙江青田的刘伯温跟他们因为地缘关系并不亲密,淮西帮在争夺权力时就开始处处针对他。

有一次,刘伯温奉朱元璋之命留守京城时,中书省都事李彬徇私舞弊,纵容下属,被秉公执法的刘伯温治罪,李彬和淮西帮的首领李善长交好,李善长就多次请求刘伯温对李彬从轻发落。

李善长是朱元璋的开国功臣,劳苦功高,在朝中担任丞相,党羽众多,可谓是权倾朝野,但刘伯温不为所动,他在派人请示朱元璋之后,还是把李彬依法惩处了。

因为此事,李善长对刘伯温非常怨恨,总想找机会陷害他,经常在朱元璋面前说刘伯温的坏话,刘伯温虽然在明朝建立的过程中功劳很大,但因为李善长的阻扰,他最终只被封为诚意伯,俸禄是每年240石,在明朝功臣中的排位并不算靠前。

刘伯温看到朝廷中淮西帮权力很大,自己处处遭到排挤和打压,正好这时他的妻子又不幸病逝,就借此机会辞官回家。

朱元璋答应了他的请求,刘伯温走后,淮西帮失去了一个政敌,更加一家独大,这也让朱元璋暗暗警惕,他又把刘伯温召了回来,追封他的父亲和祖父,希望以此笼络他。

但刘伯温深知朝廷派系林立,淮西帮一家独大,继续在权力中心的漩涡中可能会引来杀身之祸,就婉言谢绝了。

刘伯温一生仗义执言,虽无心在朝中参与权力争斗,但当朱元璋有事征求他的意见时,他依然知无不言、言无不尽。

有次朱元璋想要责罚李善长,刘伯温反而劝他不要这样做,朱元璋十分奇怪,就问他:“李善长三番两次要加害你,你还要替他说话?我想把他撤掉,让你担任丞相,你意下如何?”

刘伯温却说,丞相是房屋里的大梁,要用结实的大木料,自己是块小木头,难以胜任,他还进一步分析,自己疾恶如仇,又不擅长处理烦琐的公务,是无法担任丞相职务的。

朱元璋又问胡惟庸如何,刘伯温毫不避讳地说胡惟庸是一头劣马,让他驾车,他只会把马车弄翻,不赞成他担任丞相一职。

但后来,朱元璋无人可用,还是任命胡惟庸担任了丞相,因为刘伯温曾否决了朱元璋让胡惟庸担任丞相的想法,胡惟庸对他特别痛恨。

他指使手下弹劾刘伯温,说刘伯温打算在有王者之气的地方修建坟墓,刘伯温精通地理风水,擅于寻找风水宝地,这个诬告正好触动了朱元璋的逆鳞,他虽然半信半疑,但还是对王者之气的说法心存忌惮,就派人前去监视刘伯温。

刘伯温知道后,十分担心朱元璋真的认为他有不轨之心,就专程回到京城向朱元璋解释,朱元璋就此把他留在身边,以便随时监视。

都说伴君如伴虎,从刘伯温的经历中也可见一斑,刘伯温在朱元璋的监视下,一直呆到公元1375年,才因为病情沉重,在朱元璋派出的人员护送下,由儿子刘琏陪同,从京师返回家乡。

回到家乡后,刘伯温不久后就病逝,但对于他的死,朱元璋不闻不问,没有什么悲痛的表示,这份君臣之情也早已荡然无存。

虽然朱元璋和刘伯温的君臣关系没有善始善终,但刘伯温为明朝建立的功勋不容抹煞,明朝后面的多个皇帝,都十分推崇他,公元1513年,明武宗追赠他为太师,谥号文成,公元1531年,明世宗嘉靖皇帝将他配享太庙,这在古代官员中是最高的褒奖。

《论刘伯温文化的思想底蕴、民俗传承与跨媒介传播》,《民间文化论坛》,2022年5月

《寄园寄所寄》卷十《悬榻篇》,清代赵吉士著

,