【提要】历史上对性善论的批评非常丰富,古往今来人们大约从如下七种立场出发,对孟子的性善论展开了批评,即:性无善恶说、性超善恶说、善恶并存说、善恶不齐说、性恶说、善恶不可知说、善恶后天决定说。不仅如此,人们还对孟子性善论的立论方法进行了批评,大体上涉及片面取证、循环论证、混淆可能与事实、混淆理想与现实、门户之见、不合圣人真意等六方面。今天,任何试图为性善论辩护、或倡导性善论的行为,都不能忽视这些学说。本文的目的不在于为其中任何一种人性善恶说辩护,但试图说明性善问题的复杂性,特别是:孟子以来,人性善恶问题的争论已经几千年,至今未有定论,导致分歧无法化解的重要原因包括学者们对于人性的概念、内容、类型以及善恶的标准没有普遍共识,往往各说各话;另一方面,从历代大批学者对性善论的批评与回应,并形成那么多观点和流派,也可窥见孟子对东亚乃至当今世界人性论研究的推动作用之大。

【关键词】性善论 孟子 性无善恶 性超善恶 人性恶

自从韩愈、特别是宋代程朱理学兴起以来,孟子性善论成为广大学人共同推重的主流看法。清代学者对程朱理学有激烈批评,拒绝接受后者有关义理/气质二重人性的划分,但这并不等于清代学者拒绝接受性善论。

事实上,大多数清代学者(包括戴震、阮元等人在内)虽然在人性概念上实现了对先秦的回归,但是在人性善恶问题上并未否定孟子,甚至仍坚持性善论。一直到当代,仍然有许多学者为性善论辩护,这一点我们从康有为、钱穆、牟宗三、徐复观、刘述先、杜维明以及黄彰健、傅佩荣、袁保新、郭齐勇、李景林、杨泽波、梁涛等许多当代学人那里清楚看出。不过另一方面,如果我们去问问在社会现实中那些不以儒学为信仰或专业的普通人,可能会得出完全相反的结论。

即:在今天的现实生活中,可能绝大多数普通人都不接受性善论。相反,他们要么倾向于认为人性善恶并存,要么认为人性无所谓善恶,善恶后天造就。至少在我看来,这两种观点在现实生活中的影响远大于性善论。事实上,如果我们研究历史,可以发现这两种相反的观点也早就有人提出(甚至早于孟子就提出来了)。

本文试图展示究竟历史上有多少种反对性善论的观点,他们的逻辑是什么。我们的目的既不在于捍卫性善论、也不在于推翻性善论。我只是认为,对历史上批评性善论观点的梳理,有助于我们深化对孟子人性论的认识,当然也有助于加深我们对人性的认识。

葛瑞汉(Angus C. Graham, 1919-1991)特别强调时代思潮对于理解孟子性善论的重要作用。他分析了如下几个方面的思想资源对孟子的影响:一是杨朱学派,二是道家学者,三是儒家学者(如世子硕),四是稷下学派(告子、管子后学等),五是墨家。

借助《郭店楚墓竹简》[1],我们知道在孟子时代,儒家人性论已十分丰富,从而说明其说必定有针对性。按照葛瑞汉,孟子的人性概念应当是继承了杨朱、道家而来,即主张人性是指一种恰当的生活方式,这是杨朱、道家对孟子的贡献。葛瑞汉认为杨朱对孟子的一大挑战是,他在儒家之外发现了一种合乎天道的生活方式,因此儒家要从人的天性出发来重新说明道德。

对孟子思想影响较大的另一派是儒家先贤。《论衡·本性》介绍的世子硕、宓子贱、漆雕开、公孙尼子之徒,皆主张人性有善有恶。孟子应当同意他们“人性有善”之说,而不同意他们人性有恶之说。这才是他的主要批评对象。孟子的另一个论辩对象应当是告子等代表的稷下学派观点,此派观点与后来荀子的人性论颇为接近,即主张“生之谓性”。葛瑞汉认为告子的观点与《管子》所代表的稷下学派观点一致。

此外,墨家的观点是比较功利的。今本《墨子》论“性”字仅二见,其所谓“性”限于性格(“性为暴人……性不可正”)。墨家人性之见似甚简单,不足以构成讨论焦点,故孟子未重点反驳。最后,性恶说在孟子之时虽未见,不过孟子对于世硕“人性有恶”的反驳,本身也即包含了对后来性恶论的反驳。[2]这些可能代表了孟子所批评的同时代的各种人性论。

然而,孟子对同时代学者的批评或反驳,并未平息后人对他的反批评。恰恰相反,孟子之后,不仅荀子对孟子的性善论进行了批评,汉代以来,董仲舒即明确批评孟子性善论,扬雄(又称杨雄)、刘向、郑玄、许慎、王充、荀悦等亦批评或未接受性善论。汉代学者除韩婴、陆贾、赵歧等若干人外,几乎都对性善论持批评或保留态度。唐代学者韩愈虽盛赞孟子继承了道统,但亦批评其性善论。

宋代批评性善论的人更是比比皆是,李覯、王安石、司马光、欧阳修、苏轼、苏辙、叶适……甚至程颢,都批评过性善论。我想性善论在宋代为多数学者所反对。即使大力推崇孟子的宋明理学,对性善论也没有全盘接受。比如张载、程颐、朱熹等人事实上用气质之性说回答了人性恶的来源,他们的人性论毋宁是善恶二元论,[3]只不过赋予了善性更本源、更崇高的地位。至于心学代表王阳明及其弟子钱德洪、王畿等人,事实上也没有完全接受性善论,故王阳明对告子虽不满意,亦有认可之处。

另外,在中国历史上,持接近告子式的性无善恶或性超善恶说(或近其说)者,一直不乏其人,从宋代的王安石、苏轼、苏辙,明代的王阳明、王夫之到清末的龚自珍、梁启超、王国维、章太炎均是代表。此外,至少就其从人的天生自然属性论人性超越善恶而言,道家学派的人性论离告子而不是孟子更近。总之,中国历史上持类似或接近告子人性说的人非常多,堪称为一条主线。

此外,荀子之后,明确站在性恶论立场批评孟子的人极少,但是持人性善恶并存的人一直大有人在,几乎是另一条主线。从孟子的前辈世子硕、漆雕开、公子尼子之徒,到汉人董仲舒、扬雄、班固、刘向、许慎,再到宋人王安石、司马光,直至清儒康有为等,莫不如此。现当代学者中持此论者亦甚多。

最后,性三品论及善恶环境决定论也是有影响力的观点。

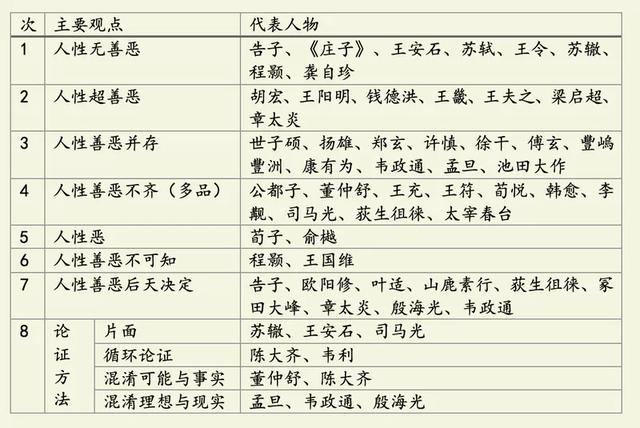

下面我用一张表概述历史上反对性善论的各种意见(不全针对孟子),并在接下来逐一分析表中各种观点。考虑上历来不少学者对前人人性观有所总结,本文在分析各家观点将重点放在前人对性善论的批评上:[4]

人性无善无恶

在对性善论的各种批评中,一开始就与孟子直接交锋的是告子,其观点是性无善无不善,并从“生之谓性”立论(本文简称为“生性说”)。虽然从《孟子·告子上》等处的记载看,告子在与孟子的辩论中处于下风,但告子之后发展其说者从未中断。

1、生性说

告子没有留下传至今日的著作,我们只能看到他的对手孟子记下了他的基本观点:

告子曰:“性无善无不善也。”(《孟子·告子上》)

告子曰:“性,犹杞柳也;义,犹桮棬也。以人性为仁义,犹以杞柳为桮棬。”(《孟子·告子上》)

在这两段话里,我们没有看到告子为人性的善恶说提供更多的理由。为何“生之谓性”、“食色性也”能证明人性无善无恶?后来的荀子不正是从这样的人性概念出发证明人性恶的吗?可惜告子留下的材料太少,告子的论述嫌过简略。

告子所谓生有之性无善无不善,后世学者同情其说或立场与之接近者有王安石、王令、苏轼、苏辙、王阳明、朱舜水、龚自珍、梁启超、章太炎等等皆其类(见后)[6]。其中龚自珍、章太炎、梁启超属明确为告子辩护者。王阳明(1472-1529)曾称告子“性无善无不善,虽如此说,亦无大差”。[7]

清儒龚自珍(1792-1841)自谓其“言性”“宗无善无不善而已矣”,因为“善恶皆后起者”;为尧为桀,皆非其性;治恶治善,皆非治性。[8]除了龚自珍、梁启超外,还有多人认为告子所谓无善无不善是针对普通人(即中人)而言的。[9]本节后面讲到的源流说以及下节中的体用说、佛法说,均或可纳入告子“无善无不善说”阵营,只是后者的阐发有所深化和发展而已,故别出为论。

2、源流说

除告子外,后世儒家学者还发展出一种不同的为人性无善恶辩护的观点,即从时间上的因果关系(先后决定关系)来论性,以性为源头决定者、善恶为后起次生者,故性不可以善恶来衡量(后起不能决定先在),我把这种批评意见称为“源流说”,此说与前面告子的“生性说”相近,区别在于源流说强调性决定了善恶,而生性说则只强调了性在善恶之先。严格说来,可将源流说作为生性说的一种。源流说有四种:一曰禾米说,二曰性情说,三曰性才说,四曰性习说。

最早从源流角度批评性善论的可能是董仲舒(前179-前104年)。《春秋繁露·实性》认为性与善的关系就象禾与米,“善如米,性如禾。禾虽出米,而禾未可谓米也;性虽出善,而性未可谓善也。”(《春秋繁露·实性》)董仲舒思想的核心是,只有继成的东西才能称善,先天的实性不能称为“善”,故“善出于性,而性不可谓善”(《春秋繁露·实性》)。

然而,董仲舒“善当与教,不当与性”(《春秋繁露·实性》)的思想是否可称为人性无善恶说或有疑义,因为他承认“性有善端、心有善质”(《春秋繁露·深察名号》),只是在他看来善端不算善。我认为董仲舒的意义之一在于开创了从源流角度论性无善恶之先河。真正将此说发展壮大的儒家学者,要到北宋才出现。

王安石(1021年~1086年)从传统的性情论出发批评孟子性善论:

孟子言人之性善,荀子言人之性恶。夫太极生五行,然后利害生焉,而太极不可以利害言也。性生乎情,有情然后善恶形焉,而性不可以善恶言也。此吾所以异于二子。[10]

有情然后善恶形焉,然则善恶者,情之成名而已矣。[11]

正如太极生五行,五行有利害,而太极无利害;性生出情,情有善恶,而性无善恶,故 “性不可以善恶言”。王安石以太极生五行为喻,以为性、情之间是先后决定关系,本文称先后决定关系即时间上的因果关系批评性善为源流说。

以性情说善恶、以为情有善恶而性无善恶,在历史上有一定代表性。王安石的同时代人王令(子逢原,1032年-1059年)同样从性情之别得出,“性无善恶也。有善有恶者,皆情耳”。[12]此外,苏轼(1037-1101)也批评韩愈以情为性,称“苟性而有善恶也,则夫所谓情者,乃吾所谓性也”;善恶是人们“以其喜怒哀惧爱恶欲七者御之”的产物,“则夫善恶者,性之所能之,非性之所能有也。”[13]

除了性/情之别外,王安石、苏澈等人还分别从性/习之别的角度批评性善论,主张善恶源自习,而不源自性。例如,王安石宣称,“诸子之所言,皆吾所谓情也、习也,非性也。”[14]苏辙(1039-1112)认为,性本“无物”,善恶乃是“遇物而后形”,故“夫性之于人也,可得而知之,不可得而言也。”[15]善恶是“习相远”的结果,但性本身无所谓善恶。“习者,性迷所有事也。自是而后相远,则善恶果非性也。”[16]

苏轼则认为,“天下之言性者,皆杂乎才而言之”[17]。只有才有善恶,性则无善恶,孟子混淆了性与才:

始孟子以为善……嗟夫,是未知乎所谓性者,而以夫才者言之。夫性与才相近而不同,其别有啻若白黑之异也。[18]

3、继成说

在儒学史上,还有不少人以《易·系辞》“一阴一阳谓之道,继之者善也,成之者性也”之语为据论证性无善恶。因语出圣人,在古人看来极具权威性。程颢、苏轼、王夫之均认为,《周易》“继善成性”之语证明“善”是继起、非本原;而本原之性当无善恶或超善恶。本文称此为“继成说”,可视作源流说的另一种形式。

程颢(1032-1085)从《易传》“继善成性”角度批评了孟子性善论,认为性善说与其他各种人性论(比如性恶或善恶混之类)一样,皆是从既生之后(即“继之者”)出发,并未回到人性的本原:

凡人说性,只是说“继之者善”也,孟子言人性善是也。[19]

人性善恶好比水之清浊,水清如性善,水浊如性恶。水清水浊为后发可见、取决于环境,而水之性超越清浊。性善性恶为继起可见、取决于人为,而人之性超越善恶,“故不是善与恶在性中为两物相对,各自出来。”[20]

苏轼也借用《易传》“继善成性”之语批评孟子道性善:

昔者孟子以善为性,以为至矣。读《易》而知其非也。孟子之于性,盖见其继者而已。夫善,性之效也。孟子不及见性,而见夫性之效,因以所见者为性。[21]

苏轼将《易传》“继之者善,成之者性”中的“性”读作主语,故认为“善恶者,性之所能之,而非性之所能有也。”[22]

与苏轼不同,王夫之(1619-1692)将“成之者性”的“性”读作宾语,但认为“成之者性”的主语是“天”,性“与天之元、亨、利、贞同体,不与恶作对”。[23]然而,

孟子却于性言善,而即善为性,则未免以继之者为性矣。[24]

王夫之之说,建立在性之本体与定体区别的基础上:

孟子言,且以可见者言之。可见者,可以尽性之定体,而未能即以显性之本体。[25]

王夫之本体/定体之分,与下面讨论的王阳明所谓性之本体思想,有根本区别。王阳明本体不是从发生学说的,或者说不能限于发生学来理解。而王夫之则主要从发生学立论,与张载、程朱的思路更接近,王夫之亦主张“盖以性知天者,性即理也,天一理也”。[26]

需要指出的是,王夫之虽然批评孟子性善说有失圣人真旨,或不如称为性超善恶说者,因他明说性与“天”同德,有仁、义、礼、智、信五常。只因他同样从〈易传〉“继善成性”出发立论,故且放于此处。

人性超越善恶

性无善恶说与性超善恶说的区别在于,无善无恶可指人性如白板、无善恶内容,而超善恶则非谓人性为白板,可以指人性为超越善恶的“至善”。当然两者的区别也不是绝对的,有时表面上主无善恶,实指性超善恶。胡宏、王阳明、王夫之、梁启超等人即然,其所谓性无善恶实以“至善”释性,故本文称为性超善恶说。单从古人表述看,性无善恶说与性超善恶说实难区分。

性超善恶说当然亦是对性善论的批评,无论是庄子、宋儒还是清儒,均往往针对孟子或儒家而发。不过与道家的性超善恶说相比,儒家的性超善恶说往往对性善论同情远大于批评,王阳明、王夫之即其例。下面将性超善恶说分成三类:

1、自然说

按照张岱年等人看法,[27]告子的同时代人道家创立了性超善恶说,这种性论也有时被称为人性至善论。这种人性观在《庄子》中得到了最集中的体现。虽然先秦道家并未提及孟子,但可以说相当明确地批评了孟子所代表的性善论;《庄子》这样做是每每以孔子为靶,从其内容看更适合理解为指向孟子。《庄子》的人性善恶论建立在自身独特的人性概念上,与告子的人性概念有天壤之别。今本《庄子》大体上从如下几方面批评了以善恶衡量人性。

首先,《庄子》描述了一个与卢梭等人的“自然状态”(state of nature)非常相近的史前社会(《马蹄》《缮性》《天地》等篇)。这种状态被描绘为禽兽与人共存,仁义之德不施,展现了真正的人性;“民结绳而用之,甘其食,美其服,乐其俗,安其居”,“鬼神不扰,四时得节,万物不伤,群生不夭”(《缮性》)。这种反文明、反教化的历史观包含了对人性善恶说的间接批判。本文简称此说为自然说。

其次,三代、甚至三皇五帝以的圣王们,“离道以善”,“去性而从于心”(《庄子·缮性》),“莫得安其性命之情”(《天运》),他们都违背了人性。“自三代以下者,天下莫不以物易其性矣”(《骈拇》),故“天下每每大乱”,“惴耎之虫,肖翘之物,莫不失其性”(《胠箧》)。

其三,仁义礼智等道德本质上与人性对立,《缮性》称 “礼乐遍行,则天下乱矣……必失其性也。”[28]《徐无鬼》称“礼教之士”、“仁义之士”等六士“驰其形性”;《天运》称“仁义……止可以一宿而不可久处”。总之,礼义道德致人“丧己于物,失性于俗”(《庄子·缮性》。

其四,《庄子》进一步指出,儒家创始人孔子倡导仁义,追求道德,实则“乱人之性”。《天道》篇借老子之口质疑孔子仁义思想违背人性,《列御寇》篇称“仲尼……忍性以视民”。

最后,《庄子》认为,真正合乎人性的生存方式超乎道德,称其为“无为复朴,体性抱神,以游世俗之间者”(《庄子·天地》)。《缮性》主张“学以求复其初”,“知与恬交相养,而和理出其性”。

这种将人性与道德善恶相对立的思想,《淮南子》有所总结:

率性而行谓之道,得其天性谓之德。性失然后贵仁,道失然后贵义。(《淮南子·缪称训》)

《庄子》从原初自然之性等角度反驳人性善恶说,在后世并不多见。在儒家学说史上,类似地以自然状态说性者尤其罕见。笔者在后世儒家中仅见苏轼有此说(见其《扬雄论》一文)。

2、体用说

与道家从自然状态等角度论性不同,宋明儒则从体用关系角度论性超善恶(或性无善恶)。与前面的源流说相比,体用说并不把“性”预设为一先在的自然存在,而是视之为高悬于善恶之上的至善之体。此体——后来称为性之本体或性之体——与其说是客观存在,不如说是主观存在,因为它往往是修行中才可体悟到,也只针对特殊的修行实践才有意义。较早提出此说的人之一是胡安国、胡宏父子。

宋儒胡宏(1102-1161)提出对于人性,“善不足以言之”。《知言》载“或问性”曰:

“然则孟轲氏、荀卿氏、扬雄氏之以善恶言性也,非欤?”

曰:“性也者,天地鬼神之奥也,善不足以言之,况恶乎哉?”[29]

据朱子,胡宏此说是指“性无善无恶”。[30]不过,其性概念却与告子迥然不同。因告子之性只是“生之谓”,只是“食色”之类,而胡宏谓性为“天地之所以立”、“天地鬼神之奥”,此性绝非生理之属。在其他地方,胡宏亦称性者“天命之全体也”[31],“性,天地之大本也”。[32]据此,与其说胡宏主性无善恶,不如说主性超善恶。胡宏之说承自胡安国,其父胡安国超越孟、荀,主张“本然之善不与恶对;与恶为对者,又别有一善”。[33]

胡宏“本然之善”或“天命之全体”,或可借王阳明之语称为“性之本体”,故胡说似近体用论。明确从体用关系论性、并发挥到极致的人,非王阳明莫属。要理解王阳明的性无善恶说,体用论是关键。体用论是中国传统思想一大范畴,学者们亦援用来批评性善论,前述王夫之本体/定体之说,实已涉及。王阳明的基本观点是:性之本体无善无恶,而性之发用有善有恶。他曾在多处明确提出人性无善无恶:

无善无恶是心之体,有善有恶是意之动,知善知恶的是良知,为善去恶是格物,只依我这话头随人指点,自没病痛。此原是彻上彻下功夫。[34]

性之本体原是无善无恶的,发用上也原是可以为善,可以为不善的,其流弊也原是一定善一定恶的。[35]

良知本体原来无有,本体只是太虚。[36]

由于王阳明又在多处提到“心之本体”、“性之本体”“粹然至善”,甚至明确称“无善无恶,是谓至善”,[37]故而“无善无恶”该如何理解也引起争议。我想有一点可以肯定,王阳明所谓“至善”是超越善恶对立意义上的,与张岱年对道家“性至善论”的解释相近。[38]

正因为王阳明以“无善无恶”为“至善”,所以他并没有批评孟子,他的说法是否可算对孟子性善论的批评或有争议。《传习录·启问道通书》载王阳明赞美“孟子性善,是从本原上说”,[39]据此阳明似乎认为孟子的性善论与他的性无善恶论或性超善恶论一致。需要注意的是,王阳明倡人性无善恶还有一层用意,即针对修养功夫而言,意在“破执”。

王阳明的“无善无恶论”在其弟子王畿、钱德洪处均得到继承,而二人理解有异。钱德洪(1496-1574)似认为,性无善无恶是指它能包容天下一切善恶:

虚灵之体,不可先有乎善,犹明之不可先有乎色,聪之不可先有乎声也。目无一色,故能尽万物之色;耳无一声,故能尽万物之声;心无一善,故能尽天下之善。[40]

相比之下,王畿(1498—1583)则更多地从修持工夫角度来谈性无善恶,称“天命之性粹然至善,神感神应,其机自不容已,无善可名。恶固本无,善亦不可得而有也。是谓无善无恶。”[41]

严格说来,王学所谓性无善恶说建立在一个自身独特的“性本体”概念上,此“本体”非常人所见、所知,只有修炼极深的人才能体悟,因而与告子、荀子、孟子、庄子、董仲舒、王充、扬雄、韩愈等历史上大多数人等所说的性概念皆有本质区别,因而其论证性无善恶的逻辑也极为特别。然而,这种人性概念并不为多数现代人性论者所持,王学性无善恶说的意义因此也因人而异。

3、佛法说

在中国人性论史上,佛教虽有一套丰富的人性论,但一直遭儒家公开排斥。直到现代,才陆续有儒家学者公开使用佛教术语和理论来论证人性问题,章太炎、梁启超、熊十力皆其例,而章、梁皆由此得出支持告子性无善恶的结论来。本文以为其思想近乎体用论,当属性超善恶说。

章太炎(1869-1936)根据佛经中的八识——眼识、耳识、鼻识、舌识、身识、意识、末那识、阿罗耶识——理论指出,末那所指为意根,“意根常执阿罗耶以为我”,有了我执,“我爱我慢由之起”,由我爱、我慢出生善恶,他称为“审善”“审恶”,与外界人为努力形成的“伪善”“伪恶”相区别。孟子性善、荀子性恶正是此我爱、我慢之心产物:

孟子以为能尽其材,其之谓善。大共二家皆以意根为性。意根一实也,爱慢备,然其用之异形。一以为善,一以为恶。皆韪也。悲孺子者,阅人而皆是。能自胜者,率土而不闻,则孟、孙不相过。孟子以不善非才之罪,孙卿以性无善距孟子,又以治恶比于烝矫砻厉,悉蔽于一隅矣。[42]

孟子不悟己之言性与告子之言性者异实,以盛气与之讼。告子亦无以自明,知其实,不能举其名,故辞为之诎矣。[43]

孟子、荀子不出我执范围,故有我爱(倡性善)、我慢(倡性恶),是其意根作用的结果。至于扬雄的善恶混学说,漆雕开、王充等人的性三品说,比孟、荀又低一层,因其说是在我爱我慢基础上进一步形成的。只有意根断了,才能根除我执,无善无恶,亦无死无生。意根断,则归阿罗耶。这正是告子所见。言性之各家,“悉蔽于一隅”,唯告子所言为阿罗耶识:

告子亦言生之谓性。夫生之所以然者谓之性,是意根也。即生以为性,是阿罗耶识也。阿罗耶者,未始执我,未始执生,不执我则我爱我慢无所起,故曰无善、无不善也。[44]

惟告子及于本体。江恒源称章太炎“纯取佛学的心理学来比论,在论性各派中,可说是独树一帜”。[45]

与章太炎重视《瑜珈师地论》、从八识关系论性无善恶不同,梁启超(1873-1929)重视《大乘起信论》、从大乘心法出发论性无善恶。在《梁启超论孟子遗稿》中,他引《大乘起信论》“依一心法有二种门,一者心真如门,二者心生灭门”,又“谓众生心”“摄一切世间出世间法”,“依于此心”而有“心真如相”、“心生灭因缘相”。其中——:

所谓一心法,指众生心所有之法,无对待,即无善恶或超善恶也。“告子所谓无善无不善者,盖指此众生心,即所谓一心法也。此一心法超绝对待,不能加以善不善之名。”[46]一心之法可以开二种门,即可以为善可以为不善之义,类似于告子之义,亦类似于孔子习相远之义。

所谓真如相,指圆满之相,即今人所谓最佳理想状态,也可谓完满实现。“孟子言性善者,指真如相,即一心法下所开之真如门也。”[47]“盖孟子所谓性,指真如相。真如浑然,物我同体,仁之德具焉;真如有本觉,智之德具焉。此者诚无始以来即固有之,谓为天下之所以与我者可也。”[48]所谓生灭门,盖指现象界各殊之途,近于现实百态;亦如盲人摸象,各得一偏也。“荀子所谓性恶者,指生灭因缘相,即一心法下所开之心生灭门也。”[49]生灭门有对待。梁氏对告子评价甚高,与宋明儒大为不同:

告子所云无善无不善,以释心体,诚甚当矣。[50]

必欲品第优劣,则告子所说,与孔子合,义最园融。[51]

但他也指出,告子所谓“生之谓性”“食色性也”复落入生灭门,此告子矛盾处。这又与王阳明批评告子相似。

梁启超之说亦可纳入前述体用说范畴,他也曾多次以体用为喻:

无善不善指性之体;可以为善不善,指性之用。[52]

要之若言性之体,则无善无恶;略言性之相,则有善有恶;若为性之用,则可以为善可以为恶。此孔佛一致之说,孟荀则各明一义,不必相非也。[53]

前面讲到王夫之之本体与王阳明之本体之不同,但梁氏只以一心法喻性之体,未对性体之义进一步展开,其本体含义似与王阳明更接近,与王夫之有所不同。从梁启超批评告子论性落“生灭门”来看,梁氏所谓性无善恶实指“超绝善恶对待”,与告子性无善恶有别,故本文纳入性超善恶说。

人性善恶并存

除了性无善恶或性超善恶说之外,中国历史上批评性善论的另一大宗是善恶并存说。主张人性中既有善、也有恶,善恶并存,可以说在中外人性论史上影响甚大,今天也极易为大多数人所接受。

最早提出这一说法的人可能是东周时人世子硕,以及同时人密子贱(密又作宓)、漆雕开、公孙尼子之徒,其说载于王充《论衡·本性篇》,称“周人世硕,以为人性有善有恶。……[情]性各有阴阳,善恶在所养焉。”[54]其说当代表孟子之前或同时代儒家的典型看法,[55]并非针对孟子。然而,汉人扬雄(又写作扬雄,前53-公元18)人性善恶混说则是对孟、荀的综合,其中自然包含对性善论的批评。他的用意与世硕同在于“养”:

人之性也善恶混,修其善则为善人,修其恶则为恶人。[56]

晋李轨注曰:

荀子以为人性恶,孟子以为人性杂。而杨子以为人性杂。……杨子之言,备极两家,反复之喻,于是俱畅。[57]

李轨之言,盖以为杨子之言高于孟、荀两家,其言兼备。后世司马光(1019-1086)盛赞扬雄此说曰,其理由亦是唯杨子之说“兼备”:

孟子以为人性善,其不善者,外物诱之也。荀子以为人性恶,其善者,圣人教之也。是皆得其一偏,而遗其大体也。……如孟子之言,所谓长善者出;如荀子之言,所谓去恶者也。杨子则兼之矣。[58]

张岱年指出,后汉末以来,主性兼含善恶的人还包括郑玄、徐干、傅玄等人,其中傅玄之论最详。[59]

为何司马光等人认为兼备才论性之道呢?关于此,古人有一种理论,即阴阳说。阴阳说也许是我们理解汉儒人性论走出“性一元论”(要么善、要么恶)的关键。[60]唐君毅(1909-1978)先生认为,汉人从阴阳两面及其相互转化来理解人性,由此导致汉儒与先秦学者不同,不再说人性要么善要么恶,而倾向于“以人性非必善,而兼含善恶之正反两方面”。[61]此种以阴阳说人性,亦见于董仲舒、许慎、刘向[62]、郑玄、王充[63]、班固、荀悦[64],可见在汉代甚为流行。

董仲舒可能是较早从阴阳观出发论述人性中善恶互见的人之一。他认为 “天两有阴阳之施,身亦两有贪仁之性”(《春秋繁露·深察名号》),故王充总结说:

董仲舒览孙、孟之书,作情性之说曰:“天之大经,一阴一阳;人之大经,一情一性。性生于阳,情生于阴。阴气鄙,阳气仁。曰性善者,是见其阳也;谓性恶者,是见其阴者也。(《论衡·本性》)

据王充,董仲舒从阴阳说性,正是基于对孟子性善论的批评。

从阴阳说善恶,常形成阴阳/性情/善恶的对应式。[65]董子之后,我们可在《白虎通》及许慎处清晰见到。《白虎通·性情》“性者,阳之施;情者,阴之化也”之见,在许慎《说文解字》“性”、“情”、“酒”等词条中也能看到。[66]一直到清代,孙星衍[67]、焦循[68]、康有为仍认同此说。比如康有为(1858-1927)说:

孟子探原于天,尊其魂而贱其魄,以人性之灵明皆善,此出于天生,而非禀于父母者。厚待于人,舍其恶而称其善,以人性之质点可为善,则可谓为善。[69]

康以魂魄分指阴阳,说孟子道性善是“尊其魂而贱其魄”,“舍其恶而称其善”。这自然包含对孟子的批评,尽管康总体上对孟子性善论持同情态度,认为孟子欲凸显“人人皆可平等自立”,[70]这是其“善诱之苦心”,[71]考虑到孟子生于乱世,“亦未为过”。[72]

需要指出的是,程朱学者将天地之性(或义理之性)/气质之性二分,实际上继承了人性善恶并存之说。原因很简单,需要给人性中恶的来源找到解释。当然与扬雄等人不同的是,程朱学者将善性即天地之性作为天之所命,作为宇宙本原,从更本质的角度尊视它。所以,人性善恶两者并不是简单地二元平行关系。

在西方历史上,柏拉图、亚里士多德也区分灵魂中理性与非理性成分,而视前者为人性之本质。在从基督教到康德的哲学中,对人性的理解有自然与自由二分思维,其中自然层面对应于荀子所人的感官欲望等属性,而自由对应于人的本质。按照这种理解,程朱学者所说的善性或天地之性对应于西方学者所说的人的本质属性,是体现人之为人的独特的、区别于动物的层面。

在今天人看来,人性中善恶并存听起来较合常识,所以流行。不过现代人持此论者,较少像古人那样以阴阳说为据,而较多地采用前述的兼备说。比如英国历史学家汤因比(Arnold J. Toynbee,1889-1975)就说:

人的本性,是不能从本质上截然分为善与恶的。人性能成为善的,也能成为恶的。在我们的经验范围内,随便找一个人,他的本性中都混杂着善与恶。当然,其所占比例是因人而异的。但通常人性中,在某种程度上,是善恶并存的。在现实中大概是没有绝对的善人,或绝对的恶人。[73]

汤因比的说法,或可帮助我们理解为何今天性善论不流行。

人性善恶不齐

汉代人性论最大的特色,我认为是不再相信统一的人性,至少在善恶意义上。因此一方面,从阴阳、性情出发讲人性,主善恶并存;另一方面,从上智、下愚出发讲人性,主张人性不齐,或善恶多品,最典型的说法是所谓性三品(或称为“性多品说”[74])。诚如张岱年(1909-2004)所说:

无论性善论,性恶论,性无善恶论,性超善恶论,性有善有恶论,皆认为人人之性同一无二,一切人之本性实皆齐等,并无两样的性;善人与恶人之不同,非在于性,乃缘于习。唯独有性善有性不善论,认为人与人之性并不一致,本相歧异,善人与恶人生来即不相同。战国时之有性善有性不善论,仅谓性有两等。至后汉乃有性三品论,认为人有上中下三种,性有善,恶,不善不恶三等。[75]

荀子曰:“尧舜之与桀跖,其性一也;君子之与小人,其性一也。”(《性恶》)性三品或人性不齐之说,正与此说相反,然亦可溯源到孔子:“唯上知与下愚不移”(《论语·阳货》),以及“中人以上”、“中人以下””(《论语·雍也》),“生而知之者”、“学而知之者”、“困而不学”(《论语·季氏》)等区分。然孔子虽分人为上、中、下三等,但并未言其善恶。明确提出人性善恶不齐者,最早见于《孟子·告子上》:

或曰:“有性善,有性不善。是故以尧为君而有象,以瞽瞍为父而有舜,以纣为兄之子且以为君,而有微子启、王子比干。” [76]

此说核心在于:人性善恶是先天地决定的,有的人生性恶,遇明君亦恶;有的人生性善,遇暴君亦善。故曰“人性不齐”,后发展成性三品说。三品说在汉、唐、宋代均较大,在汉代尤其大,董仲舒、刘向[77]、王充、王符、荀悦莫不主此说,一直到唐代的韩愈、北宋的李觏和司马光等仍持性三品说。但在程朱理学兴起后,性三品或多品之说趋于消失。不过,清末学者康有为虽未明言性三品,但对此说颇同情之议。而近代日本学者荻生徂徕则明确坚持性三品。

从兼善恶到性三品,似乎有一种内在的发展逻辑或必然性。[78]这是因为 “三品之说”“似可由人性之为阴阳二气之组合,而所具之成分之不同,加以引绎而得”。[79]最早较明确提出性三品说的是董仲舒(前179年-前104年)。《天人三策》称天生之性“不齐”(《汉书·董仲舒传》),《春秋繁露》区分了圣人之性、中民之性和斗筲之性(《春秋繁露·深察名号》),而主张言性当以中民之性为准。正是从中民之性出发,董仲舒对孟子性善论提出了激烈批评。他的逻辑是:圣人、斗筲之性皆异常特殊,没有代表性;只有中民之性才代表大多数,而中民——又称为万民——之性不可称为善。董氏提出了四条理由:

第一、从名号看,“民”之义从“瞑”,瞑就是未觉。既然是待觉者,怎可谓之善?

民之号,取之瞑也,使性而已善,则何故以瞑为号?……性而瞑之未觉,天所为也;效天所为,为之起号,故谓之民。民之为言,固犹瞑也,随其名号,以入其理,则得之矣。是正名号者于天地,天地之所生,谓之性情,性情相与为一瞑,情亦性也。谓性已善,奈其情何?(《春秋繁露·深察名号》)

第二、民有善质,但有善质不等于善。就如禾出米,而不可谓米;性出善,而不可谓善;正因如此,民是待圣王之教而为善者:

今万民之性,有其质而未能觉,譬如瞑者待觉,教之然后善。当其未觉,可谓有善质,而未可谓善。(《春秋繁露·深察名号》)

天生民性有善质而未能善,于是为之立王以善之,此天意也。民受未能善之性于天,而退受成性之教于王,王承天意以成民之性为任者也;今案其真质而谓民性已善者,是失天意而去王任也。万民之性苟已善,则王者受命尚何任也?……今万民之性,待外教然后能善,善当与教,不当与性。(《春秋繁露·深察名号》)

今谓性已善,不几于无教而如其自然,又不顺于为政之道矣。(《春秋繁露·实性》)

第三、民性相对于禽兽为善,相对于圣人为不善。但取法当以圣人为准,而不当以禽兽为准:

质于禽兽之性,则万民之性善矣;质于人道之善,则民性弗及也。万民之性善于禽兽者许之,圣人之所谓善者弗许。吾质之命性者异孟子:孟子下质于禽兽之所为,故曰性已善;吾上质于圣人之所为,故谓性未善。(《春秋繁露·深察名号》)

第四、若谓万民之性已善,显然与现实不相符:

今按圣人言中本无性善名,而有善人吾不得见之矣,使万民之性皆已能善,善人者何为不见也。观孔子言此之意,以为善甚难当;而孟子以为万民性皆能当之,过矣。(《春秋繁露·实性》)

唐君毅认为,董仲舒重人性内在转化、不以品级固化人性,非真正的性三品论者。真正的性三品说当始于王充(27—约97)。[80]《论衡》〈率性篇〉〈本性篇〉等系统地阐述了王充的人性及其善恶学说。他认为正如九州田土善恶不均、有上中下之差一样,人性及其善恶也不可能千篇一律、没有区分:

余固以孟轲言人性善者,中人以上者也;孙卿言人性恶者,中人以下者也;扬雄言人性善恶混者,中人也。若反经合道,则可以为教;尽性之理,则未也。(《论衡·本性篇》)

这里提出了一个人性不齐的理论根据,即“夫物之不齐,物之情也”(《孟子·滕文公上》)。这是孟子说过的话,而孟子自己却违背了。由此出发,他对孟子性善论提出了批评:

孟子作性善之篇,以为人性皆善,及其不善,物乱之也。谓人生于天地,皆禀善性,长大与物交接者,放纵悖乱,不善日以生矣。若孟子之言,人幼小之时,无有不善也。(《论衡·本性篇》)

王充认为孟子观点的最大漏洞,在于会得出“人幼小之时,无有不善”的结论。他从如下几方面试图揭示孟子性善说的问题:

第一、历史上商纣王、羊食我是人所共知的、从小就有“不善之性”的人:

纣为孩子时,微子睹其不善之性。性恶不出众庶,长大为乱不变,故云也。羊舌食我初生之时,叔姬视之,及堂,闻其啼声而还,曰:“其声,豺狼之声也。野心无亲,非是莫灭羊舌氏。隧不肯见。及长,祁胜为乱,食我与焉。国人杀食我。羊舌氏由是灭矣。纣之恶在孩子之时,食我之乱见始生之声。孩子始生,未与物接,谁令悖者?(《论衡·本性篇》)

第二、有些人虽生于圣王身边,天下人趋善如风,却仍然无法改变其本性,丹朱、商均就是典型:

丹朱生于唐宫,商均生于虞室。唐、虞之时,可比屋而封,所与接者,必多善矣。二帝之旁,必多贤也。然而丹朱傲,商均虐,并失帝统,历世为戒。(《论衡·本性篇》)

第三、孟子自己善于从人眸子看出一个人的善恶来,眸子体现的是所禀之气,因而反映的正是人的本性,也说明“性本自然、善恶有质”:

且孟子相人眸子焉,心清而眸子瞭,心浊而眸子眊。人生目辄瞭,瞭禀之于天,不同气也;非幼小之时瞭,长大与人接,乃更也。性本自然,善恶有质。(《论衡·本性篇》)

第四、经验中大量事实证明,人初生时其性已定,或善或恶,并不一致:

人善因善,恶亦因恶,初禀天然之姿,受纯壹之质,故生而兆见,善恶可察。(《论衡·本性篇》)

论人之性,定有善有恶。……[召公]生子谓十五子,初生意於善,终以善;初生意於恶,终以恶。”(《论衡·率性篇》)

总之,王充与董仲舒一样,认为孟子忽略了人数最多的中人。故曰:“孟子之言情性,未为实也。”(《论衡·本性篇》)

王充之后,持性三品之人仍有不少。刘向曾批评孟子说“性善则无四凶”(《申鉴·杂言下》),王符《潜夫论·德化》称“上智与下愚之民少,而中庸之民多”。他们的观点与性三品说有相契处。[81]而较明确地论述了性三品的有荀悦、韩愈。其中荀悦(148年-209年)在《申鉴·杂言下》明确以“三品”概括“天命人事”,而论人事时则历举孟子、荀子、公孙子、扬雄、刘向之言而评之,并称:

性虽善,待教而成。性虽恶,待法而消。唯上智下愚不移,其次善恶交争。(《申鉴·杂言下》)

可能荀悦是最早使用“三品”一词论述人性的人,而韩愈(768-824)则是最明确地使用此词论述人性善恶的人。韩愈〈原性〉一文甚短,而论述精炼、观点简明,称“性之品有上中下三。上焉者,善焉而已矣。中焉者,可导而上下也;下焉者,恶焉而已矣。”[82]他批评孟子性善论“得其一而失其二”:

孟子之言性曰:人之性善。荀子之言性曰:人之性恶。杨子之言性曰:人之性善恶混。夫始善而进恶,与始恶而进善,与始也混而今也善恶,皆举其中而遗其上下者也,得其一而失其二者也。……故曰:三子之言性也,举其中而遗其上下者也,得其一而失其二者也。[83]

韩愈之后,北宋学者李觏和司马光均对持近乎性三品之说。李觏(1009-1059)作《礼论》七篇,认为孟子、荀子、扬雄、韩愈四人之中,唯韩愈之辨为得,“孟子岂能专之”:

或问:《孟子》曰:“恻隐之心,人皆有之;羞恶之心,人皆有之;辞让之心,人皆有之;是非之心,人皆有之。”“恻隐之心,仁之端也;羞恶之心,义之端也;辞让之心,礼之端也;是非之心,智之端也。”孟子既言人皆有仁义之性,而吾子独谓圣人有之,何如?

曰:孟子以为人之性皆善,故有是言耳。古之言性有四:孟子谓之皆善,荀卿谓之皆恶,扬雄谓之善恶混,韩退之谓性之品三:上焉者善也,中焉者善恶混也,下焉者恶而已矣。今观退之之辨,诚为得也。孟子岂能专之?”[84]

宋人司马光(1019-1086)在《疑孟》、《善恶混辨》中认为,孟子没有看到有些人生来性恶,可谓“得其偏而遗其大体者也”:[85]

孟子云:“人无有不善。”此孟子之言失也。丹朱商均,自幼及长,所日见者尧舜也。不能移其恶,岂人之性无不善乎?[86]

近代日本学者荻生徂徕(1666-1728)亦倾向于性三品。《徂徕先生学则》记其主张“人殊其性,性殊其德,达财成器。不可得而一焉。”[87]。其《论语微》解孔子“上智与下愚不移”时,认为上智、下愚、中人之性生来不同,修习亦不能移其性。[88]此后日本学者太宰春台(1680-1747)也主张性三品,他在《圣学问答》将人性分为“善、恶、中庸三类”,并声称“孔子之后,胜于孟子荀子,得圣旨,知性之说者,退之一人也。”[89]此类观点,皆包含对性善说的批评。

,