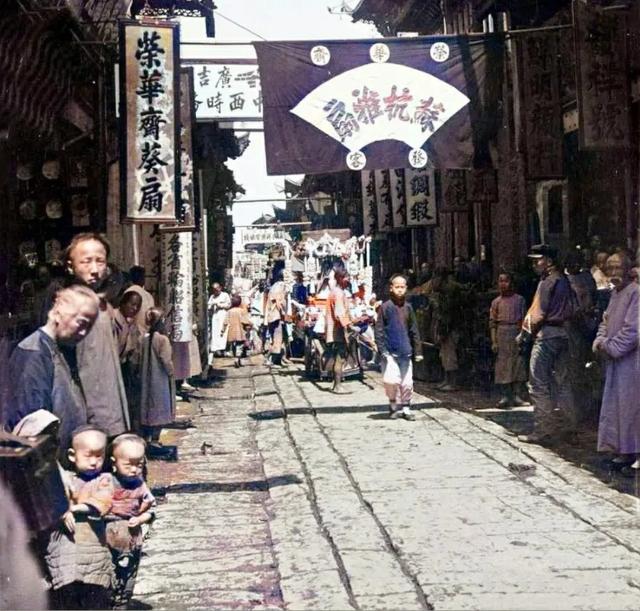

【百年前的南京|来自网络】

在疫情防控中失位的南京,配得上它的历史吗?——吾球商业地理

在看似唾手可得的合肥城面前,手握十万大军的东吴大帝孙权意气风发,心情应该像他脚下的那片土地,逍遥津。

但现实往往和想象南辕北辙,他不仅没有攻下合肥城,而且在守将的反扑下一败涂地。尽管对方只有八百死士,但依旧给他带来巨大损失:两员大将被斩杀,尤其是损失了江表十二虎臣的老六——身高七尺七寸的陈武。若不是吕蒙、甘宁的冒死保护,并全仗骑术高明跑得快,他都有可能成为阶下囚。

复盘这场在公元215年以弱胜强的战例,你会发现这里也有无数客观原因,比如说孙权围攻合肥城时,由于“会疫疾”,最终只得选择围城“十馀日”便退兵而走。但在撤退时,由于各种原因导致主力和后卫之间,出现了严重的脱节。恰恰好,负责殿后的正是孙权所率领的一班高级将领。大概看到这样的一个局面,对方易守为攻,选择突击。

但说到底,孙权最大的不幸,是遇到了一位很强悍也很智慧的对手。

一他不是别人,正是张辽。这个曹操当年的手下的“五子良将”之一,并非浪得虚名。

在正史《三国志》中,他应该是“披甲执戟”。尽管为吕布手下的降将,但最终因累累军功,如劝降昌豨;阵斩蹋顿,大破乌桓;驱逐辽东大将柳毅……让曹操一直高看一眼,并长期镇守合肥。

这无疑是对合肥的地位的一种认承。尽管在三国时期,合肥的名声不如孙吴的建业(今南京)刘备的成都,甚至就连今天荒芜已找不到来路的邺城,也因为是曹魏的大本营,而成政治中心,但是,它却是一枚重要的战略棋子。

《读史方舆纪要•南直八•庐州府条》曾对合肥作过如此评述,“自大江而北出,得合肥,则可以西问申、蔡,北向徐、寿,而争胜于中原;中原得合肥,则扼江南之吭而拊其背矣。”可谓一语道破了合肥的地理重要性。

【合肥与南京的地形图|来自网络】

尽管不像南京那样南濒长江,也不像寿春(今淮南寿县)那样北临淮河,但是由于南淝水和东淝水的存在,让合肥“通江达河”,居中沟通了长江和淮河水系——其中,南淝水向东南注入巢湖,再经裕溪河(原名濡须河)入长江;东淝水则向西北出寿春入淮河。逍遥津正是淝水上的古渡口。而恰恰因为两淝交汇,此地遂有“合淝”之名——其可见于包拯夫人的碑文之中。最后不知谁图省事,去掉三点水就成了“合肥”。

这也意味着,合肥若在东吴的手上,就可以北攻中原,成就霸业。若在曹魏手上,不仅可以成其为在淮河以南最重要的粮食基地,还能顺江而下,对东吴施加压力。某种意义上,合肥更像是悬挂在孙吴头上的一把明晃晃的刀子,一天不拿走,一天不安心。这也是为什么吕蒙要在裕溪口非得修建两座堡垒,目的就是要直接堵住曹魏沿合肥入江的企图。

不管是为了防守还是为了进攻,孙权都必须要拿下合肥。所以,在张辽威震逍遥津之前,孙权便曾攻打过合肥。即使为张辽一度吓破了胆,孙权还是在公元230年、233年以及234年三度攻打合肥。但对孙权来说,合肥成了他终身迈不过去的坎——在张辽之后,满宠又让他失望而归。其中,满宠为避孙吴“依恃水势”之利,而向西更治合肥新城。终吴之世,孙吴不能有淮南尺寸之土。这也意味着,一座合肥城,就死死地困住了想要北上,进而吞并中原的孙权。回过头想想,如果不是合肥,孙权真的一路打到了中原,那么,三国的命运会不会改写,司马氏有没有机会代魏,一切都是未知数。

正是具有如此重要的地理优势,在日后的长江南北政权争夺中,它依旧扮演着重要的角色。南北朝如此,隋朝统一陈朝,从这里出发,南宋时期的采石矶大战也发生在附近……

直到今天,合肥的逍遥津还有张辽的雕像。这个在南宋前还是合肥城外的地方,今天已是合肥老城的市中心。因为免票,它也成了市民晨练和带着孙娃子闲逛的乐园。只要选择从正门进入,便能迎面撞上这位三国曹魏猛将。

【位于逍遥津的张辽塑像|摄自王千马】

其跨马执刀,雄赳赳气昂昂地镇守在公园的主干道上。尽管出现了三国时期还没有的马镫,甚至连长柄大刀在当时是否存在还存疑,但它的存在,让很多人意识到,这个祥和却又显得平庸的公园,曾经是三国时的主战场之一,同时也提示着这座城市,曾经有过的荣光。这大概是合肥面对南京最扬眉吐气的历史时刻。

但是,这也是它面对南京为数不多的风光。

二相比较汉武帝元狩元年便始见县名的合肥,“南京”的“成名”算是比较晚了。

在很长一段时间内,它或者因吴王夫差为了铸造兵器在今天的南京市朝天宫的后山建设城池,而被称之为“治山”,也叫“治城山”;或者因公元前333年,楚威王打败越国,杀越王无疆,尽取越国所夺吴国地域,而在石头山(今清凉山)筑城,称之为金陵邑……到三国孙吴时,南京又称之为建业,意为建立帝王大业。

尽管这个帝王大业,最终还是为合肥所阻,但是,南京在历史上的地位却自此开启:六朝古都,十朝都会。

西晋灭亡,司马睿以南京为都建立了东晋政权,此时其名建康;东晋以后,宋、齐、梁、陈先后在这里建都,史称“南朝”。它和吴、晋,合为“六朝”。

在这之后,徐知诰于公元937年于此代吴称帝建立南唐,其名江宁府;北宋后,江宁府先为升州,继为建康府,到了1277年,改名为集庆路——此名一直延续到公元1356年,朱元璋率军攻入集庆路,改名应天府后,将其当成争霸天下的大本营。

又十二年,朱元璋荡灭群雄,正式于此称帝建国,国号大明,年号洪武,以开封府为北京,应天府为南京——这大概就是南京之名的由来了。

尽管此名只用了十年,便因“北京”开封府被废而废,改称京师,但是随着燕王朱棣在靖难之役之后登上皇位,并“天子守国门”而迁都其就藩之地——此前为北平府的顺天府,原京师应天府遂成了老都城。应天府与顺天府一南一北,南京与北京的说法开始产生。

有时我常想,为什么历史中会有那么多大牛选择南京建都,去过南京便知,大概在于南京北有大江,东接丰饶的长江三角洲,既扼长江之险,又自古经济繁荣。此外,南京周围又低山盘曲,城东钟山若长龙蟠绕,城西石头山似猛虎雄踞,是“龙蟠虎踞”之地。所以在中山先生在文章中便褒奖南京是汉民族的耶路撒冷,每当汉民族遭受灭顶之灾时,都会选择南京作为首都来修养生息,保全汉文明。

【龙蟠虎踞的南京|来自网络】

相反,四周开阔,即使有大蜀山,海拔也只有284米的合肥,尽管也是处于山区向平原过渡的丘陵地带,但是如果没有出像张辽、满宠那样的猛人,实在是易攻难守。

这也让合肥在与南京的对比中,逐渐落入下风。随着元明的统一以及频繁的灾荒,合肥也逐渐失去了其军事价值和经济价值。

相反,东晋时衣冠南渡,尤其是南宋偏安江南,让中国的经济中心南移,沿海和长江流域遂取代黄淮成了中国的经济“基本盘”,和战略要地。

在合肥“泯然于众人”时,日后的安徽历史文化名城——安庆却依托长江脱胎而出。

三作为“长江万里此咽喉,吴楚分疆第一州”,是万里长江进入下游的一个重要节点,安庆的军事战略地位在长江时代尤为突出。

其新城于南宋创建的初衷,是阻敌(金兵)南下,同时也可以保护长江下游的安全。历史也从反面来印证了这一设想。

1275年,因襄樊失守被贬为安庆知府的范文虎以城降元,导致这座“江上一巨屏”向元军彻底敞开,最终断送南宋江山。到1860年,曾国荃用围堵战术,攻下“英王”陈玉成占领的安庆,让太平天国的首都南京就此门户大开,四年后,为清军攻陷。

【安庆因军事而兴|来自网络】

尽管因战争而建,不是自然经济发展的结果,但安庆还是因为俱佳的地位位置,成为了长江中下游商品交流的大码头和中转站。而且,它还是汉口至南通近千里间在长江北岸的唯一的重要港口城市。此时的芜湖还龟缩在太平府,马鞍山铜陵还仅仅是村镇,江南还能拿得出手的也就一个小小的池州府……这也让安庆的名声隆隆日上,逐渐盖过了合肥。更重要的是,财运和人气的积聚,让安庆像是突然打通了自己在文化上的任督二脉,明清两代,不仅出了大思想家方以智、父子宰相张英、张廷玉、状元赵文楷等,文人、作家更是数不胜数。

某种意义上,安庆之所以能脱颖而出,在安徽设省时成为其首任省会,与长江上下游的关联尤其是作为南京门户至关重要。

这种门户在明朝以后更为突出。尽管南京作为这一朝首都只维持了区区数年,但是以其为中心,南京却“经营”起了一个更广大的地盘——南直隶。

明初,朱元璋将帝都南京应天府,以及周边苏州府、凤阳府、扬州府等14个府级地区,确立为直属地区(和日后北京周边相对应,称之为南直隶),其中也包括安庆府,以及以合肥为府城的庐州府。面积为20万多平方公里。

当我们对南直隶稍加观察,就不难发现,这个包含了今天皖苏以及上海两省一市的版图,是以明初首都南京和朱元璋的老家凤阳为南北圆心划出的一个椭圆。某种意义上,朱元璋通过此举,提升自己老家淮西的地位,同时也让首都直辖区得以“跨江(长江)跨淮(淮河)”,进取中原,弥补了南京只能憋在长江南岸,控北不力的遗憾。

【南直隶大致范围|来自网络】

更重要的是,在北方经过辽、金、元的四百多年的统治,“胡化”严重,不利统治,深耕南方和稳定南方可以保证帝国拥有自己的大后方。有文提及洪武二十六年(公元1393年),南北方的夏税秋粮第一分别是山西和南直隶,山西收取了2800937石,南直隶高达7234820石,前者仅占后者的38.71%。不仅如此,比较南方地区的赋税,南直隶是第二名浙江的2.63倍,其赋税总额占全国赋税的1/3,足见经济实力之强。

所以,迁都虽让南京元气大伤,但是在南直隶的“加持”之下,依旧水涨船高,明代中叶,南京城人口达120万,成为当时世界上最大的首都。终明一朝,南京一直是南方乃至全国的政治、经济、文化中心。

今天,我们总是习惯于将南京称之为“徽京”,这不是戏谑,而是历史的事实。它的源头,正是这个巨无霸式存在的南直隶。

在这样的南京面前,无论合肥还是安庆,都是无可挑剔的小弟,根本就不曾想到,自己也会有南京并驾齐驱的一天。