此三句在格律上无争议,第五、第六为四字对句,不用韵。

第七句五字,第三字不可用仄,韵在“雪”。

此处有争议的乃是异文。

1.张德瀛《词征》作“乱石排空,惊涛拍岸”。

2.元延佑庚申云间南阜书堂叶曾序刊本《东坡乐府》作“乱石崩云,惊涛裂岸”。

3.洪迈记山谷书作“乱石崩云,惊涛掠岸”。

4.胡仔《苕溪渔隐丛话》、黄升《唐宋诸贤绝妙词选》、《宋六十名家词》及成都西楼帖东坡醉草石刻皆作“乱石穿空,惊涛拍岸”。

黄庭坚书

1.张德瀛《词征》云:

──苏词用武侯文:苏文忠赤壁怀古词“乱石排空,惊涛拍岸”,盖用诸葛武侯《黄陵庙记》语。

今人何文汇先生亦如此以为:

──旧题诸葛亮《黄陵庙记》云:“趋蜀道,履黄牛。因睹江山之胜,乱石排空,惊涛拍岸。”赤壁词有“千古风流人物”、“一时多少豪杰”,诸葛亮与焉;而“羽扇纶巾”则直指诸葛亮孔明矣。宜乎“乱石排空,惊涛拍岸”本于武侯之文也。

笔者案:

这里关系到下文“羽扇纶巾”谁指,不能不辩。

美国周策纵先生在为呼应其友何文汇博士“苏轼《念奴娇》赤壁词正格”一文而写的“苏轼《念奴娇》词格律与原文考”文章中,说:

──文汇所举“旧题”诸葛亮《黄陵庙记》有“乱石排空,惊涛拍岸”之句,以为苏词本于此。但此记无据,亦不见于早期武侯集,记中直称刘备为“刘氏”,亦拟于不伦,显系后人据赤壁词伪作。

对此何文汇博士又作出回应──“再论《念奴娇》赤壁词正格并答时贤”:

──或谓“乱石穿空,惊涛拍岸”乃东坡自铸伟辞,而非取自旧题诸葛亮《黄陵庙记》,盖《黄陵庙记》有伪托之嫌,东坡未必信之。案坡句取材自《黄陵庙记》与否,固不得而知。彼纵伪托,当不碍词人取用。

(笔者案:文汇曰无论如何一定是东坡用了别人句了。呵呵。)

黄庭坚书

文汇:──或以《黄陵庙记》后于苏轼,其“乱石排空,惊涛拍岸”反在苏词后。案《四库全书总目.史部.传记类一.〈诸葛忠武书〉十卷》提要云:“明杨时伟编。……今世传亮集四卷,由后人采摭而成,文多依托,如《梁父吟》、《黄陵庙记》之类,时伟皆厘正其讹。”又《四库全书总目.集部.别集类存目一.〈诸葛丞相集〉四卷》提要云:“国朝朱璘编。……其《黄陵庙记》明杨时伟作《诸葛书》,尝以摭用苏轼‘大江东去’词语驳辨其伪。今考陆游《入蜀记》作于干道六年,记黄牛庙事,引古谚及李白、欧阳修诗、张咏赞甚详,独一字不及亮记。袁说友所刻《成都文类》作于庆元五年,亦无此文。然则赝托之本,出于南宋以后明甚。璘乃仍然载入,绝无考订。”

文汇:──杨时伟以《黄陵庙记》有“乱石排空,惊涛拍岸”之句,因异南宋人剽窃东坡俊语为之。独不疑坡句本于《黄陵庙记》者,以坡词显而亮记隐也。

(笔者案:文汇──总之一定是东坡剽窃了“诸葛亮”。呵呵。)

文汇:──案亮记当属赝托,观文中称蜀主为刘氏,可辨一二。余从“羽扇纶巾”逆推,以赤壁词上阙有周郎,下阙有公瑾,则下阙既有孔明,上阙自宜有孔明矣。

(笔者案:原来绕来绕去是为了下阙“羽扇纶巾”。呵呵。东坡曰“赋诗必此诗──”下句说什么呢?)

文汇:──故疑《黄陵庙记》在东坡前,当是南人思亮功,为此小文,托名亮作。

(笔者案:文汇──无论如何就算那文不是诸葛亮写的总之也是东坡剽窃了别人。呵呵。文汇文思很细腻呢,前人驳曰“然则赝托之本,出于南宋以后明甚。”文汇就说“当是南人思亮功”,呵呵,略一“宋”,总之即使出于赝托也不能在东坡之后,即使“为此小文”,也必为东坡所抄了。呵呵。)

文汇继续:──要之,究东坡“乱石穿空,惊涛拍岸”本于《黄陵庙记》“乱石排空,惊涛拍岸”,或适相反,或两不相效,今亦无考。致谓陆、袁无一语及亮记,彼既是赝托之本,宜其不征引矣。以上一得之见,惜无左证。

笔者案:文汇呀文汇──语无伦次,不知所云。呜呼哀哉。

此真中江西诗派无一字无来历的流毒太深矣,到底何先生是在褒东坡、还是在贬东坡,他写文章是要说东坡此词就是念奴娇的正格,可是行文却又自相矛盾,所持论点往往捉襟见肘,或者他真以为作诗作词无一字无来处才是高明吧。

此辈教授有时候真的不知所谓。可为一叹。

苏轼书

让我们看看《黄陵庙记》全文:

《诸葛亮集》──

木石、舒洁标点

长春时代文艺出版社

1995年3月第1版第1次印刷

黄陵庙记

仆躬耕南阳之亩,遂蒙刘氏顾草庐,势不可却,计事善之,于是情好日密,相拉总师。趋蜀道,履黄牛,因睹江山之胜,乱石排空,惊涛拍岸,敛巨石于江中,崔嵬巑岏,列作二峰,平治洚水,顺遵其道,非神扶助于禹,人力奚能致此耶?仆纵步环览,乃见江左大山壁立,林麓峰峦如画,熟视于大江重复石壁间,有神像影见焉,鬓发须眉,冠裳宛然,如采画者。前竖一旌旗,右驻一黄犊,犹有董工开导之势。古所传载黄龙助禹开江治水,九载而功成,信不诬也。惜乎庙貌废去,使人太息。神有功助禹开江,不事凿斧,顺济舟航,当庙食兹土。仆复而兴之,再建其庙号,目之曰黄牛庙,以显神功。

(黄陵庙在夷陵州,面黄牛峡。相传神常佐禹治水,诸葛武侯建庙,一名黄牛庙。──《水经注》)

笔者案:

诚如前人所驳斥,此文怎可能是诸葛亮所写?

孔明《出师表》云:“臣本布衣,躬耕南阳,荷全性命于乱世,不求闻达于诸侯。先帝不以臣卑鄙,猥自枉屈,三顾臣于草庐之中,咨臣以当世之事,由是感激,遂许先帝以驰驱。”

刘备临崩托孤于孔明,并对刘禅说:“汝与丞相从事,事之如父。”

而上刘禅的《出师表》中孔明的口吻谦恭如此,又怎么可能在刚入川、刘备更健在的时候竟直呼备为“刘氏”呢?

──“势不可却,计事善之”,以孔明性格也不会如此自白。

──“于是情好日密”,亦然,哪有臣子如此形容自己与国君之关系的呢?更遑论以孔明谦恭谨慎的性格更加不会。

这样的字眼只能是别人的评论或者史家的语言,果然:

陈寿《诸葛亮传》:──

“……。诚如是,则霸业可成,汉室可兴矣!”先帝曰:“善!”于是与亮情好日密,关羽、张飞等不悦。

显然所谓孔明之《黄陵庙记》必当在陈寿之后,伪作者抄了陈寿,如此可知他也必当抄了东坡,则伪作时间更在东坡之后了。

翻点东坡文集,尺牍、书信中:

其山川之胜──

惟此山河之胜──

眷恋山海之胜──

告为多纪江山之胜──

──此类文字多见,东坡诗文词赋古来流传的程度无须我说,用脚指头也想的明白,被抄更是易事,更理所当然。

而且,东坡少时出川更经过很多蜀汉遗迹,父子兄弟三人《南行集》更留下很多咏刘备孔明等的诗篇,东坡更有《黄牛庙》诗,却不见于此处咏孔明,则诸葛武侯建庙之说,当传在北宋之后。

2.“乱石崩云,惊涛裂岸”:──

台北大安出版社发行的《唐宋名家词赏析:苏轼》乃叶嘉莹先生加拿大及国内大学的讲课纪录,在第五讲中关于“崩云、裂岸”及“穿空、拍岸”叶先生如此说:

──

你要是比较一下,就会发现它们各有长短。

“崩云”写的更有美感,更有变化;而“穿空”则显示了一种直接的、强劲的力量。

“拍岸”的“拍”是个比较常见的字眼;“裂岸”的“裂”写得十分有力。

所以如果是“乱石穿空”,就要“惊涛拍岸”;如果是“乱石崩云”,就要“惊涛裂岸”。

因为如果一个力量大了,那么另一个就要缓和一点儿。

“崩云”比“穿空”更曲折、更形象化:

“穿空”只是说山石很尖,穿入空中;“崩云”是说,乱石打到空中,震得天上的云彩都散开了。

“惊涛裂岸”是说那大的波涛好像把山石的岸都要打得裂了开来。

“千堆雪”三个字写得也很好,那澎湃的怒涛打在山石上边,真的是一团团、一堆堆的,像白雪一样。

笔者案:我一向佩服叶嘉莹先生的词论,但是在这里却觉得奇怪叶先生的讲解怎么变的这么笨拙。

东坡醉笔作“乱石穿空,惊涛拍岸”,本无须异议,既然要说我以为东坡此词一起高唱入云,然后以气御之笔端,行云流水,一气呵成。如果独立来看“乱石崩云,惊涛裂岸”确实是大手笔,但是,这样下笔“乱石、崩云”并“惊涛、裂岸”便形成起码两个分割的画面,读来、吟来或者唱来也必当造成意象的停留,而且,由乱石到云彩、由大江到岸上,文意已可于此独立,实可作诗中对句了。同样,山谷书“乱石崩云,惊涛掠岸”亦然,既是“掠”则一掠而过、一掠而去,亦无须回头江上、无须接“卷起千堆雪”也成立了。

可是东坡作“乱石穿空,惊涛拍岸”,便不同。

“乱石穿空”──绝无留迹,“惊涛拍岸”──一个“拍”字便一定有下一个动作、拍出的结果──“卷起千堆雪!” 三句贯注,陡然推出,然后顺势:──“江山如画,一时多少豪杰!”

什么叫当行语?这就是。此词的气势就是通过这样写而营造出来的,如大江东流去、黄河天上来,一泻千里,风行水上而自然成文,何必一字二字之奇。

这就是东坡本色当行语。

说东坡以文为诗、以诗为词、引文法入诗词,正当于此等处把握、领悟。

东坡无须于一句一字与山谷、嘉莹较胜,常见的字眼又如何,“乱石”、“崩云”、“穿空”、“惊涛”、“裂岸”、“拍岸”等词在唐宋诗中常见,著名者如杜甫“乱石峥嵘俗无井”,李白“乱石流伏间”、“崩云使人惊”, 韩愈“穿空细丘垤”,李白“惊涛汹涌向何处”,孟浩然“惊涛来似雪”,陆龟蒙“掠岸惊波沈翡翠”,欧阳修“惊起沙禽掠岸飞”,韩愈“拍岸纔添水数缾”,东坡自己惠州《两桥诗.东新桥》“尾插崩云溪”,《和陶使都经钱溪》“浩浩崩云积”,而“裂”字被用更多,东坡自己出峡诗《虾蟆背》“百尺苍崖裂”,《同柳子玉游鹤林、招隐,醉归,呈景纯》“安得道人携笛去,一声吹裂翠崖冈”,甚至就在去黄州的路上《梅花二首》“一夜东风吹石裂”,所用岂不更奇?越是有力、越是奇字在唐宋诗词中其实早已不出奇。好像人人皆能道,却原来惟东坡笔端敢如此道,看易实难、想俗实奇,出奇制胜,绝唱千古。

刘攽《中山诗话》:“诗以意为主,文词次之,或意深意高,虽文词平易,自是奇作。”于词正可为东坡“大江东去”注脚。

黄庭坚书

笺注:──“卷起千堆雪”。

刘禹锡

《浪淘沙》:──

八月涛声吼地来

头高数丈触山回

须臾却入海门去

卷起沙堆似雪堆

乱石穿空,惊涛拍岸,卷起千堆雪。

──此是东坡面前实景呢,还是想象中周郎赤壁的史景呢?

古今好多论者也都曾经有过疑问,为何前后赤壁赋、赤壁怀古词对赤壁的环境描写如此不同?

“水波不兴,清风徐来”──“乱石穿空,惊涛拍岸”

范成大《吴船录》卷下:

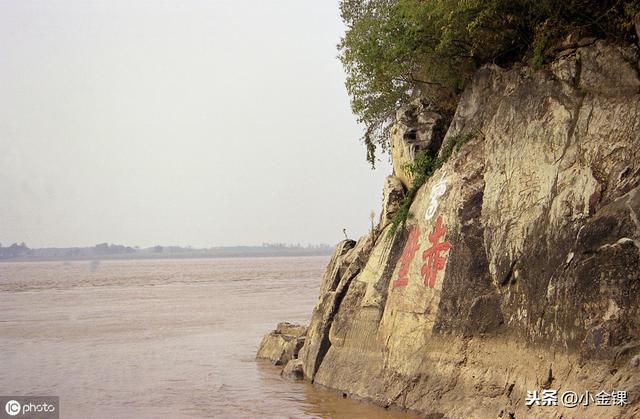

庚寅,发三江口,辰时过赤壁,泊黄州临皋亭下。赤壁,小赤土山也,未见所谓“乱石穿空”及“蒙耳巉岩”之境,东坡词赋微夸焉。

苏轼书

今人饶学刚先生在其大作《苏东坡在黄州》中为文,其按照古籍文献、方志资料并结合东坡几游赤壁留下的诗词文章,沿着东坡足迹进行了详尽的实地考察,当然是九百年之后的实地了,原来东坡前后赤壁赋及赤壁怀古词虽然写的都是赤壁,但是此“赤壁”只是大的背境,二赋一词写的是“赤壁”大环境下的相连却又次第分开的不同位置。

饶先生乃苏轼研究专家,长期在黄州工作、生活,他此一观点也得到很多苏学研究专家的认同,我想也应该合情合理。

自己还没去过东坡赤壁,但是早就想去的话一定要带着《苏东坡在黄州》,一定比当地卖的旅游地图有趣、有用多了。