1399年,建文帝朱允炆刚刚接过爷爷的皇权,就要面对四叔燕王朱棣的讨伐。朱棣的借口是"清君侧",声讨国贼齐泰、黄子澄,发动了靖难之役。四年后,朱棣攻入当时的明都南京,建文帝在一场大火中消失无踪,生死不明。这段公案让坐上宝座的朱棣昼夜不安。

天下只有一个皇帝,燕王做了皇帝,只能宣称建文帝的殒命,他没有给薨逝的"先帝"以谥号,也不承认建文年号,而是把建文四年,更改为洪武三十五年,表示对建文帝的全盘否认。朱棣等于是直接从父亲朱太祖手中继承王位,这样,名正言顺的成为明朝第三位皇帝成祖,次年定年号为永乐,1403年即为永乐元年。

明成祖朱棣抹掉了关于建文帝的全部正面记录和档案资料,禁止关于此事的一切言论,他在史书中,把靖难之役描绘的冠冕堂皇,"建文君欲出迎,左右悉散,惟内侍数人而已,乃叹曰:'我何面目相见耶!'遂阖宫"。朱棣的逼宫变成了正义行动,朱允炆变成畏罪自戕,原本的皇帝改称"建文君"。

这当然是史官的粉饰之言,朱棣上任后,对建文帝的遗臣,如齐泰、黄子澄、方孝孺等,展开了大屠杀,史称"瓜蔓抄"。明末文坛领袖钱谦益的《有学集》中,有一篇《建文年谱序》,其中提到对永乐年间记载的"建文逊国"一事,心中质疑其真伪,乃至伤心落泪,"读未终卷,泪流臆而涕渍纸"。

虽然朱棣的禁言非常严厉,但是从明初到明末,始终有人在探求建文帝的生死之谜。即使作为当事人的明成祖朱棣,自己也不相信建文帝真的死了,因为没有人亲眼见过朱允炆的尸体。《明史》记载,朱棣怀疑建文帝逃亡,派人以寻访张三丰为名,暗中查找建文帝的踪迹,这个人是户部官员胡濙,史载"并访仙人张邋遢(张三丰),遍行天下州郡乡邑,隐察建文帝安在"。

调查工作进行了十四年,这期间朱棣收到了大量的反馈资料,到底朱允炆在哪里,《明史》记载,在未回复帝命之前,朱棣听到"传言建文帝蹈海去,帝分遣内臣郑和数辈,浮海下西洋。"这说明,关于朱允炆,朱棣认为他大概率是当年逃过了靖难的兵祸,跑到海外去了。当然,郑和七下西洋,也没有找到朱允炆的下落。

永乐二十一年(1423)胡濙完成使命,回复朱棣。当时,史料记载"已就寝,闻濙至,急起召入。濙悉以所闻对,漏下四鼓乃出",朱棣都顾不得睡觉,两人谈到天色放亮,朱棣什么反应呢,书上写"至是疑始释"。说明朱棣放下了心中大石,释然了。

胡濙带回来怎样的答案?或许是找到了建文帝的尸骨坟茔;或许是找到了建文帝远赴海外的证据;或许是雄心不在安度残年;或许是直接被胡濙探访到踪迹,被灭口。不管怎样,朱棣认为建文帝不会再对他的皇位造成威胁,这也是朱棣最渴望得到的答案。但是究竟谈了些什么,没有人知道。只知道,此事之后,胡濙因为工作卓越,深受明成祖朱棣器重,被委派到南京去辅佐太子朱高炽,明仁宗朱高炽对胡濙也很赏识。

清代学者吴乘权,对建文帝的去向给出新的说法,在《纲鉴易知录》一书中记载了这样一件事情:

祝允明《野记》记载,明英宗正统年间,云南有个老僧,在当地驿站的墙上写了一首诗:

流落西南四十秋,萧萧白发已盈头。

乾坤有恨家何在?江汉无情水自流。

长乐宫中云气散,朝元阁上雨声收。

新蒲细柳年年绿,野老吞声哭未休。

御史得知此事,派人把老僧找来,询问他诗中的意思,老僧坐地不跪,只说想要"叶落归根",官员查验后,老僧自称是失踪多年的建文帝。地方上大为惊骇,马上报告上级藩司。藩司闻言不敢怠慢,下令把和尚逮捕,押解北京。

经过内廷审问,和尚自称年九十余,想葬于祖父朱太祖陵旁。审问官员怀疑此事真伪,建文君生于洪武十年,至正统五年,应当是六十四岁,与老僧的容貌和自报年龄相差甚大。经过严审,老僧自认是钧州白沙里人,诗作是流传自建文帝的诗稿,后和尚被判处死刑。

老僧被认为是建文皇帝的探路者,探明朝廷的态度之后,流亡的建文帝决定进京。经过前朝老太监吴亮的确认,眼前的建文帝是正主无疑,于是朝廷正式下诏,"迎建文帝入西内"。建文帝得到了朱棣曾孙——明英宗朱祁镇的谅解,被安排居住在宫中安度晚年,得以寿终正寝。史载"建文帝既入宫,宫中人皆呼为'老佛',以寿终葬西山,不封不树",当是考虑到皇家的颜面低调处理。

其实这个说法也有问题。建文帝重返京师的时间是正统五年(1440)年,当时英宗朱祁镇还是个小毛孩,是谁下令将建文帝接到京城?另外,建文帝有两个儿子,长子宫变时下落不明,次子朱文圭被囚禁在安徽凤阳,建文帝回京时,他还在囚禁中。赦免父亲还囚禁儿子的说法确实说不过去。因此建文帝还京养老,几乎是不可能的事情。

万历《钱塘县志·纪制》记载,"东明寺在安溪大遮山前,建文君为僧至此,有遗像"。清代版本《东明寺志》由僧人释湛潜编辑,成书于清康熙十二年(1674年),其中对此有更加详细的记载。

"迨壬午金川变作,启箧得杨应能度牒及披剃具,佛知运数巳定,乃僧服出逊,由吴兴至钱塘遁栖东明山,亲灸旵祖座下,凡六载,迹渐彰乃辞去"。

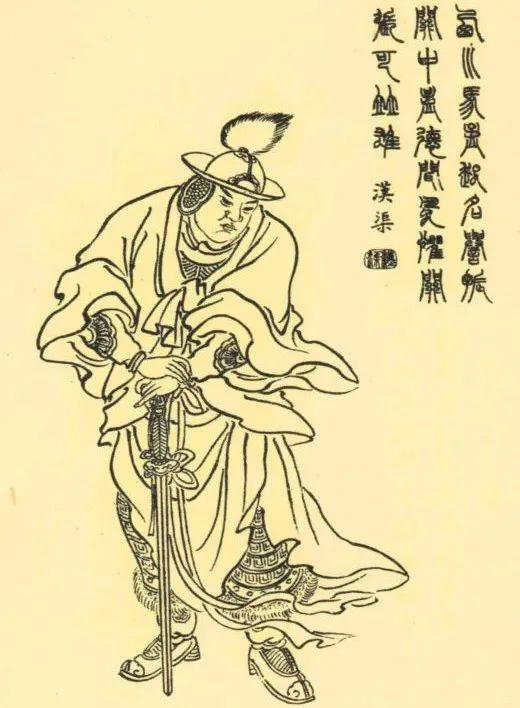

由此可见,朱允炆到东明寺出家为僧,确有其事。宫变当日,他得到了太祖皇帝留下的度牒和剃具,便知道化妆出逃是唯一办法。来到东明山,躲藏了六年,众僧们皆尊称其为"应能问道老佛",尊奉为祖师慧旵之下,列在祖师堂第二位置,确定了东明禅寺与朱允炆之间的密切。

史志记载,当年东明寺开法禅师慧旵禅师的闭关之处,就是建文帝在禅寺出家时居所。大雄宝殿内右侧还有朱允炆塑像,殿柱上刻有对联一副,"僧为帝,帝亦为僧,一再传,衣钵相授,留偈而化;叔负侄,侄不负叔,三百载,江山依旧,到老皆空",个中含义不言而喻。寺中还有朱允炆亲植桂花,后遭日寇焚烧,仅剩枝干,然次年又绽新枝。如今枝高叶茂,秋季花开,香溢四野,且金银双色各半,传为奇谈佳话。

更有奇特处,东明寺在志中记录了建文帝返回京师的事情,"(建文帝)最后之思恩州,州守岑英行部忽一僧当道立,自称为建文帝,游方至此,今老矣,欲送骸骨归帝乡,瑛大惊,上之巡方。御史奏许,乘传至京师,当正统庚申岁也。上遣老寺人辨识,迎入西内,称为老佛。"

建文帝化妆出逃之后,皇后马氏为了掩护他,命令太监放火烧城,然后自己跳入火海。自焚而死。第二天朱棣攻入皇宫之后,搜寻建文帝的下落,太监、宫女们迫于压力,便慌称建文帝以自焚而死,并指认皇后的尸体就是建文帝,此时火中找出的尸体已被烧的面目全非,难以辨清,就这样朱棣信以为真,没再追究。

近年来,在福建的宁德上金贝半山腰上的丛林之中,有一座半僧半俗的陵墓。从时间来看,此墓建于元末明初,至今有六百多年的历史,墓的格局是三层六阔,各种构件精致豪华,弧形条石砌成高大圆拱,墓前石柱高约四五米,墓顶雕刻火珠莲花,墓壁旁墙头石雕云纹螭首,仿佛皇家气派。墓刻落款"御赐金襕佛日圆明大师第三代沧海珠禅师之塔",坊间相传是一座姓金的太监墓。

专家考证结论,古墓舍利塔造形,古墓前的金水河、金 水桥,古墓建筑的龙刻构件,奇特的墓制规模,等等线索和文献资料,推断墓主应该就是大明第二位皇帝建文帝。

根据最新的研究成果,有专家认为,建文帝逃出宫后在宁德终老,并大致画出建文帝出亡路线图。建文帝通过地道出宫后,走水路由江苏太仓刘家港出海,沿浙江近海南下,经过温州到达福建福宁的大京千户所。后来为避祸又通过三都澳撤向宁德腹地,后终老于此。

由于建文时期的档案史料已然不存,《明成祖实录》充满史官谎言,已难以核实真实情况。《明史稿·史例议》中评论道,"明代野史之失实,无有如建文逊国一事。"现在要确切考证建文帝的下落,成功概率已经很小了。

(原创作品,版权属于头条号"石头大狮的胶澳笔记"。图文资料均来自互联网公共资源)

,