卫辉以卫州,辉州之合称,建立的行政县,卫辉县。行政层级,县级,行政尊称,卫辉县。今行政层级,市级,行政尊称卫辉市。卫辉市,辖卫辉城,卫辉城古名汲城,领镇十三,隶行政省河南省。隶,属也。附,属也。隶、附,均指属。隶属二字并用就是重复。卫辉城,古称汲城,行政层级县级,名汲县。汲城依汲水筑,而得名汲城。汲城,上古属商,为商王城属地。后属周,为周之侯服,卫服。卫之汲邑,距今约有3060年历史。约,指不确定性。即没有准确的年轮时间定义。汲城,或等于商,距今3622年。或等于周康叔3060年前,为康叔所筑城。康叔,一尊康公,本名酆,姬姓。

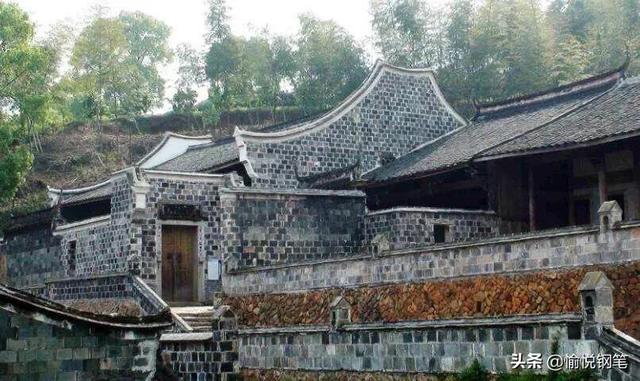

视觉卫辉城

典考·司马迁·《卫·康叔·世家》:武王已克殷纣,复以殷馀民,封纣子,武庚、禄父,比诸侯,以奉其先祀,勿绝。为武庚未集,恐,其有贼心,武王乃令其弟,管叔、蔡叔,傅相武庚、禄父,以和其民。武王既崩,成王少,周公旦代成王治,当国。管叔、蔡叔,疑周公,乃与武庚、禄父作乱,欲攻成周。周公旦以成王命,兴师伐殷,诛武庚、禄父、管叔,放蔡叔。以武庚殷馀民,封康叔为卫君,居河,淇间。故商墟。这里的“故“,称“古”,实指古商墟。淇河,也称卫河。成周,指镐京,不是指洛阳。

清朝:卫辉行政层级,府级,尊称卫辉府。隶河南行省河北道。卫辉府府城汲城。清志·卷·六十二:卫辉府,冲,繁。隶河北道。上北河,卫粮通判驻。清初沿明制,领县六。雍正中,割开封之延津、直隶大名之濬、滑来隶,胙城省。乾隆中,割开封之封丘、归德之考城来隶。光绪初,考城仍还隶。东南距省治百六十里。广三百九十里,袤百七十八里。北极高三十五度二十七分。京师偏西二度十二分。领县九。汲,冲,繁,倚。西北有霖落山、苍峪山、坛山。西有仙翁山。北有华盖山,并太行支脉也。东南有河故渎。北有卫河自新乡入,一曰清水河,右纳孟姜女河,迳府治北、比干墓南,又东北,右纳沧河,缘淇界入之。铜关、杏园、淇门,三镇。驿一,卫源驿。铁路。

卫辉府志:本府,卫辉府城,汲县附郭,东魏始建,历後周、隋、唐、五代、宋、元因之。元至正辛卯总管朱守亮监郡,哈刺拔都同修。元末兵毁。至明洪武初增筑,置千户所守之,周围六里一百三十步,高三丈五尺,广如之,壕深一丈二尺,广六丈余,南西北三门旧以土,正统间知府叶宜、千户张谅同修,包以砖石。明成化九年圮於水,知府邢表、千户寇鼎同修。十八年又圮於水,知府张谦、千户邵谊同修。隆庆年又圮於水,知府朱应时继修。明万历十三年建潞王府邸,拓城前三面,增七百三十二丈,共八里七十步。高广与旧同。外砖内土,新添东门,合旧门为四。东门曰宾阳,南门曰迎薰,西门曰眺行,北门曰拱极。门楼四,高耸壮丽,视昔加焉。门各二重,有月城,有敌台,有角楼,警铺共三十所。池新旧共长一十五里三十步。知府周思宸建,郡人都御史郭庭梧有记。万历丁未,天偶霪雨四十余日,城垣颓敝几尽,知府刘迁重修,未底落成。明万历四十二年损坏更甚,门楼角楼尽倾废。知府何廷魁率同知鲁廷彦、通判宋登仕、推官储纯臣、汲县知县黄宗周具详两院司道修葺,迨万历四十三年正月内鸠工,崇其卑修其废,更将城北面东西二角楼创立规模,大为营建,并警铺各所无不增修,季余焕然一新。

汲县志:皇清顺治十一年大水入城,东尤灌下,知府李橚生、知县商民宗合地方公议,详请永塞东门。顺治十三年知府郑茂泰、知县胡引瑞复开焉。府城系汲新等六县合守御所各立界分修。康熙二年守御所归并,汲县将所分城工复均派六县。又北盐店城,在西关外。卫河桥北即德胜关也,系明崇祯年间巡北道常道立周围创建筑城,俱垒以砖石,门四座,今渐颓废。又土城在南关,有镇卫通汴作新三门,俱崩圮不堪。又西盐店城,在西关卫河南岸,与北盐店同时创,俱垒以甎,门四座,今颓废几尽。

明朝:卫辉府,隶河南分省承宣布政使司。明,太祖·朱元璋·洪武元年八月,更元朝卫辉路总管府为卫辉府,同年十月属河南分省。府领六县:汲城、胙城、新乡城、获嘉城、淇城、辉城。明朝卫辉府历268年,距今654年。明朝卫辉府府城汲城为王城,汝王·朱祐椁驻,弘治四年八月筑王府官邸汲城。距今531年。80年后,明朝隆庆五年二月,潞王·朱翊镠建潞王府官邸于汲城。距今451年。明志·卷·四十二:卫辉府,洪武元年八月为府。十月属河南分省。领县六。东南距布政司一百六十里。汲城,倚。弘治四年八月建汝王府。嘉靖二十年除。隆庆五年二月建潞王府。北有卫河,源出辉县,下流至北直静海县入海,行二千余里,又东北有淇门镇。

元朝:卫辉府府城汲城属中书省卫辉路。卫辉路总管府。为中书省下辖二十九路之一。元志·卷·五十八:中书省统山东西,河北之地,谓之腹里,为路二十九,州八,属府三,属州九十一,属县三百四十六。卫辉路,元中统元年,升卫辉路总管府,设录事司。户二万二千一百一十九,口一十二万七千二百四十七。领司一、县四、州二。司,录事司。四县:汲县,倚、郭。新乡、获嘉、胙城。州二:辉州、淇州。

金朝:汲城属卫州,金太宗·完颜吴乞天会七年因宋置防御使,金章宗·完颜璟,小名麻葛明会三年升卫州为和平军节度,治汲城,以滑州为支郡。金世宗·完颜雍·大定二十六年八月因卫河涨大水,避水患迁徙至洪城。大定二十八年返回汲城。金宣宗·完颜吾睹补·贞祐二年筑城宜村,贞祐三年五月治迁徙于宜村新城,以胙城为倚郭。金哀宗·完甲速·正大八年以石甃垒其城。辖四县,二镇。金志·卷·二十五: 卫州,下,河平军节度。守汲郡,天会七年因宋置防御使,明昌三年升为河平军节度,治汲县、以滑州为支郡。大定二十六年八月以避河患,徙于共城。二十八年复旧治。贞祐二年七月城宜村,三年五月徙治于宜村新城,以胙城为倚郭。正大八年以石甃其城。户九万一百一十二。县四、镇二。

宋朝:汲城为汲郡,也为汲县,因县在城内,也为州治。属河北西路卫州,州治汲城。宋志·卷·八十六:卫州,望,汲郡,防御。崇宁户三万三千二百四,口四万六千三百六十五。贡绢、绵。县四:汲,新乡,获嘉,共城。监一:黎阳。

唐朝:汲县,属河北道卫州。唐高祖·李渊·武德元年,以隋朝汲郡更名卫州,州治卫县。卫州,唐朝武德元年距今1404年历史。唐高祖李渊武德二年,陷长乐王窦建德。唐高祖武德四年,擒窦建德之后李渊依旧制卫、清淇、汤阴三县。同年唐高祖李渊武德四年废义州,将义州汲县划入卫州。高祖李渊武德六年将汤阴划入相州。唐朝太宗李世民贞观元年将州治移至汲城(县),又废殷州,并以殷州之共城、新乡、博望三县划入卫州。太宗贞观六年废除博望县。太宗贞观十七又废除清淇县。同年又废黎州,将黎州之黎阳县划归卫州。唐太宗曾孙,唐朝玄宗李隆基,天宝元年,将卫州复名汲郡。唐玄宗李隆基之子,唐朝肃宗李亨(亨,祥音。)乾元元年将父亲复名之汲郡,又复名为卫州。郡、州领五县:汲城、新乡城、卫城、共城、黎阳城。古政均以城置县。

唐志·卷·三十九:卫州,望。隋汲郡,本治卫县。武德元年,改为卫州。二年,陷窦建德。四年,贼平,仍旧领卫、清淇、汤阴三县。其年,废义州,以汲县来属。六年,以汤阴属相州。贞观元年,州移治于汲县,又废殷州,以共城、新乡、博望三县来属。六年,废博望县。十七年,废清淇县。其年,又以废黎州之黎阳县来属。天宝元年,改为汲郡。乾元元年,复为卫州。旧领县五,户一万一千九百三,口四万三千六百八十二。天宝,户四万八千五十六,口二十八万四千六百三十。在京师东一千二百二十二里,去东都三百九十里。汲,汉县,隋因之。武德元年,置义州,领汲县。四年,废义州,县属卫州。贞观元年,卫州自卫县徙治所于汲县。

隋朝:以汲为行政郡。郡领八县:卫、汲、兴、黎阳、内黄、汤阴、临河、澶水。隋书·志·卷·三十:汲郡,统县八,户十一万一千七百二十一。县八:卫、汲、兴、黎阳、内黄、汤阴、临河、澶水。汲郡郡城在卫城,行政名卫县,卫县今名鹤壁市,卫城今名鹤壁城,商纣王王都,商名朝歌。隋朝文帝杨坚改后周武帝宇文邕卫州复名汲郡。周武帝宇文邕改后魏拓拔氏焘义州为卫州。义州为后魏太武帝拓拔焘置。《魏本》:拓拔氏·诘汾,尊号圣武帝。拓拔氏·微,尊号神元帝。拓拔氏·沙漠汗,文帝。诘汾、微、沙漠汗,氏号代。拓拔氏·焘,尊号太武帝,廟号世祖。拓拔氏·宏,尊号孝文帝,廟号高祖。拓拔氏·格,尊号宣武帝,廟号世宗。拓拔氏·攸,尊号孝庄帝,廟号敬宗。拓拔氏·诘汾封域代。代,今内蒙古。后为代郡。拓拔氏为黄帝之孙悃的后代,悃为倡意与蜀山氏景所生第三子,长子乾荒,次子安,少子季悃。疏仡纪·黄帝纪:悃迁北土,后为党项之辟,为拓跋氏。至郁律二子,长沙莫雄,次什翼犍,初王于代,七子。其七窟咄生魏帝道武,始都洛,为元氏。十五世,百六十有一年,周齐灭之。有党氏、奚氏、达氏、乞伏氏、纥骨氏、什氏、干氏、乌氏、源氏、贺拔氏、拔拔氏、万俟氏、乙旃氏、秃发氏、周氏、长孙氏、车非氏、兀氏、郭氏、俟亥氏、车焜氏、普氏、李氏、八氏十姓俱其出也。既然说到了这里,那就解释一个字“辟”字,“辟”指君。再解释一下“八氏十姓俱其出”,指八氏十姓跟着道武帝建立后魏。咱也有祖先在其内,那就是代中之奚氏。魏史:「奚牧,代人也,重厚有智谋。太祖宠遇之,称之曰仲兄。以军功拜并州刺史,赐爵任城公。」

魏书·北齐:齐沿袭晋制,晋朝武帝司马炎置汲郡,汲郡下辖北修武、南修武、汲城、朝歌、山阳、获嘉六城。北齐汲郡治于北修武,名清阳城。今卫辉市卫辉城古名汲城,这个问题已经多次说过了,属汲郡。前魏明帝曹叡太和二十复,治汲城。也就是说卫辉后汉时期中的汲郡治所建于汲城,辖六城以上者官爵均为太守,小于四县者官爵称太尉。北齐·志·卷·一百六:汲郡,领县六。户二万九千八百八十三, 口十万二千九百九十七。县六:北修武、南修武、汲城、朝歌、山阳、获嘉。汲城:二汉属河内,晋属,后罢。太和十二年复,治汲城。有比干墓、太公庙、陈城。兴和二年,恒农人率户归国,仍置义州於城中。

晋:晋朝时期卫辉行政层级郡级,秦始皇命汲郡。是秦始皇二年所置,距今2267年。晋·志·卷十四:汲郡,统县六:汲、朝歌、共、林虑、获嘉、修武。汲为汲郡治,为郡城。我想说:越短的历史记载越有历史故事,故事不能在这里说哟,因为我在说汲城,今卫辉城行政卫辉市。如果每一历史事件都说一下那么就扯远了,亲们你说对吗?三国:魏、蜀、吴均沿袭汉制,郡城置太守太尉。这里就不讲了。

后汉:后汉置郡国制。卫辉在后汉朝属河内郡,河内郡为汉高帝刘邦所置,统十八城,住户十五万九千九百七十,人口八十万一千五百五十八。汲,也就是今卫辉城。卫辉城属河内郡十八城之一,名汲城。后汉·志·卷·十九:河内郡,十八城,户十五万九千七百七十,口八十万一千五百五十八。十八城:河阳城、轵城、波城、沁水城、野王城、温城、州城、平睾城、山阳城、武德城、获嘉城、脩武城、共城、汲城、朝歌城、荡阴城、林虑城。

前汉:汉朝高帝刘邦元年置殷郡国,其后高帝二年更名河内,置郡。莽将河内郡更名为后队,属司隶。住家有201246户,人口1067097人。领县十八。怀、汲、武德、波、山阳、河阳、州、共、平皋、朝歌、脩武、温、野王、获嘉、轵、沁水、隆虑、荡阴。汉·志·级卷二十八:河内郡,高帝元年为殷国,二年更名。莽曰后队,属司隶。户二十四万一千二百四十六,口百六万七千九十七。县十八:河内郡,高帝元年为殷国,二年更名。莽曰后队,属司隶。户二十四万一千二百四十六,口百六万七千九十七。县十八:怀,有工官。莽曰河内。汲,武德,波,山阳,东太行山在西北。河阳,莽曰河亭。州,共,故国。北山,淇水所出,东至黎阳入河。平皋,朝歌,纣所都。周武王弟康叔所封,更名卫。莽曰雅歌。脩武,温,故国,已姓,苏忿生所封也。野王,太行山在西北。卫元君为秦所夺,自濮阳徙此。莽曰平野。获嘉,故汲之新中乡,武帝行过更名也。轵,沁水,隆虑,国水东北至信成入张甲河,过郡三,行千八百四十里。有铁官。荡阴。荡水东至内黄泽。西山,羑水所出,亦至内黄入荡。有羑里城,西伯所拘也。