现代人对隐私极为看重,如底线般保护,其一便涉及年龄,如果冒失地去问一个女孩子多大年纪了,轻则被白眼儿,重则可能连以后来往的机会都没有。

年龄是个敏感词,“天哪,他竟然叫我阿姨!”三十来岁的女性,如果听到有人叫自己“阿姨”,便如条件反射般不痛快,自是也与年龄有关。

很多男性也一样。

这二十几,三十几,四十几、五十几的年纪数字,就像魔咒一样困扰着人们。

照此看来,还是古代在年龄方面处理的妥帖,别人问年纪时,根本不用回答具体数字,轻轻吐出诸如:总角、及笄、而立……这些代称即可。

不失礼貌时,又显得那么高雅。

说来,古时代指年龄的称谓有数十种之多,这比外国要表示年轻,基本只能用“young”来代替,可谓是天壤之别。

在古代,年纪的代称基本贯穿从出生到坟墓。

不用数字表示,而用代称来体现年龄的方式,放眼世界,中国也应该是独一份。

当一个人呱呱坠地,这时便有了自己年纪的称呼“初度”。

“初”就是开始的意思,“度”是计量的意思,二字合一就是开始计算生命了。

试想,现在如果有人问你孩子多大了,你回答:初度。然后飘然而过,问的人只能在风中凌乱。

刚生的孩子,还可被叫做“赤子”。

因初生婴儿红通通的身子,以形似而得名,“子生赤色,故言赤子。”

随着时间流转,赤子也代称对祖国和人民忠诚的人士了。

孩子出生后,一天天长大,搞个仪式纪念一下是必须的,而中国的传统就是,凡是仪式就跟吃密不可分,古时孩子出生三天后,亲朋好友要聚一起吃个汤饼,所以“汤饼”就是刚出生三天的孩子的称呼。

所谓汤饼,无非是将面团撕成片下锅煮熟,有汤有饼而已,现代人叫做“面片儿汤”。

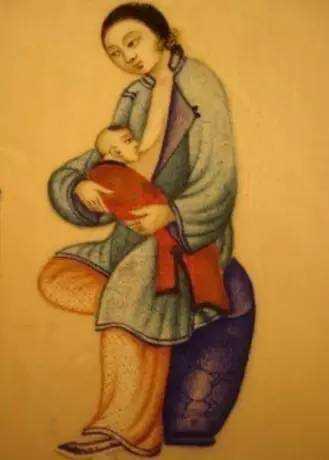

等到孩子一岁了,这可是个大事,要好好庆贺周岁,“襁褓”便是这段时期的代称。

襁是带子,褓是包裹孩子的被子。带子并且有固定的尺寸,大概长一尺二,宽两寸的样子,二者结合使用,便是用被子把孩子包起来,系上带子背在身上。

所以,襁褓代指从出生到一岁的孩子,而襁褓也是孩子出生到这个世上,父母给予他的第一件物品。

从一岁渐渐长大,直到两三岁的年纪,这段的时期的代称是“孩提”。

《孟子》里有“孩提之童,无不知爱其亲者”的表述,意指就是两三岁的孩子,都知道爱爸爸和妈妈。

孩提是现在也经常会用到的词,讲来都是人生美好的时光,父母尽心的看护,孩子心无旁骛的爱着父母。

孩字是“咳”的古字,与孩同声,意思是小孩笑;提的本义是扶住孩子胳肢窝下面抱起来,所以这个时期的孩子被称为孩提了。

大家可以想一下,这个时期的孩子最多的要求是不是“抱抱”,然后当家长抱起来时,孩子便是一副满足的样子呢。

随着孩子一天天长大,头发开始渐渐浓密,在古代,不像现代人一样几乎是按月给孩子理发,而是让头发自由生长,等头发长后自然散落下垂,这个时期的孩子便有个代称“垂髫”。

髫即是儿童垂下的短发之意,《桃花源记》里“黄发垂髫,并怡然自乐”中的垂髫就是指这个时期的孩子。

头发就这么长下去也不是个办法,所以,等长到八九岁的时候,家长就该把孩子的头发扎起来了。

当然,这时给孩子扎头发,并不是怕长痱子,而是传统使然。

具体怎么扎呢?那就按照古代的审美观点,将头发分成左右两束,各自扎成发结,左右各顶一个发结,就像两个羊角顶头上一样,被称为“总角”。

总角泛指八九岁到十三四岁的少年。总字有聚束之意,就是“扎”的意思,总角另一称呼为“总发”,这个词更直接,就是扎起头发来。

经常听评书,说孩子头上梳着两个抓髻,就是总角的意思,如果形象些,可以脑补一下“我命由我不由天”的哪吒梳的是什么头型。

古代人喜欢形容,有时觉得老是“总角”、“总角”的叫着不尽兴,就给起了个霸气的名字叫:日月双抓髻。

这一下子就带感了吧!

有词语为“总角之交”,是指从小就是好朋友,我们现在基本都说这词的现代意思,那就是“发小儿”。

《诗经》里说的“总角之宴,言笑晏晏”翻译成俗语就是:我们发小儿多快乐啊,干啥都快乐!

年龄的代称,和古代的生活习惯和政治形式是密不可分的,从出生到十来岁,便有这么多种称谓,而随着长大,各种称谓越来越有代表意义,但待一一讲述。

(未完待续)

(作者:螃蟹先生)

,