崇祯皇帝脑壳一直都疼,从登基的那一天起,他就感觉自己被哥哥朱由校给坑惨了。费了老鼻子的劲儿,好不容易把魏忠贤给宰了,这后面的事情又让他头大了。当时崇祯面临两方面的压力。

- 第一就是关外的满清力量,这股力量不可小觑。从万历年间努尔哈赤执政,到天启年间皇太极建立大清国,再到后来多尔衮虎视眈眈,崇祯每天都如芒在背。

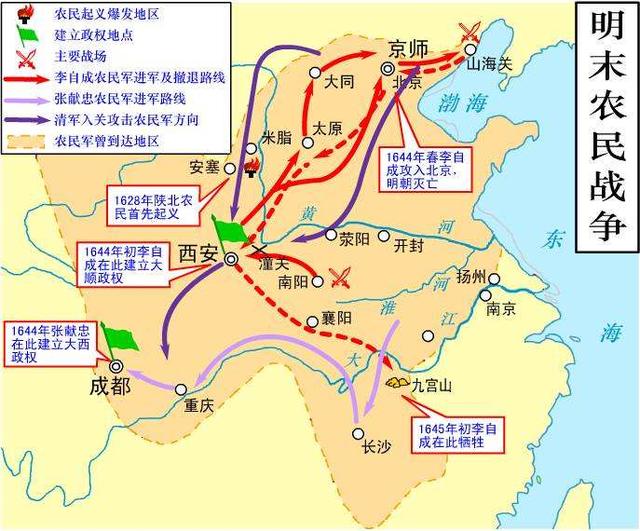

- 第二则是以高迎祥、李自成、张献忠等为首的农民起义军。高迎祥是没饭吃造反的,李自成是丢了公务员的工作造反的,至于张献忠,可能天生喜欢造反吧。

这两股力量导致崇祯皇帝脑袋都大了,皇帝脑袋大了,群臣的罪过也就大了,为此大家私底下就在讨论怎么为皇帝解忧。其中兵部尚书杨嗣昌就给崇祯皇帝出了不少主意。

从万历年间开始,努尔哈赤就已经在不断壮大女真族的力量。不过万历没工夫搭理这帮人,或者说是完全看不起这一小撮力量,甚至还跟他们做做小买卖。

可是天启年间,满清的实力就不可小觑了。努尔哈赤在萨尔浒之战中,首次大规模击败明军,从此大明朝与满清形成了对峙的局面。

崇祯上台以后,其实满清实力依旧不足以入关,毕竟辽东地区的防守还算严密,崇祯本人也是花了重金在打造关宁锦防线。

这个时候杨嗣昌表示,攘外必先安内,这是啥意思大家都很明白,这是一句再熟悉不过的话了,当年老蒋就拿这个作为幌子,不断挑起内争。

杨嗣昌是个想象力很充足的人,他认为这天下就跟人的身体是一样的,这小老头还比较会做比喻。

- 其中北京城,那就是脑袋,宣化、蓟州等重镇则是肩膀,中原地区那就是肚子。照他这么说,那东北就是头发呗?只是当时发型有点乱而已。

- 发型乱一点问题不大,可是现在肚子疼就有点要命了。当时高迎祥、张献忠这帮人正在陕西、河南一带闹得畅快,大明朝可不就是肚子疼嘛!

崇祯一听,简直佩服的五体投地,立刻泪眼花花地拉着杨嗣昌的手,颤抖地说着,最恨的事情就是没早点启用爱卿你啊!

崇祯采取了杨嗣昌的建议,也就等于是打算和清朝和谈了。只有清朝这边稳定住了,那他们才能集中精力对付起义军。

不得不说杨嗣昌是个有思想的人,不仅如此他还是个实干家,对军队那一套自认为是了如指掌。为了能够对付起义军,杨嗣昌额外提出了两点建议。

- 第一条就是要吃喝俱全,兵马充足。其实看似是两条,却可以归为一条。当时很多人吃不上饭,只要有饭吃,兵马自然就充足了。所以准备充足的粮草,是最重要的。

- 第二条则是需要保境安民。百姓是谁的百姓?那可都是大明朝的百姓。现在张献忠这帮人就是在蛊惑大明的百姓去造大明的反,这怎么行呢?这是为了削弱起义军的力量。

这两条的具体实施是这样的,首先必须要增加兵马,他给了一个具体的数据,那就是12万人马。

这12万人马当中,分为步兵和骑兵 。步兵占据7.4万人,而骑兵则有3.6万人,剩余1万人则负责后勤和打杂。

对于粮饷问题,杨嗣昌也给出了一个具体数字,那就是280万两白银。这个数字比较中肯,崇祯皇帝对此也表示认可,毕竟不要他掏钱,来钱的方法杨嗣昌也给想好了。

因议增兵十二万,增饷二百八十万。其措饷之策有四,曰因粮,曰溢地,曰事例,曰驿递。因粮者,因旧额之粮,量为加派,亩输粮六合,石折银八钱,伤地不与,岁得银百九十二万九千有奇。---《明史》

杨嗣昌提出了均输、溢地、寄监学生事例、驿递这四个办法来搞钱,他知道皇帝最怕有人跟他要钱用,上一个大手大脚要钱的袁崇焕,坟头上早就长满青草了。

到了崇祯这里,他就对杨嗣昌的思想做了一点提炼,增加了剿饷和练饷。为什么起义军越剿越多?造反的不用交税,不造反的反而加税?傻子才老老实实待在家里呢。

杨嗣昌还是有点战略眼光的,通过外交手段,先解决了满清的威胁。通过增加税收的办法,解决了军费问题,此后又大量征召士兵,得到了充足的兵源。

嗣昌乃议大举平贼。请以陕西、河南、湖广、江北为四正,四巡抚分剿而专防;以延绥、山西、山东、江南、江西、四川为六隅,六巡抚分防而协剿;是谓十面之网。而总督、总理二臣,随贼所向,专征讨。---《明史》

这一系列的做法,都是为了实现一个计划,那就是:四正六隅,十面张网。这是啥意思呢?具体需要拆分开来看。

- 四正指的是陕西、河南、湖广、江北等地区,这四个地区的巡抚作为分剿起义军的主要力量,所以被称为四正。

- 六隅指的是延绥、山西、山东、江南、江西、四川这六个地方,这六个省份的巡抚,带领自己的人马,一边防守,一边协助围剿起义军。

- 四正加上六隅一共是十股力量,所以这就是十面张网了。当然杨嗣昌不可能直接来领导这10位巡抚,根本没办法安排开。

为此他的这一计划,主要依靠五省总督洪承畴和五省总理王家桢的配合。也就是说总督和总理这两位,是直接听命于杨嗣昌调遣的。

这是一盘大棋,而且布局非常出色,可见杨嗣昌不是浪得虚名。崇祯皇帝果然没有看错人,他抓住了起义军流动作战的特点,用一张大网,将他们的势力范围不断缩小。

如果计划能够顺利实施,那么起义军必然是犹如网中之鱼,只能做困兽之斗了。那么这一计划到底有没有成功呢?

四正六隅十面张网的计划实施以后,杨嗣昌志得意满,因为效果非常好。李自成在潼关地区遭遇洪承畴和孙传庭的伏击,几乎全军溃败,只好带着刘宗敏等部下,进入商洛山中休养生息。据说李自成还在这个时候娶妻生子,过了一段不错的小日子。

而张献忠混的也很惨,刘国能投降明朝以后,明军集中力量对付张献忠。张献忠不得已只能在湖北地区乱窜,他先是打算进攻南阳,结果被左良玉击败。

此后带领人马退居谷城,也希望能够得到一段休息的时间。恰逢此时明朝前来招降,张献忠也就接受了兵部尚书熊文灿的招降。

计划实行以后,起义军的规模完全被打破了,整个起义的风潮似乎被压制下去了。杨嗣昌认为,他解决了大明王朝十年以来最大的麻烦。

当然没有,李自成只是暂时归隐,而张献忠更是一个反复无常的人,他以造反作为爱好,迟早还是要起来逆天的。

果不其然,张献忠选择在谷城反叛明朝,而李自成娶妻生子以后,也带着数千人马,从商洛山中杀出,真是造反不忘成家立业啊!

初,张献忠之降也,拥兵万人踞谷城,索十万人饷,文灿及中外要人曰与之。为请官、请地、请关防矣,献忠列军状曰请备遣,既而三檄其兵不应,朝野知献忠必叛也。其后,汝才降,不肯释甲。及进忠、万庆等并降,文灿以为得策,谓天下且无贼也。五月,献忠遂反于谷城,劫汝才于房县,于是九营俱反。---《明史》

崇祯皇帝和杨嗣昌恨透了张献忠这个出尔反尔的家伙,抄起家伙就是追着张献忠一顿猛干,李自成趁着这个机会,开始各种攻城略地,开仓放粮。大量饥民因为活不下去从而加入了李自成的队伍。

在高人指点之下,李自成更是打出了均田免赋的旗号,闯王来了不纳粮这一声呐喊,使得百姓争相夹道欢迎,李自成一跃之间成为了炙手可热的反贼头目。

此后李自成更是攻入洛阳城,将崇祯皇帝那个胖叔叔福王朱常洵给活活煮了,这个时候甚至连孙传庭也不再是李自成的对手。

而张献忠这边更可怕,他的军队多次突围成功,甚至攻入了杨嗣昌的大本营襄阳城。襄王朱翊铭也被张献忠所杀。

这一系列的事情,直接证明了一件大事,杨嗣昌四正六隅十面张网的计划,彻底宣告破产。杨嗣昌见计划彻底落空,因此忧郁病重而亡。

按照杨嗣昌的计划来看,整个布局是没有任何问题的。全国各省基本都被带动,使得起义军没有任何突围的可能性,甚至连站脚的地方都没有。

那么是什么导致这一计划的彻底失败呢?其中一个非常重要的原因,那就是明朝军队中的将帅彼此不和。

- 杨嗣昌换掉王家桢,用熊文灿顶替。

杨嗣昌是这一计划的总设计师,他全权负责这一次的人事调动。当时五省总督洪承畴,那是围剿起义军老牌名将,肯定是要保留的。

福建巡抚熊文灿者,讨海贼有功,大言自诡足办贼。嗣昌闻而善之。会总督洪承畴、王家桢分驻陕西、河南。家桢故庸材,不足任,嗣昌乃荐文灿代之。---《明史》

至于五省总理王家桢,却完全入不了杨嗣昌的法眼。他认为王家桢太软弱,根本担不起这一重任,所以他推荐的当时任右副都御史的熊文灿代替王家桢。

可是熊文灿这个人后期犯了大错,而且根本就不懂得军务,几乎成为断送大明王朝的罪魁祸首。熟悉五省军务的王家桢被无故撤换,这背后是否有杨嗣昌个人的权谋?

- 杨嗣昌和熊文灿两人政见不合。

杨嗣昌提拔了熊文灿,可以说是熊文灿的恩人。熊文灿因此接替王家桢,成为了五省总理,掌管五省的军务。

崇祯11年的时候,湖广地区的起义军领袖刘国能、张献忠等人,先后向熊文灿提出招抚的请求。

张献忠这个瘪犊子,上一次接受招抚以后,除了跟明朝要钱,屁事都不干,最后还反叛了。所以杨嗣昌坚决反对张献忠投降,如果他们想要投降,应该带头攻打那些没有投降的起义军,以此表示效忠。

可是熊文灿立功心切,他觉得杨嗣昌这是嫉妒自己即将立下盖世奇功,所以越过杨嗣昌,向崇祯皇帝各种汇报,最终崇祯皇帝终于认可了熊文灿的建议,选择接收张献忠投降。

- 杨嗣昌和卢象升不可调和的矛盾。

卢象升是总督天下兵马的人,对清朝他主战,也就和杨嗣昌站在了对立面。因为当时杨嗣昌怂恿崇祯皇帝议和,以此争取南下剿灭起义军的时间。

有了杨嗣昌的撑腰,卢象升手下那些将领们也有部分不愿意听从卢象升的调遣,所以当时抗清的事务严重停滞。

在这种情况下,杨嗣昌又以南方有战事的借口,调走了大同总兵王朴。而清军那边皇太极已经吩咐多尔衮入关,所以战况十分激烈。

最终卢象升在战场上英勇牺牲,而杨嗣昌却急着命人去查看卢象升是不是真的死了,如果没死,那么杨嗣昌就可以弹劾卢象升怯敌畏战,以此夺取天下兵马控制权。

表面看卢象升的死,没有直接影响南方的战事。可是杨嗣昌的种种行为,使得北方局势不稳,从而南方军队自然军心不稳,从而发生了熊文灿和崇祯急切招抚的事情。

张献忠希望跟朱元璋一样,成为开国皇帝,当然也要学朱元璋那样,收养一些义子。他收养的义子都是能征善战的猛将。

长子孙可望,次子李定国,老三刘文秀,老四艾能奇。这四个孩子都是非常善于打仗的将领,也是张献忠能够有如此成绩的重要因素。

其中李定国是名声最响亮的一个,因为后期他和南明合作,两蹶名王,差点就颠覆了满清王朝的统治,是一位名副其实的名将。

其实早在李定国年轻的时候,就已经非常善于用兵。在崇祯14年2月份,当时张献忠已经再次和明朝闹掰了,李定国成为了这场战役的核心人物。

李定国化妆成明朝军官,带着手底下20个轻骑兵前往襄阳。显然他是要混进襄阳城,成为内应。等到李定国进入襄阳以后,张献忠的兵马也就跟着冲了过来。

起义军内外呼应,最终攻破襄阳城。当时五省军队的大部分辎重都储藏在襄阳城,结果全都被张献忠给缴获。

从此张献忠是兵强马壮,有钱有粮还有猛将,明朝军队再也拿他没办法了。因为李定国帮助张献忠攻破襄阳,使得杨嗣昌四正六隅十面张网的计划彻底泡汤。杨嗣昌本人也在不久之后忧郁而死。

杨嗣昌无疑是明朝末年非常优秀的一位战略家,不可否认他本人的人品是有一点点瑕疵,但是瑕不掩瑜,战略布局是杠杠的。

整个计划将李自成打得只剩下了十多个人躲进深山,张献忠则举双手选择投降。其他义军也是望风而降,或者溃散败逃。

可见杨嗣昌的本事是不小的,可是他对内,没有搞好与同僚的关系,对外,没有采取歼灭分化的策略,最终导致起义军死灰复燃,而自己这边战斗力日渐低沉。

计划赶不上变化,再周详的计划,如果没有得到有力的实施,那也只能是停留在纸笔上的废话罢了。

参考资料:

《明史》

,