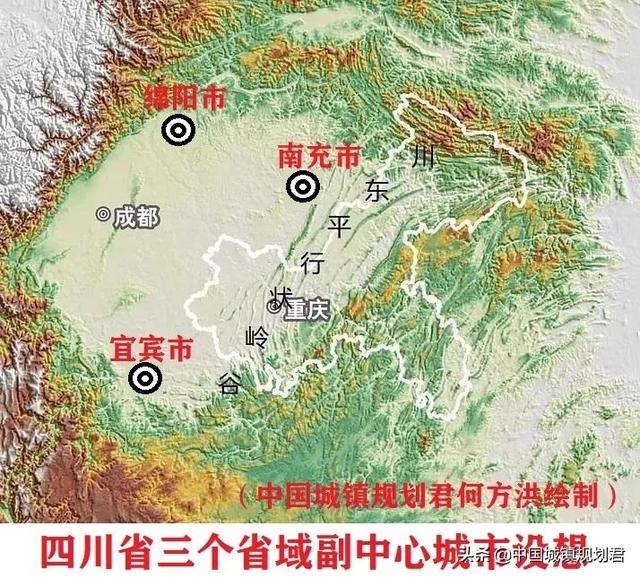

省域副中心城市,通常指在一省范围内,综合实力较强大,拥有独特的优势资源或产业,且与省会主中心城市有一定距离,可以被赋予带动周边区域经济发展重任的大城市。由于其本土性、出现时间较短等原因,学界对省域副中心的理论研究尚不够深入,多存在于对现有副中心城市对区域经济影响的研究,还没有对省域内如何科学地选择副中心城市进行研究。省域副中心城市的概念在2001年由湖北省社科院秦尊文首先提出,湖北省政府在2003年采纳这个建议,设立了宜昌、襄樊(2010 年更名为襄阳市)两个副中心城市。其后“省域副中心城市”被学界和社会实践所广泛认可。目前全国已有多个省(市、区)规划或正在规划设立了省域副中心城市:河南省确定了洛阳市为省域副中心城市,湖南省确定了岳阳市和衡阳市两个省域副中心城市,贵州省确定了遵义市为省域副中心城市,江西省确定了赣州市为省域副中心城市,安徽省确定芜湖市为省域副中心城市,陕西省确定榆林市为省域副中心城市,城镇规划君何方洪曾工作过的新疆自治区确定了喀什市和伊宁市为自治区副中心城市。那么城镇规划君何方洪的老家四川省该选那座为省域副中心城市呢?四川省“十四五规划”确定了绵阳、德阳、乐山、宜宾、泸州、南充、达州等7个城市为全省区域中心城市,但是省域副中心城市不可能有这么多个,只能从中选择2——3个城市为省域副中心城市重点培养。经过科学分析,城镇规划君何方洪认为,四川省应该将川北的绵阳市、川东北的南充市、川南的宜宾市确定为四川省的省域副中心城市。

省域副中心城市并不是简单的一个行政区域内排名第二位的城市。在欧美等发达国家,这种城市体系形成的核心力量是“看不见的手”———市场的力量。与欧美等国家城市体系不同的是,中国省域副中心城市的形成是省级行政机构基于区域内经济发展的战略思考,主动规划设立。主导其设立的核心力量不仅仅是市场的力量,还有省级行政管理部门对区域内经济发展整体情况的衡量,是以行政权的行使为基础。因此,通过主动衡量区域经济形势,基于区域经济发展战略考量设立的省域副中心城市为中国区域经济实践之首创,是中国行政体制、行政区划、经济发展阶段等特定背景下区域经济发展的探索和实践。

一、四川省建立省域副中心城市的必要性

(一)省域特点的客观需要

四川省域最大的特点就是区域面积广阔,人口众多,经济体量大。四川省域面积48.6万平方公里,约占全国总的陆地面积5%,次于新疆、西藏、内蒙和青海,居全国第五位。根据第七次全国人口普查数据显示,2020年末四川省常住人口8367.5万人,排名全国第五,仅次于广东省、山东省、河南省、江苏省。2020年GDP总量达4.8598万亿元,居全国第六,仅次于广东省、江苏省、山东省、浙江省、河南省。全省21个市州,除了德阳、绵阳、眉山、自贡、资阳之外,其它地级市与中心城市省会成都市距离都在150公里以上。根据经济学中心地理论,中心城市的波及效应会随着距离衰减。四川省有如此广阔的物理空间,一个中心城市无论选点在何处都不可能有效波及到全省,四川只有成都一个中心城市,很难带动全省区域经济协调发展,所以四川省的“成都一城独大”只能让成都周边强大起来,但是四川省域内远离成都市的甘孜州、阿坝州、凉山州、攀枝花市、广元市、巴中市、达州市、雅安市等只会越来越弱。省域特点决定了四川需要有几个省域副中心城市,以承担起全省的经济辐射带动作用。

(二)省内区域经济健康发展的客观需要

从省内经济发展的区域结构来看,以2020年为例,成都市的GDP超过1.77万亿元,占全省GDP的比重约为36.4%。而名次紧随其后的绵阳、宜宾、德阳分别只有3010亿元、2802亿元、2404亿元,最高的绵阳市约为成都的17%。成都和省域内的二级城市之间形成了明显的断层。根据区域经济学原理,一定区域内的城市在交通、行政、市场三原则的约束下,区域经济与发展存在一个有规则的等级关系。即城市体系由高级中心地、中级中心地和低级中心地组成。从四川省来看,省会城市和其它地级市之间的断层现象异常明显。四川现在急需要培育出副中心城市,以补足城市结构发展体系失衡的问题。

(三)平衡全省生态环境的需要

人类的生产和生活活动必将产生生态环境的影响。成都市一极独大在生态环境上造成的结果是必将形成产业聚集和人口聚集。成都市的国土面积为14605平方公里,占全省的3%。而成都市现在人口约2093.77万(七普2020年常住人口),不算大量的流动人口,超过全省25%;GDP1.77万亿元,占全省的36.4%。成都市地处川西盆地成都平原,是四川省地理条件最好、耕地质量最高、交通条件最优越、人口最密集的地区,无风期时间长,有极大的生态压力。相对于四川比较偏远的地级市,其生态承载空间更大。设立省域副中心城市,省委省政府可以在更广阔的空间布局产业发展,让省域副中心分担部分功能,从而平衡全省的生态发展。

(四)省内资源配置平衡的需要

行政管理是有效地运用行政权力,把人力、物力、资金、信息等各种资源合理地组织起来,向社会和公众提供公共产品或服务等一系列活动的集合。即行政管理的职能是资源的分配。成都市本身占省会城市之利,加上历史基础,具备很强的竞争优势。将成都市和其它地市放在同一个层面竞争的结果必然是资源在成都市的高度集中。这种资源的不均衡分配造成两个结果:在各级财政“分灶吃饭”的背景下,挤占了省委省政府利用资源在全省进行调配的空间,同时各个地级市由于被成都市的挤占,资源相对短缺,极易造成行政生态的不平衡。因此,从平衡全省资源配置的角度来看,在省级规划层面,应规划省域副中心城市。

(五)省域间经济竞争的需要

就一个区域经济体而言,如果没有中心城市强大的辐射影响力,区域的边界乃至于区域腹地很大一部分将会被域外中心城市影响辐射,造成本区域内生产要素的外流,反之,则吸纳域外生产要素。四川作为内陆省份,和多个省(市)接壤。以川南为例,与贵州云南交界,现在遵义已经被贵州设定为省域副中心城市,其城市综合实力已经超过川南接壤的四川省各个地级市(宜宾市、泸州市),贵州毕节市也已经或即将超越四川省相邻地级市。如果四川不成立省域副中心城市加快川南中心城市发展,四川的生产要素会被域外中心城市吸纳,于四川省域经济发展不利。

二、四川省省域副中心城市选择探讨

省域副中心城市的设立并不仅仅以经济实力为考量的唯一指标,是对城市区位、综合实力、未来承载的综合考量。比如湖北的黄石市,其经济实力在省内排名靠前,但因为和武汉形成同城化概念,没有独立的辐射范围,因此不适合规划为省域副中心。全国类似的地方如广东的佛山市(紧邻省会广州市)、湖南的株洲市(紧邻省会长沙市)、新疆的昌吉市(紧邻自治区首府乌鲁木齐市)、陕西的咸阳市(紧邻省会西安市)、贵州省的安顺市(紧邻省会贵阳市)、浙江省的绍兴市(紧邻省会杭州市)、青海省的海东市(紧邻省会西宁市)等都如此。通过选择评价体系测评,四川省适合建设省域副中心前二位城市分别是:绵阳、宜宾、南充。从区位分布来看,这3个城市分布在川北、川南和川东北地区,择此三点设置三个省域副中心城市比较合理。

(一)可以解决中国西部经济断裂带问题。我国的西南部经济区现在是断裂的,表现为成渝经济区和云贵经济区相互辐射影响几乎完全断裂。其原因是成渝经济区和云贵之间距离较远,且在两者之间的广大区域没有极点城市支撑。因此,云贵经济发展基本上无法借势成渝两极发展。由于云南本身是边界省份,与成渝经济区联系微弱,形成了经济发展的孤点。在宜宾建立省域副中心城市成为西南经济发展新的一极,能起到连接成渝经济区和云贵经济区的作用,使我国西南经济区有效连接成一体,对促进我国西南部经济发展具有巨大战略意义。

(二)可以解决川渝大部分区域借势成渝两极发展问题。谈到西部经济离不开成渝城市群。根据2016年国务院批复的《成渝城市群发展规划》,成渝城市群囊括了重庆的27个区(县)和四川除了甘、阿、凉、攀四州(市)外的四川省大部分地市,总面积18.5万平方公里,常住人口9000余万。《成渝城市群发展规划》区域经济与发展的目的在于利用中国西部的两个增长极,带动四川和重庆的发展,但由于规划区域空间广阔,两个增长极的波及效应空间距离有限。可以看出,规划的成渝城市群由于缺乏第三点的支撑,除了成渝轴线上的城市外,大多数规划城市散落在成渝轴线影响区域之外,受成渝两极经济影响较小。该规划也认识到这一问题,所以在成渝发展轴线之外另外设立了三个次中心,即川南、川东北、渝北三个城市群。但这个规划没有将区域内城市整合在一起,没有有效解决三个次中心如何借助成渝两极发展的问题,形成规划区域碎片化问题。如果在川北、川南和川东北各增加一个增长极,则四点连线区域的川东北、川南及其周边区域构成的广阔的成渝城市群腹地,成渝城市群发展有了更为充实的支撑,对落实成渝城市群的规划有实际意义。

(三)构成多重经济发展的成长三角。新加坡前总理李光耀在提议建立新柔廖成长三角时最早提出“成长三角理论”。从几何学来看,三角形可以在空间上形成一个稳定的面。从发展经济学的角度看,三个城市增长极构成的三城互动比单一城市更具有空间扩张力和规模扩展力。成长三角理论认为,成长三角是由3个(不一定固定为3个)在经济上具有互补性,空间距离上适度的区域增长极构成的经济合作开发区,通过开展投资、贸易和技术转让,在互利的基础上进行合作,可以达到共同发展的目的。在国内,成长三角理论有诸多的应用,比如,湖南省的长株潭城市群就属于典型的成长三角模式。在湖北省,对于广大的鄂西地区,武汉的辐射和带动作用十分有限,因此培育了由武汉与宜昌、襄阳形成的“一主两副”三角。如果在绵阳、宜宾和南充设立省域副中心城市,则成都、绵阳、宜宾、南充构成省内的经济发展成长金三角。如此,成德绵的一体化、成宜南金三角,结合成渝城市群发展,可以带动四川省内大部分区域的发展。在这个三角上,有从南充到遂宁经内江和自贡到宜宾的几乎一条直线的高速构成了这个成长三角的一边。同时,宜宾和成都、重庆,南充和成都、重庆都构成几近完美的等边三角形。根据成长三角理论,这是一个完美的区域发展态势。应该说,就目前的城市区位来看,这两点在区位上是四川省最完美的两点。

(四)与域外中心城市都有相对合适的距离。就像两个星体会产生相互作用,两个城市也会相互影响。相关文献认为,省域副中心应该在中心城市150公里外,其主要理由是中心城市的波及效应会随距离衰减。换言之,一个经济体内的城市如果与中心城市距离在150公里之内,则可以受其强烈的波及效应影响。但如果中心城市为域外经济体,而一个城市如果在这个域外经济体中心城市150公里的强波及区域内,受制于“行政区经济”特点影响,则生产要素的外流大于流进的影响。以川南为例,泸州离重庆边界太近,生产要素很容易被重庆所吸纳,经济容易受重庆遮蔽效应影响。而宜宾距离重庆直线距离197公里,相对而言,重庆对其遮蔽影响有限。同样,南充距离重庆直线距离169公里,同样受域外经济体影响较小。绵阳虽然距离成都大约120公里左右,但是绵阳城市规模和经济实力在全省内处于成都市以外的第二梯队领头羊位置,所以设立省域副中心城市条件是具备的。

(五)有较大的辐射带动空间。省域副中心城市的设置要能带动周边发展,也即该城市周边必须有联系较为紧密的城市群为宜。宜宾和南充都有比较成熟的城市群。宜宾周边150公里范围内有自贡、内江、泸州,南充周边有遂宁、广安。在此两点规划设立省域副中心城市则可以起到带动周边城市群发展,起到“副班长”协助“班长”带领全省经济发展的作用。同时,设立省域副中心城市的目的在于规划一个新的增长极和中心城市共同带动区域经济发展。对于宜宾而言,和成都构成的经济发展轴能带动乐山、自贡、内江;和重庆构成的经济发展轴则可以带动泸州。而南充和成都构成发展轴,带动遂宁;和重庆构成发展轴带动广安。两个城市都是区域内带动轴线发展最多的城市。

(六)两个城市都具有良好的交通区位。通道是城市发展的命脉,交通枢纽和城市经济发展具有高度相关性。宜宾的交通区位最为优良,处于川滇黔中心,是在建的京昆和兰广两条重要通道的交汇点,全国的50个高铁枢纽之一。宜宾拥有长江上游第一个水运枢纽港口,是攀西地区大宗矿物的重要集散通道。海、陆、空交通具备,结合未来规划,其在综合交通区位上应是四川省内除成都之外的最佳城市。南充市交通区位也十分优良,除了水上运输较差之外,从兰州到重庆的高速公路、动车,从成都到达州省内动车、高速,从西安到重庆的高速都经过此地。

三、省域副中心目标城市存在的不足

虽然根据科学测评,绵阳、宜宾和南充是四川省最适合规划为省域副中心的城市,但是对比目前已经规划城市的省域副中心城市,可以发现这两个城市存在若干短板。

(一)整体城市综合实力偏弱

看一个城市最具代表性的指标应该是GDP和一般公共预算收入。从现有几个省域副中心城市的GDP来看,2020年的平均值都在3500亿元以上,其中设置省域副中心城市较早的宜昌和襄樊都已经超过4000亿元。襄阳市2020年GDP4601.97亿元,宜昌市4261.42亿元,河南省洛阳市5128.4亿元,贵州省遵义市3720.05亿元,而绵阳市2020年只有3010亿元,宜宾GDP为2802亿元,南充为2401亿元。绵阳、宜宾和南充都少于现有省域副中心城市的最小值。这说明,四川省目前三个最适合做省域副中心的城市目前的经济总量还偏低,实力还有差距。

(二)普通高等学校数量偏少

一个城市普通高等院校数量偏少必然带来创新不足的问题、城市人口素质问题、城市产业人才问题,将严重影响到城市的核心竞争力。对比来看,现有省域副中心城市普通高校(本科大学)数量的均值是6.5,绵阳、宜宾和南充分别为5所(西南科技大学、绵阳师范学院、西南财经大学天府学院、四川文化艺术学院、绵阳城市学院)、3所(宜宾学院、四川轻化工大学宜宾校区、四川大学宜宾园区)、3所(川北医学院、西华师范大学、西南交大希望学院),均有不小差距。

(三)交通等基础设施建设落后

交通的数据固然与区域的面积有关,但是我们看到,所有的省域副中心城市中,城市通车里程都超过3万公里,而四川省所有的测评城市公路通车里程最高的才19000余公里。这些数据反映在高速公路、高等级铁路建设上更是差距明显。交通是一个区域经济发展的命脉,由此不仅看到四川在省域副中心城市上的差距,更看到四川在交通上的落后。

四、四川省设立省域副中心城市的建议

(一)建议四川省设立2个省域副中心城市

根据本研究,建议四川省设置宜宾市、南充市为省域副中心城市。主要理由:一是从全国的经验来看比较合适。从现在全国的省域副中心城市设置来看,全国各个省都只设置1—2个省域副中心城市。比如,湖北省是宜昌市和襄阳市,贵州省只有遵义市,江西省则为赣州市,河南省为洛阳市,湖南省为岳阳市和衡阳市(湖南省十三五规划是岳阳市、怀化市、郴州市,十四五规划改成了岳阳市和衡阳市)。四川省具有地域广、人口多、经济体量大的特点,设置三个比较合适。二是从战略目的来看也不宜设置太多。设置省域副中心城市的目的在于通过行政的“有形之手”和市场“无形之手”结合,形成一个能带动区域增长的“极”。如果省域副中心设置过多,不能很好地形成区域极,很难实现设置省域副中心城市的战略目的。三是从资源配置来看3个省域副中心城市比较合适。任何决策都是资源有限条件下的决策,而一个省的资源是有限的,设置过多会造成相互的竞争和资源抢夺,不利于资源分配。同时资源分散,也有可能造成各个地方资源都短缺,而不能有效充分地利用资源,集中资源解决核心问题。

(二)四川省设立省域副中心城市的有关政策建议

首先,针对现在存在的短板给予政策倾斜,加速省域副中心城市经济发展。从以上分析来看,比较现有的省域副中心城市,目前绵阳、宜宾和南充还有诸多短板。设置省域副中心是基于全省的经济发展战略考虑,因此也必须基于全省的资源进行调配。这些调配应包括:重大生产要素布局的倾斜,如大型企业的建设、产业布局、高校建设适度放开、金融政策适度宽松等。应该注意的是,在省域内资源调配过程中,应该更多依靠市场力量来进行。比如:四川省内的重大装备制造主要集中在成德绵三市,按照国际通行的经验,这些企业的设置应该紧靠内河或者沿海。这种设置固然是特殊历史背景的产物,但客观上造成了产品、设备运输存在很多困难。在新一轮生产力布局中,政府规划部门应该注意到这种历史的扭曲,通过市场的手段,逐渐推动让重装备企业回归到沿江布局。另外,现在省内高校基本都集中在省会成都,其它地市都存在短板。在和其它省域副中心城市比较中,这种短板尤为突出。因此,规划省域副中心应该在这方面予以更多政策倾斜,以补足当前的高校建设短板。政策倾斜的主要目的就是发展经济,尽快将其发展成为区域极,从而尽快辐射带动周边。

其次,推动省域副中心城市的交通建设。和现有省域副中心的比较可以看出,目前绵阳交通相对较好,但是宜宾和南充都还存在交通的短板。交通是城市连接内外的渠道,是人流、物流、信息流、资金流的通道,对城市的发展至关重要。发展交通不仅仅是城市区域经济发展的需要,也是省域副中心城市功能实现的需要。因此在规划设置省域副中心后首先要强化区域内的交通建设,同时也要强化与周边区域的交通建设。这不仅仅是从区域经济发展考量,更主要的原因在于,设置省域副中心的目的还在于必须带动周边区域经济的发展,省域副中心城市的功能要求是必须能辐射带动周边城市。如果交通没有融通,此功能很难实现。

第三,补齐对外开放短板。整体而言,四川当前存在最大的短板是对外开放。对外开放短板是多种原因形成的,四川地处西部内陆,不临边不靠海,盆地内天赋资源,水旱不愁,养成了盆地文化。因此“走出去、引进来”的意识不强,忧患意识、竞争一是、开放意识不足,成了制约四川经济发展的一个短板。对外开放意识为先、渠道为王。绵阳、宜宾和南充首先应该应该意识到对外开放的不足,同时应积极建立更多的对外合作平台和渠道,打开对外开发大门。

第四,高配城市主要领导。现有的规划为省域副中心的城市都是高配市主要领导,这是在中国当前的行政管理体制之下的一种极其实际,也最为有效的一种做法。如前文所言,中国经济最大的特点之一是行政区经济,各个行政区的行政级别是相等的,且相互之间存在极其严重的竞争关系。在此背景下,如果省域副中心城市还是完全保留原来的行政管理体制,很难协调周边城市,带动周边城市发展。高配省域副中心城市的主要领导不仅具有协调带动周边发展之责,更有协调、带动周边之权力,如此方可起到省域副中心城市的功能。因此建议,在四川规划设置省域副中心城市时在城市行政级别不改变的情况下,应比照副省级城市,高配城市主要领导。