作者:向敬之

出版:上海三联书店

1

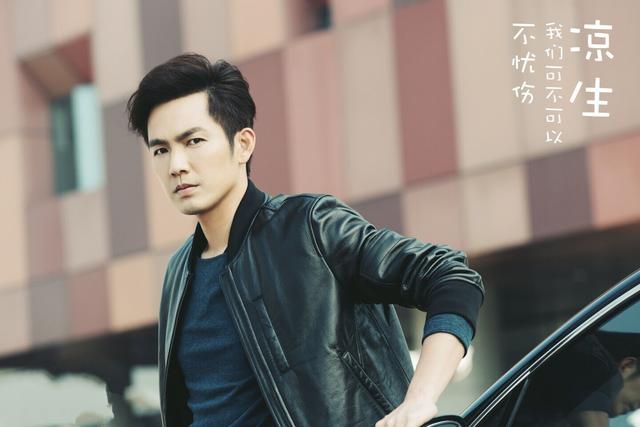

三百多年过去了,清代“天下第一廉吏”于成龙,仍深深地影响着当代中国的社会发展和廉政建设。随着大型历史剧《于成龙》在央视一套黄金时段开播,人们近距离了解了一代名臣于成龙清廉淡泊、莅事忠勤、苦节克贞、鞠躬尽瘁的事迹。

电视剧的开场,以艺术性的虚构掩映历史的真实,在微观中国历史的宏大叙事格局中,将原本英雄般坚忍的于成龙,安排成勇士般的儒将横空出世。当时是顺治十八年(1661),顺治于正月死于痘症,而继立的康熙帝还是不谙世事的幼主。陈廷敬为山西晋城人,为顺治丁酉年间的举人,并非与于成龙师出同门,但为了给剧情发展埋下伏笔,被以“顺治丁酉进士”勒于石上。顺治元年,摄政睿亲王三次下令圈地,但四年后停止大规模圈地,至顺治亲政后,圈地、换地只是零碎的,并未出现像电视剧渲染的那样屠村式圈地。后来也曾出现八旗兵疯狂圈地的景象,但那是在康熙四年(1665)鳌拜开始擅权之时。

大事不虚,小事不拘,对激化的矛盾的处理,更能凸显于成龙处事果敢、不惧强权、心怀百姓的高洁品性。正如于成龙在私塾中朗朗而言,政者正也,以法治天下,如廉正的基因、从政的刻度,贯串于后来于成龙的仕途始终。

于成龙进入仕途时,已年近四十五岁。这并不能说明他才能不济,在八股科场上苦熬。他参加科考很早,崇祯十二年(1639),二十二岁的山西永宁人于成龙到省城太原参加乡试,但见考官在考场公然受贿,徇私舞弊。他在考卷上痛陈时弊,直抒胸臆,结果正榜无名,勉强考了个副榜贡生。副榜贡生相当于备取生,不算中举,但可以直接参加会试,资格虽在,名实不副。这段经历影响了于成龙,他要为天下公平正义和百姓忧乐去说话与奔波。

会试之后,于成龙以父亲年老为借口,辞去做官的机会,回到老家继续储能修身。此后几年,风云变幻,朝代鼎革。

于成龙算不上前明遗臣,但他有国家发展的概念和识见,他要参与王朝大断裂之后的社会秩序重建与人类本性引导,而不自拘于族群纷争。这与单一的民族气节无关,但见一个优秀士子经世致用的襟怀和气度。顺治四年至八年,于成龙到太原崇善寺开办的学校学习四年,不意乡试落榜。此后家中接连变故,兄长老父相继亡故,家境窘困,于成龙只好担起养家重任,但他仍不忘进取,终于在顺治十八年入国子监进修,毕业出仕。

于成龙以明经谒选吏部,由连举人都算不上的最高学历副榜贡生获授广西罗城知县。也就是说,于成龙进入仕途,并没有耀眼的学历背景,且不论进士举人,就是这个副榜贡生还是在前明所得。他虽然得了一个七品县官的实缺,但那时的罗城,离京两千里之外,还是局势未稳的蛮荒边地。家中窘况,亲朋劝阻,于成龙未必没考虑过,但他毅然离妻别子,勇敢地赴任。

《礼记》有云“大道之行也,天下为公”,顾炎武曾言“天下兴亡,匹夫有责”,于成龙出仕之初,便以“心此行绝不以温饱为志,誓勿昧天理良心”(《于成龙集·外集》武祗遹《跋〈于山奏牍〉后》)为己任。这是他的终极理想,也是他的人生追求。

【如果您有新闻线索,欢迎向我们报料,一经采纳有费用酬谢。报料ihxdsb,3386405712】

,