欧美大学校园里的残疾人

2013年9月19日,英国伦敦,剑桥电影节开幕暨《霍金》首映礼,主人公霍金亲临现场

耶鲁大学图书馆一则的残疾人通道

□石毓智

一、霍金的学术人生反映出西方人珍惜智慧的价值观

观察一个国家的教育理念,其中一个理想窗口就是看学校如何对待残疾人。师生中有没有残疾人,残疾人能不能在一个校园里独立生存,残疾人可否自己独立从事学习或教学、科研,这很说明教育思想的“进化程度”。

这里所说的“残疾人”,不是指那些腿脚不方便但可以自己行走者,而主要是指那些只有借助轮椅等工具才能行动者,或者完全失去视力的盲人等。

国人大都知道剑桥大学数学物理教授霍金,因为他曾来过中国,得到过中国领导人的接见,并到过多个著名大学做过演讲,还游过包括杭州西湖在内的风景名胜。我读过霍金的科普作品《时间简史》,虽然似懂非懂,但是也感受到了他的思想的深邃和伟大。霍金是剑桥的“牛顿讲座教授”,被誉为活着的爱因斯坦,他关于宇宙和物理的思考影响了人们的世界观。

霍金的学术人生从一个侧面反映了剑桥大学的教育理念。

霍金20岁刚出头就患上了运动神经病,四肢肌肉萎缩,无法写作。30多岁时因患肺炎而接受手术后,又失去了说话能力。他行走靠轮椅,写作靠高科技语音合成,用自己的大脑掌控仪器写作。

我们先不要问中国大学有没有霍金这种科学家,而要想一想中国大学有没有给霍金这样的人提供工作条件?此外,即使我们有聪明如霍金者,我们能够让他在名校里担任要职吗?

西方人对待残疾人的态度,反映出他们珍惜智慧的价值观。推动科学技术发展的是智慧,而这种智慧不一定都存在于体魄健全者的身上。一个能为残疾人提供发挥智慧的国度,它的科学技术不会不厉害,因为这很说明他们对待智慧的态度。

二、靠导盲犬引导完成博士学位的学生

在美国,盲人也能完成大学学位。1992年,我刚到美国时,去圣巴巴拉加州大学看望一位朋友,遇到一位盲人博士生,他还跟我们一起到洛杉矶参加美国语言学年会。为了完成博士学业,这位盲人不仅要听课,还要用特殊的电子设备做作业,最后还要写博士论文。当时我就非常震惊,怎么一个盲人还能够读博士学位?后来听我那位朋友说,这位盲人同学不仅顺利拿到了博士学位,还在休斯敦的莱斯大学找到了工作。莱斯大学是美国一所很不错的大学。这就是美国教育的了不起之处!

无独有偶。2010年我在斯坦福访学期间,在校园里经常会看见一位失明大学生,他靠导盲犬引导,从这个教室到那个教室上课。可以想象,他的生活中该会遇到多少困难呀!狗是不会说话的,万一路况发生了变化,万一教室更改了,这位失明的学生该怎么办?而很多课程,是需同学作研究报告的,他如何去处理这些事情呢?每想到这些,我就为他担心,同时也打心眼里佩服他的毅力,觉得我们这些什么都健全的人更应该珍惜时间,不作出点儿成绩就对不起自己的健康体魄!一个失明的学生能在斯坦福读书,这不是奇迹是什么?

在美国大学的校园里,坐轮椅的学生到处可见。世界一流大学的建筑设计可以做到凡是正常的人能够到的地方,一个人坐着轮椅也可以到。试想一下,这要增加多少建筑费用呀!每个大楼的门都有两种锁,其中一种就是专门给残疾人设计的,位置低、体积大,便于坐在轮椅上开门。厕所也是如此,每栋楼都有专门供残疾人使用的特殊厕所。

需要坐轮椅者有两种人,一种是终身残疾者,一种是因为事故而摔伤了腿脚者,后一种情况更多,因为生活中谁也免不了磕磕碰碰。俗话说“伤筋动骨一百天”,一百天就是大学一个学期。如果学校的建设没有考虑到这类人的需求,一旦一个学生摔伤了腿脚,耽误的不仅仅是一个学期,可能得推迟一年才能毕业。这种为伤残者提供学习条件的思维很了不起,反映了他们的一种教育观念:关爱智慧,节约青春。

三、老太太坐轮椅到大学听学术报告

一个国家的幸福指数,可以从残疾人的生活状态上反映出来。在美国的不少残疾人都可以跟正常人一样工作和生活。2007年,我们在湖南组织了一个国际认知语义学会议,邀请了该领域的创始人塔尔米教授,他是公牛城纽约州立大学的语言学教授,已经出版了两部大部头的著作,是这个领域的开山之作。

当时是我跟塔尔米教授联系的,邀请他来做大会发言,他爽快地答应了。会议是由湖南师范大学举办的,安排塔尔米教授的一切费用。为了尊重远方的客人,我们订了一个离学校比较远的五星级宾馆。我征询他的意见时,他说因为视力不好,希望住得近一些。当时,我还想塔尔米可能是高度近视,没想到在机场见到他,完全是一个盲人。他一个人从美国旧金山飞到北京,中间要换乘两次飞机,终于来到湖南长沙。

他在会议期间做了三场专题演讲。在长沙,塔尔米教授提出两个愿望,一是希望品尝在美国吃不到的地方风味,我们就让他品尝了湖南的臭豆腐;二是希望听一听当地的音乐,我们就安排他去听了湖南花鼓戏。塔尔米教授的心态完全是一个正常人,追求学术,享受生活。试想一下,中国哪个盲人能够如此,这就知道我们跟人家的差距有多大。

相比之下,中国的残疾人很多都是早早就失去了教育机会。就拿我们同村伙伴来说吧,跟我年龄上下相差两三岁的男孩子有20个左右,其中就有两个是因为小儿麻痹症而下肢瘫痪的。他们小学、初中的成绩都不错,但是到了高中,就无法继续学业了,因为要到三里之外的乡镇去读书。家里没有给他们解决交通的能力,学校也没有提供必须的生活条件。很多残疾人不能接受正常人的教育,这是一笔巨大社会资源的浪费!残疾人的智慧跟正常人是一样的,他们中间也有天才,可惜社会没有给予他们施展的机会。

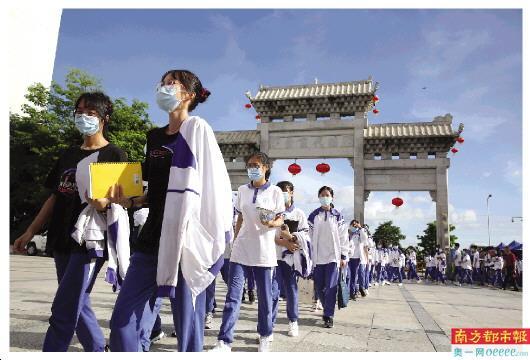

中国高校录取都要经过一道体检,很多人因为体检不合格而失去了读大学的机会。鉴于这种招生制度,绝大部分的残疾者,也都有自知之明,早早就放弃了走读大学这条路,死了读书这条心,初中没念完就辍学在家。结果,大学校园里的老师和学生都是四肢健全者,见不到有人需要轮椅才能行走,更看不到要靠导盲犬才能找到教室的人。中国的大学,我去过近百所,从来没见过一个失明学生在读书,也没遇到靠轮椅才能上课的。

迄今为止,中国大学的建筑考虑到残疾人的特殊需求的不多。我去过五六十所中国的大学,几乎没见过一所大学有为残疾人轮椅行走专设的通道和电梯、厕所。

我2010年在斯坦福访学时,遇到这么一幕感人的情形,哈佛的华裔数学家丘成桐来讲学,地点是在学校的一个很大的阶梯教室里。在讲座开始前的几分钟,一位90多岁的老太太被人用轮椅推着进来,轮椅停在第一排的前面。这位老太太很虚弱了,讲座过程中始终坐在轮椅上,头甚至都无法直起来。且不说这位老太太的精神多么可贵,多么感人,她为何能靠坐轮椅来到报告厅这件事就很值得我们思考。要知道每个人都有老的时候,但是社会不能因此就剥夺老年人的求知权利!这个现象看似很小,折射出来的教育理念则是重大的。

四、大学是否为残疾人提供学习条件,体现一种文明,一种包容

大学是否考虑到残疾人,是否为残疾人提供学习条件,体现的是一种文明,一种胸怀,一种尊重,一种包容。一句话,它体现的是办世界一流大学的理念和以下方面的素质——

第一、人性的关怀。如果一个大学连残疾人的需求都考虑得很周到,其他方面自然也会很人性化。这样的大学,就会让师生少了抱怨,多了温暖,有利于营造出激发创造力的和谐气氛。

第二、智慧的尊重。通常说“身残志不残”,其实身体条件有欠缺者,往往志向更大,智慧更高,因为他们的生存更多地依赖智慧。如果能让残疾人的智慧都有用武之地,各行各业一定会涌现出更多智者。

第三、才华的激发。试想一下,每个院校的学生中都有一批坐轮椅者或者盲人,会有什么样的效果?首先,对那些体魄健全的学生是一种激励。这些残疾同学要弄懂一种知识,掌握一种技能,该比正常人多付出多少代价呀!正常人看到这种景象,就会勉励自己更加发奋努力,这可能比树立学习标兵的效果更好。

第四、平等的权力。平等不仅表现在不同的性别、不同的种族、不同的年龄上,而且还表现在不同的身体条件上。如果让残疾人具有跟正常人一样的施展自己聪明才智的机会,体现的是一种平等、公平。