现今对于曹植的印象多来自于曹植和哥哥曹丕的一次交锋,《三国演义》中记载《七步诗》原文为“煮豆燃豆萁,豆在釜中泣。本是同根生,相煎何太急?”;仿佛曹植对于兄长的紧逼一味退让,手足相残的悲痛跃然纸上。只是在正史《三国志》当中并未有此记载,最早《七步诗》的记载是出现于《世说新语·文学》当中,说的是曹丕意图陷害曹植,要求曹植在七步之内成诗,并且需要包含兄弟之情,但又不可出现兄弟二字。也正是如此,使得大多数人对于曹植有了一个刻板印象——曹植善于风花雪月,并不精于军政。

曹植

忧国忧民曹植多被赋予浪漫色彩,曹植因其文采而天下闻名。曹操本人对于四子曹植也多有喜爱之情,甚至几次想要纳曹植为自己的继承人。然而曹植得益于文采也失意于文采,文人的浪漫情怀让曹植的形象成为了一个我行我素不拘于世俗的公子哥。然则这种片面的形象不足以剖析曹植的真实性格,在研究古人时需要了解全部,并不能单纯因一件事一句话就断言其形象。

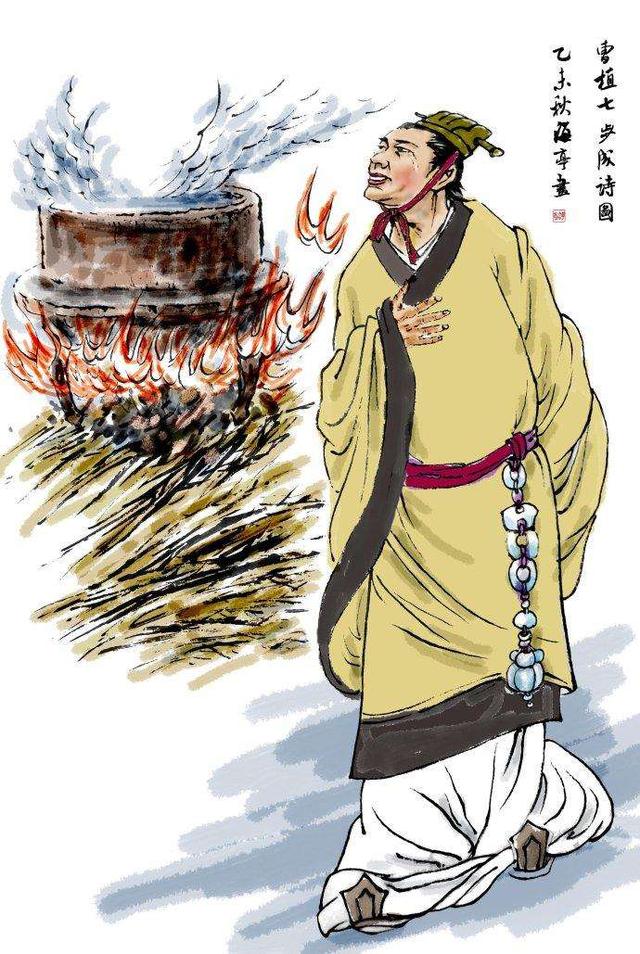

曹植作七步诗

曹植出生于初平三年(192年),此时的曹操尚未有根据地,只能够协同家眷四处辗转。在这种情况下曹植出生,所以曹植的童年时期是历经军戎战乱的。曹植的童年基本上都在军伍之中度过,这是沙场的真实磨砺,绝非坐谈空想的军事演习。因此曹植的童年经历也证明,曹植绝非单纯不谙世事且只懂得风花雪月的少年。

曹操北征乌桓

在曹植十五岁时跟随曹操北征乌桓,乌桓所在地区就是现今内蒙古地带。汉朝末年此地蛮荒萧瑟,曹操未免陷入腹背受敌的状态,于是发起对乌桓的讨伐。在这种恶劣的环境下,曹植亲眼见到了百姓流离失所的惨象。在曹植的《泰山梁甫行》中写道:“八方各异气,千里殊风雨。剧哉边海民,寄身于草野。妻子象禽兽,行止依林阻。柴门何萧条,狐兔翔我宇。”;这所描述的正是边民生活窘迫的惨状,家人如同禽兽一样没有衣服,安身立命的草屋都不曾有过。全文所表达的正是曹植对于边民的深切同情,此时曹植十五岁,虽然文笔上尚且稚嫩,但由此深刻的立意,足以见得曹植心系百姓。

深入民间,洞悉生活之所以曹植会在我们心中留下文人形象,是因为曹植之文采略胜于其他优点。况且曹植身为男性却多有女性之风,在很多曹植留下的诗文之中都可一窥。这种戚戚哀哀让后来人无法忍受,但其不过是表达自身的无奈。

曹植

例如曹植的《浮萍篇》中“结发辞严亲,来为君子仇;恪勤在朝夕,无端获罪尤。”;这是表达一位女子辞别父母嫁于丈夫,朝夕相处甜蜜生活。然而突然遭遇无端的怪责,昔日甜蜜分崩离析。又比如《种葛篇》中“与君初婚时,结发恩义深。行年将晚暮,佳人怀异心。”;朝夕相伴多少年,等到佳人已老后,丈夫见异思迁爱上了更年轻的佳人。

曹植

艺术往往来源于生活,没有足够的素材和认识,无法深刻表达情感。曹植借用女子口吻表达出的其实是自己毫无安全感的心态,戚戚哀哀并非本意,生活之难将他熬成了只能像个女子一样抱怨。当然侧面上也能够反映出曹植对生活常态的洞悉,只有了解深入后才可留下如此佳作。足见曹植经常深入民间,更是将人间常态把握的淋漓尽致。

同时曹植也有着自己铁血的一面,十五岁的曹植随父亲东征之后。十六岁时回到邺城,并且留下来《白马篇》:“白马饰金羁,连翩西北驰。借问谁家子?幽并游侠儿。少小去乡邑,扬声沙漠垂。宿昔秉良弓,楛矢何参差。”;短短数句就将自己的胸中理想和热血透露出来,这种少年心性和视死如归的精神,配不上一句真男儿吗?正如《义门读书记》中评价道:“此即所谓“闲居非吾志,甘心赴国忧”者也。”;忧国忧民满腔抱负才是曹植的形象。

渴望一展抱负,长远眼光曹植和曹丕之间的大战一定会有个胜负,曹植作为输的一方,也必须承担起背后的心酸。在曹丕还活着的时候,显然曹植没有了任何希望。只不过公元226年时,曹丕去世。新继位的是曹丕的儿子曹叡,曹丕的去世令曹植感到兴奋。连年的打压和排挤使得曹植有心无力,想要一展胸中抱负可苦于无机会。

魏明帝曹叡

因此在曹叡登基以后,曹植屡次上书渴望曹叡重用自己。让其能够抒发心中才华,上书言辞之中慷慨激昂。其中到到“庶立毛发之功,以报所受之恩。”更是诉尽了曹植的无奈。然而曹叡显然是一个头脑清醒而且极其谨慎的君王,看罢之后波澜不起。只是口头上夸赞这位叔叔,并没有任何的行动。而且这还使得曹叡起了疑心,更是对曹植严加防范起来。之后曹植屡次迁移,这也给曹植带来了很大的压力。

曹植悲剧

不得重用是一回事,但曹植具备敏感的政治眼光。在太和五年时曹植再一次上表,表达自己对于曹魏的现下发展看法。同时一直劝谏曹叡要重视骨肉情谊,懂得借用血缘关系抗衡外姓朝臣。(欲国之安,祈家之贵,存共其荣,没同其祸者,公族之臣也。今反公族疏而异姓亲,臣窃惑焉!——《上疏陈审举之义》);自从曹丕开始支持九品中正制以来,门阀影响深远。显然曹植看透了这一点,才会提出这般预见性的措辞。而且在这段文献中,曹植并未为自己博取任何,只是站在国家层面考虑。可惜曹植已经失去了任何机会,最终也只能像《浮萍篇》之中的女子一样,自叹可怜。

终于在无尽的遗憾下,曹植郁郁寡欢离开了人世,终年不过四十一。

,