害群之马是个成语,指危害马群的劣马,比喻危害社会或集体的人。

据说,此典源自庄子。

庄子是寓言高手,他用“害马”做典,讲了一个黄帝讨教牧马童子的故事。

话说华夏始祖黄帝一向胸怀天下,经常外出寻访贤者隐士,求教用兵、治国、理政的大道理。黄帝前往具茨山求见神仙大隗时,途中迷路,巧遇一个放马的牧童。

黄帝赶忙迎了上去,和蔼地问道:“小牧童,你知道往具茨山的路怎么走吗?”

牧童说道:“知道!”

黄帝又问:“具茨山大隗神的住处你也知道?”

牧童答:“知道呀。”

黄帝说:“你真聪明呀!你既知道具茨山,又知道大隗神住处,了不起。我想再向你请教请教治理天下的道理。”

小牧童不以为然地说:“治天下呀,就跟我放马一样。把马群里调皮捣蛋、不听使唤的害马拉出来惩治了,就得了呗!”

黄帝恍然大悟,随即躬身长揖,谢过牧童,口中念道:“这是上天派来的老师,给我指点迷津啊。”

这是寓言。

我们可以再看看小说《西游记》,孙悟空在大闹天宫之前,曾被玉皇大帝封为弼马温。

古人有在马厩里养猴子的习俗,认为这样可以使马不生瘟疫。

显然,“弼马温”不过是“避马瘟”的谐音而已,这“官”确是有些来头!不过,这“弼马温”可是火眼金睛,是容不得害群之马的。

古代的马匹,像现在的飞机坦克运载火箭,关系到国计民生和国防战备,广泛用于交通运输和骑兵作战。为此,历代王朝都十分重视养马,并专门设置养马官员,还有品级。

唐朝时,中央王朝饲养的官马曾多达75万匹,全国设有众多的牧场和马坊,用来放牧或饲养朝廷用马。当时,尚书省设立驾部郎中和员外郎各一员,主要掌管官马的登记和分配。

特别是在宫中,专门为皇帝养马的人,即使开始身为奴仆,也能为皇帝瞩目、宠爱并跻身高层。比如,王毛仲,原本是李隆基的家奴,后来因养马功劳卓著而被封为大将军,官居一品,以至于飞扬跋扈,目中无人。

唐肃宗时期的宦官首领李辅国,本是普通的“养马小儿”,由于养马有术而升迁,被任命为掌管御马的飞龙厩使,并借此掌握了宫中大权。

可以说,那时候的养马官绝对不是没人瞧得起的“弼马温”,而是相当威风的高官权臣了。

这些“马官”,为什么能够成为高官权臣?我想,大概是为朝廷养出了良马吧。如果他们养出的是害群之马,或者惩治不了害群之马,非但升不了官,恐怕姓名也难保。

如今,“害群之马”一词已经用得俗滥。在我心目中,马是温和而高贵的食草动物,偶然受惊狂奔,失去控制,也无害群之效。但是,习惯上凡群体的荣誉、秩序和稳定以及社会观感因个别人的破坏、堕落而遭受损害,这些起破坏作用的个别人就被称为“害群之马”,对于马来说,多少有点委屈。

每一个单位,都会有个别通常意义上的“害群之马”。由于是“马”,领导一再迁就,任其骄横。单位遇到困难时,这类“马”自认为属“良马”“千里马”,朝里有人,有马队“编制”,“马官”不管或者不愿意识别,以至于良莠不分。渐渐,“马群里”氛围不佳,勾心斗角,派系复杂,人治而非法制。特别是曾经被降为“劣马”的领导者,不能客观认识到自己的不足,对处理心存意见,认为升“千里马”无望,不求上进,破罐子破摔,最终把自己摔成“害群之马” 。

“害群之马”还好惩治,拉出马队“编制”,鞭之即可。

怕就怕在,“劣马”会循着“害群之马”到“害马之群”的路径蔓延。当有害群之马而不及时加以羁束,“马”就会得到纵容,其他的“马”会受到诱惑,更多的害群之马会产生,最终形成“害马之群”。如此,守纪守廉之士会循着“劣币驱逐良币”的规律被排挤掉,新入群的“马”很快会与群同化。这种现象,也可称之为“烂苹果定律”,一个苹果烂了,不及时清除,更多的苹果会随之烂掉,最后所有的苹果与口袋烂在一起。

一个单位和一个单位的上级单位如何防止“害群之马”演变成“害马之群”,就看“马官”敢不敢拉出“害群之马”鞭之。

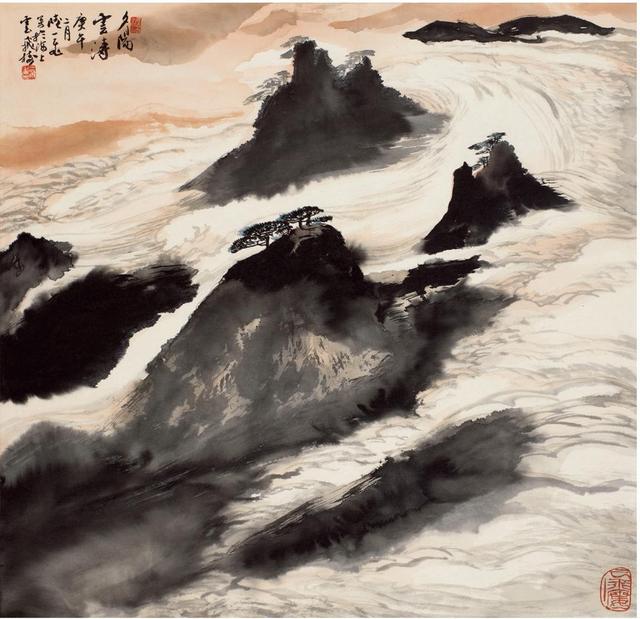

(图片来自网络)

,