渡荆门送别

唐 李白

渡远荆门外,来从楚国游。

山随平野尽,江入大荒流。

月下飞天镜,云生结海楼。

仍怜故乡水,万里送行舟。

【格式】五言律诗

【名句】山随平野尽,江入大荒流。

【基调】思乡诗

【年龄】李白24-26岁,公元724年-726年(唐玄宗开元十二年到十四年)

【译文】

渡远荆门外,来从楚国游。

我乘舟渡江来到遥远的荆门外,来到战国时期楚国的境内游览。

山随平野尽,江入大荒流。

高山渐渐隐去平野慢慢舒展开,江水一片仿佛流进广阔的莽原。

月下飞天镜,云生结海楼。

波中月影宛如天上飞来的明镜,空中彩云结成绮丽的海市蜃楼。

仍怜故乡水,万里送行舟。

但我还是更爱恋故乡滔滔江水,它奔流不息陪伴着我万里行舟。

【注释】

荆门:山名,位于今湖北省宜昌市宜都市西北长江南岸,与北岸虎牙山对峙,地势险要,自古即有楚蜀咽喉之称。

远:远自。

楚国:楚地,指湖北一带,春秋时期属楚国。

平野:平坦广阔的原野。

江:长江。

大荒:广阔无际的田野。

下:移下。

海楼:即海市蜃楼,这里形容江上云霞的美丽景象。

仍:依然。

怜:怜爱。一本作“连”。

故乡水:指从四川流来的长江水。因诗人从小生活在四川,把四川称作故乡。

万里:喻行程之远。

【创作背景】

这首诗是李白青年时期出蜀至荆门时赠别家乡而作,具体创作时间不确定,基本上是作于唐玄宗开元十二年到十四年(公元724年-726年,李白24-26岁)。李白是在开元十二年,也就是24岁时辞亲远游。诗人从“五岁诵六甲”起,直至远渡荆门,一向在四川生活,读书于戴天山上,游览峨眉,隐居青城,对蜀中的山山水水怀有深挚的感情,这次离别家乡,发青溪,向三峡,下渝州,渡荆门,轻舟东下,意欲“南穷苍梧,东涉溟海”。这是诗人第一次离开故乡开始漫游全国,准备实现自己的理想抱负。

【赏析】

《渡荆门送别》李白青年时出蜀漫游途中所作,李白这次出蜀,由水路乘船远行,经巴渝,出三峡,直向荆门山之外驶去,目的是到湖北、湖南一带楚国故地游览。此诗由写远游点题开始,继写沿途见闻和观感,最后以思念作结。全诗意境高远,以卓越的绘景取胜,景象雄浑壮阔,表现了作者年少远游、倜傥不群的个性及浓浓的思乡之情。

首联“渡远荆门外,来从楚国游”,开篇点题,李白这次出蜀,由水路乘船远行,经巴渝,出三峡,直向荆门山之外驶去,目的是到湖北、湖南一带楚国故地游览。

颔联“山随平野尽,江入大荒流”,形象地描绘了长江两岸的景色:山逐渐消失在一望无际的的原野中,江水仿佛流入荒漠辽远的原野。“平野”、“大荒”这些辽阔原野的意象给人以气势开阔之感。一个“随”字,化静为动,好比用镜头拍摄的一组活动画面,给人以流动感与空间感;一个“入”字,突出了江水气势宏大,生动地表现了诗人的壮志豪情,充满了喜悦和昂扬的激情,让人感觉到诗人青春的朝气。

颈联“月下飞天镜,云生结海楼”,描绘了长江的近景与远景:晚上,江面平静时,俯视平静的江面,月亮倒映水中,好似天上飞来一面明镜;日间,仰望天空,云彩兴起,变幻无穷,结成了海市蜃楼般的奇景。这正是从荆门一带广阔平原的高空中和平静的江面上所观赏到的奇妙美景。以水中月明如圆镜反衬江水的平静,以天上云彩构成海市蜃楼衬托江岸的辽阔,天空的高远,艺术效果十分强烈,充满了浪漫主义色彩。

“山随平野尽,江入大荒流。月下飞天镜,云生结海楼”这两联把生人初次出峡,见到广大平原时的新鲜感受极其真切地写了出来。

尾联“仍怜故乡水,万里送行舟“,面对那流经故乡的滔滔江水,思乡之情油然而生,但诗人并不直白的说自己思念故乡,而是赋予这故乡之水以人的情感,以江水恋恋不舍地万里送行舟,来抒发自己思乡之深情。所以,诗题中的“送别”是告别故乡,而不是送别朋友。

对于这首诗有两个有争议的地方:

争议一:诗题中的“送别”二字是否可以删掉?

清朝的沈德潜认为“诗中无送别意,题中二字可删”(《唐诗别裁》)。也有人说,这首诗虽意在描绘山水,然而仔细揣摩,“送别”之意犹在,足见椽笔功夫;而且“送别”二字说明了故事发生的事件,奠定了感情基调,如果删去,仅余渡荆门,故事的基调没了,情感也没法好好的表达出来。看来是仁者见仁,智者见智喽!

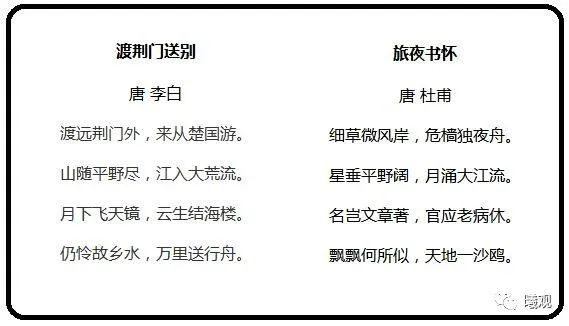

争议二:李白的这句“山随平野尽,江入大荒流”与“杜甫的“星垂平野阔,月涌大江流”到底哪个更胜一筹?

据说,当年李白写下了《渡荆门送别》,因写得太好,粉丝杜甫忍不住模仿了一首,就是这首《旅夜书怀》。

《渡荆门送别》是一首经典的五言律诗,在五律上大概也只有杜甫能和偶像李白一较高下了吧?上面我们已经介绍了这首《渡荆门送别》,这是李白第一次离开家乡开始漫游时所作,此时李白大概24到26岁。全诗意境高远,笔力超然,既有瑰丽的想象力,也有恢弘的气势,是难得的佳作。

《旅夜书怀》也是一首五言律诗,但杜甫作此诗时已54岁(也有说是59岁),已经不是青少年时期那个“致君饶舜上”的意气风发的杜甫,此时的杜甫已经经历了各种磨难,此时也正漂泊无依,心中满满的惆怅。《旅夜书怀》以景入情,情景交融,而且有着杜甫诗一向的工整和深刻,是流传千古的佳作。

说是有争议,其实后世文学家普遍的观点是认为杜甫的“星垂平野阔,月涌大江流”要比李白的“山随平野尽,江入大荒芜”更胜一筹。但是也有更客观的评价,比如《而庵诗话》(一部中国诗歌评论著作)曰:“诗总不离乎才也。有天才,有地才,有人才。吾于天才得李太白,于地才得杜子美,于人才得王摩诘。太白以气韵胜,子美以格律胜,摩诘以理趣胜。太白千秋逸调,子美一代规摸,摩诘精大雄氏之学,篇章字句,皆合圣教。今之有才者辄宗太白,喜格律者辄师子美,至于摩诘而人鲜有窥其际者,以世无学道人故也。合三人之所长而为诗,庶几其无愧于风雅之道矣。”也就是说,李白气度高,杜甫格律精,从这两首五律来比较,太白稍胜一些;而“山随平野尽,江入大荒流”写远近景观,意境开阔,“星垂平野阔,月涌大江流”,是写垂直静观,气势宏伟,单论这两句来说,太白句稍弱子美。同样,文无第一,武无第二,还是仁者见仁吧!

附:关于杜甫《旅夜书怀》的写作时间的说法

说法1:此诗作于公元765年(广德三年,杜甫54岁)秋天。唐代宗广德二年(公元764年,杜甫53岁),杜甫携家人再次回到成都,杜甫的好朋友严武当时坐镇成都,任剑南节度使,杜甫就在严武幕府中任职,生活暂时安定下来。但第二年(公元765年,杜甫54年)4月,严武突然病逝,杜甫在成都失去了依靠,于是5月,杜甫带领全家离开了成都草堂再度漂泊。杜甫乘舟东下,在岷江、长江一带漂泊,从榆州(今重庆市)乘舟东下至忠州(今四川忠县),杜甫于9月份抵达忠州,然后创作了这首诗。当时的杜甫54岁,且常年有病,国家时局动荡,自己生活有没有着落,因此一路上心情十分沉重。所以全诗流露出奔波不遇之情。

说法2:此时作于公元768年(大历三年,杜甫57岁)春天。大历元年(公元766年,杜甫55岁)4月,杜甫到达夔州,得到当地都督的照顾,在夔州住了三年。公元768年,杜甫思乡心切,于是从暂住的夔州离开,出三峡,向江陵航行,这首诗就是杜甫坐在船上时所作的。

,