《陶瓷史画》长卷不是一蹴而就,细细品味,你能愈发体会到画家那份“运筹帷幄”的思维。

从画面整体布局看,画家对长卷赋予了“节奏感”。首先,画家以“四季”为节点,将长卷分为五个段落,第一段和第五段均为冬季,其余为春季、夏季和秋季。各个制瓷环节融入这些段落中,突出展示夏季,夏季部分是长卷的主体,几乎占据了长卷近三分之二的篇幅。其次,在人物布局上也富有“节奏感”。全卷共有176个人物,这些人物在长卷的分布中,炼泥、入窑、开窑三个部分人物非常集中,而其他部分人物相对分散,特别是拉坯、上釉、注浆这些关键环节,画家给予了广阔的画面,但人物布局舒缓,犹如一首乐曲,时而急,时而缓,有疾风骤雨也有细水长流。第三,长卷总体设色也具有“节奏感”。从凛冽寒冬开始,单色调的枯木时节到春天以粉色的桃花引入春暖花开的意境。翠绿的杨柳、夹竹桃、槐树一一映现到北方夏季的火热中。秋天树叶变黄,夹杂由绿到黄的渐变,最后又落笔到冬天。

画家尽可能使画面情景生活化,注重细节的描绘,而避免单纯描绘制瓷过程的枯燥。第一段中采料运输的马车,是“大眼车”,这是那一时期冀东农村的马车特色。大眼车的车轴和轱辘均为木质,为结实耐用,减少磨损,在木质轱辘的外圈包一层铁皮,用铆钉铆起来,这些生活细节都被画家清晰地描绘出来。另外在冬天,人物穿长袍,棉裤的裤脚扎紧,戴瓜皮帽,耳朵上都戴着耳套,俗称“耳搭子”,这也是北方冬天的典型装束。一副“耳搭子”立刻让人物鲜活起来,也将人带进联想和回忆。在一些监工的环节,画面几次出现鸟笼,有的被监工拎在手上,有的挂在树上,带有时代特色。

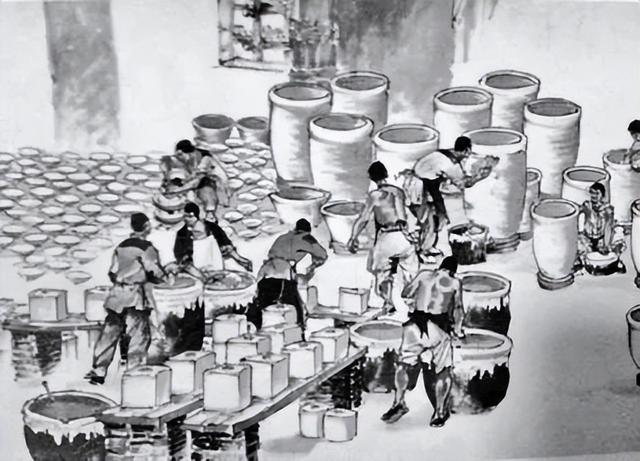

人物绘制得形神兼备、动态万千。176个人物中,每个人的形体动作都按照工艺环节的要求设计,造型各有不同。据唐山陶瓷公司前辈赵鸿声老师回忆,刘汉宗先生虽有早年瓷厂工作经验,但为使人物动作到位、逼真,曾经让有过制缸经验的人员现场演示,赵鸿声老师还做过速写,供刘汉宗先生参考。从人物动作的总体设计讲,有的坐着拉坯,有的站着刷釉,有的挑水而来,有的担煤而去,监工提着鸟笼叼着烟斗或者摇着蒲扇……各具特色。特别是开窑情景,人物动感极强。入窑和开窑两个环节,画家非常集中地绘制了大批人物,但不是所有的人物都完整地表现,有的只可见到奔跑的腿,有的露出一个头。画家不是简单的照式临摹,更不是动作图解,而是着重把握人物的特定动作、神态和内在感情,进行再创作,从而把制瓷工艺场景的韵味烘托出来。

开窑时人物众多

此外,画面讲究远近透视,笔墨干、湿、浓、淡运用自如。画树喜作老干虬枝,参差交错,树干纹理勾皴得法,画叶力贯笔端,随浓随淡,信手拈来。所有远景中的树木都用淡绿色表达,近景用深绿。烧窑阶段煤堆的展示,从近景到远景用不同色阶的墨色展示出透视关系,特别是加皴时干湿浓淡,光毛虚实一气呵成,没有半点犹豫。近景中的人物五官清晰,以线条勾画后略加淡墨渲染,面容的立体感和质感出神入化,在勾画侧面或半侧面人物轮廓时,也施以巧妙的透视处理,使得人物姿态更趋自然饱满。远景中人物五官只可看到眼睛轮廓,人物的衣纹用顿挫转折且富装饰意味的“单线白描”来表现并配以花草树木。远山的表达也遵循了“远山无石”的规则,扬鞭远去的马车甚至依稀能听到渐行渐远的吆喝声。

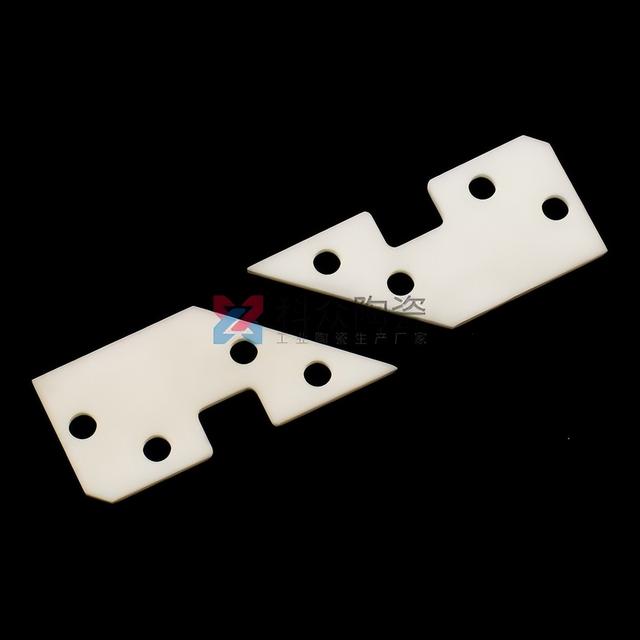

拉坯、注浆

《陶瓷史画》长卷是刘汉宗先生晚年集大成的作品。特别在长卷结尾“一九七六年于唐山”的落款,让我们多了一分惆怅。1976年对唐山来讲是个伤痛的记忆。唐山大地震使刘汉宗先生一家除本人外全部罹难。据唐山陶瓷界前辈赵鸿声老师回忆《陶瓷史画》长卷是震前完成的。1974年他和李远先生共同启动,李远先生是唐山画院第一任院长。李远先生认为能够完成这一画作任务的只有刘汉宗一人。于是他们代表唐山陶瓷公司前往刘汉宗家中商谈此事。刘汉宗先生欣然接受了此项任务。1976年初作品完成后交给唐山陶瓷公司。唐山地震后在北京出差的赵鸿声老师得知家人安然无恙后回到唐山第一时间赶到陶瓷公司,寻找这幅长卷,惟恐其遭到震毁,所幸这幅长卷逃过此劫。再次交还到公司保管,但陶瓷公司与刘汉宗先生就一些作品留存的细节问题未达成协议,暂由李远先生将画作保存到唐山画院,后由刘汉宗先生的继子及其学生从画院取回。2009年,成为唐山博物馆的珍贵馆藏。

来源:唐山晚报 作者:鲁杰

,