一个中华儿女忠勇报国舍生取义的抗战故事,一群齐鲁大地水乳交融生死与共的军民英雄,一脉大德大义感天动地的民族精神,一段烽火岁月虔敬初心的红色历史,一份普通民众“位卑未敢忘忧国”的家国情怀,一种彰显独特魅力的歌剧艺术形式,由山东省创演的大型民族歌剧《沂蒙山》,堪称一幅“全景式、史诗性、真实感、具象化”的历史画卷歌剧以直击心灵的艺术感染力,赢得了广大观众的热烈反响和如潮好评,荣获第十五届精神文明建设“五个一工程”奖,我来为大家科普一下关于山青水秀沂蒙山?以下内容希望对你有帮助!

山青水秀沂蒙山

一个中华儿女忠勇报国舍生取义的抗战故事,一群齐鲁大地水乳交融生死与共的军民英雄,一脉大德大义感天动地的民族精神,一段烽火岁月虔敬初心的红色历史,一份普通民众“位卑未敢忘忧国”的家国情怀,一种彰显独特魅力的歌剧艺术形式,由山东省创演的大型民族歌剧《沂蒙山》,堪称一幅“全景式、史诗性、真实感、具象化”的历史画卷。歌剧以直击心灵的艺术感染力,赢得了广大观众的热烈反响和如潮好评,荣获第十五届精神文明建设“五个一工程”奖。

传承红色基因 激活红色历史

伟大的沂蒙精神是中国精神的重要组成部分。2013年11月,视察临沂时指出:“沂蒙精神与延安精神、井冈山精神、西柏坡精神一样,是党和国家的宝贵精神财富,要不断结合新的时代条件发扬光大。”《沂蒙山》抓住了激活沂蒙革命老区的抗战历史、传承红色文化基因这一重大主题,彰显出“以史鉴今”、“以史励今”的时代意义。

800里沂蒙大地,乡乡有红嫂、村村有烈士。歌剧的主创团队立足大地,紧扣史实,两年间先后11次深入乡村,从心灵深处被老区人民“最后一粒米交军粮、最后一尺布做军装,最后一个儿子上战场”的浩然大气和光荣传统所感动,被人民军队和当地人民的巨大牺牲所震撼。编剧王晓岭深有感触地说:“过去我们只是知道沂蒙精神,而当我的脚踏上那片土地,我的心灵真的和那个时空的事件‘打了照面’,才知道什么是水乳交融、生死与共。”

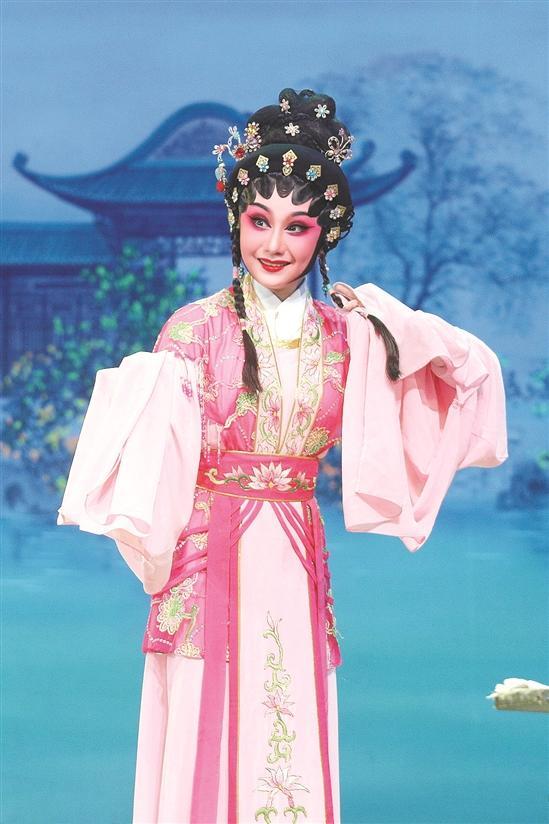

民族歌剧《沂蒙山》剧照

《沂蒙山》用生动鲜活的歌舞艺术成功雕绘出齐鲁大地沂蒙山区军民英雄群像,夯实了新时代历史观、英雄观、文艺观的坚实基础。其目的不仅在于加深人们对那段英雄历史的认识,更在于弘扬革命文化,激发英雄情怀,增强责任感和担当意识。剧作中,故事主角是一群普通的山区农民和八路军战士,他们承担国难、英勇抗战、无私奉献,用鲜血和生命谱写了一曲伟大的平民英雄史诗。以林生、孙九龙等为代表的农村老少爷们,识大体明大义,既淳朴善良又铁血飞扬。林生不顾妻子海棠怀有身孕需要照料,毅然报名参军投入战斗,为掩护乡亲们撤退而拉响手榴弹与鬼子兵同归于尽;孙九龙带领村民与八路军重伤员躲避扫荡藏身山洞时,面对日寇不交出伤员就放火烧洞的威胁,他拦住伤员,带领村民走出山洞挺身赴死;尤其是那些以海棠、山妮子为代表的沂蒙女性,虽不是驰骋战场轰轰烈烈的英雄,却在日常生活的艰辛中,毫无怨言地完成了一个个艰巨任务。她们筹军粮、烙煎饼、做军鞋、冒死救治伤员、牺牲自己的儿子救护八路军的女儿等,这些大爱无疆的感人事迹,是沂蒙草根英雄感天动地 “精、气、神”的真实写照;以赵团长、夏荷、小八路为代表的基层指战员,杀鬼子、救百姓、打伏击,生动诠释了人民军队将安邦安民的责任扛在肩头放在心上的人民情怀,纵然面对火海刀山也万死不辞的坚定信仰和英雄气概。这些英雄形象不仅具有文艺审美功能,更具有刻画民族表情、塑造民族性格、展现民族精神图谱的深厚文化价值与意义,吸引和感召观众不忘初心、牢记使命,胸怀伟大信仰,明方向、增力量、强意志、净灵魂,活力充沛地迈向新征程。

歌剧艺术形式的大胆探索与创新

民族歌剧是革命文化传统深厚的一个文艺品种,许多脍炙人口的经典剧目经过岁月的淘洗,至今仍然焕发着蓬勃旺盛的生命力,如《白毛女》、《江姐》、《洪湖赤卫队》等等。《沂蒙山》在传承借鉴的基础上,从戏剧结构到音乐曲式和歌调,再到灯光舞美等多方面勇于探索大胆创新,为新时代民族歌剧的长足发展和艺术上的精益求精提供了新的路径。

从戏剧结构层面来看,传统经典歌剧的故事框架基本都是围绕一条主线、穿插其他副线建构而成,而《沂蒙山》的故事框架则是由两个家庭两条主线勾连起多条副线组建而成。一是海棠与林生一家为代表的“民线”,一是赵团长与夏荷一家为代表的“军线”,两条主线在交织过程中,又分别勾连起崖子庄农民拥军援军行动和八路军战士抗击日寇保护民众的数次战斗经历等多条副线,以“拧绳式”的戏剧结构,多角度立体性全景式再现了齐鲁大地沂蒙军民抗战岁月中血肉丰满的英雄气、儿女情、家国事、民族心、山河恸。

从音乐曲式和歌调层面来看,《沂蒙山》既有传承又有创新。传承主要表现为从情节转换到人物之间的关系和人物性格的表现,大都经由咏叹调和宣叙调式唱腔与精心斟酌的唱词完成;而创新则主要体现于曲式设计的多姿多彩和歌调旋律的杂树生花。全剧40多个唱段,融合了西方歌剧咏叹调、宣叙调、朗诵调、重唱、合唱以及山东乡土民歌、现代流行歌曲等多种风格元素,配以或清亮激越、或热烈明快、或舒缓深致的变化繁复的歌调旋律,既担负着故事情节铺演推进的叙事功能,又承载着渲染气氛激荡情绪的抒情功能,像烟花绽放散开满天星火而又浑然一体。人物对话多采用干净利落、掷地有声的“短平快”句式,既与沂蒙地区的语言习惯高度相符,也折射出老区人民爽直淳朴的乡土性格。歌词饱含深情而又平易朴实,如海棠送林生参军时的对唱“等着我,亲爱的人,等着我,不变的心”,如海棠思念林生时所唱的“哥是鞋帮妹是底,一生一世不分离”,虽然都是直截了当的大白话,却生动鲜活,特别契合乡野民间的生活实景和农村青年男女的性格特点,具有日常亲和性和审美感染力。

从灯光舞美设计层面来看,《沂蒙山》滤掉光鲜华丽,舍弃炫技花活,以充满了现实主义质感的艺术造型,带给我们一种既熟悉又陌生的审美感受。全剧的色调基本以灰黑、土黄为主,这种贯穿全剧始终的暗色调,是多灾多难的中华民族历史风貌和战乱岁月的真实写照。在场景处理上写意与写实相结合,大量运用中小场景,淋漓尽致地表现战乱中人们的乡土体验和日常生活的琐事,强化和凸显了现实主义风格。在光源的选择与使用上,刻意的曝光不足与谨慎的聚焦点补光,使战争年代中普通民众在艰难困苦中奋起抗争的生存境遇真实得让人震撼。无论是视觉感知还是心理体验,都高度契合了思想主题的沉实与厚重。

鲜活在华夏大地大爱无言、大德昭昭的纯朴民风,中华民族大悲大悯、大道大义的浩然国风,构成了红色文化坚实沉厚的思想质地,激荡起雄浑激越的艺术旋律,摇曳出美丽瑰奇的审美风情。我们坚信,无论何时何地,中华大地上这些感天动地的人和事、气和神、韵和魂,都会被历史永远记忆并代代传承。

来源:《求是》2019/21

作者:李掖平 山东省文艺评论家协会主席

,