本文转自微信公号:碧珊私读

欢迎喜欢文学的朋友关注。

前情提要:

这是一篇怎么写都不会对的随笔。因为“史铁生”这三个字以及这部作品在很多人的心目中已经化成了一种信仰,一种符号。同样有一种信仰特质的王小波,文字很嬉皮可爱,但史铁生从他本人到他的文字都凝重,严肃,尤其是他的代表作《我与地坛》,确实不容易写。但,作为同样土生土长的北京本地人,作为曾经也在地坛公园附近工作过,同样还是一个也写作的人,这一篇文又显得非写不可。那就写上一写,权当是大众对于《我与地坛》已经有的一百种解读后的第一百零一种。

一句话:死是一件不必急于求成的事,死是一个必然会降临的节日。

——史铁生《我与地坛》

正文:

想起几年前,我曾和一位同样北京籍的作家讨论过《我与地坛》。

我说,这样一篇好文,就在地坛边儿上写的,真是难得的好。

他说,好是真好。只是一个人如果每天都去地坛,连着又去了那么多年,就是每天写几十个字儿也能凑出一篇好文来了。

他这样说自然有他本人创作时“慢工出细活儿”的创作特点,同样也能听出一点儿点儿年轻作家的桀骜不驯来。但我当时却想,如果一个人每天都去地坛,又接连着去了那么多年,就是每天写上几十个字也还是不一定凑出一篇《我与地坛》来。世界上凑出来的庸文,俗文,掉书包,堆资料的文常有,大量有,而写出来可以让人品读百遍的佳作却不常有。能写出《我与地坛》这样的好文绝对不是因为时间和阅历的简单叠加而产生的量变,而是是聚齐了天时、地利、人和这三个基本要素,才写出来的好文。

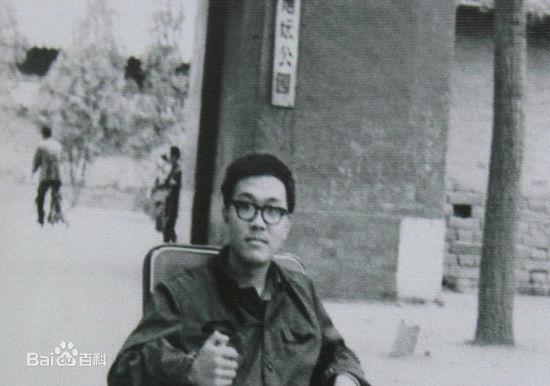

老实说,我在三十岁前没看过《我与地坛》。虽然这篇文章鼎鼎大名,在文学青年和大众心目中都有着非常高的推崇度,但我还是刻意没去看它。原因有两个。一,知道史铁生的生平,知道他二十出头就瘫痪又在病痛中以钢铁意志度过了几十年。因为我小时候也有过一段不算短的吃中药岁月,料想他写出来的文必然沉重,而太沉重的文字我在三十岁前不主动碰。二,看史铁生的面相我觉得有点儿凶狠。史铁生的五官在北方人里面算是很“雄性”的。他棱角分明,眼睛和鼻子都很大,目光中有一种“狠”劲儿,而这种在健康男性身上正常的“凶狠”却在他一个一直不能站立的人身上,我总觉得有点儿残忍。所以,差不多都到了三十二岁,我才第一次翻开《我与地坛》。

那是在一本史铁生的名叫《灵魂的事》的合集里。他的很多作品合集中都会收录《我与地坛》,所以当我把它买回家,又迅速地从目录上翻到《我与地坛》所在的页码时,第一个先看它就是必然。

篇幅并不长,只有一万多字,不到三十页。我用了不到半个小时就把它看完了。看完后很吃惊。因为这篇文章已经完全不能用“让人惊喜的灵性”来形容了。我们在看到很多作家的作品时,尤其是他的早期作品或成名作,一般都会觉得他文字“很有灵性”。比如大仲马的大部分小说都很有灵性,莫言的早期作品,我写过随笔的《丰乳肥臀》就非常有灵性,还有余华的《十八岁出门远行》,挪威作家斯蒂格·拉森的《龙纹身的女孩》等等,他们在自己早期作品中所展露的别人没有的特质让你惊喜,让你觉得耀眼。有的作家是从“有灵性”到逐渐平稳,有的作家跳过了灵性直接就到了沉稳并形成一种力量,《我与地坛》就是这样。

《我与地坛》名如其文。就是写了“我”(史铁生),一个从二十岁就瘫痪了的北京男青年摇着轮椅在北京地坛公园里度过了十几年从而和地坛产生了一种关系。这里面,“我”是活的,是能动的,有思想的,是逐渐变老的;地坛是死的,是静止的,是无法回声的,恒久不变的。作者只用了短短的七个小节就把“我”和地坛之间的关系写了清楚。有详有略,有长有短,有粗犷有细节,有刚硬有温柔,有家私的有无私的,有季节更迭,有物是人非,还有更多发人深省的对于生死和上帝的叩问,十几年的光阴在这不长的篇幅中浓缩,读的过程中让人警醒和感叹,读后会有一种超脱了的升华感。

2006年到2008年期间,我曾在地坛公园对面的青年湖公园上班。那时候每天走路去安定门地铁都要路过地坛公园西门。在那时候的我看来,地坛公园虽然很近却并不亲近。印象中的地坛空旷又萧条,没有天坛公园里雄伟的祈年殿和神秘的回音壁,更不会因为什么被拍照到明信片上,代表着北京介绍给世界各地的人。但在《我与地坛》里,我看到了另一个地坛。

《我与地坛》共分为七个小节。

第一小节:总写“我”为什么要去地坛和地坛给“我”这十五年来想明白的一些事儿。

第二小节:写“我”母亲当年每天送“我”去地坛,和她去世后地坛给我的抚慰。

第三小节:写地坛的四季,像个中场休息。

第四小节:写我在地坛遇到的一些人:一对中年到老年的夫妇,一个唱歌的小伙子,一个带着酒瓶喝酒的老人,一个中年女工程师,一个被命运捉摸的长跑健将。

第五小节:着重写一个美丽却智商不太高的女孩,感叹造物主的有时候的用意。

第六小节:打乱时空,回到我最初开始写作的日子,与园神对话,问询命运。

第七小节:尾声,将小我融入大我之中。

细心的书友们可能已经看出来了。这篇散文无论是它的结构还是内容,已经脱离了我们在上学时候学到的散文“形散而神不散”的基本特性。实际上,这篇散文最初在1989年写完,又经过了一年的时间,作者才把它拿出来发表,而它在最初发表的时候确实也有被人当成了小说来发。

我更愿意把它按照音乐性来看,觉得它是文字化了的交响乐。

交响乐一般分为四个乐章:奏鸣曲,变奏曲,小步舞曲和回旋奏鸣曲。

那么,如果放到《我与地坛》来说,我个人想这么划分。

奏鸣曲:第一小节

变奏曲:第二、第三、

小步舞曲:第四、第五小节

和回旋奏鸣曲:第六、第七小节

奏鸣曲:第一小节。

在这一乐章中,它的开头儿很平淡,开门见山,很符合北方人的性格。

它的开头儿是这样写的:

我在好几篇小说中都提到过一座废弃的古园,实际就是地坛。

下面,作者先用了一个段落先把地坛和自己的缘分给写了出来,说自己家人最早来到北京就住在地坛边儿上,又怎么搬家都离不开它。这原本是个很普通的话,但到了下一段突然就变了。

它(地坛)等待我出生,然后又等待我活到最狂妄的年龄上忽地残废了双腿。四百多年里,它一面剥蚀了古殿檐头浮夸的琉璃,淡褪了门壁上炫耀的朱红,坍圮了一段段高墙又散落了玉砌雕栏,祭坛四周的老柏树愈见苍幽,到处的野草荒藤也都茂盛得自在坦荡。这时候想必我是该来了。

这句话是不是让你吃了一惊?反正我当时看到这句的时候吓了一跳。如果不知道这篇文章的出处,单独拿这个上下文给我看的话,我肯定会说,狂妄,太狂妄了。一座四百多年的古旧建筑,一座地坛这样神圣的能通灵天地的圣地怎么能就为了等待一个渺小个体来到?但正因为看过了全文,翻过头来再去看这句话的时候又会觉得,这句话真不是白写的。它有一种大气魄,一种纵横时空,承接古今,承载个人命运的作用。四百多年来渐渐残破的地坛并不是为了等待某个体的到来,而是它,为了承接每个命运未卜的个体的到来。但因为这个万千中的某个体在来到时还狂妄,而后又在这里消磨了岁月,参悟了人生,并在之后写出了这篇文章,所以等待此个体又显露出了必然和缘分,狂妄又在情理中了。

这个篇章中,有我们已经熟悉的那句话:死是一件不必急于求成的事,死是一个必然会降临的节日。

变奏曲:第二、第三小节

写母亲。

这一小节想必会让不少人印象深刻。家中有那样一个狂妄却又身体残疾了的儿子,一个正值壮年却前途荒废了的儿子,做母亲的显然是最苦的。鼓励儿子去地坛,就成了“我”母亲的一个祈盼,一个安慰,一个最低限度的祈求。她既想让儿子去地坛,到那里去“看书”,实际上可能是去想不开,是去逃避,又害怕儿子会在那里出了什么事儿。这个当时还不算老的女人就在一次次送儿子摇着轮椅去那个公园的岁月中承担着生活的苦。我曾在不少作品中看到过描写母亲,但“我”的母亲还是让我“触目惊心”。因为作者等于抛出了一个人在极境中的极绝望的困境给读者,那就是,比“我”更悲苦的是“我”的母亲。这一小节里,“我”又倔强又悔恨,又回忆母亲,又在母亲去世后在地坛中悲伤。那句,“母亲已经不在了”,他用了三遍,三种不同的表达方式递进加强,这绝不单单是写作技巧问题,而是沉痛,愤恨,又绝望到底。

小步舞曲:第四、第五小节

这两个小节,我合成了一个乐章。都是在写“我”在地坛公园中这些年里碰到过的一些人。虽然人物众多,但他的写法很具有一种弧线形的音乐美。他先写了一对妻子要攀挽丈夫的夫妇。写他们看上去有点儿像《悲惨世界》里的冉阿让和柯赛特父女。又写了一个唱歌的小伙子,他唱出了这个乐章里的高音部分。一个带着酒瓶到处喝酒的老人,他有一句神来之笔,说“如果你不注意你会以为园中有好几个这样的老头”。我很喜欢这句话,它让地坛有点儿仙气儿。下面,他又写了一个总是匆匆穿过的女工程师,这种长长滑过和后面被命运捉弄的长跑健将形成了不同节奏的旋律。

第五个小节中,他着重写了一个长得漂亮却智商不太高的女孩,这一段有了一种空灵美。在交响乐中可以说的上是详细铺开的一段旋律。他因为女孩的残缺从而质疑上帝。这里有一句,“世上的事常常使上帝的居心变得可疑。”还有这句,“我常以为是丑女造就了美人。我常以为是愚氓举出了智者。我常以为是懦夫衬照了英雄。我常以为是众生度化了佛祖。”

这些都不是每天去地坛就能写出来的句子。

和回旋奏鸣曲:第六、第七小节

“设若有一位园神,他一定早已注意到了,这么多年我在这园里坐着……”

这句话想必很多人都记得。我们去公园那么多次,从来没有想过有一个神仙能叫园神,但放在这里作者提出来又显得特别合适也灵巧。值得一提的是他在后面变换了人称,用“你”来拷问“我”,来提醒,来对话,来劝慰。

而在最后一节中,“有一天夜晚,我独自坐在祭坛边的路灯下看书,忽然从那漆黑的祭坛里传出一阵阵唢呐声,”又干脆使用了唢呐来给这个乐章作为终结,并最终在这最后一句话中化作无声。

宇宙以其不息的欲望将一个歌舞炼为永恒。这欲望有怎样一个人间的姓名,大可忽略不计。

通篇来看《我与地坛》会发现,这篇文章之所以能留的下来关键的问题还是在于他文字的真诚。“我”来到地坛,“我”渺小,“我”伟大,“我”倔强,“我”悔恨,“我”有私心,“我”以为自己是“世界上最不幸的人”,所以在这园子里想不通,拼命想,“我”劝慰自己,“我”痛恨造物主,“我”怀疑造物主,“我”自己找到了答案。这个不断自我妥协,自我矛盾,又自我救赎的过程在文中写的非常好。这个自我救赎丝毫没有鸡汤式的麻痹宽慰,而是因为地坛所给与他的天地间恒久不变的气象实现了灵魂上的修为感悟。

前几年我一直在看古代文人写的散文,印象最深刻的有苏东坡的《石钟山记》和韩愈的《祭十二郎》。《石钟山记》喜欢自然是因为苏轼行文的酣畅和他在文末得出的结论境界;《祭十二郎》喜欢则是因为韩愈在给侄子写祭文时所流露的真情实感。不在乎用词,不在乎行文结构,完全是一鼓作气发自真心地痛写在纸上,让读者隔着几百年还能感受到的好文。

推荐书友朋友们看看。

有时候想写就写,不用考虑那么多可能更好。

下周我们来分享一本轻松欢快的书吧。《海底两万里》

本文转自微信公号:碧珊私读

欢迎喜欢文学的朋友加入