《周易》,"六经"之一,被称为中国最早的史籍,比《书》还早。

那么,《周易》出于谁手,作于何时?

此事好像早已解决,但细究起来,又似乎逾两千年仍不甚了了。

才疏学浅,《周易》过于高深,不去做内容的探讨。这里,只是对其源流,大致做个梳理,以就教于方家高人。

文章稍长,敬请谅解。

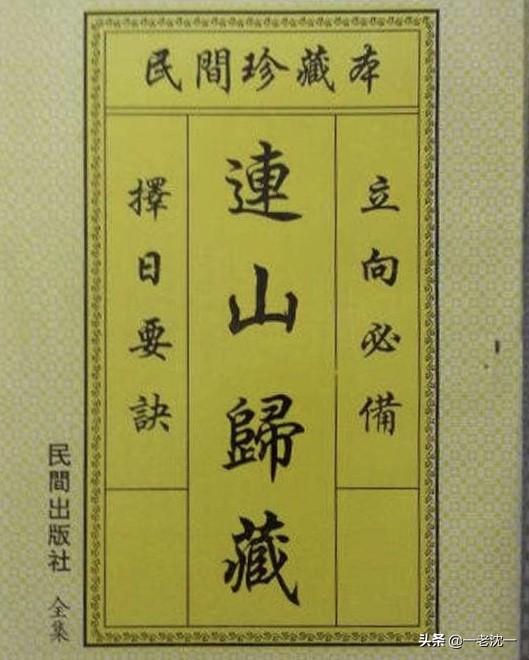

《周易》,与《连山》、《归藏》并称"三易"。后两部,东汉时成书的《周礼》中有说到。

大概难以见到全本,以致后来的儒家,也没有对后"两易"很重视。

1993年,湖北王家台出土的秦简中,有约四千字易卜内容文字,有学者认为是《归藏》,亦有学者不赞成。所以,《连山》和《归藏》仍然是个谜,所以暂时按下不表。

只说《周易》。

通常,《周易》,包括了"卦";解说卦象的卦辞;解说爻象的爻辞;还有《易传》。全在内。

近现代,不少学者,把"卦"、"卦辞"和"爻辞"称为《周易》或《易》,而把《易传》单独分出,区别对待。

这种区分,有其道理。这里亦按此种方法叙述。

《周易》之名,"周",有说指周代,亦说言"周遍"——"易道广大,无所不包";"易",一说即"简易",另说为"变易"。如果按《周礼》的解释,则是古代特指"筮书"的专用名词。

《周易》,共六十四卦。分上、下两篇,经三十卦,下经三十四卦。

每卦皆由卦象、卦辞和爻辞组成。

卦象,指卦的图像,由阳爻"—"和阴爻"--"两种爻象,按每卦六画排列组合而成,于是得到卦象共六十四种。卦中六画的排列,从下到上,用"初、二、三、四、五、上"表示序位,阳爻称九,阴爻称六。

解说卦象的辞句称为卦辞,列于卦象之下;解说爻象的辞句称为爻辞,列于爻象之下。

《周易》的六十四卦之下,共有卦辞六十四条,爻辞三百八十四条;再加上乾卦"用九",坤卦"用六",总称为"筮辞",合计为四百五十条。

《周易》中六十四卦的排列顺序,现有两种版本——一是,通行本,分上、下经,上经始于乾卦,次为坤卦,下经终于未济卦;二是,长沙马王堆汉墓出土的帛书本,首卦为乾,次卦为否,终于益卦。

除此之外,阜阳汉简和清华简中,亦发现有关《周易》内容,且与前两种版本有差异,已引起国内外学者关注,但尚未到足可形成另外版本的程度。

《周易》的卦辞和爻辞,内容大致有三类——一是,讲自然现象的变化,用来比拟人事;二是讲人事的得失;三是判断吉凶的辞句。

以上所说,对于研《易》的高人,太过浅显。这里只是作为一种背景资料略作交代而已。

史籍中,关于《周易》的记载,最早在何时呢?

恕我孤陋,现在查到的,大约在战国中期。

记载最多的,是《左传》和《国语》。

《左传》中,以《易》筮卦共有十二条,另引用《易》文五处。《国语》二条。

如《左传.僖公四年》——

初,晋献公欲以骊姬为夫人,卜之,不吉;筮之吉。公曰:"从筮"。卜人曰:"筮短龟长,不如从长"。

可知,龟甲卜占,是殷商时期流行的方式,到了战国,此法仍在使用,而且先"占"后"筮"——占用龟甲,筮用草棍。筮卜,则是以"易"法卜之了。

再如,《庄公二十二年》——

周史有以《周易》见陈侯者,陈侯使筮之,遇《观》之《否》。曰:"是谓'观国之光,利用宾于王。'代陈有国乎。不在此,其在异国;非此其身,在其子孙。光,远而自他有耀者也。《坤》,土也。《巽》,风也。《乾》,天也。风为天于土上,山也。有山之材而照之以天光,于是乎居土上,故曰:'观国之光,利用宾于王。'庭实旅百,奉之以玉帛,天地之美具焉,故曰:'利用宾于王。'犹有观焉,故曰其在后乎。风行而着于土,故曰其在异国乎。若在异国,必姜姓也。姜,大岳之后也。山岳则配天,物莫能两大。陈衰,此其昌乎。

这是说,有一个周廷的史官带着《周易》去见陈厉公,陈厉公让他占筮,占得的《观》卦变成《否》卦。史官说:"这就叫做'出聘观光,利于作上宾于君王'。这个人恐怕要代替陈而享有国家了吧!但不在这里,而在别国,不在这个人身上,而在他的子孙。光,是从另外地方照耀而来的。《坤》是土,《巽》是风,《乾》是天。风起于天而行于土上,这就是山。有了山上的物产,又有天光照射,这就居于地土上,所以说'出聘观光,利于作上宾于君王',庭中陈列的礼物上百件,另外进奉束帛玉璧,天上地下美好的东西都具备了,所以说'利于作上宾于君王'。还有等着观看,所以说他的昌盛在于后代吧!风行走最后落在土地上,所以说他的昌盛在于别国!如果在别国,必定是姜姓之国。姜是太岳的后代。山岳高大可以与天相配。但事物不可能两者一样大,陈国衰亡,这个氏族就要昌盛吧。

这个史官,运用《周易》占卦是非常之熟练了。

有学者说,《左传》、《国语》本为一书,汉儒将其一分为二了。作者左丘明,有说与孔子同时,但实际上,大概最多比孟子稍早。

不知哪位查到了更早的史籍记载,恳请赐教。

四

或有人说,最早讲到《周易》的不是《左传》、《国语》,而是孔子。

这样说,可能有两个依据——一是自古以来,有"易历三圣"之说——伏羲、文王和孔子,《易.系辞下》有载。二是《论语》,其《述而》曰:"加我数年,五十以学易,可以无大过矣。"

不过,后世学者对此亦有异议。关于第一个依据,后面专门讲,先说第二个依据。

后人对"孔子五十学易",大致有以下几条疑问——

第一,孔子是个很认真的人,弟子们亦笃诚记载其言行,如果孔子确实五十学易,且又有重要成果,为何《论语》中只是一言带过,语焉不详,整篇中仅有这一个"易"字。

第二,《论语》,有齐《论语》和鲁《论语》之分,各由齐、鲁两国儒家弟子传承。战国中期,齐国儒家学派随国势强盛,鲁国儒家学派则日渐式微。在鲁《论语》里,此句话为"子曰:加我数年,五十以学,亦可以无打过矣。"有"亦"而无"易",其义亦明。

第三,东汉大儒高彪逝后,有《汉令故外黄高君碑》载其事迹,碑文中有"五十以学"字样,无"易"字。

第四,《史记.孔子世家》载:"孔子以《诗》《书》、礼、乐教,弟子盖三千焉",如果孔子学易喜易,为何不教与弟子呢。

第五,继承光大孔子学说的,最主要的就是孟子。孟子对孔子极为佩服,说他作春秋而乱臣贼子惧,还讲了孔子诸多方面的成就,然而却一字没提到孔子阐发"易"之事迹,而且,他自己也未讲到《周易》,从未提过。

不能不说,这种质疑并非毫无道理。

是不是孔子并未涉猎《周易》呢?或者,孔孟在世时,并未很关注《周易》呢?

也请高人指教。

五

关于《周易》作于何人,流传两千年的主流说法——演卦的是伏羲,重卦的是神农;也有说,重卦的是伏羲或者文王。

作卦辞和爻辞的,一说是文王,亦说是周公,还说是孔子。

作《易传》,则差不多都说是孔子。

以上说法中,影响最大的,是《汉书.艺文志》的"人更三圣"说,即伏羲画八卦;周文王演为六十四卦,作卦辞和爻辞;孔子作"传"以解经。

这也就是前面所说的"第一个依据"。

如果继续探求,《汉书.艺文志》的说法哪里而来呢?其实不止《汉书》,司马迁也讲过"文王拘而演周易"。这样的说法,应该都是依据《系辞传》。

《系辞传》曰——

古者包牺氏之王天下也,仰则观象于天,俯则观法于地,……于是始作八卦以通神明之德,以类万物之情。

还曰——

"初六,藉用白茅,无咎"。子曰,"苟错诸地而可矣,藉用白茅,何咎之有!慎之至也"。

"不出户庭,无咎"。子曰:"乱之所生也,则言语以为阶,……是以君子慎密而不出也"。

《系辞传》是《周易》出于谁手,作于何时所有疑点的"始作俑者"。

于是,就长生了两个问题——

第一,伏羲如何画八卦。

第二,孔子怎样作"传"以解经。

其实应该是三个问题,还有一个文王演八卦。这个问题相对简单,之所以有这个说法,唯一的根据,还是《系辞传》中的一句话——

《易》之兴也,其当殷之末世,周之盛德邪?当文王与纣之事邪?是故其辞危。

这是一种反推的论证——如果不是《易》在殷末兴起,怎么又能有周代的盛德呢?这个论证的说服力好像不够有力,而且,这里讨论的是《周易》及《易传》出于谁手,这第三个问题,就可以跳过去不讨论了。

六

先说伏羲演八卦。

伏羲,古时又被称为太昊、庖牺 、包牺、宓羲、伏戏。

能查到最早记载伏羲的古籍,是《山海经》。

其《海内经》云——

有人曰苗民,有神焉,人首蛇身,长如辕,左右有首,衣紫衣,冠旃冠,名曰延维。

这个延维,亦称委蛇,即是伏羲和女娲的别称。

《海内经》还说——

西南有巴国,太昊生咸鸟,咸鸟生乘厘,乘厘生后照,后照是始为巴人。

这个太昊,也是伏羲。

《山海经》中说到的巴国,是中国西南的古代部落,与蜀族相邻,活动区域大概在川东和湖北、陕西汉中一代;后来继续向西南发展,扩展到贵州、云南、广西、西康和西藏的一些地区。

关于巴国是伏羲的后裔,以及伏羲女娲创世神迹,完整保留在苗族、彝族、瑶族等西南少数民族的神话里。

庄子深受楚文化影响。《庄子》里,讲了很多《山海经》记载的内容。他在自己的《大宗师》里,提到了伏羲。

晚于庄子的荀子,在《成相》里也说到伏羲。

《山海经》,起与楚地,成于中原,是多数学者赞成的看法,成书时间当在战国中期。

但请注意,伏羲彻底从神话人物变为"人君",是汉代《白虎通义》才确定下来的。

伏羲如何画八卦,除去前面说到的《系辞传》中那段话,《传》中还有一句——

河出《图》,洛出《书》,圣人则之。

"圣人"指谁?

西汉有一部谶纬之书,叫《礼纬》,作于公元前140-前85年之间。作者已不可考,但此书名气一直很大,唐宋仍有巨大影响。魏征在《九成宫醴泉铭》还引用说:"谨案,《礼纬》曰:'王者,刑杀当罪,赏锡当功,得礼之宜,则醴泉出于阙庭。"

《礼纬.含文嘉篇》云——

伏羲德洽上下,天应以鸟兽文章,地应以《河图》、《洛书》。

这解释得很清楚了——《系辞传》所说的"圣人",就是伏羲。"则之",是"根据"的意思——伏羲根据《河图》《洛书》画了八卦。

比《礼纬》稍晚,西汉刘向的儿子刘歆说——

(伏羲)氏继天而王,受《河图》,则而画之,《八卦》是也。禹治洪水,赐《洛书》,法而陈之,《洪范》是也。

伏羲受《河图》而画八卦,这个说法和《礼纬》一致。但刘欣说,天赐给大禹《洛书》,这与《礼纬》有所出入,不过可以不去管。

但是否可以这么说——伏羲在中国古史中出现,是在战国中期;而伏羲画八卦的说法出于西汉末期呢?

请教于高人。

七

再说孔子作"传"以解《易》。

所说孔子作传,即是作《易传》,亦称《十翼》。包括《彖传》上下;《系辞传》上下;《象传》上下;《文言传》;《说卦传》;《序卦传》;《杂卦传》。

关于孔子解《易》,说得最清楚的,可能首推司马迁了。

《史记.孔子世家》云——

孔子晚而喜易,序《彖》《系》《象》《说卦》《文言》。读《易》,韦编三绝,曰:"加我数年,若是,我于《易》则彬彬矣。"

译成白话是——孔子晚年喜欢研读《周易》,他详细解释了《彖辞》《系辞》《卦》《文言》。孔子学《周易》,曾经

多次把编穿书简的牛皮绳子都磨断了。他说:"如果我能多活几年,就可以对《周易》的理解更透彻了"。

西汉的田何,据称是儒家今文《易》学的直系传人,但他并无著作传世,仅有的零星记载,只在《史记》《汉书》中。据说,田何把《易》和《易传》单独传授。司马迁关于《易》的观念,应当经其师董仲舒来自田何。

《汉书》的《儒林传》和《艺文志》,对孔子习《易》且作序亦有记载,但比起司马迁来,含混的多,说到孔子为《易》作序的篇目也更少。

是否可以说,司马迁和班固的记载里,包含着这样几个信息——

第一,当时他们认为孔子为《易》作"序"而非作"传"。

第二,他们已经见到了一些《易传》的篇目,但如《说卦》《序卦》《杂卦》等篇的"传"还未见到,甚至,连《系辞》《文言》的"传"也没见到,至少史迁没有见到。

第三,当时还没有《十翼》这个说法。

《十翼》的说法何时有?现在能查到的文献,是东汉的《易纬》,即以《易》为经,解经作纬。

此书何人所作亦不可考,但全书八卷,既包含儒家思想,又容纳道家思想。隋代焚谶纬之书,此书也在被焚之列,后来的《四库全书》里,只搜集收录了残卷。

《易纬.易乾凿度》卷曰:"仲尼五十究《易》,作《十翼》。"

从东汉开始,才有了孔子作《十翼》的说法。此说应无疑义。

或有高人能知道《十翼》的更早出处。

八

自东汉至宋,几乎无人不信《十翼》为孔子所作。

直到欧阳修,他在《易童子问》里,提出了疑问——

……《系辞》,……《文言》、《说卦》而下,皆非圣人之作;而众说淆乱,亦非一人之言也。……《文言》曰:"元者,善之长也;亨者,嘉之会也;利者,义之和也;贞者,事之干也",是谓《乾》之四德。又曰:"乾元者,始而亨者也;利贞者,性情也",則又非四德矣。谓此二说出于一人乎,则殆非人情也。《系辞》曰:"河出图,洛出书,圣人则之",所谓图者,八卦之文也,神马负之,自河而出,以授于伏羲者也;盖八卦者,非人之所为,是天之所降也。又曰:"包羲氏之王天下也,仰则观象于天,俯则观法于地,观鸟兽之文与地之宜,近取诸身,远取诸物,于是始作八卦",然则八卦者是人之所为也,河图不兴焉。斯二说者已不能相容矣;而《说卦》又曰:"昔者圣人之作《易》也,幽賛于神明而生蓍,参天两地而倚数,观变于阴阳而立卦",则卦又出于蓍矣。八卦之说如是,是固何从而出也?谓此三说出于一人乎,则殆非人情也。人情常患自是其偏见,而立言之士莫不自信;其欲以垂乎后世,惟恐亦异说之攻之也;其肯自为二三之说以相抵牾而疑世,使人不信其书乎!故曰非人情也。凡此五说者,尚不可以为一人之说,其可以为圣人之作乎!……至于"何谓""子曰"者,讲师在之言也;《说卦》、《杂卦》者,筮人之占书也;此又不待辨而可以知者。

欧阳永叔这一大段话,是说《易传》中存在不少自相矛盾的说法;这种矛盾说明,认为《易传》出自一人之手,不合常理;人们大凡著书立说,都尽可能避免前后矛盾,以不给他人留下攻讦的借口,而《易传》的这些矛盾存在,也不合常理;《易传》中讲的"子曰",是说"老师若在会这样说";而《系辞传》、《说卦传》、《杂卦传》只是筮人的占卜之书,这是毋庸辩驳的。

从欧阳修开始,往后一直到近现代,对于《易传》,就出现了两种并非少数人的意见——一种,认为《易传》不出于孔子之手;一种,认为其中某些篇章或出于孔子或弟子之手。

哪位高人,掌握《十翼》确为孔子所作的证据么。

九

上世纪初,殷墟甲骨被发现,上面的卜辞亦逐渐被破解。从现在来看,已释读的卜辞中,确实毫无《易》的踪影。这大概只能说,《易》和筮的占卜方式,或者在殷商尚未形成,或者在商族中不被接受和相信。

《易》和筮占,起于周族的可能性更大。但将其前溯到人文始祖的伏羲,不说战国时期才有了伏羲的名字,就从殷商不用筮占,似也给出的是否定性答案。

周族虽不同于商族,但二族之间有相当程度的文化和信仰联系,是确定的事实。这从"爻辞"中记载的几则商族往事可以看出来——

第一,"王亥丧牛羊于有易。"

《大壮.六五》爻辞曰:"丧羊于易,无悔。"

《旅.上九》爻辞亦曰:"鸟焚其巢,旅人先笑后号啕,丧牛于易,凶。"

对于此,《山海经》是最好的注解。《大荒东经》说:"王亥托于有易,河伯仆牛。有易杀王亥,取仆牛。"《竹书纪年》和《楚辞.天问》以记载了王亥于有易被杀之事。

但是,作《易传》的人,显然并不了解这段故事。《象传》解曰:"丧羊于易,位不当也",有点儿不得要领了。魏《王弼注》曰:"以旅处上,众所同嫉,故丧牛于易,不在于难",这就更想当然了。包括后来朱熹的注解,无外都把"易"解为"轻易"之"易",缪也。

王亥,是商族的先公,从甲骨卜辞中可以看出,几百年后,各代商王,仍把王亥作为重要先祖隆重祭祀。王国维在甲骨文研究上的重要贡献之一,就是考证出了卜辞中的"亥"字。

"亥"有多种写法,如"胲"。但是看来,从周后期开始,很多人已经不知道这段历史,三国时的宋衷,注解《系辞传》,还在"服牛乘马"后注道:"胲,黄帝臣也,能驾牛",这完全是主观臆测了。

第二,"高宗伐鬼方"。

《既济.九三》爻辞说:"高宗伐鬼方,三年克之,小人弗用。"

《未济.九四》爻辞云:"震用伐鬼方,三年有赏于大国。"

《诗.商颂》的"昔有成汤,自彼氐羌,莫敢不来享,莫敢不来王",说的是殷高宗伐西域的事迹。

《诗.大雅.荡篇》的"内奰于中国,覃及鬼方",则是说到了商纣的时候,内乱不已,对于西域的少数民族,已无力征讨了。

但是到了战国,对此的理解已经是胡乱套用了。例如《竹书纪年》载,武丁三十二年"伐鬼方,次于荆";三十四年"王师克鬼方,氐羌来宾。"这是把上面爻辞的话与《诗.商颂》里的"挞彼殷武,奋伐荆楚"合在一起,作为一件事描述了。其实,古代的三或五,常常作为虚数使用。

第三,"帝乙归妹"。

《泰.六五》爻辞曰:"帝乙归妹,以祉,元吉。"

《帝乙归妹》爻辞说:"帝乙归妹,其君之袂不如其娣之袂,良月几望,吉。"

甲骨卜辞中的"归妹"是"嫁女"。这两条爻辞,当指周族王季之妃太任娶于殷商,她是文王的母亲。《诗.大明篇》曰:"挚仲氏任,自彼殷商,来嫁于周,曰嫔于京。乃及王季,维德之行。太任有身,生此文王。"

关于"帝乙归妹",把族内的女子嫁与王季,一定是殷商已然衰落,不得不巴结逐渐崛起的周族。但后来,对这段历史,很少有人提起了。

《大明篇》里,其实还说到文王,也是从中原娶的妻子——"大邦有子,伣天之妹。文定厥祥,亲迎于渭。造舟为梁,不显其光。有命自天,命此文王,于周于京,缵女维莘,长子维行;笃生武王。保右命尔,燮伐大商。"

这是说,文王从"大邦",一定是指殷商了,娶了一个天仙般的女子,她是莘国之女,生下了武王,再往后就去征伐"大商"了。

对于文王娶商族之女为妻,后人不在提了,大概是不很明白事情的过程。对于武王也娶了商族莘国女子,后来的说法就一片混乱了——《帝系》说,娶有莘的是鯀;《天问》讲,是成汤娶了有莘氏;《史记》云,纳有莘氏为妾的是商纣,等等。

还有"箕子明夷"、"康侯用西马蕃庶"等等例证,篇幅关系,不再详述。

但以上三条爻辞,及后来的解读变化,已能说明,到了战国和秦汉,对于《易》之爻辞,已经不甚了了。

当然也说明,《易》卦及卦辞、爻辞,一定是早于战国很多年。从爻辞包含的历史故事看,比如前面说到的三件——两件属殷商,一件属商末周初。因此,爻辞出于周初武王之后的史巫之官,可能性最大。而卦,一定在其前,尽管没有足够的史籍证据,说其出于文王所"演",不是没有可能,或者,是文王时期的史巫所创。

《易》及卦辞、爻辞,出于周族文化,就如同龟甲占卜出于商族,这应该是可以确定的。《离.九三》曰:"不击缶而歌";《象.六四》云:"王用亨于岐山。吉,无咎。""缶"和"岐山",皆来自周族文化无疑。

至于《易传》,鉴于其对卦辞、爻辞中的殷商和商末周初的历史故事已经不甚了了,写成的年代,在春秋之后最为可能。一是,《传》中受《春秋》影响的痕迹十分明显;二是,《传》中的"观象制器"思想和记载,到西汉易学家京房才明显浓厚起来。《汉书.儒林传》里,大致讲述了京房"受《易》梁人焦延寿"及创立京氏易学的过程。

《易传》中的《彖传》和《象传》,最为严谨成体系,但并非出自一人之手。其写成时间,当不早于战国中期,即在孟子之后。

《系辞传》和《文言传》,如欧阳修所说,自相矛盾之处颇多,其与前述二《传》,不出于同人亦不在同期,应能确定。此二传中,有了"观象制器"的记载,而且追述到殷商以前更早的帝王,如《系辞传》说到了伏羲、神农、黄帝、尧舜禹"观象制器",其成书于汉代可能性更大,而且是编辑而成,就是说,不成于一人也不成于一时。

《说卦传》、《序卦传》和《杂卦传》,《说卦传》大约最早,但不会早于京房,因为传中大量吸收了《京房易》的思想。《序卦传》,孔颖达亦认为此传不很符合孔子的思想,此传由后人附会写成的可能性最大。《杂卦传》,一定在汉代刘歆班固之后,《周易正义》说:"故韩康伯云:'杂卦者,杂糅众卦,错综其义'",其不解释卦义,而是如一首押韵的歌谣,串起六十四卦,更像是学习《周易》的一节启蒙课程。

小结一下——

总而言之,战国时期,《周易》或叫《易》,在诸子百家中,少有提及,包括儒家在内。

孔子说到了一个"易"字,但尚有争论,可看作是一桩悬案;孟子没有提及。

《庄子.天下篇》有"易以道阴阳,春秋以道名分"的说法。不过,《天下篇》属于《庄子》的"杂篇",真实性存疑。从文内说到《诗》《书》《礼》《乐》,然后又说《易》和《春秋》,民国初期的学者,大多认为成篇最早也在战国末期。其实,或在秦汉更为靠谱。

没引起重视,不代表不存在。

《易》卦,很可能产生于周初或之前,是周族特有的筮卜方法;是不是文王演成六十四卦,尚缺少足够的证据支持,即便是传说,不好轻易否定。

卦辞和爻辞,形成于周初当无疑义。

《易传》,是一个形成的过程,大致可分为春秋战国相交、战国中后期和秦汉以后三个阶段形成。孔子作《十翼》的说法,基本不可靠。是否《易传》与孔子完全没有关系呢?不妨也不轻易下此断言,毕竟,《传》中包含了不少儒家思想,至少,孔子的后学,这是指孟子之后的儒家,参与了《传》之编纂。但是,特别要说到的是,《易传》中,体现儒家"阴阳"思想的词语频率,要大大低于反映道家"刚柔"思想的词语频率。就是说,《易传》不是出于一人之手,亦不是成于一时,还很可能不仅只儒家参与了《传》之编纂。

以上管见,均就教于方家高人。

,